世界中の経営者が最も好んで使う言葉に「イノベーション(innovation)」があります。

日本では、「技術革新」や「経営革新」、あるは単純に「革新」「刷新」などと訳されることの多いこの「イノベーション」は、現在では広く物事の「新結合」や「新機軸」「新しい切り口」「新しい捉え方」「新しい活用法」(を創造する行為)を表す言葉としてそのまま用いられることが多くなっているようです。

新しいアイデアから社会的意義のある新たな価値を創造し、社会的に大きな変化をもたらす自発的な人・組織・社会の幅広い変革をもたらすこの「イノベーション」という用語の歴史は意外に古く、もともとは、1911年に経済学者のJ.A.シュンペーターが自身の経済発展論の中心的な概念として提唱したとされています。

シュンペーターは、生産を拡大するために労働や土地などの生産要素の組合せを変化させたり、新たな生産要素を導入したりする企業家の行為をイノベーションと呼びました。彼は、イノベーションにより投資需要や消費需要が刺激され経済の新たな好況局面がつくりだされるとし、イノベーションこそ経済発展の最も主導的な要因であると主張したのです。

現在では、社会に大きな変化をもたらすような技術や価値の転換を指すこの「イノベーション」に関し、8月21日の日本経済新聞のコラム「やさしい経済学」に、慶応義塾大学教授の奥出直人氏が「簡便技術の普及、既存産業を破壊」と題する興味深い論評を寄せています。

氏は、目標(より良い将来の状況)を起点に据えた積み上げ型の問題解決型手法を「デザイン思考」と呼んでいます。

デザイン思考のプロセスは漠然としていて、作業を進めている間は不明瞭で正しくないことをしているように思えるかもしれない。しかし、総合と収束思考、分析と発散思考により問題の本質が一つにまとまれば、適切な答えが焦点を結び、進むべき道がはっきりと表れるということです。

実際、この「デザイン思考」を用いることによって創造性の重要さが再認識され、創造性を取り扱う方法(技術)はかなり制度化されてきたと奥出氏は指摘しています。

そして、さらに現在では、イノベーションの実現のためには創造的なビジョンをデザインするだけではなく、そのビジョンをいかにして実現するかのマネジメントの問題が大切になっているということです。

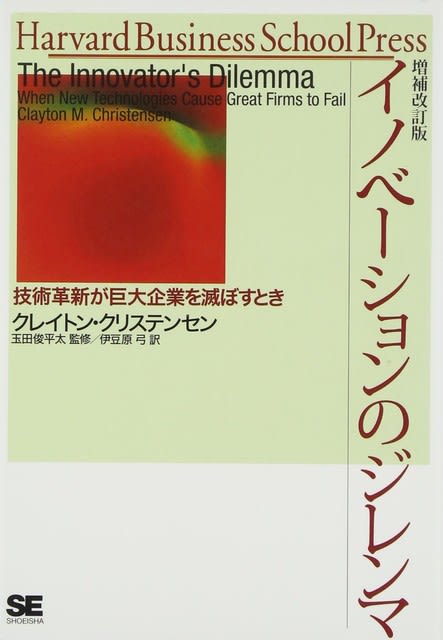

ハーバード・ビジネス・スクール の教授であったクレイトン・クリステンセンが『イノベーションのジレンマ』を出版したのは1997年のこと。破壊的技術の組み合わせが破壊的イノベーションを生み出すという刺激的な理論を展開し、経営学の世界に大きな波紋を投げかけたことは広く知られています。

クリステンセンの主張は、技術的に劣るが価格が安くて使いやすい技術(破壊的技術)を駆使するイノベーターが、高度な専門技術を駆使する(既存の)巨大企業を破壊するというもの。つまり、簡便で安価な技術を使うイノベーターが先端技術を持つ産業を破壊するプロセスを、高度技術・既存市場を重視して破壊的技術を軽視しがちな既存大企業の選択のジレンマとして見出した奥出氏は説明しています

振り返れば、1980年代の半導体周辺の破壊的技術がパソコンを生み、(「巨人」IBMなどが後れを取る中)マイクロソフトやインテル、アップルなどの従来とは違ったコンピューター企業が颯爽と登場しました。

氏によれば、この時代に破壊的技術を駆使したのがB・モグリッジが引っ張ったインタラクションデザインで、かつては高度で高価だったプログラミングと半導体を破壊的技術として活用し、パソコンのイノベーションを起こしたということです。

それから10年後の1990年代には、インターネットが登場して通信技術が破壊的技術となり、シスコシステムズのような接続技術を扱う会社が巨大化したと奥出氏は言います。

そして、次の10年はデータベース技術が破壊的技術となって、グーグルやアマゾン、フェイスブックの時代となった。さらに、今から10年前にはスマートフォンを中心とする様々な技術が登場し、アップルが巨大企業として返り咲いていったということです。

技術によって新しい価値が提案され、その提案に価値を見いだす人を顧客とする。そして、奥出氏によれば、その多くは(決して)新しく開発された技術ではなく、既存の技術の組み合わせだったということです。

安価な既存の技術を「デザイン」することで、新たな価値を提案する。

「最先端技術の価格が急落して広く普及するときにイノベーションは始まる」と結ばれた小出氏の指摘に、イノベーションの本質の一端を垣間見たような気がします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます