【新聞書評】

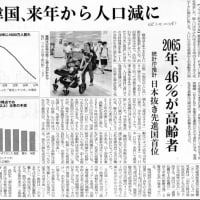

「アメーバニュース」によると、

http://yukan-news.ameba.jp/20140916-20180/

<読売新聞の今年7月時点での発行部数は約925万部で、昨年7月から約60万部減。朝日新聞は今年7月が約727万部で、前年同月比約30万部減(日本ABC協会調査)。>だそうだ。

今回の「朝日騒動」で<朝日、700万部割れは時間の問題>と誰かが週刊誌に書いていたが、どうもその説に真実味が出てきた。

同じく<上智大学文学部新聞学科教授・田島泰彦(やすひこ)氏は、若者たちにとって「確かに、新聞は遠い存在になりました。新聞学科でも、紙の新聞を読む学生は10人にひとり、ふたりいればいいほうです」と話す。>ともある。若者の読者がそんなに減ったかと思う。

2000年頃から、

本郷美則『新聞があぶない』(文春新書, 2000)

歌川令三『新聞がなくなる日』(草思社, 2005)

河内孝 『新聞社:破綻したビジネスモデル』(新潮新書, 2007)

鈴木信元『新聞消滅大国アメリカ』(幻冬舎新書, 2010)

といった紙メディアの危機を訴える本が目立ち始め、2009年には

佐々木俊尚『2011年、新聞・テレビ消滅』(文春新書)

という本も出た。「アメリカのメディア業界で起きたことは日本でも起きる」はその通りかも知れないが、そのタイムラグを「つねに3年後」として、アメリカで新聞倒産が多発して2008年の3年後、2011年をその年だと予測した点は間違っていた。米国で起こったことを他山の石として、日本の新聞業界が対応策をとることまで「予測」に組み込んでいなかったためだ。

今回の事件で「朝日」の購読を止める人がかなり出るだろうが、新聞なんて多くの人は惰性で取っているから、朝日を止めて他紙を購読するというものでもないだろう。「この際、もう新聞は止めよう」という人が多いと思う。(月末に販売店主が集金に来るから、その際、「朝日」中止層の動向を聞いてみたい。)

もしそうなら、今回の事件はたんに「朝日が信用を墜とした」だけに留まらず、新聞というメディアに対する不信を増強させ、2008年にアメリカで起こった事態に類したことが、日本でも起こるのかもしれない。今後の推移に注目したい。

毎日曜日は新聞の書評欄に目を通すのが楽しみだ。「産経」は土曜日にも「土曜書評」という欄があり、出版社の編集長お薦めのその社の本を紹介している。「毎日」、「産経」が週に3面を、他紙は2面を書評欄に当てている。4紙に目を通すと、約40冊くらいの書評がある。

ざっと斜め読みして面白そうな書評を切り抜く。大体、1回で4~8本くらいある。前は寝かしておいて、興味が持続したらアマゾンに発注していたが、手持ちの読む本が少なくなったので、9/14は切り抜いた書評をじっくり読んでみた。

松尾秀哉『物語・ベルギーの歴史』(中公新書)は同社の「物語・各国史」の一環だから、資料として文句なしに買う。

宇吹暁『ヒロシマ戦後史』(岩波書店)、

内山節『自然と人間の哲学』(農文協)

は、書評をよく読むとつまらない本に思えてきた。

和田敦彦『読書の歴史を問う』(笠間書店)

も「書物が時間・空間を経て読者に届くプロセス」を重視しているとある。それなら流通の問題だ。入手したが一瞥して読まない(読めない)本もあり、それを「積ん読」という。それは読書に入らない。どうもタイトルと中身が違うようだと分かる。これもいますぐに注文する必要がない。

S.R.バウン『壊血病』(国書刊行会)

の「毎日」書評は、単なる内容の要約。とても書評といえない。この病気に関しては、

K.J.カーペンター『壊血病とビタミンCの歴史』(北大図書刊行会, 1998)

という優れた本が出ている。この本と内容がどう違うのか、どこに新しい発見があるのか。書評はそこを論じないといけない。

私は論文のレフェリーと同じように、書評者の名前は見ないで書評を読む。米脳科学者ガザニガの近著、

M.S.ガザニガ『<わたし>はどこにあるのか』(紀伊國屋書店)

の書評を読んで舌をまいた。ここには「自由意志」の存否について、70年代の脳科学実験から存在が疑問視されていたデカルト的精神=自由意志の存在根拠が疑わしくなっていることを述べ、「創発(エマージェンス)」という概念を導入しようという第4章の議論が、この本の核心をなすことを述べている。著者の紹介を簡単に行った上で、「議論に奇抜なところはない。大変穏当な現代の常識というべきであろうか」、「現代の欧米の脳科学の関心と到達点を知るために、たいへん参考になる書物であろう」と締めくくっている。

読み終えて書評者を見たら「養老孟司」とあり、なるほどと思った。『壊血病』の方は「内田麻里香」とあり、WIKIで調べたらテレビタレントだった。ガザニガの本と『ベルギーの歴史』を早速注文した。書評というものは自分の意見を表に出してはいけない。(文化系の書評にはこれが多い。)単なる内容の要約でもいけない。(中学生の読書感想文ではない。)本の内容と著者について紹介しながら、その本の価値、それを読むべき意義について、評者のコメントがないといけない。養老氏のような「議論に奇抜なところはない。大変穏当な現代の常識」というような大局的評価は、なかなか述べられないものである。

私も週1回の割合で1200字の書評を書いているから、あまり大きなことは言えないが、書評というのは自分が優れている、良いと思った本を推薦し、その概略と推薦理由を述べるのが主眼であるべきで、推薦できない本を揚げてその理由、欠陥を述べるのは論外だと思う。推薦できない本は書評しないに限る。

日曜日の夜、数冊注文したら火曜日の朝、ガザニガの本と『ベルギーの歴史』が配達されたので、ブランチ後、ソファーに寝転がって読んだ。

『<わたし>はどこにあるのか』では問題の第4章「自由意志という概念を捨てる」を興味を持って読んだが、著者がそういう主張をしているのではなく、「自由意志は幻想だ」という論者に対して「そうともいえない」とデータを主に紹介している。ガザニガはスペリーと共に分離脳を研究し、右脳と左脳は別々に機能しており、左脳は右脳の行った行為を「後づけで説明する」通訳(インタープリター)だという学説を提唱した。

だが、脳が精神(あるいは精神状態)を生み出す(「上向きの因果関係」と著者はいう)としたら、精神(あるいは思考)はどのようにしてその製造元である脳を制約できるのか(「下向きの因果関係」と著者はいう)という問題には答えていない。がっかりした。引用されている科学的事実は、意識は脳の創発的な過程として生まれ、左脳がそれをモニターした結果生まれた「後づけ解釈」であることを示しているのに、著者は「自由意志」というやっかいな問題が法律論につながるのをおそれて、結論を曖昧にしているようだ。

『ベルギーの歴史』は1830年に独立したベルギーの前史と独立後の歩みを述べたもので、ベルギーに関する記述は充実している。とくに19世紀中葉、アフリカのコンゴを植民地に収め激しい収奪を行ったことがよく書かれていた。

しかし、フランスの七月革命(1830)について、「ルイ16世が追われ、<ブルジョアの王>ルイ・フィリップが立てられた」と書かれていて、がっかりした。

ルイ16世はフランス革命でギロチンに送られている。1814年ナポレオンの帝政が終わった後、フランスの王位についたのはルイ16世の弟ルイ18世で、ブルボン王朝が復活した。その後ルイが死亡(1824)し、その弟のシャルル10世が王位についた。シャルルは時代錯誤していて絶対王政を復活しようとして、すでに産業革命が進行していたフランスで新興のブルジョワジーからもプロレタリアートからも見捨てられ、七月革命が起こったのである。

その結果、フランス革命に参加し、自由主義思想の持ち主であるシャルルの従弟ルイ・フィリップが銀行家や民衆の支持を集めて、王位についた。だから彼は「ブルジョアの王」とか「市民王」とか呼ばれたのである。

学問の領域における「知の細分化、専門化」は際限なく進行しているようで、ベルギー史に詳しくても隣国フランスの歴史については、こういう初歩的な間違いがある。

「アメーバニュース」によると、

http://yukan-news.ameba.jp/20140916-20180/

<読売新聞の今年7月時点での発行部数は約925万部で、昨年7月から約60万部減。朝日新聞は今年7月が約727万部で、前年同月比約30万部減(日本ABC協会調査)。>だそうだ。

今回の「朝日騒動」で<朝日、700万部割れは時間の問題>と誰かが週刊誌に書いていたが、どうもその説に真実味が出てきた。

同じく<上智大学文学部新聞学科教授・田島泰彦(やすひこ)氏は、若者たちにとって「確かに、新聞は遠い存在になりました。新聞学科でも、紙の新聞を読む学生は10人にひとり、ふたりいればいいほうです」と話す。>ともある。若者の読者がそんなに減ったかと思う。

2000年頃から、

本郷美則『新聞があぶない』(文春新書, 2000)

歌川令三『新聞がなくなる日』(草思社, 2005)

河内孝 『新聞社:破綻したビジネスモデル』(新潮新書, 2007)

鈴木信元『新聞消滅大国アメリカ』(幻冬舎新書, 2010)

といった紙メディアの危機を訴える本が目立ち始め、2009年には

佐々木俊尚『2011年、新聞・テレビ消滅』(文春新書)

という本も出た。「アメリカのメディア業界で起きたことは日本でも起きる」はその通りかも知れないが、そのタイムラグを「つねに3年後」として、アメリカで新聞倒産が多発して2008年の3年後、2011年をその年だと予測した点は間違っていた。米国で起こったことを他山の石として、日本の新聞業界が対応策をとることまで「予測」に組み込んでいなかったためだ。

今回の事件で「朝日」の購読を止める人がかなり出るだろうが、新聞なんて多くの人は惰性で取っているから、朝日を止めて他紙を購読するというものでもないだろう。「この際、もう新聞は止めよう」という人が多いと思う。(月末に販売店主が集金に来るから、その際、「朝日」中止層の動向を聞いてみたい。)

もしそうなら、今回の事件はたんに「朝日が信用を墜とした」だけに留まらず、新聞というメディアに対する不信を増強させ、2008年にアメリカで起こった事態に類したことが、日本でも起こるのかもしれない。今後の推移に注目したい。

毎日曜日は新聞の書評欄に目を通すのが楽しみだ。「産経」は土曜日にも「土曜書評」という欄があり、出版社の編集長お薦めのその社の本を紹介している。「毎日」、「産経」が週に3面を、他紙は2面を書評欄に当てている。4紙に目を通すと、約40冊くらいの書評がある。

ざっと斜め読みして面白そうな書評を切り抜く。大体、1回で4~8本くらいある。前は寝かしておいて、興味が持続したらアマゾンに発注していたが、手持ちの読む本が少なくなったので、9/14は切り抜いた書評をじっくり読んでみた。

松尾秀哉『物語・ベルギーの歴史』(中公新書)は同社の「物語・各国史」の一環だから、資料として文句なしに買う。

宇吹暁『ヒロシマ戦後史』(岩波書店)、

内山節『自然と人間の哲学』(農文協)

は、書評をよく読むとつまらない本に思えてきた。

和田敦彦『読書の歴史を問う』(笠間書店)

も「書物が時間・空間を経て読者に届くプロセス」を重視しているとある。それなら流通の問題だ。入手したが一瞥して読まない(読めない)本もあり、それを「積ん読」という。それは読書に入らない。どうもタイトルと中身が違うようだと分かる。これもいますぐに注文する必要がない。

S.R.バウン『壊血病』(国書刊行会)

の「毎日」書評は、単なる内容の要約。とても書評といえない。この病気に関しては、

K.J.カーペンター『壊血病とビタミンCの歴史』(北大図書刊行会, 1998)

という優れた本が出ている。この本と内容がどう違うのか、どこに新しい発見があるのか。書評はそこを論じないといけない。

私は論文のレフェリーと同じように、書評者の名前は見ないで書評を読む。米脳科学者ガザニガの近著、

M.S.ガザニガ『<わたし>はどこにあるのか』(紀伊國屋書店)

の書評を読んで舌をまいた。ここには「自由意志」の存否について、70年代の脳科学実験から存在が疑問視されていたデカルト的精神=自由意志の存在根拠が疑わしくなっていることを述べ、「創発(エマージェンス)」という概念を導入しようという第4章の議論が、この本の核心をなすことを述べている。著者の紹介を簡単に行った上で、「議論に奇抜なところはない。大変穏当な現代の常識というべきであろうか」、「現代の欧米の脳科学の関心と到達点を知るために、たいへん参考になる書物であろう」と締めくくっている。

読み終えて書評者を見たら「養老孟司」とあり、なるほどと思った。『壊血病』の方は「内田麻里香」とあり、WIKIで調べたらテレビタレントだった。ガザニガの本と『ベルギーの歴史』を早速注文した。書評というものは自分の意見を表に出してはいけない。(文化系の書評にはこれが多い。)単なる内容の要約でもいけない。(中学生の読書感想文ではない。)本の内容と著者について紹介しながら、その本の価値、それを読むべき意義について、評者のコメントがないといけない。養老氏のような「議論に奇抜なところはない。大変穏当な現代の常識」というような大局的評価は、なかなか述べられないものである。

私も週1回の割合で1200字の書評を書いているから、あまり大きなことは言えないが、書評というのは自分が優れている、良いと思った本を推薦し、その概略と推薦理由を述べるのが主眼であるべきで、推薦できない本を揚げてその理由、欠陥を述べるのは論外だと思う。推薦できない本は書評しないに限る。

日曜日の夜、数冊注文したら火曜日の朝、ガザニガの本と『ベルギーの歴史』が配達されたので、ブランチ後、ソファーに寝転がって読んだ。

『<わたし>はどこにあるのか』では問題の第4章「自由意志という概念を捨てる」を興味を持って読んだが、著者がそういう主張をしているのではなく、「自由意志は幻想だ」という論者に対して「そうともいえない」とデータを主に紹介している。ガザニガはスペリーと共に分離脳を研究し、右脳と左脳は別々に機能しており、左脳は右脳の行った行為を「後づけで説明する」通訳(インタープリター)だという学説を提唱した。

だが、脳が精神(あるいは精神状態)を生み出す(「上向きの因果関係」と著者はいう)としたら、精神(あるいは思考)はどのようにしてその製造元である脳を制約できるのか(「下向きの因果関係」と著者はいう)という問題には答えていない。がっかりした。引用されている科学的事実は、意識は脳の創発的な過程として生まれ、左脳がそれをモニターした結果生まれた「後づけ解釈」であることを示しているのに、著者は「自由意志」というやっかいな問題が法律論につながるのをおそれて、結論を曖昧にしているようだ。

『ベルギーの歴史』は1830年に独立したベルギーの前史と独立後の歩みを述べたもので、ベルギーに関する記述は充実している。とくに19世紀中葉、アフリカのコンゴを植民地に収め激しい収奪を行ったことがよく書かれていた。

しかし、フランスの七月革命(1830)について、「ルイ16世が追われ、<ブルジョアの王>ルイ・フィリップが立てられた」と書かれていて、がっかりした。

ルイ16世はフランス革命でギロチンに送られている。1814年ナポレオンの帝政が終わった後、フランスの王位についたのはルイ16世の弟ルイ18世で、ブルボン王朝が復活した。その後ルイが死亡(1824)し、その弟のシャルル10世が王位についた。シャルルは時代錯誤していて絶対王政を復活しようとして、すでに産業革命が進行していたフランスで新興のブルジョワジーからもプロレタリアートからも見捨てられ、七月革命が起こったのである。

その結果、フランス革命に参加し、自由主義思想の持ち主であるシャルルの従弟ルイ・フィリップが銀行家や民衆の支持を集めて、王位についた。だから彼は「ブルジョアの王」とか「市民王」とか呼ばれたのである。

学問の領域における「知の細分化、専門化」は際限なく進行しているようで、ベルギー史に詳しくても隣国フランスの歴史については、こういう初歩的な間違いがある。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます