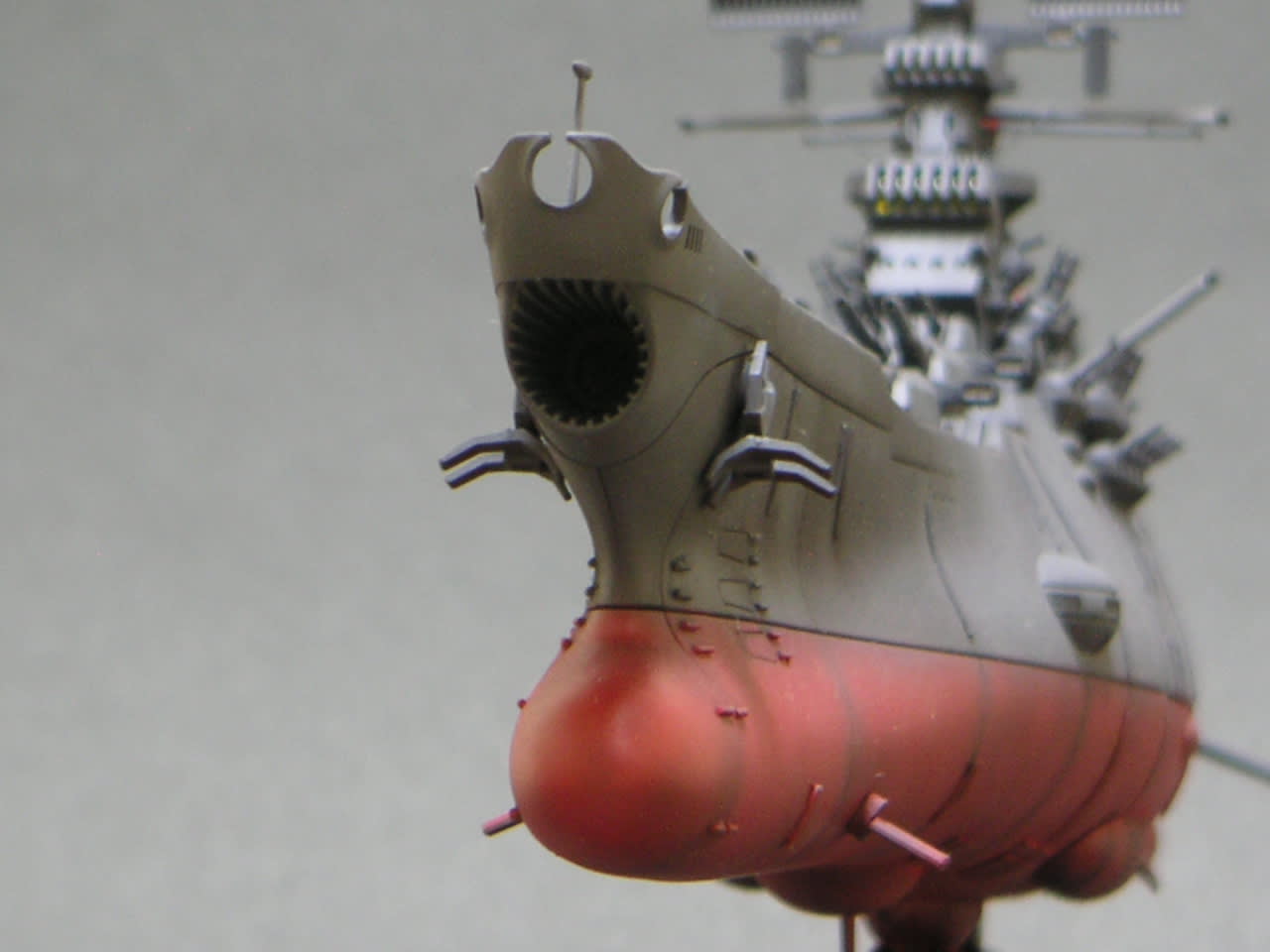

地球防衛艦隊史上に燦然と輝く“伝説の宇宙戦艦”。

単一の艦船が人類史(やはりこの表現が最も適切と思われる)にこれほど多大な影響を及ぼした例は皆無であり、今後もこれに比肩し得る存在は決して現れないだろうと言われている。

本来、彼女はガミラス戦役末期の地球脱出船建造計画(箱舟計画、アーク・シップ計画などと呼ばれた)で建造が進行していた多数の宇宙艦船の中の一隻にすぎなかった。だが、西暦2199年八月二一日、遥か一四万八千光年彼方の大マゼラン星雲からもたらされた異星人からのメッセージ、所謂“スターシャ・メッセージ”が彼女の運命を激変させることになる。

メッセージには、地球人類を刻一刻と破滅の淵へと導きつつあった高濃度放射能を除去可能な装置――コスモクリーナーD――の存在と共に、それを一四万八千光年先から往復回収可能な超々長距離宇宙航行機関の設計図面が含まれていたからである。

後にタキオン式波動機関とも単に波動エンジンとも呼ばれることになる、この画期的動力機関について、意外にもこの時点の地球人類もある程度の知識を有していた。他ならぬ、彼らを絶滅させつつあったガミラス人がそれを用いていたからだ。

既にこの時期には、ガミラス軍の捕獲艦から複製品の製造(模造)すら試みられ、オリジナルの出力には到底及ばないものの、一応の成果物が完成していた。複製、いや、明らかなデッドコピーとはいえ、人類がこの機関にどれほどの期待をかけていたかは、自らの種を永らえさせる為の艦船の機関として採用を予定していたことからも窺い知ることができるだろう。

だが、この複製機関ですら未だ問題が山積みだった。再三の死亡事故すら乗り越え、懸命に継続された研究と実用化努力の甲斐あって、航宙機関として一応の安定性は得られていた。しかし、オリジナルに比べると未だ発揮可能な機関出力は低く、ようやく実用化に成功した機関にしても、規模としては小型・小容量のものに限られた。

その為、地球脱出船クラスの大型艦船への搭載にあたっては、多発化の上、クラスター方式での設置が予定されていた。より大型・大容量の機関搭載が効率の点では望ましいことは誰の目にも明らかだったが、当時の人類の科学技術水準では夢物語に過ぎなかった。

しかし、それほどの努力を以ってしても、シミュレーション上予想された通常空間での戦術速力は二〇宇宙ノット弱の発揮が精々であり、現在ではワープ航法として知られる空間歪曲航法は全く不可能であった(とはいえ、当時最速を誇った地球防衛艦隊突撃駆逐艦でさえ最大戦術速力は一五宇宙ノットであったから、それでも大幅な進化であったが)。

だがこの程度の能力では、三〇宇宙ノット以上の快速で憎らしいほど絶妙な艦隊運動を見せつける、大ガミラス帝国宇宙艦隊を振り切って太陽系を脱することなど到底不可能と思われた。しかし、刻一刻と絶滅への坂道を転がり落ちる人類に他の選択肢は無かった――件のスターシャ・メッセージが届けられるまでは。

メッセージと共に、基本概念と設計データが記されていたのは、星系間どころか星雲間航行すら可能な超・長距離航宙用機関であった。空間より取り込んだタキオン粒子を機関内炉心において極限まで濃縮することで高出力を発揮することから、後に『高濃縮型』波動機関と呼称されることになる実質永久機関だ(便宜上、イスカンダル式波動機関と表記)。

これに対し、捕獲したガミラス艦艇のそれは、タキオン濃度は低いまま触媒接触によって高出力を得る『低濃縮型』波動機関(同様にガミラス式波動機関と表記)であり、二つの機関には構造と特性に明らかな相違があった。

ガミラス式は、機関内タキオン圧力が低く済むが故に、構造が簡易で小型化も容易、機関始動に至る時間が短い等、数々のメリットがあったが、同時に地球人類にとっては致命的な問題も抱えていた――高出力発揮に不可欠な触媒の特殊性という問題が。

後に『ガミラシウム』という名称が判明するこの特殊触媒は、ガミラス大帝星でのみ採掘される希少物質というだけでなく、当時の地球人類の技術水準では制御も遮断も不可能な、強放射性物質だったからだ。

その点で言えば、ガミラス式波動機関のデッドコピーの機関出力が低いのも無理はなかった。人類は、ガミラシウムに代る安全且つ入手容易な触媒を用意することができず、触媒のないまま(つまりは低出力のまま)ガミラス式波動機関を使用せざるを得なかったのである。

これに対し、イスカンダル式の優位は明らかだった。危険な触媒は一切必要とせず、機関始動にこそ時間を要するものの、一度立ち上がってしまえば強力無比な出力を安定して発揮する、正に夢のような無限機関だ。

本来であれば大きな問題になったであろう、ガミラス式に比べて圧倒的に劣るコストパフォーマンス(機関内タキオン圧力の高さから非常に堅牢な構造が必要で、構成補機も多数に上ることから小型化も難しい)も、当時の人類には全く気にならなかった。何しろ、自らの種としての存亡がかかっているのだ。滅亡を回避できる可能性がコンマ数パーセントでも上昇するのであれば、金と労力に糸目はつけていられなかった。

かねてからのガミラス式波動機関の事前研究により、イスカンダル式波動機関は極めて短期間の内に実用化された。そしてその存在が、当時は完全に海水が干上がっていた九州坊ケ崎沖の地下秘密ドックで建造中だった一隻のフネの運命を決した。

スターシャ・メッセージ到着時、各地で建造中の同種艦船の中で、最も建造が進捗していたのが彼女だったからだ。また、直前まで彼女以上に工程が進んでいたアメリカ合衆国建造船(完成の暁には“アリゾナ”と命名される予定だった)がガミラス軍に発見・攻撃され、修復不可能な損傷を被ったことも彼女にとっては(人類にとってはともかく)幸運に働いた。

幾つかの対立や齟齬があったものの、各国政府間の調整の結果、並行建造されていた他のアーク・シップは全て建造がストップされ、資材・マンパワー・エネルギーの全てが九州島沖の地下ドックに集中されることになった(この際の各国政府の協調関係が、後の地球連邦政府樹立への第一歩だったとも言われている)。

こうして、文字通り世界全人類(この時点で二〇億人程度にまで激減していた)の期待と希望、そして残された“パワー”を一身に集めて完成した彼女は『ヤマト』と銘打たれた。少なくとも日本人の中に、その名の由来を疑うものは一人としてなかった。

後に『宇宙戦艦ヤマト』として銀河系のみならず他銀河にまで武名を轟かす存在が誕生した瞬間だった。

完成したヤマトの主機関には、当然のようにイスカンダル式波動機関(高濃縮型波動機関)が搭載されていた。数少ない欠点と言われた、機関始動時の立ち上がりの遅さについては、スターシャ・メッセージ到着以前に完成していたガミラス式波動機関の複製品二基を補助機関として採用することで一応の解決をみた。また、複製機関そのものも、イスカンダル式技術をフィードバックすることで若干ながら出力向上に成功していた。

進宙当初こそ、基礎技術力の未熟さや各種物資不足に起因する初期トラブル(エネルギー伝導管の破断等)に再三悩まされたが、艦内技術陣の不断の改良努力と、機関部員の絶妙な運用によって、ヤマトは凡そ三〇万光年にも及ぶ地球―イスカンダル間の往復航行を無事に終えることになる。そしてこの旅路こそが、地球人類にタキオン式波動機関の運用ノウハウを確立させる上での嚆矢となった。

ヤマトに装備された武装もまた波動エンジン同様、過去に例をみないものだった。かつての大日本帝国海軍戦艦『大和型』と同様の配置で設置された一八インチ主砲及び六インチ副砲は、『ショックカノン(衝撃砲)』と呼ばれる新型砲だった。

それまでの地球防衛艦隊主力艦砲であるフェーザー砲(荷粒子砲)とは原理からして異なり、波動機関内で無限に生み出される波動現象(空間歪曲現象)そのものを、艦内伝導管を用いて各砲塔まで運搬、砲身内での電磁加速によって砲口から投射する――まさしく波動現象投射砲であった。

非投射対象物は、空間ごと問答無用の歪曲(発生する事象でいえば原子レベルでの結合崩壊が最も近い)を強いられる為、物理的な防御は非常に難しく、何らかの高出力エネルギーシールド(コーティング等を含む)でなければ実質的な防御は不可能であった。

ガミラス艦艇が使用しているのも、地球艦艇と同じ(出力・射程は桁違いに大きいが)フェーザー砲であったから、ヤマトの装備するショックカノンの優位は歴然としていた。同一口径で比較した場合、ショックカノンの射程はガミラス軍フェーザー砲の約二倍であり、威力も二ランクは高かった(二〇インチクラスの超大型フェーザー砲であっても、その威力は標準的な一六インチショックカノンと同程度とされる)。事実、ガミラス戦役におけるヤマトの戦歴において、彼女が備えた一八インチショックカノンが射貫できなかったガミラス艦艇は存在せず、それほどまでに圧倒的な威力を誇る艦砲であった。

このショックカノンを主戦兵器としつつ、更に万が一の決戦兵器として“波動砲”が用意された。基本的な原理はショックカノンと同じ波動現象投射砲だが、あえて別の名称が冠された。

なぜなら“波動砲”の威力は、後に知られるようになる『惑星破壊ミサイル』と同レベルで語られるべき、宇宙規模の大破壊兵器だったからだ。

強制充填によって波動エンジン内圧一二〇%過負荷にまで圧縮したタキオンエネルギーを、艦首軸線砲から一気に撃ち放つ究極兵器。エネルギー充填に危険なほどの時間を要するだけでなく、エネルギー充填中と発射直後は全くの無防備になる為、非常に扱いの難しい兵器であったが、ビッグバンにも匹敵すると評された圧倒的破壊力がその存在を肯定した。ヤマトは単艦での任務完遂を求められた艦であり、数十・数百隻規模のガミラス艦隊との戦闘の可能性すら予想されたことから、一部の懸念を押し切ってまで搭載された。

結果的に、波動砲は懸念されていたとおりの使い勝手の悪さから、ヤマトの全航海中、発射の機会は非常に限られたものであった(もちろん、波動砲が存在しなければ突破不可能な危機も存在したが)。しかし、この究極兵器は皮肉なことにその実威力以上のインパクトを与えてしまうことになる――敵手であったガミラス軍に、そしてヤマトの地球帰還後、戦訓分析を行った地球防衛軍首脳たちに(地球防衛軍首脳に与えた影響については別の機会に詳述する)。

大ガミラス帝国にとって、ショックカノンも波動砲も、純技術的には決して目新しい兵器ではなかった。それどころか、同軍では過去に同種兵器が複数試作されていたし、実艦に搭載され運用された実例すらあった。

しかし最終的に、これらの兵器が大ガミラスの主戦兵器として広く採用されることは遂になかった。その原因は――彼らが使用しているガミラス式波動機関にあった。

ショックカノン、波動砲のいずれも、その威力は搭載する波動機関が達成可能なタキオン濃縮度に強く依存している。より具体的に述べれば、タキオン濃縮度が高ければ高いほど投射される波動現象はより遠くまで届き、到達した波動現象はより大きな威力を発揮する。

つまり、ガミラス式の低濃縮型波動機関を搭載した艦船では、仮にショックカノンや波動砲を備えたとしても、射程・威力共に満足のいく結果は得られないのだ。

では何故、ガミラスはイスカンダル式のような高濃縮型波動機関を採用しないのか?その理由は、彼らの国家状況と保有艦船数が説明となる。

単一星系内、しかも一惑星の国家連合に過ぎなかった当時の地球とは異なり、大ガミラス帝国は大・小マゼラン星雲内に多数の星系を有する巨大な多星系間国家だった。当然、星系間の通商とその保護に莫大な数の艦船を常に必要としていた。加えて、当時の彼らは自らの生存圏をかけた大規模星間戦争の真最中であり、平時以上にどれだけフネがあっても足りない状況だった。

そんな状況下で必要とされる要件は、どんな時代でも、どんな場所でも(たとえ異星であっても)変わらない。

『最低限度の性能で最大多数』という要件だ。

その点、千・万隻単位で艦船を必要とするガミラス人にとって、イスカンダル式の高濃縮型波動機関は必要以上にハイスペックであり、製造コストはあまりにも高額だった。幸い、ガミラス大帝星には非常に効率の高い波動現象触媒であるガミラシウムが豊富に産出され、それを用いればより簡易で安価な波動機関が(十分な性能を保持しつつ)大量生産できる・・・・・・となれば、国家としての判断は違えようがなかった。

つまり、ガミラス人にとってイスカンダル式波動機関は価値と性能こそ認めるものの、自らのニーズにはそぐわない高性能すぎる機関だったのだ。そしてそれは、後に地球連邦が遭遇することになる幾つもの巨大星系間国家、ガトランティス帝国やボラー連邦、大ガミラス帝国直系の後継国家であるガルマン・ガミラス帝国にとっても同様だった。

これらの国家はいずれも規模が巨大であり、より安価で大量生産容易な触媒接触式の低濃縮型波動機関を主に使用していた。いずれの国家もイスカンダル式の高濃縮型波動機関を製造するに足る十分な科学技術力を有し、実際に一部では使用もされていた。しかし、それはあくまで一部の特殊な艦船においてのみであり、大多数を占めていたのは、圧倒的にコストパフォーマンスに優れる触媒接触式波動機関搭載艦船であった。

言い換えれば、純然たる経済原則に基づき、低濃縮型波動機関は高濃縮型波動機関を駆逐していたのである。

だが、多星系間国家なら経済的に見て当然の判断と評価は、ヤマト出現と共に大きく揺らいでいくことになる。それほどまでに、彼女の波動砲がもたらした衝撃は絶大だった。

その結果、過去の同種兵器の試作データと運用記録が引っ張り出され、緊急の再開発が行われることになった。その一つの結実が、非常用総統御座艦の改装だ。

この艦は、ガミラス大帝星が危機を迎えた際の総統専用緊急脱出艦であり、通常の総統御座艦とは全く別の存在であった。改装対象として白羽の矢が立ったのも、本艦が常備配置の艦隊所属艦ではなく、改装スケジュールが比較的に容易に設定可能であったことと、そして何よりデスラー総統自身の強い意向があった故と言われている。

改装は主機の交換を含む極めて大規模なもので、非常に特徴的なハイブリッド型波動機関と共に設置された軸線砲式の波動現象投射砲には『デスラー砲』という名称が新たに授けられた。

搭載されたハイブリッド型波動機関は、高濃縮型と低濃縮型を直列に配置し、通常航行やワープドライブには低濃縮型波動機関を、デスラー砲発射には専用機関である高濃縮型を使用する。その為、デスラー砲発射直後の長距離ワープという芸当すら可能で、当時のヤマトには不可能な運用柔軟性を持つ。

しかし、艦内容積の大半が二基(二種類)の波動機関とデスラー砲関連設備に取られてしまった為、通常戦闘能力や通信・指揮管制能力は乏しく、“御座艦”でありながら“砲艦”としての機能に特化し過ぎているという、一種異様な艦でもあった。その点で言えば、『緊急脱出用』と銘打たれつつも、実際にそのような状況が発生し得るとは全く考えられていなかったことの何よりの証左であったかもしれない。

とは言え、満を持して搭載されたデスラー砲そのものは、過去の研究と実用結果をフィードバックし、更には専用機関まで有しているだけに、その完成度はヤマトの波動砲を凌駕していた。特に速射性と収束性においては、完全にデスラー砲が上回っていた。

このデスラー砲は、以降の総統御座艦には必ず実装され、更に後年、より強力な“ハイパー・デスラー砲”へと進化していくことになる。

また、総統御座艦以外でも、この緊急脱出艦のコンセプトを継承した量産艦が後のガルマン・ガミラス帝国において『デスラー砲艦』として陽の目を見ている。但し、一隻の艦に構造の異なる二種類の波動機関を搭載するのは、コスト的には(建造・運用・保守管理まで含めて)悪夢以外の何物でもなく、親衛艦隊のみの限定配備に留まった。

敵国元首にすら影響を与えたヤマトの各種武装はあまりにも有名だが、防御についても、『地球最後の戦艦』に相応しい堅牢な(後の目で見れば過剰なほどの)ものが用意された。

ヴァイタルパート及び主要部外殻には当時最新のエネルギー転換型コスモナイト複合装甲が用いられ、熱エネルギー兵器、実体弾兵器いずれに対しても十二分な抗堪性を持つ。加えて、波動機関が生み出す潤沢なエネルギーを利用した各種エネルギーシールドがそれをアシストしていた。

また、以上のような直接防御機構のみならず間接防御(ダメージコントロール)においても、後に『真田方式』と称されることになる被害極限・応急システムが徹底され、ヤマトの直接防御力を見かけ以上に堅牢・強固なシステムへと昇華させていた。

ヤマトの設計要綱では、自身の主戦兵器である一八インチショックカノンに決戦距離で耐え得る防御力が計画され(さすがに波動砲は考慮外とされた)、実際にその要綱に沿った建造が行われていた。しかし、イスカンダル帰還後の地球防衛艦隊内の非公式シミュレーションとその後の検討会で、当時最新鋭の戦略指揮戦艦として建造中だったアンドロメダ級の二〇インチショックカノンにも限定的ながら抗堪し得ると評価される程の防御力を誇ることになる。

――つづく

(2012年8月11日:A改定)