以下の文章は、昨日ニコニコ動画MMD杯ZEROに出品しました『宇宙戦艦ヤマト2199 外伝“第一次火星沖海戦”』の原作にあたります。

本文の前日譚として、先に公開しました『序章』があり、続編である“第二次火星沖海戦”も後日公開予定です。

一連の文章の設定は、アニメ『宇宙戦艦ヤマト2199』及び『宇宙戦艦ヤマト2202』に基づいていますが、公式設定では描かれていない部分や矛盾を感じる部分、特に個人的趣向を優先したい部分については独自設定を採用していますので、予めご了承下さい。

また、表現媒体の違い故に、MMD本編とも多少設定・展開が異なる部分がありますことも、合せてご了承願います。

【第一次火星沖海戦】

冥王星(プラート)の制圧後、ガミラス軍はこの地に前線基地を設けるべく人員・資材を投入すると共に、太陽系外惑星群の制圧を着々と押し進めていった。そのペースは戦力と兵站の不足により、決して早いとは言えなかったが、地球側の抵抗が微弱だったこともあって、2192年中には木星圏に続き土星圏の制圧を完了している。

一方の地球側だが、この時期はひたすら隠忍自重に徹していた。

地球艦艇の機動能力で火星以遠の外惑星を舞台に迎撃戦闘を行うのは、距離と到達時間の点で極めて不利であることが冥王星をめぐる戦いで明らかとなっており、国連統合軍は火星軌道を絶対防衛線に指定、機動運用可能な戦力の大半を火星圏に集結させる決定を下した。本決定に伴い、木星圏や土星圏の基地群や駐留部隊はガ軍侵攻前に放棄と撤退が行われ、艦隊についても、悪しき意味でのフリート・イン・ビーイング(現存艦隊主義)だという誹りを受けつつ、徹底した既存戦力の保全・強化と世界中の工業力をフル稼働させての新戦力迎え入れが行われていたのである。

こうした地球側の戦略変更を各種の諜報・偵察情報からガミラス軍も察知しており、その絶対防衛線が火星軌道に設定されていることも正しく認識していた。この時期、恐るべきことにガミラス軍は諜報員の地球圏潜入すら行っていたが、そうしたヒューミントを用いずとも地球軍事力の火星圏集結は明らかだった。地球軍は火星への戦力集中を全く隠そうとしないばかりか、寧ろガミラス軍に対して誘いをかけている気配すらあったからだ。

ガミラス軍には火星を無視して地球を直接攻撃するという選択肢もあった。しかし、地球と火星の距離ならば戦略機動性能に劣る地球艦艇でも24時間で到達が可能であり、一撃離脱ならばともかく、制圧を目的とした大規模侵攻を行う場合、地球と月の戦力撃破に侵攻艦隊が忙殺されている間に、火星から急行してきた地球艦隊との間で挟撃されてしまう可能性が極めて高かった。

もちろんそれに気づかぬシュルツ大佐と幕僚団ではない。

2193年2月、火星軌道上に設置された観測衛星が光学及び熱源観測にて冥王星を出撃するガミラス艦艇五〇隻余を捉えた。その中には、冥王星をめぐる戦いで地球の迎撃艦隊を遠距離砲撃で散々に叩いた超弩級戦艦も含まれており、国連宇宙海軍は本艦隊がガミラス軍主力であると判断した。

遂に来たか――そんな諦観にも似た想いと共に国連統合軍は警戒レヴェルを最高度に上昇させ、『カ号作戦』発動を下命、各部隊は所定の作戦要綱に従い迎撃準備を開始した。

この時、火星圏に集結していた地球艦隊の総数は実に五百隻。開戦後に急速建造された艦こそ小型艦を中心に未だ少数であったが、第二次内惑星戦争後に予備艦・保管艦とされていた艦艇多数が近代改装を受けて現役復帰を果たしており、開戦時の総戦力すら上回る五百隻という艦艇数を実現していた。また、既存艦艇も主要防御区画の装甲を耐ビーム複合装甲に換装するなど、可能な限りの装備刷新と強化を行っており、これに敵に十倍する物量(これまでの分析結果から、ガミラス艦隊の総数は最大でも五〇隻程度と想定されていた)を合せれば敵軍の撃退も決して不可能ではないと、統合軍上層部も迎撃に対してある程度の自信を持っていた。

尚、冥王星での戦闘後、国連宇宙海軍は司令部の大幅な刷新を果たしており、嘗ての合衆国軍、中華連邦軍からの出向者が大きく減少した半面、EUや東アジア諸国軍からの出向者の割合が増大していた。

これまで国連宇宙海軍の実質的主力を占めた米/中軍は、開戦以来の戦闘で大きな損害を受けていた事に加え、多数保管していた予備艦艇の現役復帰によって指揮官クラスの人員に著しい不足をきたしており、国連統合軍内の各軍司令部に出向していた佐官級以上の士官が多数引き抜かれたのである。

だが、こうした司令部陣容の変更は決して悪いことばかりではなかった。

数世紀に渡り地球国家中では飛び抜けて巨大な戦力を有してきた米/中の軍事ドクトリンは、圧倒的な物量と軍事技術力の優位を活かした極めて積極的且つ攻撃的なもので、過去に彼らに敵対した地球上の中規模以下の国家や火星独立軍相手に、そのドクトリンは極めて有効に機能した。何故なら、彼らの敵対勢力も自軍の劣勢を十分に理解しており、開戦時の奇襲攻撃といった例外を除けば、その軍事行動は極めて防衛的なものにならざるを得なかったからだ。その点、劣勢を理解し、防御を固めた敵を叩き潰すために、米/中軍のドクトリンが積極性と攻撃性において先鋭化するのは最早必然だったと言える。

しかし、2191年から開始されたガミラス軍との戦いにおいて、そうした米/中の軍事ドクトリンは完全に裏目に出ることになる。これまでの戦いとは逆に、軍事技術力で圧倒的格差をつけられたガミラス軍に対する積極性は、余程慎重な作戦立案と戦術判断を伴わなければ、単なる無謀と紙一重だったからだ。事実、天王星及び冥王星を巡る戦いにおいて、過度の果断や慎重さの不足から、本来ならば払わなくてもよい損害を被った事例も確認されており、米/中軍ほど戦力に余裕がないが故に、より慎重な作戦展開を求める他国軍から抗議が寄せられていた。

冥王星からの撤退戦以降に進められた国連宇宙海軍の抜本的な再編成においては、一国でも多くの国連軍参加国と、一部隊・一隻でも多くの国連軍派遣部隊を動員することが目指された為、これまでの戦闘における国連軍参加国の不満をも考慮する必要があった。とはいえ、未だ実質的に国連軍の主力を占める米/中軍を表立って糾弾することもできず、中級以上の指揮官クラスの人員不足という米/中軍側の事情と擦り合わせが図られた結果、司令部人員の構成国バランスが刷新に近い形で調整されたのである。

結果的にこの再編成は、自軍の劣勢を当然のものとして受け止めつつ、堅実な作戦構想を構築しなければならなかった当時の司令部には良性に作用し、本『カ号作戦』も極めて現実的且つ堅実なものにまとめられていた。本作戦の目的が“敵軍の殲滅”とされず、“撃退”とされたことこそが、その最大の象徴と言えるだろう。

現時点で望み得る最良の防衛態勢を固めた国連宇宙海軍司令部であったが、彼らにも悔恨はあった。その最大のものは、“画期的な新型艦砲”の試作砲が既に完成し、実艦への搭載改装まで開始されていたことだった。あと数ヶ月も待てば、試験的な実戦投入も不可能ではないと考えられていたのである。

しかし、戦略的なイニシアティブを攻勢側が有している以上、防御側の彼らに否応はなく、投入可能な戦力のみで戦い抜くしかなかった。

冥王星を出立したガミラス艦隊は地球艦隊とは別次元の高い航宙能力を見せつけ、僅か一週間で火星圏にまで進出してきた。

これに対し、国連宇宙海軍も待機していた稼働全艦を出撃させると共に、火星の軌道基地――グラディウス・ステーション――から実戦初参加となる空間用航空機を大挙発進させ、直衛戦力として艦隊に随伴させていた。その点、地球艦隊は軌道基地を一種のリグ空母として活用しようとしたと言えるだろう。

更に、地球艦隊は火星と軌道基地を背にする形で布陣しており、戦闘正面とガ軍の機動範囲を限定することで戦力・火力密度を向上させていた。当然、そうした布陣では火星が付随被害を受ける事も避けられないが、内惑星戦争後の強制移住によって火星は完全な人口過疎地となっており、実質的被害は無視できると判定されていた。

最初に仕掛けたのは地球艦隊だった。

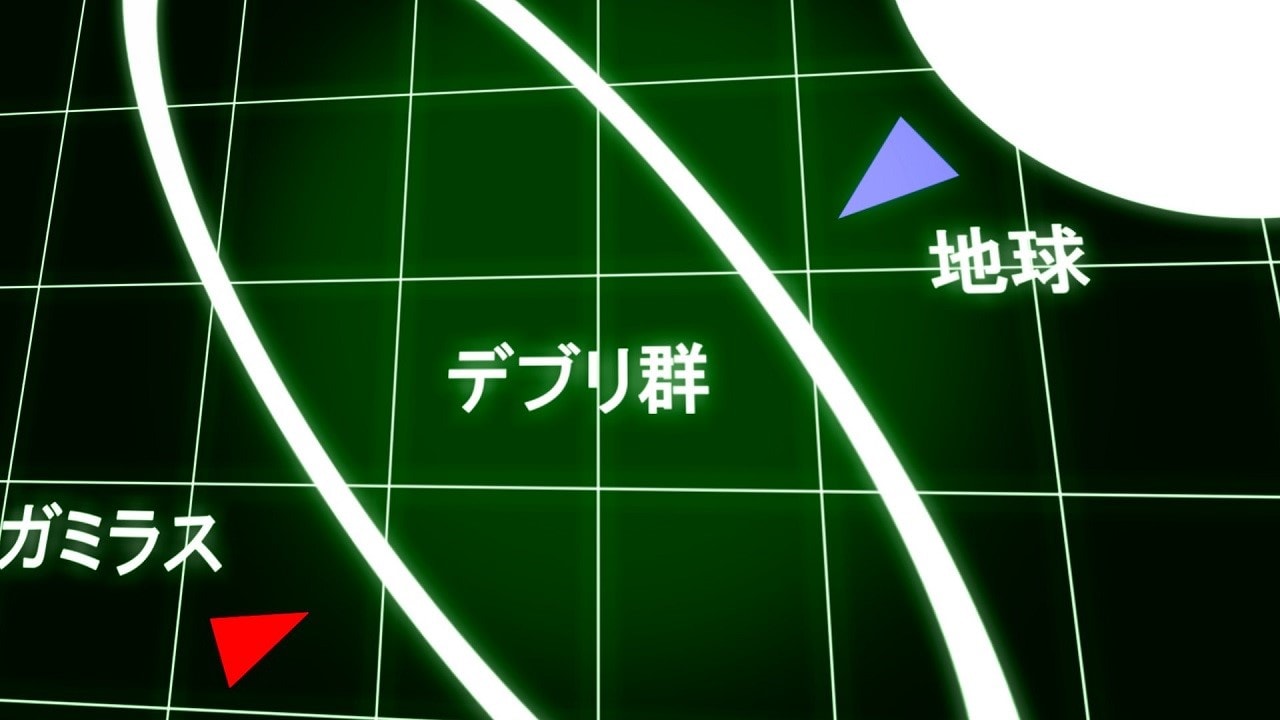

彼らの正面には、本作戦に備えて設置されたデブリ群が大小を問わず無数に浮遊しており、ガミラス艦隊の接近と同時に、デブリ群に紛れ込ませた知能化機雷が次々に起爆された。これらの機雷内にはビーム擾乱剤が充填されており、飛散した擾乱物質とデブリ群を組み合わせることで即席のビームバリアが形成されたのである

対するガミラス軍は定石通り大型のガイデロール級及びデストリア級による遠距離砲戦を開始したものの、デブリと擾乱剤によるビームバリアが十分に機能し、その効果は極めて限定されてしまう。

一種の空間障害として敷設されたこれらのデブリ群は、第二次内惑星戦争の置き土産のような存在だった。第二次内惑星戦争末期、徹底抗戦を図る火星独立軍と侵攻してきた国連宇宙海軍との激しい戦闘によって、軌道上に多数設置されていたコロニー群は壊滅的な損害を受けた。その残骸は今も火星軌道広くに分散しており、それを再利用する形で巨大なデブリゾーンが構築されたのである。

一向に効果を発揮しない遠距離砲撃に痺れを切らしたのか、ここでガ軍の軽艦艇群(ケルカピア級及びクリピテラ級)が独断で接近を開始、一部はデブリゾーンに侵入して地球艦隊への砲撃を開始しようとした――だがその瞬間、至近の大型デブリの陰から多数の突撃駆逐艦と航空隊が出現、不用意に突出したガ軍軽艦艇群へと襲いかかった。

これらの突撃駆逐艦は中距離以遠での砲撃戦能力には期待できない半面、宇宙魚雷や各種ミサイル等の実体弾兵装が充実しており、大型デブリを仮泊地にガ軍の接近を手ぐすね引いて待ち構えていたのである。もちろんそれまでの間に、ガミラス艦の砲撃によって潜んでいたデブリごと撃破される不運な艦も少なからず存在したが、何の遮蔽物もない宇宙空間を友軍の牽制と機動力だけを頼りに肉薄するよりも生存率は遥かに高く、それを知っている駆逐艦の乗員たちはガ軍艦艇の遠距離砲撃の間も息を殺し、歯を食いしばって突撃の瞬間を待っていた。

その中の一隻、磯風型突撃宇宙駆逐艦“ヒビキ”に乗り込んでいた従軍記者は、艦内照明を最低限にまで落とした薄暗い艦橋内で駆逐艦長の「これで当たらなければ、おめでとうってところだな」という呟きを耳にしている。記者は、その口調と態度が普段と全く変わらないものであったことにまず驚いたが(記者自身は今にも失禁しそうな程の恐怖に怯えていた)、次の瞬間、艦長が被り直した制帽の隙間から一条の汗が流れ落ちるのを見た。

だが、常人であれば、発狂してもおかしくない程の耐久と犠牲を強いられた彼らの労苦は完全に報われようとしていた。突如至近から襲撃を受けたガ軍軽艦艇群に、誰の目にも明らかなほどの混乱が発生したからである。

外宇宙での大規模艦隊戦闘を重視するガミラスの中小艦艇は砲雷装備が充実しており、艦サイズに比して極めて大きな対艦戦闘能力を有するが、その代償として近接防空能力が相対的に低かった。突撃してきた地球の駆逐艦群はガミラスの基準で言えば“艇”や“機”に近く、クリピテラ級の五インチクラスの陽電子砲ですら近接戦闘では明らかに威力過剰だった。

結果、軽快な地球駆逐艦に向かって放たれた阻止砲火は多数の誤射となって多くの友軍艦を傷つけ、そこに地球艦隊が付け込んだ。

件の“ヒビキ”もその一隻だった。本海戦にあたり、彼女の艦長は自らの判断に基づく独自の攻撃方法を乗員に徹底していた。

肉薄攻撃は他艦と同様だったが、駆逐艦にとって最大最強の武器である宇宙魚雷を射程に入ると同時に発射管装填分/三発を全て撃ち放っていたのだ(通常の雷撃戦では、有効射程よりも遥かに近距離で発射するのが常である)。当然、目標とされたガミラス艦(ケルカピア級)は回避機動を取りつつ魚雷の迎撃を開始する。

ヒビキはその間も主砲である高圧増幅光線砲をガミラス艦の艦橋に集中し、迎撃を妨害するが、ヒビキの魚雷は遠距離から放たれたが故に、迎撃の余裕を与えてしまい、三本の魚雷は悉くガミラス艦の手前で阻止されてしまう。

だがこの時、自らが発射した宇宙魚雷を追いかける形で突進を継続していたヒビキは既にガミラス艦の至近にまで到達していた。そして、ケルカピア級乗員に驚愕する暇すら与えず、ヒビキの艦首が立て続けに閃光を発した――しかしそれは宇宙魚雷の発射炎でも光線砲のビーム光でもなかった。

12.7サンチ艦首対艦砲。

磯風型設計時、未だ新兵器扱いだったビーム砲“高圧増幅光線砲”が本型にも搭載されることが決定したが、小型・小口径故の信頼性と威力不足が懸念されたことから、“保険”として艦首に急遽増設されたのが実体弾式の大威力砲――12.7サンチ対艦砲――であった。

だが結果的に、磯風型に搭載された光線砲は配備時から必要十分な性能を有していた為、光線砲に対する懸念は杞憂に終わった。その時点で“保険”としての対艦砲は半ば宙に浮いた存在となり、扱いや保守の難しさもあって、2193年当時にはほぼ忘れられた兵器と化していたのである。

だが、光線砲の代替兵器として設置されただけに、その射程と威力は(実体弾砲としては)極めて優秀であり、当時の最新鋭主力戦車の戦車砲と比較しても全く遜色がなかった。但しその分、発射時の反動は凄まじく、連続発射試験を担当した駆逐艦からは「艦がへし折れるかと思った」という意見も挙げられていたが。

ヒビキはそんな、誰もが忘れていた高初速砲を、攻撃目標としたガミラス艦に至近距離から立て続けに叩き込んでいた。弾数は四。ガ艦の艦橋はそれまでヒビキの執拗な主砲(光線砲)攻撃を受け続けていたが、光線砲のビームは悉く装甲表面で跳弾し、ガミラス艦は何らダメージを受けていないかのように見えた。しかし実際には、立て続けの命中弾によってミゴ・ヴェザーと呼ばれる装甲の強化被膜の一部が剥離しており、剥離部分で装甲の強度低下が発生していたのである。

そこに命中した対艦砲の徹甲弾が、剥離した被膜の隙間から装甲板へ命中、運動エネルギーと弾頭硬度にものを言わせて装甲板への浸透を開始した。そして未だ十分な初速を維持した弾頭はガ艦の装甲を完全に突破、正貫が発生する――。

ヒビキが目標としたガミラス艦の至近を駆け抜ける直前、ガミラス艦の艦橋が内側から破裂するように吹き飛んだ。

その鮮烈過ぎる光景をヒビキの艦橋要員の殆どが目撃しており、彼らは一斉に拳を突き上げ、魂から噴き上がってくるような雄叫びを発した。それは便乗者である筈の従軍記者すら例外とせず、艦橋内は文字通り興奮と歓喜の坩堝と化す。

唯一の例外は艦長であり、美貌と評しても異論はないであろう秀麗な貌を未だ厳しく引き締めつつ、全速での退避離脱と全周見張りの徹底を改めて命じた。しかし離脱成功後、僅かに相好を崩し『よし、もう一隻喰っちまおう。転舵反転』と続けたことで、艦内の士気は最高潮に達した。

ヒビキはその後も奮戦を続け、突出したガミラスの軽艦艇群が後退を決断するまでに、もう一隻のガミラス艦に損傷を負わせている。だが、彼女ほど巧妙且つ効果的に立ち回ることができた艦は僅かであり、雷撃こそ多数の艦が成功させたものの、宇宙魚雷の威力不足から決定的な戦果を挙げることはできなかった。

しかし、地球艦の攻撃以外にも、多数発生したフレンドリーファイアーによって思いのほか多くの損傷艦が発生したことから、ガミラスの軽艦艇群はほうほうのていで後退を余儀なくされた。

その後、ガミラス艦隊は中距離からの砲撃によってデブリとそこに潜んだ駆逐艦群(ガミラスの中小艦艇群が後退した際、彼女たちもデブリの中の仮泊地に引き上げていた)の排除を試みるも、展開されたデブリ群が膨大であったこと、未だデブリ内で散布が続いている擾乱剤の効果もあって、除去作業は遅々として進まなかった。

地球艦隊の意外なまでの奮戦に、旗艦シュバリエルのシュルツ大佐は舌を巻いた。これまでの稚拙な戦いぶりから一転、本海戦における地球艦隊の手管と戦術の徹底は際立っており、彼らが戦況を千日手に持ち込もうとしていることは最早明らかだった。

火星に大規模な地球艦隊が健在である限り、後背が気になるガミラス軍は地球本土を本格的に攻撃することができず、そしてこの地で完全に守りを固めた地球艦隊を殲滅するには、相当に踏み込んだ攻撃を行わなければ、決定的な効果を期待できなかった。そしてそれは、ガミラス軍にも少なくない損害が発生することを意味し、補充に不安のある彼らにとって、現実的な選択肢ではなかった。

もちろん、ガミラス軍には地球―火星間の連絡と補給線を断ち、兵糧攻めにするという手段もあった。しかし、地球と火星の距離、そして火星にもある程度自活可能なインフラと産業拠点が存在することが既に判明している以上、決して効果的な戦策とは言えなかった。

――なるほど、いい作戦だ。

シュバリエル艦橋でそう呟いたシュルツ大佐であったが、その内心は言葉ほど自信に溢れていた訳ではなく、寧ろ驚きの方が大きかった。地球側は既に、ガミラス軍が戦力と補充に不安を抱えていることに気がついている――その事実に思い至ったのである。

極めて高い戦技と戦意を有する地球軍がその点を最大限に活かして粘り強く戦ったならば、ガミラスが負けることはないにせよ、当初想定した以上の苦戦を強いられるのは間違いない。そして仮に、長期化する戦いの中で、地球人たちがガミラス艦艇を正面から撃破可能な兵器の開発に成功したならば――。

――なにをバカな。

シュルツ大佐は大きく頭を振って、自らの不快な想念を振り払った。一分一秒を争う戦場で何を考えているのだ、俺は。

だがそんな自戒の念すら、彼の思考を止められない。大佐は、これまで野蛮人としか認識していなかった地球人たちに対して、全く別の感情を覚え始めていることに気づいた。

――驚愕?いや、称賛か?

確かにプラート(冥王星)の戦いで殿(しんがり)を務めた敵将の戦いぶりは称賛に価した。ドメル中将であっても、それに同意してくれるだろう。だが、この心の揺らぎはそれだけが原因ではない。

――そうだ、羨望だ。俺は羨んでいるのだ。

これほどの劣勢にも係らず、戦意を捨てず、知力の限りを尽くして戦い抜こうとする地球人たちの姿に、この身が震える程の羨望を感じているのだ。

それは嘗て、我等が為し得なかったこと。

あまりの敵の強大さと、一時の平和を旗印に、自ら侵略者たちに降った我々には為し得なかったことだ。

それを、地球人たちは強靭な意思の力で貫き通そうとしている。

彼らを衝き動かすのは一体何なのだ?我等への恐怖か?民族としての矜持か?よもや、単なる戦闘狂ということはあるまい。

唯一確かなことは――彼らは尊敬すべき敵手、それも強敵であるということだ。

――敵を侮るな、か。まったくですな、中将。

敬愛する嘗ての上官の口癖を思い出し、改めて決意を固めたシュルツ大佐は、ガンツ少佐に“最後のカード”を切るよう命じた。

――ならば尚の事、最高の敬意と共に、ここで徹底的に叩き潰すまでだ。

国連宇宙海軍の士気は天を衝かんばかりに上昇していた。

それも当然だった。開戦以来初めて彼らの作戦は有効に機能し、憎き侵略者たちがこちらを攻めあぐねていることが、戦場の空気を通じて如実に感じ取れたからだ。

敵軍に与えた損害は決して多くはないものの、自軍の損害も最小限であり、このまま粘り強く戦い抜けば、決定打を欠く敵は撤退を選ぶ他なくなる。そうすれば我々の勝ちだ――多くの艦隊将兵が勝利の可能性を見出す中、異変は突如として発生した。

最初にそれを検知したのは、火星周辺に配置された無数の観測衛星群と、グラディウス・ステーションであった。

元は火星のテラフォーミング用マザーベースとして建設され、内惑星戦争時には火星独立軍が軌道要塞化、戦後は国連統合軍が火星圏への“重石”“鍋の蓋”として更に拡大・強化した全長10kmを超える超大型軌道基地は、艦艇とは比較にならない大出力・高精度のセンサー群を多数備えており、空間の異変を一早く観測したのである。

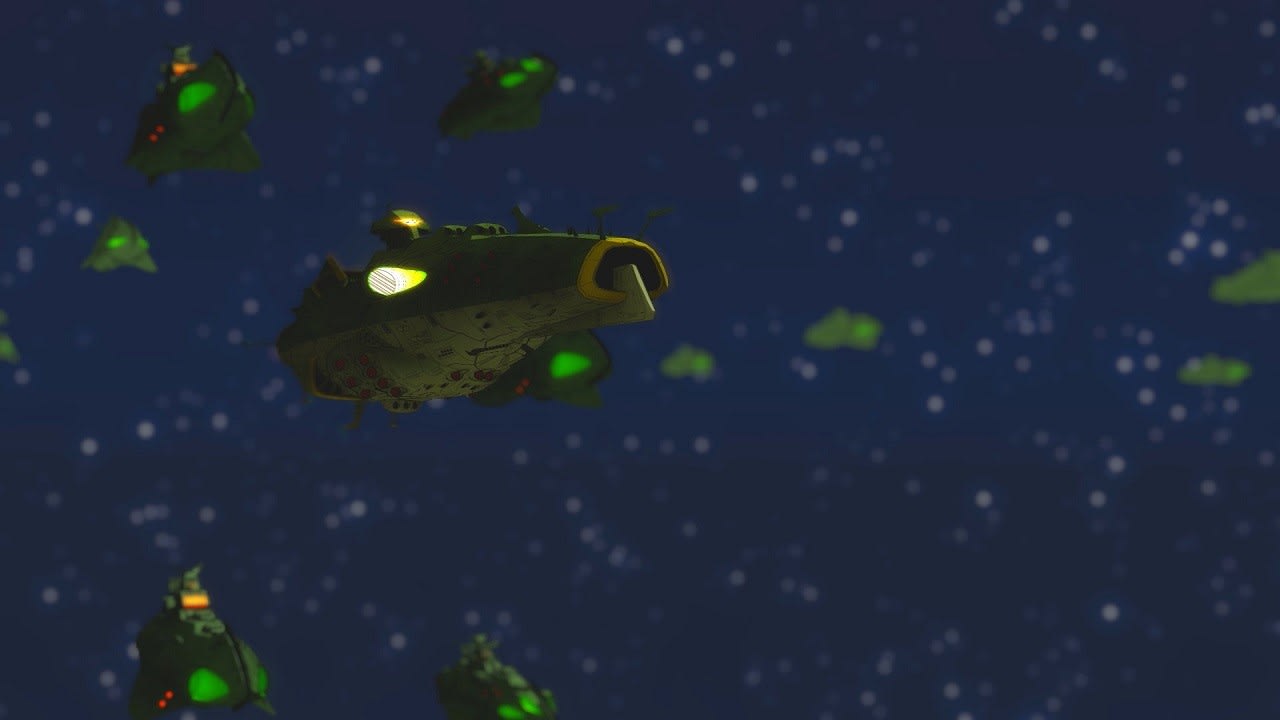

次元震に伴う重力異常――後の時代であれば“ワープアウト反応”と呼ばれたであろう現象が捉えられた次の瞬間、空間に無数の眩い閃光が走り、その中からダークグリーンの獰猛なシルエットを有する艦艇群が次々に出現してきた。その数は瞬く間にシュルツ艦隊の倍にも達し、百隻を超える。

銀河方面軍直轄艦隊――第二四重空間機甲旅団。

祖国から遠く隔たった辺境故、常に戦力不足に悩む銀河方面軍においては唯一の例外であり、虎の子の予備戦力であった。

旅団とは言え、その実態は著しく強化された増強旅団であり、編成に新鋭のハイゼラード級航宙戦艦とメルトリア級航宙巡洋戦艦をそれぞれ一個戦隊含むなど、シュルツ大佐の通常編成旅団と比べれば、その戦闘実力は数倍に達するとまで評される精鋭艦隊だった(それ故、指揮官も大佐よりも上位の准将が配されている)。

そんな強力極まりない戦力が突如として至近に出現し、国連宇宙海軍は完全に虚を突かれた。

これまでのガミラス軍の活動解析によって、彼らが何らかの超光速星系間航行(ワープ航法)を行っていることは認識されていたが、それはあくまで外宇宙に限っての事であり、物理的障害物や重力干渉物の多い星系内ではそれは不可能と考えられていた。事実、開戦から二年が経過した現在に至るまで、ガミラス艦隊は太陽系内でワープ航法(ゲシュタム・ジャンプ)を一度として実施しておらず、その推測は確実と考えられていた。

だが、最早確定事項とすら考えられていた推測は部分的には正しかったものの、全てを正確に言い当てている訳ではなかった。

星系内での精密なワープ航法を困難にしていた重力干渉物については、冥王星基地の稼働後、徹底した定点センシングによって太陽系内の重力分布地図(惑星や衛星、小惑星などの重力分布とその影響を示した地図)が完成。更に、冥王星基地から精度の高い航法管制を受けることで、この時期には既にピンポイントの星系内ワープすら可能となっていた。

だが、シュルツ大佐は麾下の艦隊に対し、本作戦の開始まで星系内でのゲシュタム・ジャンプの実施を厳禁し、地球に対する欺瞞を徹底、その奇襲効果が最大となる局面で初めて星系内ジャンプを大規模に敢行したのである。

結果は絶大だった。

当時の地球人類には検知不可能な外宇宙からのワープによって突如出現した敵の大増援に対し、地球艦隊は混乱するばかりで、陣形変更すら満足に行うことができなかった。天王星と冥王星をめぐる戦いで、経験豊富な指揮官多数を喪ったことが、咄嗟の場面での脆さとなって表出した形だった。

『来援ヲ謝ス。我、貴隊トノ協同攻撃ヲ希望ス。“がーれ・どめる”』

『了解。我等共ニ第六空間機甲師団ノ誉レヲ示サン。“がーれ・どめる”』

勿論その隙を見逃すシュルツ大佐ではなく、増援部隊指揮官(旅団長)に対する来援の礼もそこそこに、敵至近に接近しての協同攻撃を要請、増援部隊指揮官も即座にこれを快諾した。

第二四重空間機甲旅団は、数年前に方面軍唯一の機動戦略予備として鳴り物入りで天の川銀河に派遣されたものの、方面軍司令長官の無定見と保身感情故の温存方針により、これまで一度として前線に投入さることはなかった。その結果、旅団はガトランティス帝国の蠢動によって機甲戦力が不足した小マゼラン方面軍へ配置転換されることが既に内定しており、数ヶ月後には具体化する筈であった。

シュルツ大佐にとって何よりも幸運であったのが、件の旅団長がドメル中将の第六空間機甲師団で轡を並べた“戦友”であったことだ。旅団長自身は青い肌を持つ一等ガミラス人であったが、何事も実力主義の“ドメル軍団”で長く過ごした者は、肌の色に対する差別や偏見が大きく緩和されるのが常だった(さすがに皆無とまではいかなかったが)。

そして、シュルツ大佐の能力はドメル中将が御墨付を与えるほどのものであったから、師団の他の指揮官の中にも大佐に高い評価を与えていた者は多数おり、その一人が第二四重空間機甲旅団長だったのである。

天の川銀河において久しぶりの再会を果たしたシュルツ大佐と旅団長は一計を案じ、旅団長から方面軍司令官であるゲール少将に以下の上申を行った。

曰く――我らはまもなく、小マゼランへと転進しますが、銀河方面軍では一度としてまともな槍働きを仰せつかっておりませぬ。これではディッツ提督は勿論、我が隊の方面軍配備にひとかたならぬ尽力を賜った“ゼーリック閣下”への面目も立ちませぬな――と。

二人の狙い通り、最後の一言の効果は劇的だった。

直後から少将は旅団が投入可能な戦場を慌ただしく検討し始め、そこに“偶然”太陽系からの増援要請がもたらされたことで、重機甲旅団の太陽系投入は半ば即断で決定された(大規模決戦時に方面軍から増援を得ることそのものは、開戦後間もなく取り決められていた)。

当初、ゲール少将は重機甲旅団に自ら乗り込んで陣頭指揮を執ろうとしたが、『指揮官たるもの、後方で泰然と戦勝の報のみをお待ち下さい』と旅団長から丁重に謝絶されては引き下がらざるを得なかった。階級こそ下位であったものの、国防軍主流派、トップエリートにして貴族階級出身者でもある精鋭旅団の長にそう言われては、さすがのゲール少将も無理強いはできなかったのである。

もっとも、後に旅団長はシュルツ大佐にこう語っている――あんな粗雑な男を俺の“ヴァイヘルム”に乗せるなんて御免だね――と。

海戦前、シュルツ大佐は火星に集結した地球軍主力を自らの七五七旅団単独で撃破できた場合、その直後に第二四重機甲旅団を地球本土攻撃に投入するつもりだった。機動戦力の大半を火星圏に集めた地球軍にこれを阻止する術はなく、堅固に防御された地球本土の基地や施設に対する攻撃も、重機甲旅団の打撃力があれば、十分な効果が期待できると踏んでいたのである。

その点、大戦略的には重機甲旅団を火星での戦闘に投入するのは避けたいところであったが、地球軍に対する認識を改めたシュルツ大佐は、その温存策を思い切りよく捨て去った。そして、拠点攻撃よりも対艦戦闘こそが自らの本分と自負する重機甲旅団にとっても、戦略の変更は望むところだった。

シュルツ大佐の決断により、地球艦隊はこれでに数倍する規模と密度の攻撃に曝されることになった。

豊富な実戦経験と優良装備、高い士気すら有していながらも過去数年間、後方に温存されるばかりだった重機甲旅団の戦意は非常に高く、指揮官はもちろん、各艦の積極性まで際立っていた。彼らにとっては、“出稼ぎ先”で戦功を稼ぐ最後のチャンスであると同時に、過去数年間のフラストレーションの解消という二重の意味が込められた猛撃であり、その矢面に立たされた地球艦隊にとっては災難以外の何物でもなかった。

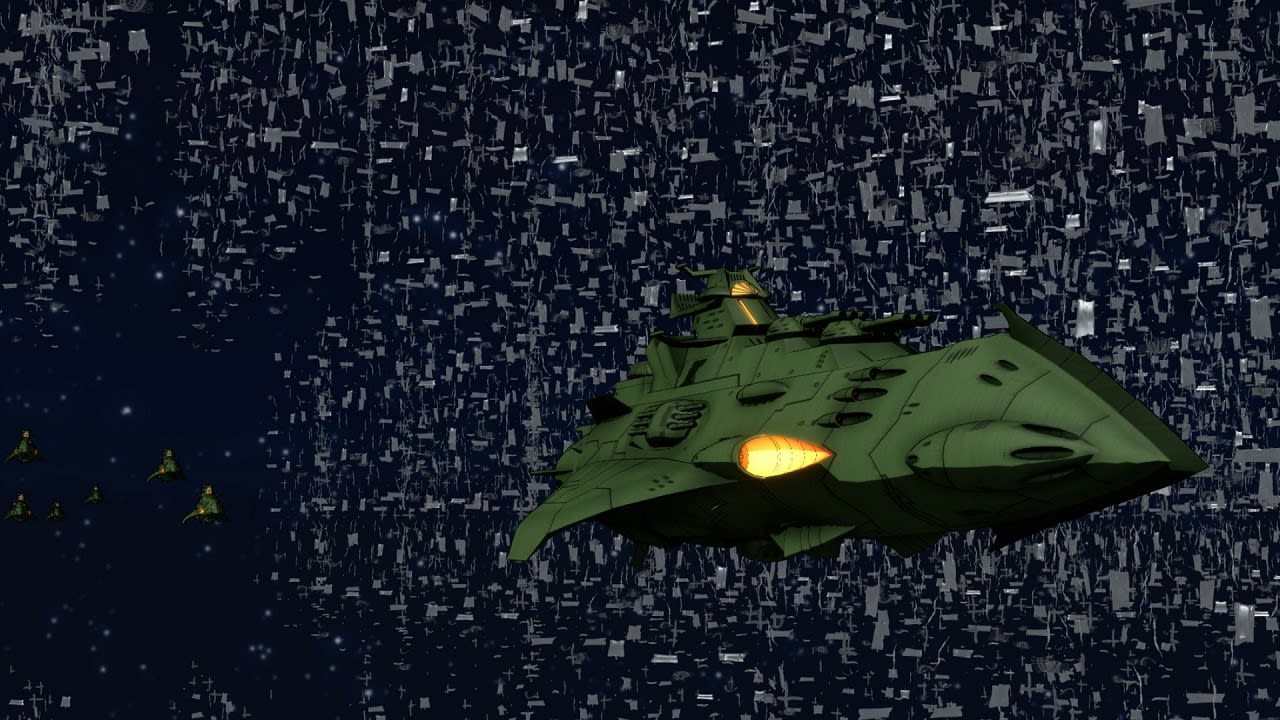

ここまで、地球艦隊の戦力倍増要素として効果的に用いられたデブリ群や懸命な擾乱剤散布も、ハイゼラード級とメルトリア級の高い貫徹力を誇る陽電子カノン砲までは食い止められず、地球艦隊に損害が続出。そして、接近して放たれる百五十隻ものガミラス艦艇の集中砲火は、密度の点でも海戦序盤とは比較にならなかった。仮泊地にしていたデブリごと撃破される駆逐艦も相次ぎ、堪らずデブリから飛び出した艦も濃密な十字砲火によって悉く殲滅された。

重機甲旅団の増援により、戦闘開始当初は十倍近くもあった彼我の艦数比は既に三倍以下にまで接近し、個艦性能の圧倒的格差を加味すれば、最早両軍の優位は完全に逆転していた。

そして、火力と物量という力技によって崩された戦場の均衡をもう一度覆す力は地球艦隊にはなく、劣勢から敗勢、そして決定的な敗北へと転がり落ちていくことになる。

陽電子砲による執拗な砲撃によって地球艦隊の抵抗力が低下したところで、勝敗を決するべくガミラス艦隊が動いた。

残存する宇宙魚雷の全てを、既に見る影もなく密度が低下したデブリ群に撃ち込んで大穴を穿ち、そこから楔(くさび)となる突撃隊を突入させたのである。

突撃隊は突破戦闘能力に優れるメルトリア級の戦隊を先頭に、デブリとの衝突で落伍する艦すら無視して地球艦隊の隊列に殴りこんでいった。地球艦隊も艦列と砲火を更に密にして懸命に反撃し、航空隊の決死の近接対艦攻撃も加わって多数のガミラス艦を撃破した――しかしそれが国連宇宙海軍の限界でもあった。

阻止砲火を蹴散らして強引に地球艦隊の艦列に割り込んだガミラス艦隊は、その強力な砲火力で次々に地球艦艇を血祭りに上げていった。突撃の過程で撃破された艦を除く三十隻あまりの突撃隊は僅か一航過で百隻近い地球艦艇を屠り、その艦列をズタズタに引き裂いた。

これまで地球艦隊を守護してくれていたビームバリアも宇宙魚雷の集中投射によって今や完全に魔力を失い、遮るものが無くなったガミラス艦隊の砲撃は地球艦艇をまるで射的の的(まと)のように次々に吹き飛ばす。突撃隊を除いても未だ百隻以上を有するガミラス艦隊の砲撃密度は苛烈であり、地球艦隊はガミラス艦隊に接近することすら許されず、撃たれるがまま次々に撃破されていった。

――勝敗は決した。

だが、敗北が明らかになった後も、地球艦隊は背後に火星を置いた背水の陣故、撤退すらままならなかった。そしてガミラス軍もまた、半包囲態勢を維持しつつ攻撃を続行、最後まで抵抗を続ける国連宇宙海軍の艨艟たちは一隻、また一隻と、火星沖に無残な屍を晒すことになる。

ガミラス軍の執拗なまでの攻撃は艦艇のみならずグラディウス・ステーションや軌道上の衛星群、火星表面の軍事・産業拠点にまで及び、徹底した砲爆撃を浴びたそれらも次々に沈黙していった。

第二次内惑星戦争以降、縮小と放棄が続いていた火星圏の人類拠点はここにとどめを刺され、完全に失われたのである。

――『幕間』へつづく――

・・・・・・別名『シュルツ戦記』www

あまりに有名な『第二次火星沖海戦』と比べ、この『第一次火星沖海戦』は設定らしい設定も殆ど見たことがなく、基本的な設定(国連宇宙海軍は物量をもってガミラス軍を押し返そうとしたものの、逆に大打撃を蒙り、惨敗を喫してしまう)は書籍『ヤマト メカニクス2199』を参考にさせていただきました。

ただそれだけでは、単に大戦力に慢心してガミラスにこてんぱんにされたというイメージしか抱けなかったので、そこは自分なりのエッセンスを加えました。

『序章』での土方さん率いる日本艦隊の奮戦もそうですが、きっとヤマトやショックカノンを搭載後のキリシマ以外にも、知略と戦技を尽くして(犠牲を払いながら)ガミラス艦をやっつけた地球艦もあったと思うんですよね。

本作には、以前から持っていたそうした気持ちも取り入れてみました。

その代表例たる“ヒビキ”ですが、もちろんその登場(客演)には、EF12さんから御許可をいただいております(^o^)

そしてこのヒビキの活躍は、次話『第二次火星沖海戦』における地球艦隊の作戦展開に欠かすことのできない要素にもなっていきます。

実際、FGTさんから第二次火星沖海戦のお題をいただいておきながら、開戦時にまで遡ってガッツリと書き始めてしまったのは、戦略・戦術の両面から第二次火星沖の環境を整える為だったと言っても過言ではありません。

公式設定での第二次火星沖海戦の展開――他の地球艦を囮にガミラス艦隊を誘引、デブリを隠れ蓑にキリシマ等のショックカノン搭載艦が狙い撃った――は、真面目に考えれば考える程、容易には成立しないからです。

また、シュルツ大佐が開戦時から地球攻略の指揮を執っていた場合、第二次火星沖でガミラスがあまりに大きな敗北を喫してしまうと、大佐が解任されてしまう恐れがあるのも無視できない要素です。

そうした点も含め、できるだけ自分なりに納得できる展開を組み上げました。

あと、本作『第一次火星沖海戦』には宇宙戦艦ヤマト2199や2202のキーパーソンである沖田さんも土方さんも登場しません。

沖田さんは開戦時に負った戦傷の療養中、土方さんは士官学校長へ転出した直後ということで、今回は両名共にお休みですw

しかし、お二人とも次の『幕間』と『第二次火星沖海戦』にはばっちり登場されますのでお楽しみに。

昨日、FGTさんがMMD杯に出品された動画を私も早々に拝見しましたが、構図といいエフェクトといい、BGMやSEの充て方といい、私の拙い文章を恐ろしいほどのクオリティーで具現化いただいています(^o^)

本当、FGTさんはヤマト世界でのフネの動かし方と見せ方をよくご存じですよね。

自分の文章を映像にしていただくのはこれで二度目ですが、その感動たるや本当に半端ないですwww

では、また次回『幕間』でお会いしましょう♪