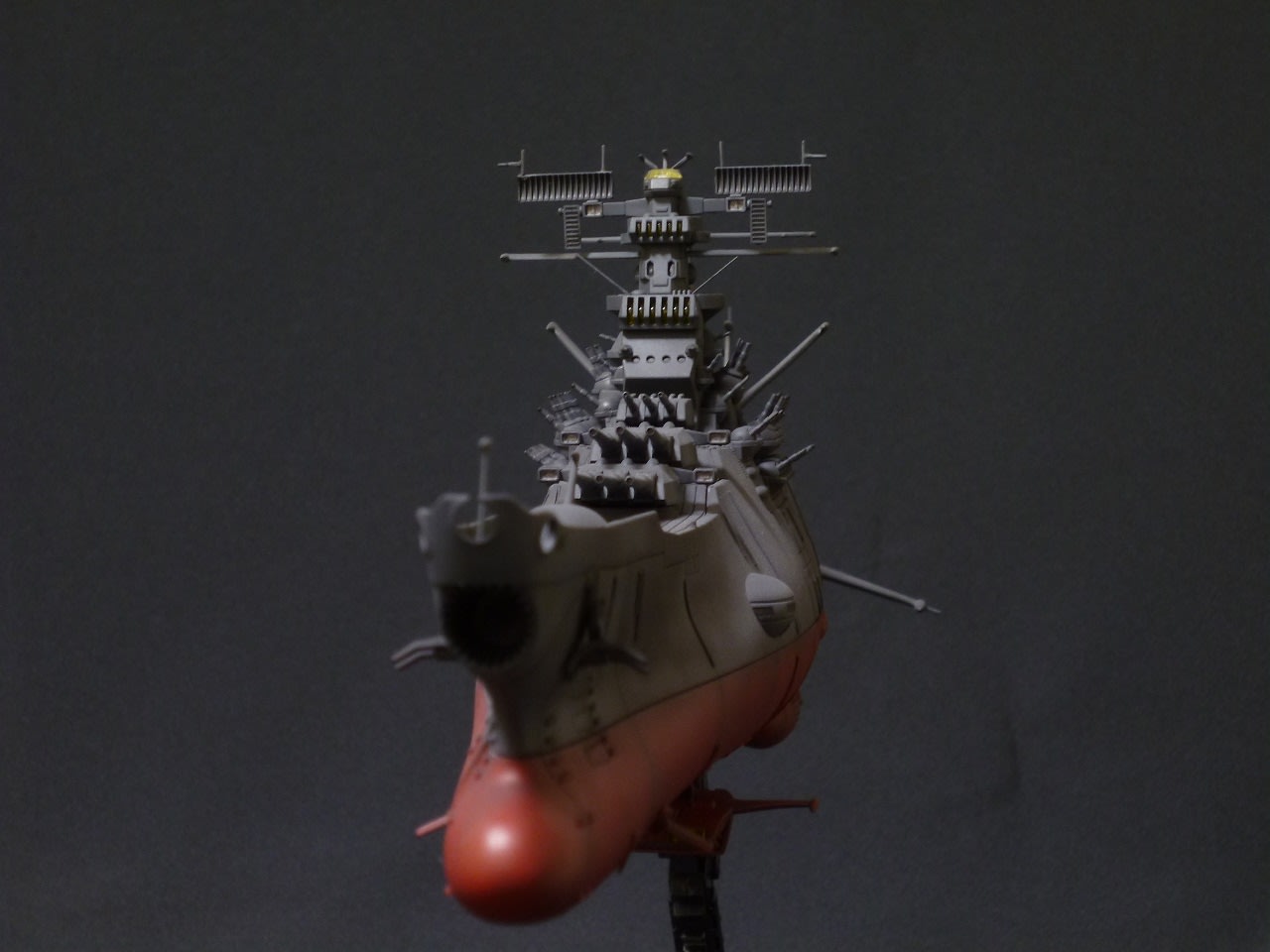

以前から気になっていた肝心の主役さん(宇宙戦艦ヤマト/ヤマト級宇宙戦艦)の妄想を、この度改訂しましたw

このブログを始めた時に書いた最も古い妄想で、最近のものに比べると、内容が乏しかったり、理解や解釈がおかしかったり、より新しい妄想との矛盾などが気になってはいたのですよ。

そのモヤモヤが先日の『護衛戦艦』妄想を書いたことで頂点に達しまして、今回の改訂に至った次第です。

具体的には、『アンドロメダ』『護衛艦』『パト艦』『護衛戦艦(アリゾナ・POW)』と妄想を続けてきた中で新たに思いついたネタの加筆や、明らかな勘違い、矛盾の修正・訂正などをできるだけ行っています。

また、従来三つに分かれていた記事を二つに分け直しました。従来の①②が統合されて『新①』に、従来の③が『新②』になった感じですね。

個人的には、第一から第三世代と勝手に命名している各時代(各作品)の波動エンジンの説明が多少すっきりできたこと(技術的妥当性はともかくw)、改定前はサラリと流していたガトランティス戦役前の第一次改装をしっかり書き直せたことに満足しています。

あ、それと非常に重要(?)なことは、今回の改定版も含めてこのブログの設定妄想は、現在リアルタイムで進行中の『宇宙戦艦ヤマト2199』の世界観や設定に則ったものではありません。

あくまで二十世紀に公開された旧作世界に基づくものですので、念のためw

ではでは、宜しければ改定版を以下リンクからでもお楽しみください。

1/700ヤマト級宇宙戦艦①

1/700ヤマト級宇宙戦艦②

以下、私事ですが、長かった入院生活も、当初の予定より前倒しできることになり、来週火曜日までとなりました(本日、治療経過が良好である旨、先生からお話がありました)。

御心配下さった皆様、本当にありがとうございますm(__)m

しっかし、この一ヶ月ほどの入院生活の中で、普段の何か月分の文章を書いたんだろう?w 楽に半年分くらいは書いているよーな・・・・・・(ヲ)

で、実はもう一本、完成直前の妄想がありまして、『続・地球防衛艦隊2199』とでも名付けるつもりです。

ヤマト発進後から帰還(太陽系外縁会戦)までの間の地球防衛艦隊の苦闘を、いつもよりも戦術局面にまで踏み込んで描きたいなぁ~~~とか(^_^)

ま、小説的センスは皆無なので、相変わらずの味気ない説明文章で、ですが(^_^;)

ただ、先日EF12さんからも有難く御了解いただけましたので、“あんな方”や“こんな方”もチラッと(?)登場されるかもしれません、てか、していただきますw

いやー、やっぱり燃えるんですよ。魅力的な登場人物って、チラッと描かしてもらえるだけで、むちゃくちゃテンションが上がります。

ささ、退院までに頑張って書こーーーっとw