2013/11/03 大阪市内の『真田幸村の史跡めぐり』に行ってきました

[ハイキングコース] JR鶴橋駅・・・三光神社・・・心眼寺・・・円珠庵・・・高津宮・・・生国魂神社・・・七坂めぐり・・・安居神社・・・四天王寺・・・JR天王寺駅

▼三光神社[大阪城の出丸・真田丸跡]▼真田幸村像(三光神社境内)

▼真田の抜け穴跡(三光神社境内)

大阪城と地下道でつながっていると伝えられる「真田の抜け穴」の跡。

▼心眼寺 (真田幸村 出丸城跡)

真田幸村とその子大助の供養の為に真田家の祖先滋野氏が江戸時代に建てた寺で、門扉には真田家の家紋である六文銭が飾られている。

▼円珠庵 [鎌八幡]

境内には鎌八幡と呼ばれる霊木があり、大坂冬の陣の時、真田幸村が必勝を祈願して榎の木に鎌を討ちつけて必勝を祈願し、勝戦をあげたと伝えられる。

▼高津宮

①真言坂

▼生国魂神社

神武東征の時、難波津に上陸した神武天皇が、国土の神である生島神・足島神を現在の大阪城付近に祀ったのに始まる神社。天正11年(1583年)、豊臣秀吉が、大坂城を築城する際に現在地に社地を寄進して社殿を造営し、天正13年(1585年)に遷座した。元和元年(1615年)の大阪夏の陣で炎上し、徳川秀忠が再建した。

②源聖寺坂

③口縄坂

④愛染坂

⑤清水坂

⑥天神坂

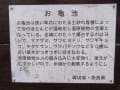

▼安居神社

境内には、真田幸村が大阪夏の陣で戦死した地と伝えられ、石碑が建てられています。

▼真田幸村戦死跡の碑(安居神社境内)

⑦逢 坂

▼四天王寺 ▼阿倍野ハルカス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆真田幸村(信繁) (1567年~1615年)

真田昌幸の次男。本来の名は、真田信繁。天正14年(1586年)豊臣秀吉の臣となり、文禄3年(1586年)豊臣信繁(のぶしげ)の名で従5位下佐衛門佐(さえもんのすけ)に就任した。軍事的才能に優れ、特に大阪冬の陣・夏の陣で奮戦し、徳川方を悩ませた。秀吉の人質時代には、秀吉の奉行大谷吉継の娘を娶り、関ヶ原の戦いで西軍につく一因となった。

【真田幸村の足跡】

①1585年、上杉景勝の人質として海津城へ、後に春日城へ赴く。

②1586年、豊臣秀吉の人質として大阪城へ赴く。

③1599年、徳川家康に属し京都に赴く。

④1600年、上杉攻略のため徳川家康に従い関東に向かうも途中で離脱。

⑤1600年、石田三成の密書を受け取り父、真田昌幸とともに兄・真田信之と別れ豊臣方(西軍)へつく(犬伏の別れ)。

⑦1600年、上田城に戻り、2,000騎で籠城。徳川秀忠軍38,000騎と戦い退ける(第二次上田合戦)。

⑧1600年、関ヶ原の戦で、西軍が敗れたため(西軍についたため)父・昌幸とともに高野山へ流される。

⑨1614年、子・真田大助とともに大阪城へ入る。大阪冬の陣では、大阪城の出丸・真田丸で奮戦する。

⑩1615年、大坂夏の陣にては、真田隊3,000騎全員鎧・甲冑を赤装束に統一し、死を覚悟して徳川家康めがけて突撃し戦死。