5月17日(日)行われた「大阪都構想」の賛否を問う住民投票は、

反対多数で、 「大阪都構想」は実現せず !!

今の大阪市がそのまま存続します。

■□■総統閣下が「都構想の失敗」でお怒りのようです。■□■

https://www.youtube.com/watch?v=BaWRlz5J8Oc [you tube]

5月17日(日)行われた「大阪都構想」の賛否を問う住民投票は、

反対多数で、 「大阪都構想」は実現せず !!

今の大阪市がそのまま存続します。

■□■総統閣下が「都構想の失敗」でお怒りのようです。■□■

https://www.youtube.com/watch?v=BaWRlz5J8Oc [you tube]

横山城は、 小谷城のある小谷山とは、姉川を挟んで対峙している。南北に横たわる丘陵上に築かれた山城で、標高312mの頂上から三方にのびる尾根上にY字形に築かれました。京極氏の支城であった横山城は、永正14年(1517年)に浅井亮政に攻められ浅井氏の城になり、小谷城の支城として永禄4年(1561年)浅井長政により改築された。元亀元年(1570年),横山城を攻略しょうとした織田軍と救援しょうとした浅井・朝倉連合軍が姉川で戦い(姉川の戦)、この戦で織田軍が勝利し、時の城主三田村氏を降伏させ、横山城を手中にし、木下藤吉郎を城代として入れた。横山城は、天正元年(1573年)9月に浅井氏が滅亡するまで、北近江攻略の基地として、織田軍団の重要な拠点となっていた。木下藤吉郎は、約3年間この城を本拠とし、のちの賤ヶ岳合戦で豊臣秀吉が使用したあと、廃城となった。

[所在地:滋賀県長浜市堀部町・滋賀県米原市朝日町]

<アクセス>JR・東海道線・近江長岡駅下車徒歩約2時間。

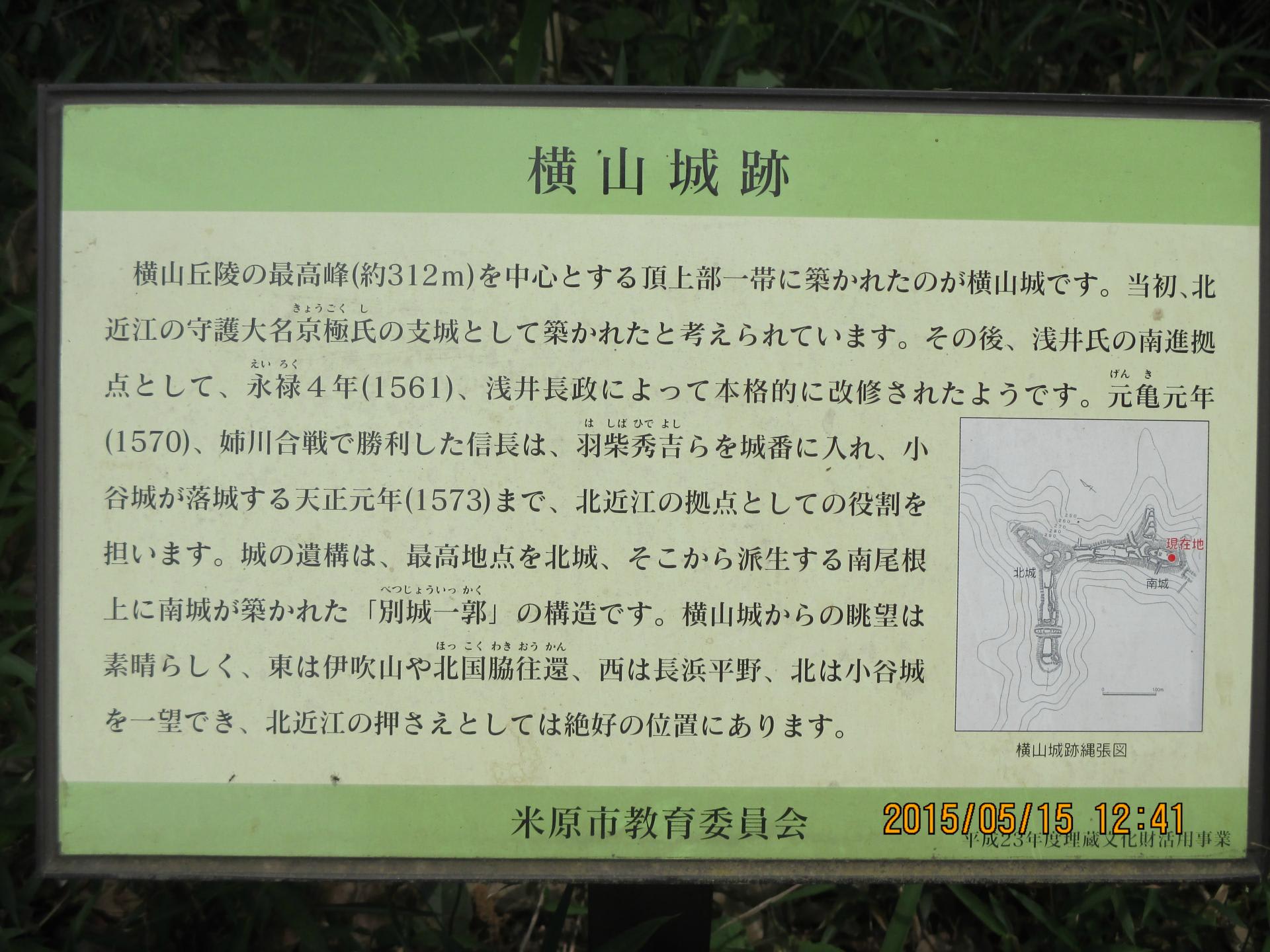

▼横山城の概要

▼横山城の縄張り

▼横山城(南城址) ▼井戸

▼横山城(北城址)

▼北城址からの東方の眺め

▼北城址からの西方の眺め

2015/05/15 訪城

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

姉川の戦 元亀元年(1570年)

元亀元年(1570年)2月、織田信長軍が越前の朝倉攻めの最中に、浅井氏が突然朝倉氏側に立って挙兵。朝倉攻めの織田信長軍が、京へ、脱出。6月浅井攻め。織田信長軍(23,000騎),徳川家康軍(5,000騎)が姉川で浅井長政軍(5,000騎),朝倉義景軍(8,000騎)と激突。援軍の徳川家康軍の奮闘で織田信長方の勝利。

小谷城の戦 天正元年(1573年)

天正元年(1573年)8月、織田信長軍、越前の朝倉氏攻めの再開と浅井氏の小谷城攻めを開始。織田信長軍、一乗谷の戦で大勝した後、小谷城を猛攻し朝倉氏、浅井氏両家が滅亡。お市の方とお市の娘3人が浅井氏から織田信長に帰される。

2015/05/15 滋賀県米原市の『秀吉・三成出逢いの観音寺から横山城址ヘ』ハイキングに行ってきました。

<ハイキングコース>JR東海道線・近江長岡駅・・・西山八幡宮・・・三島池・・・観音寺・・・横山城(南城址)・・・横山城(北城址)・・・石田屋敷跡(石田会館)・・・石田バス停⇒⇒⇒(湖国バス)⇒⇒⇒JR北陸線・長浜駅

▼JR近江長岡駅

▼八幡神社 ▼杉並木(天然記念物)

▼三島神社 ▼三島池

▼観音寺の概要

▼石田三成・水汲みの井戸 ▼観音寺・惣門(重要文化財)

▼観音寺本堂(重要文化財) ▼鐘楼(重要文化財)

▼横山城の概要

▼南城址 ▼井戸

▼北城址・・・標高312m

▼横山城(北城址)からの眺め

▼日吉神社 ▼石田屋敷跡(石田会館)

▼石田屋敷跡 ▼石田家の墓が確認された場所

▼石田三成公一族及家臣の供養塔

長浜市石田町は、慶長5年(1600年)の天下分け目の関ヶ原合戦で西軍の大将として大儀に殉じた非運の石田三成公の出生地です。石田三成公は、永禄3年(1560年)石田町の村長(むらおさ)石田正継公の二男として生まれた。石田家は京極家に仕えた郷士(土豪)である。

2015/05/03 近鉄大阪線・河内国分駅から近鉄南大阪線・藤井寺駅までの『大阪夏の陣(小松山・道明寺合戦)跡』を散策してきました。

<散策コース>近鉄大阪線・河内国分駅下車・・・片山神社・・・奥田三郎右衛門墓・・・大阪夏の陣小松山古戦場跡碑・・・大阪の陣供養塔・・・後藤又兵衛基次の碑・・・玉手橋・・・碓井八坂神社・・・誉田八幡宮(誉田林古戦場址)・・・薄田隼人正兼相墓・・・道明寺・・・道明寺天満宮・・・近鉄南大阪線・道明寺駅

▼近鉄・河内国分駅 ▼徳川軍の精鋭部隊

▼片山廃寺塔跡之概要

▼片山廃寺の塔の基壇 ▼片山神社

徳川軍の奥田三郎右衛門は、小松山に陣取った豊臣軍の後藤又兵衛隊に真っ先に攻め上がってきて、戦死した。

▼奥田三郎右衛門の墓

▼大阪夏の陣・小松山古戦場跡碑

①小松山の戦い・・・慶長20年(1615年)5月6日の未明に豊臣軍の先陣、後藤又兵衛基次隊が河内国分に集結する徳川軍の大軍をめがけて突入し、奮戦して後藤又兵衛基次は討ち死にした。

▼玉手山七号古墳

▼大阪夏の陣古戦場の概要

▼大阪夏の陣徳川・豊臣両軍の戦死者の供養塔▼後藤又兵衛基次の碑

玉手橋は、柏原市と藤井寺市の境にある石川に架かる歩道橋で、長さ151mの吊り橋です。平成13年(2001年)には、吊り橋として全国で初めて国の登録有形文化財に指定されました。

▼玉手橋(国の有形文化財)

▼豊臣軍の鉄砲隊 ▼豊臣軍の精鋭の真田幸村隊

▼碓井八坂神社と井徳院址の概要

▼碓井八坂神社 ▼碓氷八坂神社のイチヨウの木

▼燈籠 ▼誉田八幡宮

▼誉田八幡宮の概要

②道明寺の戦い・・・慶長20年(1615年)5月6日、石川を渡って進む徳川軍に、豊臣軍二番手の薄田隼人兼相(すすきだはやとのかみかねすけ)隊が立ち向かい薄田隼人兼相は討ち死にした。

③誉田の戦い・・・慶長20年(1615年)5月6日、徳川軍の伊達正宗が勢いをそのままに、応神天皇陵の南から西へ回り込もうとしたところを豊臣軍三番手の真田幸村隊が応戦した。

①と②と③の三つ戦いは、『道明寺合戦』と総称されます。

▼薄田隼人正兼相の墓

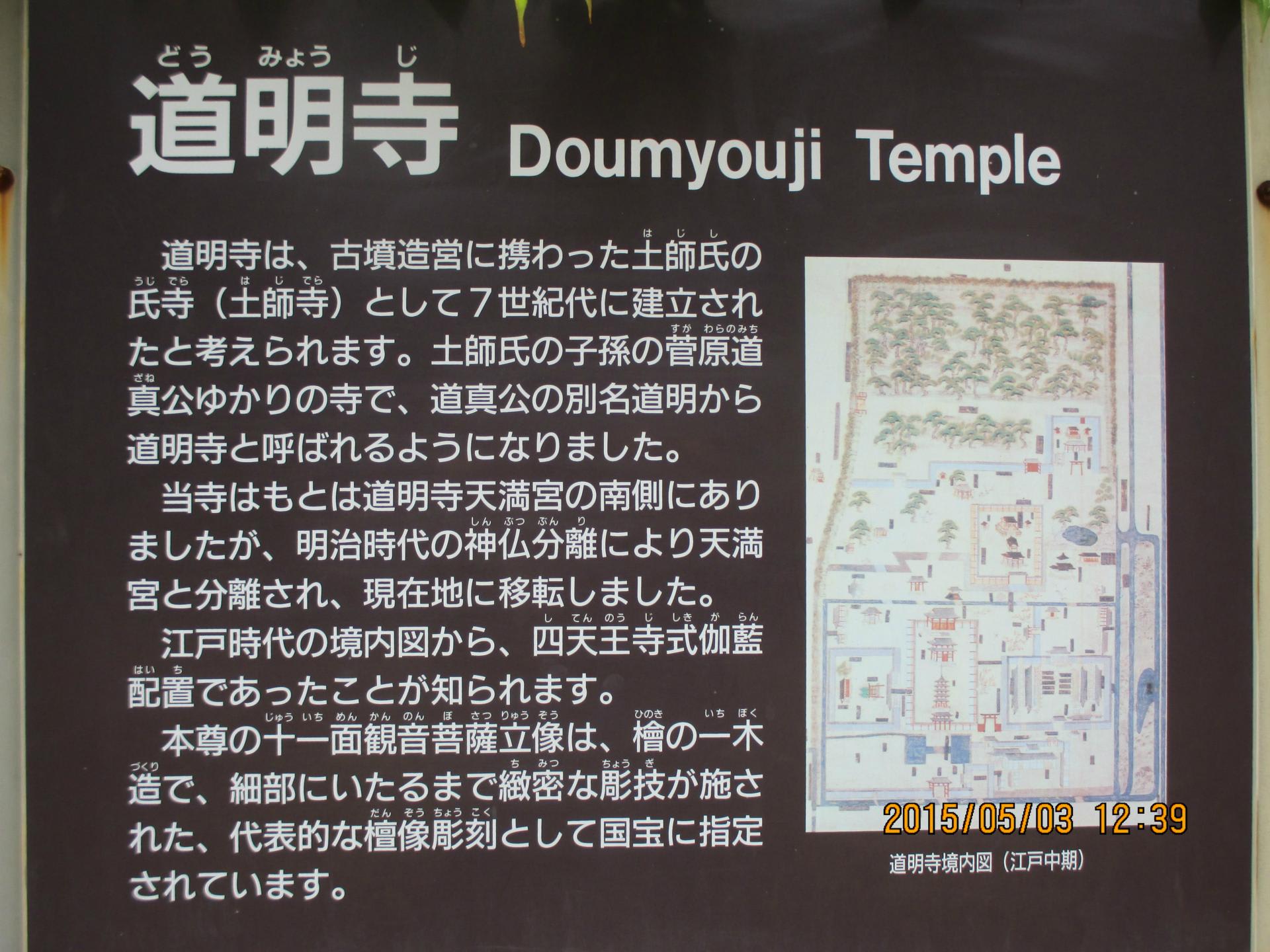

▼道明寺の概要

▼道明寺

▼道明寺天満宮

菅原道真・天穂日命・覚寿尼をまつる由緒ある神社。菅原道真を輩出した菅原氏は土師氏(はじうじ)の一支で、天穂日命は古墳造営を担った土師氏の祖神です。菅原道真公の伯母である覚寿尼は土師寺の尼僧で、土師寺には社殿と仏殿が並んでいましたが、明治維新の廃仏毀釈命で離され、今では道明寺天満宮と道明寺が東高野街道を隔てて並んでいます。

▼道明寺天満宮 ▼大阪夏の陣道明寺合戦記念碑

(近鉄・道明寺駅前)

御室御所(仁和寺)は、平安時代、第58代光孝天皇が西山御願寺として着工されたのに始まります。仁和4年(888年)宇多天皇が先帝の遺志を継がれ、仁和寺を完成されました。宇多天皇は退位後、出家して仁和寺を住房とされ、真言密教の修行に励まれました。以来、明治維新まで皇子皇孫が仁和寺の門跡となられ、仁和寺は御室御所とも呼ばれました。現在、仁和寺は真言宗御室派の総本山であり、平成6年に国連の世界遺産に登録されました。

[所在地:京都市右京区御室大内33]

<アクセス>JR京都駅又は円町駅から市バス26系統、JRバス高雄・嵐山行でバス停「御室仁和寺」下車すぐ。

▼仁和寺の概要

▼仁和寺の略図

▼仁和寺御所址の碑 ▼仁王門(重要文化財)

▼本坊表門(重要文化財) ▼大玄関

▼勅使門 ▼白書院

▼シン殿の概要

▼シン殿より南庭をのぞむ ▼シン殿

▼シン殿

▼シン殿

▼シン殿より北庭をのぞむ ▼中門(重要文化財)

▼金堂(国宝) ▼五重塔(重要文化財)

2015/04/30 訪問

2015/04/29 (水・祝) 奈良県生駒郡平群町の『平群町の歴史散策』に行ってきました。

<ハイキングコース>近鉄生駒線・平群駅下車・・・藤田住宅・・・白山神社弥ろく堂・・・長屋王墓・・・宮山塚古墳・・・椿井井戸・・・近鉄生駒線・竜田川駅

▼ツポリ山古墳の概要

▼ツポリ山古墳

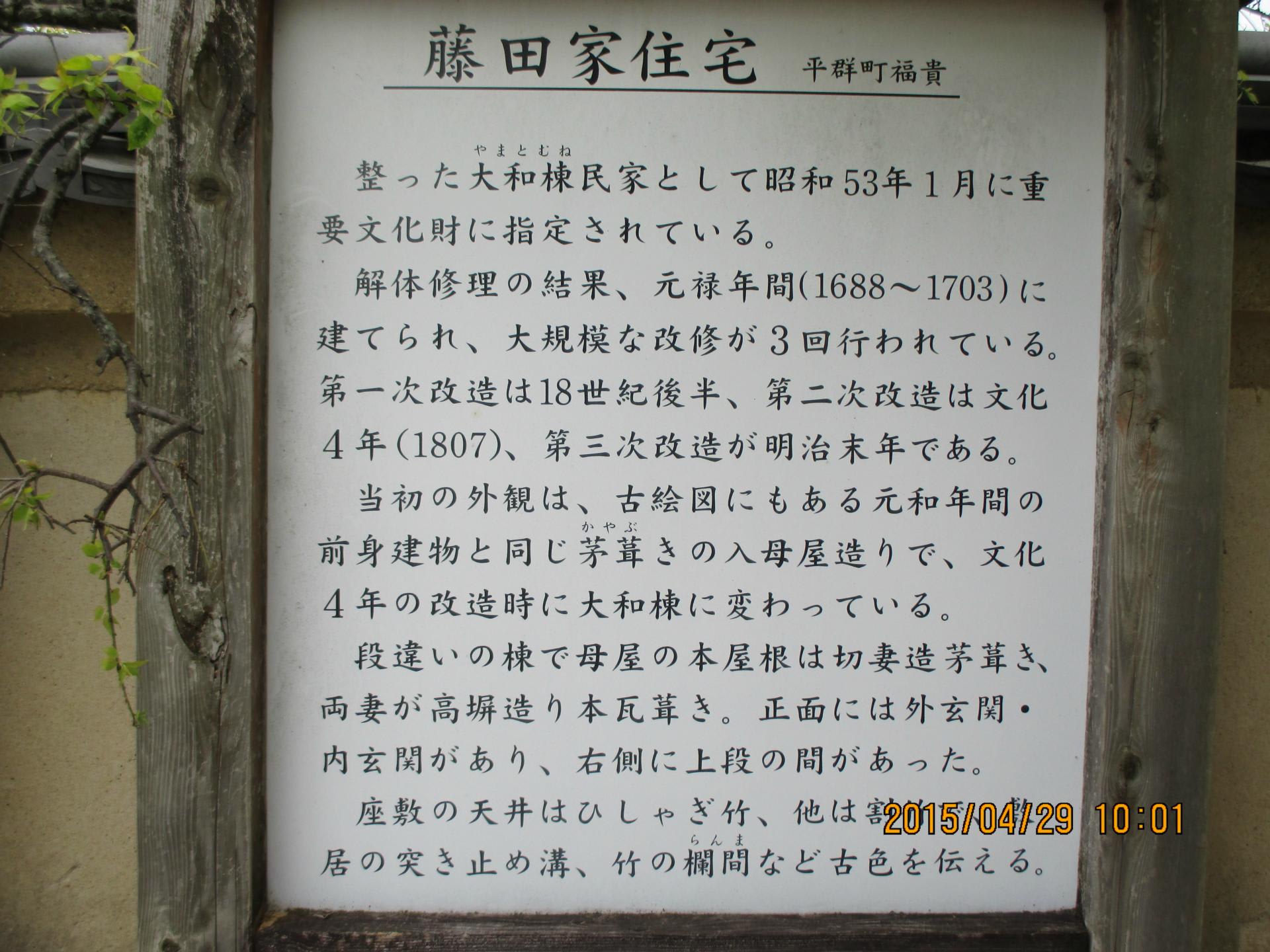

▼藤田家住宅の概要

▼藤田家住宅

▼藤田家住宅(重要文化財)

昭和53年に国の重要文化財に指定されています。江戸時代の大庄屋の大和棟の形式を持つ大規模住宅。

▼藤田家住宅平面図

▼白山神社の概要

▼白山神社

白山神社は本来福貴寺の鎮守社。明治維新の廃仏毀釈命で現在は福貴寺も普門院も姿を消したが、境内には弥ろく堂、周辺には僧坊跡が残っている。

▼白山神社弥ろく堂

▼吉備内親王墓

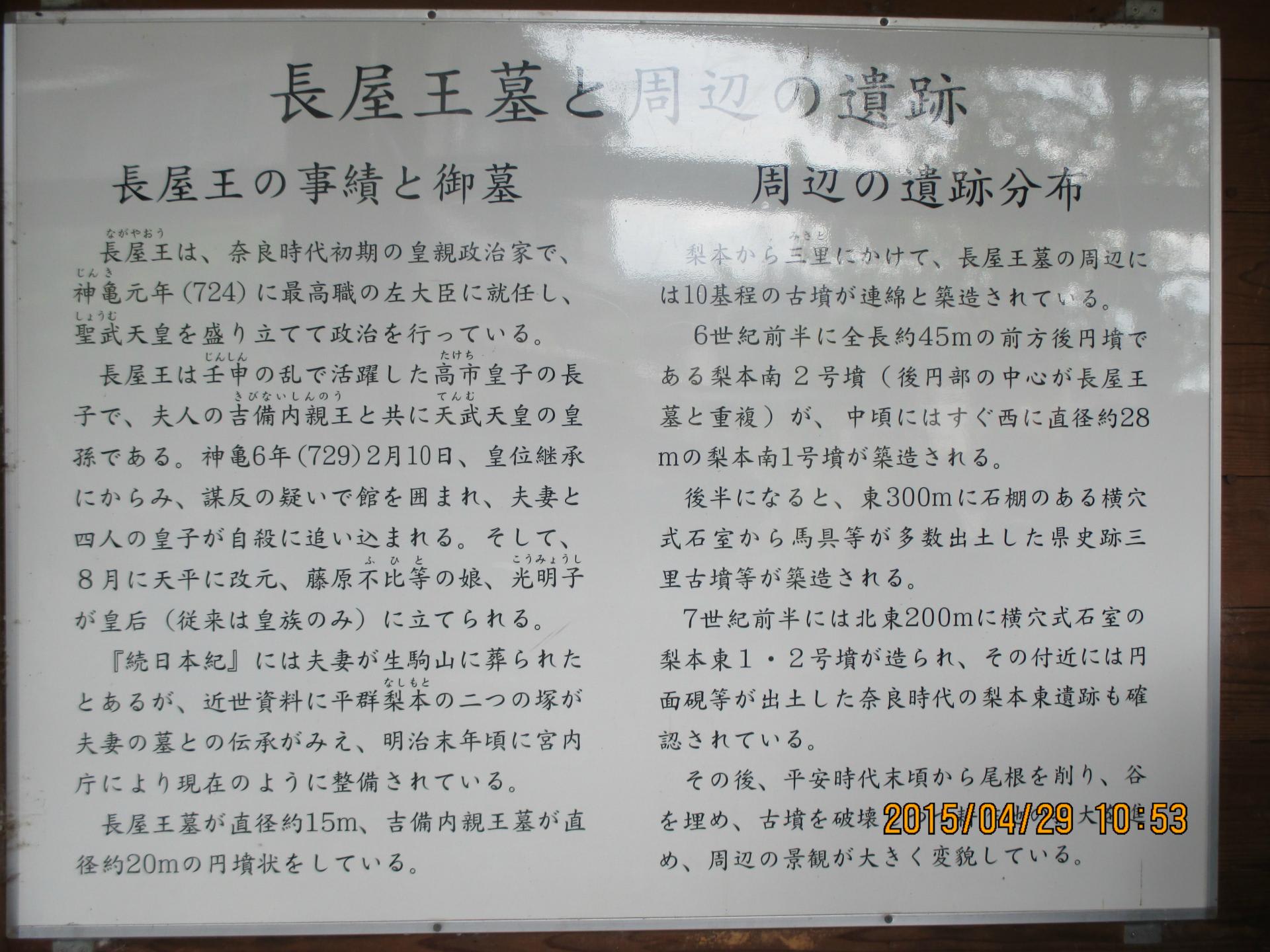

▼長屋王墓(宮内庁管理)

▼平等寺地蔵堂 ▼平等寺春日神社

▼平等寺春日神社の概要

▼平等寺春日神社の絵馬

▼宮山塚古墳の概要

▼宮山塚古墳 ▼椿井春日神社

▼椿井井戸の概要

▼椿井井戸 ▼石仏

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■□■へ ぐ り 時 代 祭 り■□■

平成27年(2015年)4月29日に実施されました。

▼先導係(長屋王くんと左近くん)

①奈良県立添上高等学校吹奏楽部員 ②倭建命(やまとたけるのみこと)

③はなさとこども園児 ④平群のずく

⑤ゆめさとこども園児A ⑥聖徳太子

⑦役行者 ⑧山伏のみなさん

⑨長屋王・吉備内親王 ⑩長屋王・吉備内親王

⑪ゆめさとこども園児B ⑫平群廣足

⑬行基菩薩 ⑭松永弾正久秀

⑮嶋左近清興 ⑯岐阜からの最強援軍の皆さん

⑰婦人会 ⑱平群マイスターズ

椿井城は、奈良県の矢田丘陵の南西端に位置し、南北方向の尾根上に約310m,東西約110mにわたって築城された山城で、郭(曲輪)が直線状に連続する連郭式山城です。南北に連続する郭と郭の間には、敵の侵入を防ぐ切堀が5ケ所設けられ、一番南側の堀切には土橋が設けられています。椿井城の堀切は主郭北側を除き、竪堀や横堀に展開しています。このような城郭の構造から南方からの攻撃に防御の重点が置かれていると考えられます。椿井城は、中世・戦国時代に、当時平群谷を支配していた嶋氏によって築かれたという説やそれより以前に椿井氏によって築かれたという説や信貴山城を居城とした松永久秀の勢力下で築かれた山城という諸説があります。現在、城跡には、郭(曲輪)や堀切などの城郭遺構が数多く残されています。

[所在地:奈良県生駒郡平群町椿井]

<アクセス>近鉄生駒線・竜田川駅下車徒歩約30分

▼椿井城概略図

▼椿井城縄張り図

椿井井戸登城口より登城する ▼宮裏山古墳

▼登山道 ▼南副郭

▼土橋と堀切

▼南副郭(海抜217m)

▼石垣 ▼南郭(手前)と南副廓(遠方) ▼南郭 (海抜220m)

▼南郭

▼南郭からの眺め

椿井城からは、平群谷を一望することができ、椿井城と対峙する信貴山城があった信貴山など生駒山系を見渡すことができます。

2015/04/29 訪城