[衝撃!証言]南京大虐殺は無かった!

■□■南京戦参加兵士たちの証言■□■[桜H27/3/28]

https://www.youtube.com/watch?v=1UrY5_YLcSw&feature=youtube_gdata

■□■真実のコメントの追記[2015/04/04]

[水島総]「南京の真実」

■□■第Ⅰ部 「七人の「死刑因」 特別編集版■□■[桜H27/3/21]

[衝撃!証言]南京大虐殺は無かった!

■□■南京戦参加兵士たちの証言■□■[桜H27/3/28]

https://www.youtube.com/watch?v=1UrY5_YLcSw&feature=youtube_gdata

■□■真実のコメントの追記[2015/04/04]

[水島総]「南京の真実」

■□■第Ⅰ部 「七人の「死刑因」 特別編集版■□■[桜H27/3/21]

わが国で言うところの、大東亜戦争、世界的には太平洋戦争とよばれる。この戦争で犠牲になった日本の死者は、310万人。それにしても、なぜこのような負けるに決まっている戦をおこなってしまったのか、繰り返し問わねばなりません。そして、思うことは、この戦争は日本にとって、少なくとも侵略戦争ではなかったということです。情報力を持たず、外交戦略を誤って世界から孤立し、ついに負ける戦争を始めさせられてしまったのです。

■□■大東亜戦争の真実■□■

https://www.youtube.com/watch?v=UdpaTT5EYI0&index=3&list=PL15ABE4355054BF62

■まだ太平洋戦争と呼びますか?[大東亜戦争に込められた想い]

https://www.youtube.com/watch?v=PzymgZVDPAM

■ミャンマーで大東亜戦争はどのように教えられているか。

https://www.youtube.com/watch?v=k3wmril0nIQ

■日本人が知っておきたい戦争の真実 part. Ⅰ

https://www.youtube.com/watch?v=NJGeizNJMBU

■東條由紀子様が語る大東亜戦争の真実と東条英機総理の遺言

https://www.youtube.com/watch?v=07iyY6HhkRg

■□■大東亜戦争の名言集■□■

https://www.youtube.com/watch?v=Gz8s23-SQG4

◆インドネシア独立戦争◆

https://www.youtube.com/watch?v=HPWS4h3WmI4

◆ビルマ(現ミャンマー)独立の父◆

https://www.youtube.com/watch?v=ZpGwvCKc_-Q

鎌刃城は、 鎌倉時代に土肥(とい)氏が居城として、のちに堀氏が居住した。標高384mの山頂に築かれた典型的な山城です。南近江と北近江の領地境の「境目の城」として築かれた。山頂の主郭と副郭という曲輪を中心に北西の尾根、西の尾根、南東の尾根の三方向に曲輪や堀切や土塁が設けられています。城の規模は東西・南北とも400mに及び湖北では小谷城に次ぐ規模を誇ります。元亀元年(1570年)に浅井長政が織田信長に反旗を翻した時には、浅井方の城主堀秀村は織田方に付き、坂田郡で6万石を賜り織田信長に湖北支配を任され鎌刃城はその拠点となりましたが、浅井方の小谷城落城後、羽柴秀吉が湖北支配を任されると天正2年(1574年)に堀氏が突然改易され、まもなく廃城となりました。現在、 総石垣の主郭や枡形虎口、建物礎石などに、近世初期の高度な築城技術が見られ、県の史跡に指定されています。

[所在地:滋賀県米原市番場]

<アクセス>JR琵琶湖線・米原駅下車徒歩で約6.5km

▼鎌刃城概略図

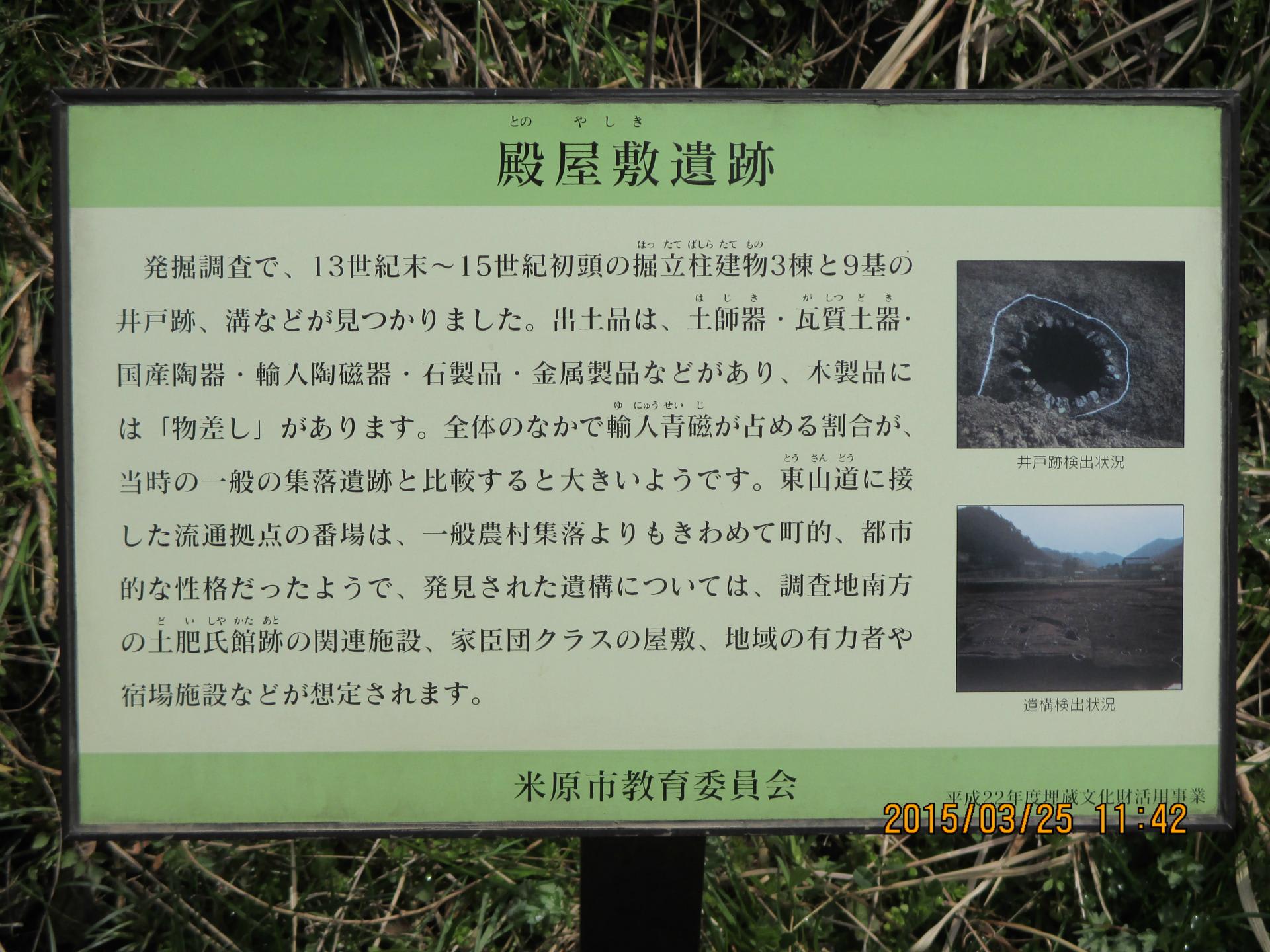

▼殿屋敷遺跡

大手口より登城しました。

▼枡形虎口概要

▼枡形虎口

北尾根先端に設けられた枡形虎口。門の礎石も確認でき、薬医門という形式の門がありました。

▼曲輪・・・土塁や石垣などで区切られた区画のことで、本丸、○○曲輪などとよばれます。

▼「水の手」の概要

▼水の手 ▼大櫓跡(中央のくぼみのところ)

▼曲輪の畝状竪掘群

竪掘が連続する畝状竪掘群は、敵の横移動を防ぐもので、近江では余り見られない構造です。

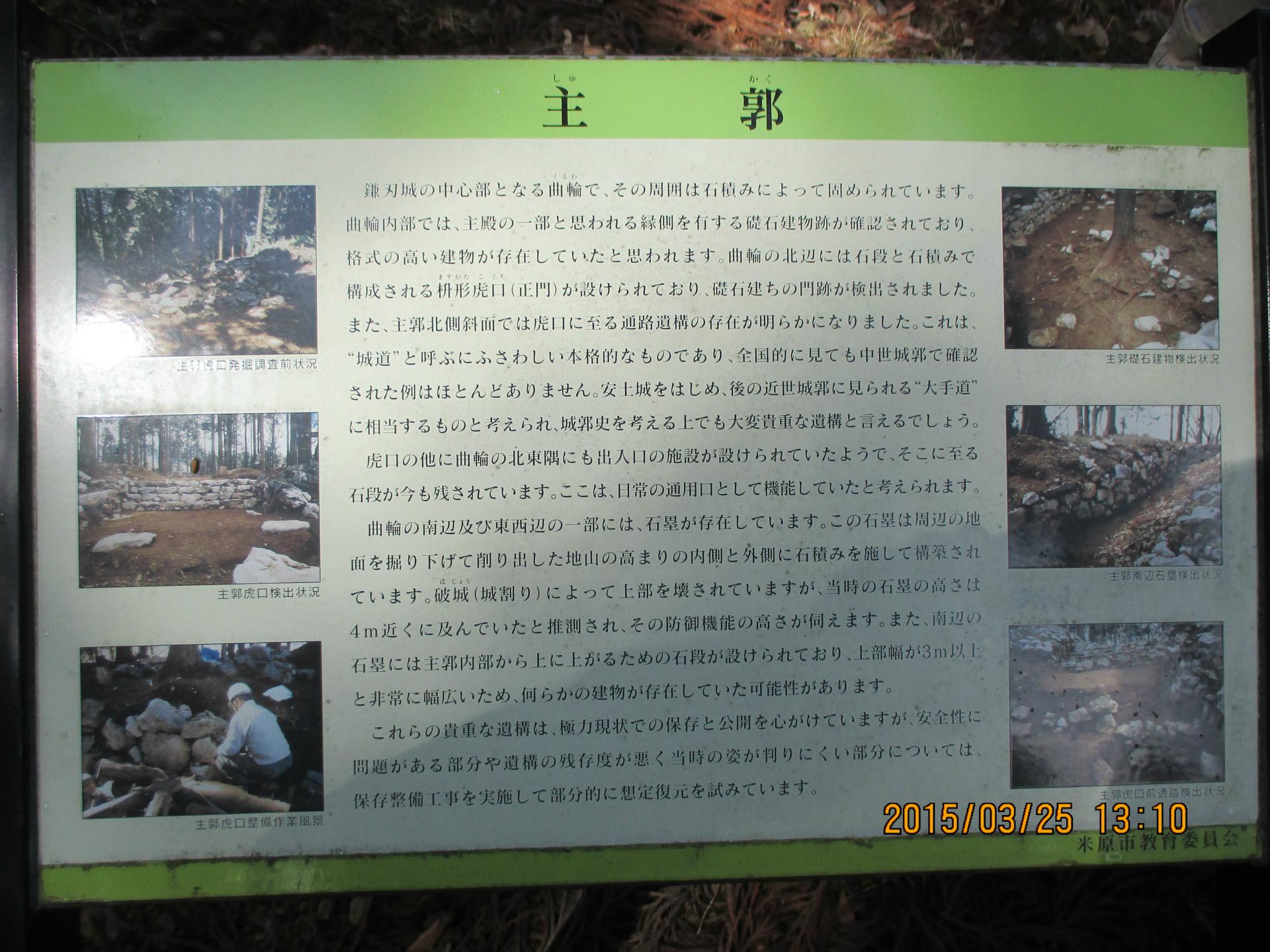

▼主郭の概要

▼主郭の虎口

主郭の北には、石垣によって築かれた枡形の虎口がありました。

▼南尾根の堀切

城の南東は、尾根続きになっているために、敵の侵入を阻止するために、この尾根には8条にのぼる堀切が設けられた。

2015/03/25 訪城

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

鎌刃城からの帰りに、鎌刃山のふもとにある鎌刃城城主土肥三郎元頼公が再興した蓮華寺によりました。

蓮 華 寺

[所在地:滋賀県米原市番場511]

<アクセス>新幹線米原駅よりタクシーで約10分

▼勅使門 ▼本堂

▼土肥三郎元頼公の墓の概要

▼鎌刃城城主・土肥三郎元頼高の墓・・・蓮華寺を再興した時の領主(鎌倉時代近江坂田郡の地頭であった)

▼血の川

南北朝の古戦場

元弘3年(1333年)5月7日の京都合戦に敗れた六波羅探題北條仲時公は、北朝の天子光厳天皇・後伏見華園二上皇を奉じて中山道を下り番場の宿に着いた時、南朝軍の重囲に陥り止む無く蓮華寺に玉輩を移し、大いに戦いたるも、再び戦いに敗れ遂に本堂前庭に於いて、北條仲時以下432名自刃した。時の三代住職同阿上人は深く同情してその姓名と年齢および仮の法名を一巻の過去帳に認め、さらに供養の墓碑を建立してその冥福を弔う。その墓は境内にあり、過去帳は重要文化財として当山に所蔵されている。これらの史実は、太平記などに詳しく記載されています。

▼史跡・北条仲時公並びに432名の墓(蓮華寺供養塔)

▼一向上人の御廟 ▼樹齢700年の巨木「一本杉」

2015/03/25 訪問

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆京極道誉(1295年~1373年)

第5代京極高氏(道誉)は能、狂言、茶道、華道に長じ田楽を楽しみ、派手好きであったといわれ「婆裟羅大名」と呼ばれています。北條高時の小姓足利尊氏とも親交があり、正中の変(1324年),元弘の変(1331年)でも活躍しています。後醍醐天皇の隠岐への護送、北畠具行卿の鎌倉への護送などを担ったほか、1333年足利尊氏と共に六波羅を攻め、米原市番場の蓮華寺で北條仲時以下432名を追い詰めました。1373年、滋賀県甲良町にある道誉の菩提寺勝楽寺で78年の生涯を閉じました。

2015/03/20 三重県桑名市長島町の『なばなの里のイルミネーション』を見学に行ってきました。

[所在地:三重県桑名市長島町駒江漆畑270番地]

<アクセス>近鉄名古屋線・長島駅から三重交通バスで約10分

▼水上イルミネーション

▼池のほとりの紅葉

▼地上45mまであがる展望台(アイランド富士)

▼光のトンネル200m

▼イルミネーションメイン会場 [ナイアガラの滝]

▼光のトンネル100m[お花畑]

▼河のほとりの紅葉

日本最大級の花ひろば『なばなの里』見学する価値あり!

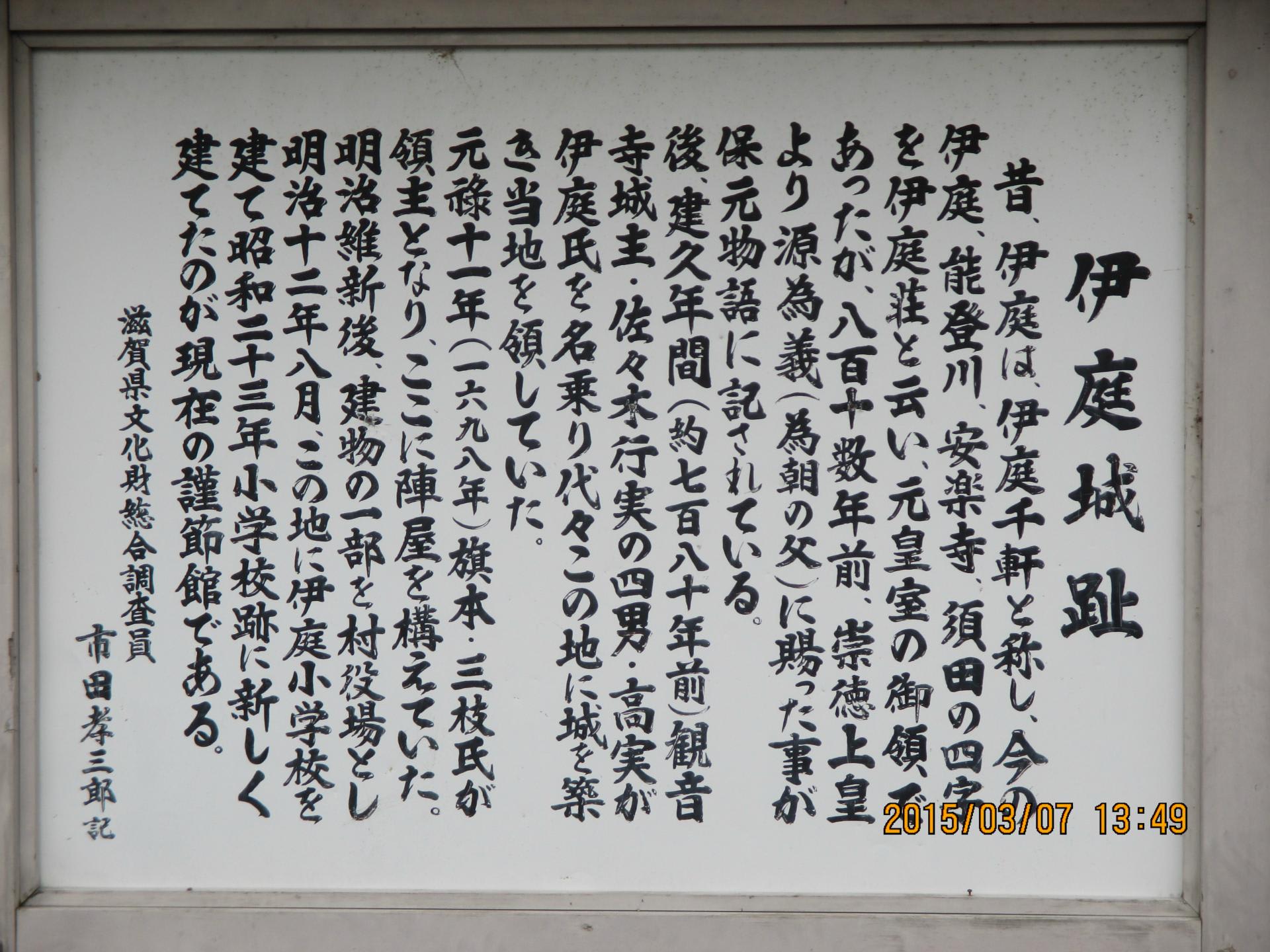

伊庭城は、建久年間、観音寺城主・佐々木行実の四男・高実が伊庭氏を名乗り代々この地に城を築き当地を領してきた。南北朝時代から室町時代にかけて、伊庭氏は近江守護六角佐々木氏家中で守護代を務め、近江支配の実権を握っていたが、文亀2年(1501年)伊庭城主伊庭貞隆、貞説の二代にわたり守護の六角佐々木氏に謀叛、滅亡する(伊庭の乱)。伊庭氏滅亡後、徳永法印領。徳永法印は関ヶ原の合戦に大津城の京極高次を海上より支援し、その功により,慶長5年(1600年)美濃高須城主(56000石)の大名となり転移で天領となったのち、元禄11年(1698年)旗本三枝氏が甲府より転封され、ここに陣屋を構えていた。明治維新後、陣屋の建物の一部は、村役場となり、明治12年には伊庭小学校を建て、現在は謹節館(公民館)が建っています。

[所在地:滋賀県東近江市伊庭町]

<アクセス>JR琵琶湖線・能登川駅下車徒歩30分

▼伊庭(いば)城の概要

▼伊庭城を囲む水路

▼伊庭城址(郭内)

▼謹節館(現在:公民館)

▼屋根の鯱鉾

▼伊庭城の石垣

2015/03/07訪城

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆伊庭氏

近江源氏佐々木氏の支流で、佐々木経方の子、行実の四男高実が,はじめて近江国神埼郡伊庭邑に移住し、伊庭氏を称した。伊庭城は、建久年間(1190年~1199年)に、伊庭高実が、築城した。

2015/03/07 『水辺の集落東近江市伊庭町の散策』に行ってきました。

<散策コース> JR琵琶湖線・能登川駅・・・乙女橋・・・カヌーランド・・・伊庭・・・伊庭御殿・・・JR琵琶湖線・能登川駅

▼宗祇法師像・・・室町時代の伊庭氏出身の連歌師

▼能登川石田遺跡

▼乙女橋

▼大中の湖干拓地・・・湖の水を抜いて耕作地にした。

▼能登川の水車の由来

▼カヌーランドの水車

▼カヌーランド

▼金刀比羅神社・・・昔の伊庭港の跡 ▼常夜灯(金刀比羅神社)

▼妙楽寺(浄土真宗本願寺派)

藤原鎌足の長子・定慈法師の開基。天台宗で相続したが、室町時代に真宗仏光寺派に転じ、さらに元文4年(1739年)本願寺派に転派した。寺内の四ケ寺は、明治に独立した。

▼伊庭城の概要

室町時代の宗祇法師は、伊庭氏の出

▼伊庭城の石垣

▼光明本尊(正厳寺)

正厳寺は、妙楽寺が、元文4年(1739年)本願寺派に転派の際、仏光寺派に残った門徒の建てた寺。

妙金剛寺は、天正7年(1579年)、安土慈恩寺にて安土宗論行われる。伊庭の浄土宗・金剛寺の貞安上人が召されて、織田信長の前で、法華宗の僧との法論に勝ち、織田信長より『妙』の一字を賜り、妙金剛寺と改称した。

▼正厳寺(真宗仏光寺派) ▼妙金剛寺(浄土宗)

▼大浜神社・仁王堂の概要

▼大浜神社・仁王堂・・・鎌倉時代前期の建築

▼大典禅師踁顕彰碑 ▼大徳寺(臨済宗妙心寺派)

大徳寺は、伊庭城主の菩提寺である。

▼伊庭御殿遺跡概要

伊庭御殿地は、徳川家康・家光、上洛の際の宿舎跡。

▼伊庭御殿地広場 ▼伊庭御殿地と御茶之水址

岐阜城は、建仁元年(1201年)、二階堂行政が標高329mの金華山山頂に山城を築いた。当初は金華山城と称し、約100年間存在したが、二階堂行政の玄孫にあたる二階堂行藤の死後、廃城となった。その後、15世紀半ばには、美濃守護代の斎藤氏が、稲葉山城を築き、居城とした。斎藤氏の支配が約70年続き、大永5年(1525年)に家臣であった長井氏が謀反を起こして城を奪取したと言われている。この長野氏の息子の新九朗が、のちの「美濃の蝮」と呼ばれた斎藤道三である。斎藤道三は、稲葉山城を改修を行い、さらに美濃守護であった土岐頼芸を追放して美濃一国を支配した。その後、美濃を支配した織田信長が大改修を行い、天守閣を築いた。慶長5年(1600年),関ヶ原の合戦で東軍に攻められ、城主織田秀信は、投降。岐阜城は、消失した。江戸時代になると、近くに加納城が築かれ、岐阜城は廃城となった。現在、金華山山頂には、昭和31年(1956年)、地元の市民・企業の募金で鉄筋コンクリートで復興された岐阜城のシンボルの三層の天守閣が建っています。

[所在地:岐阜県岐阜市金華山天守閣18番地]

<アクセス>JR岐阜駅からバスで15分、岐阜公園・歴史博物館前下車。 山頂へはロープウエイで。

▼金華山の頂上に建つ岐阜城天守閣

▼岐阜城の歴史(1) 二階堂行政~長井新左衛門

▼岐阜城の歴史(2) 斎藤氏三代(道三・義龍・龍興)

▼岐阜城の歴史(3) 織田三代(信長・信忠・秀信)

▼織田信長公以前の居館(斎藤氏の時代)

▼織田信長の居館

▼織田信長居館跡

▼天下第一の門

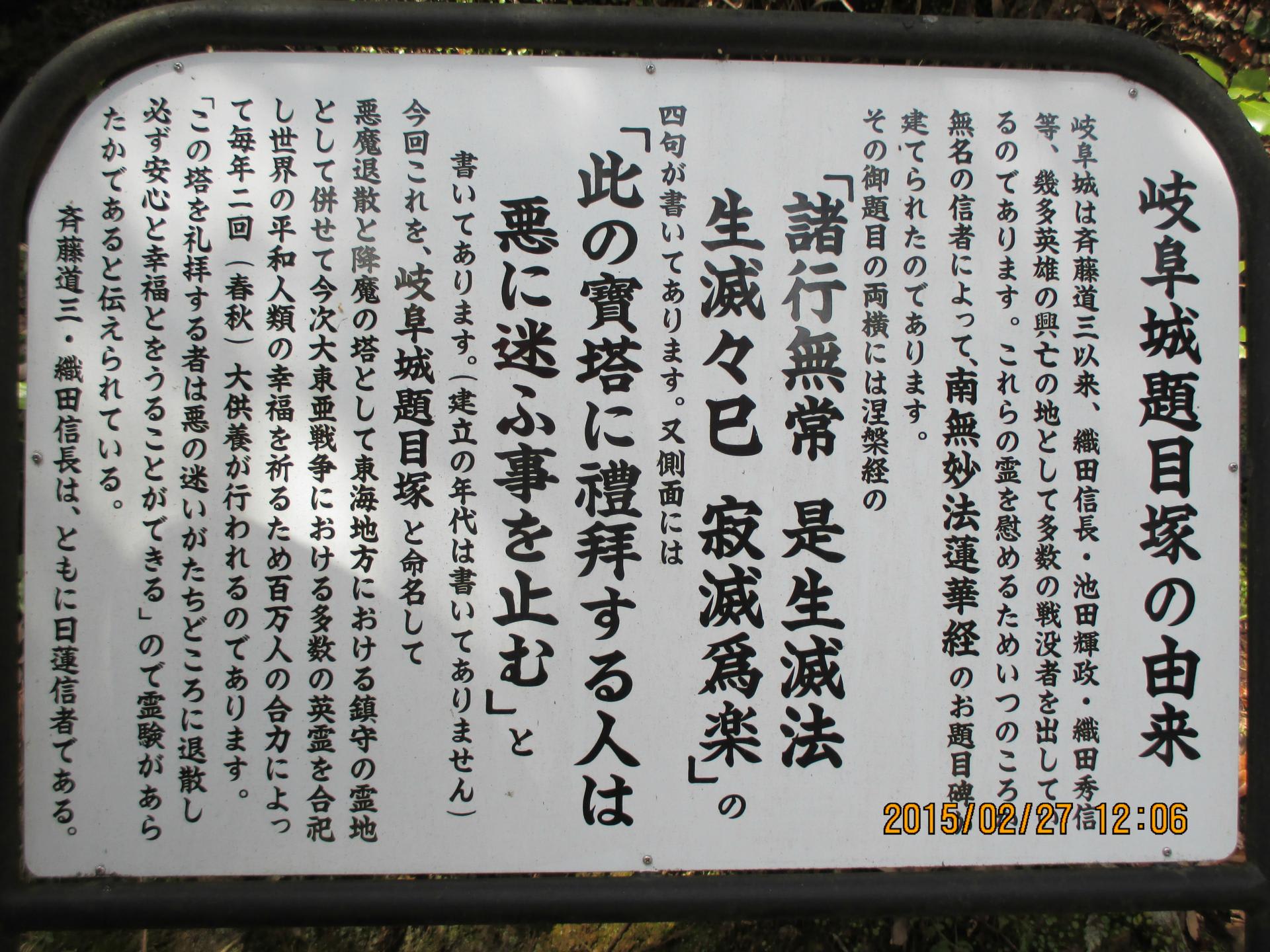

▼岐阜城題目塚の由来

▼題目塚 ▼山頂部の本丸残る井戸

▼白い城壁

▼復興天守閣

明治期の復興天守閣が昭和18年(1943年)に消失、昭和31年(1956年)に鉄筋コンクリートで復興された天守閣である。高さは18m、内部には資料館、最上階は展望台になっています。

▼天守閣からの眺め

2015/02/27 訪城

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

▼常在寺の概要

▼常在寺(日蓮宗)・・・・・斎藤氏ゆかりの寺院

▼板垣退助遭難の地

▼板垣退助像

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

長良川の戦 弘治2年(1556年)

斎藤道三に対する斎藤義龍の反抗で、斎藤道三軍約3000騎と斎藤義龍軍約1万7千騎が、長良川で激突。斎藤道三敗死。

稲葉山(岐阜)城の戦 永禄10年(1567年)

斎藤龍興の西美濃の三将が、織田方に味方後,織田信長軍が、稲葉山城の斎藤龍興軍を攻める。斎藤龍興、伊勢長島へ逃亡。織田信長が美濃を奪取。

◆二階堂行政 生没年不詳

鎌倉時代前期の鎌倉幕府の官吏で、二階堂氏の祖。金華山に初めて山城(要害)を築いた。その後は、二階堂氏及び分家の伊賀氏一族が稲葉山に住し、室町時代には美濃国の守護代・斎藤氏一族や小守護代の長井氏が住した。

◆長井氏 (城主不明)

長井氏は、守護代・斎藤氏の家臣であったが,度重なる内乱で力を失った斎藤氏に代わり、力を持つようになっていった。

大永5年(1525年)6月、長井氏はクーデターを起こし、守護・土岐氏と斎藤氏一族を一時武芸谷(現:関市)へ追いやった。10月に越前・朝倉氏と近江・六角氏の介入で、長井氏は尾張へ一時退去するが,この時長井氏が最後に拠点としたのが、稲葉山城である。これ以後も度々戦が起きるが、結果的に美濃における長井氏の権力は増大する。

元々は京都の妙覚寺の僧侶であったとされる、斎藤道三の父・長井新左衛門尉も、長井家中で頭角を現し、後の道三の下剋上の基盤が、この時期にはあったことが分かる。

◆斎藤道三 (生年不詳~1556年)

長井新左衛門尉の子。長井規秀と名乗り父の跡を継いだ後、長井氏の惣領となった。さらに守護代・斎藤氏の名を継いで、「斎藤利政」と名乗った。斎藤利政は、稲葉山城と井口(現:岐阜市)の城下町を整備し力を蓄えていった。遂には、主君である守護・土岐氏を追放して、本格的に美濃の実権を握り、井口は美濃の中心となった。尾張の織田信秀とも戦うが、後に和睦して娘を織田信秀の息子・織田信長に嫁がせる。晩年、出家して「道三」と名乗る。

天文23年(1554年),家督を息子の斎藤義龍に譲って隠居したが、2年後の弘治2年(1556年)に斎藤義龍と長良川で戦い、討たれてしまう。

◆織田信長 (1534年~1582年)

尾張の戦国武将・織田信秀の嫡男。織田信長の家系は尾張の守護代・織田氏の分家であったが、織田信長は弟・織田信勝を殺して家督争いに勝利し、尾張の他の尾張家を滅ぼし、遂には守護・斯波氏も追放して、尾張を統一した。また、永禄3年(1560年)には桶狭間の戦いで今川義元を撃破した。

永禄4年(1561年)に稲葉山城主・斎藤義龍が死亡し、跡を子の斎藤龍興が継ぐと、織田信長は美濃への侵攻を強め、永禄10年(1567年),遂に稲葉山城を奪取し本拠を小牧から移した。織田信長は、城を大規模に改修を加え「岐阜城」と改めた。また、城下町も「岐阜」と改めて整備した。

以後、天正4年(1576年)に安土に移るまで約20年間,岐阜を天下統一の拠点として勢力を拡大していった。

◆織田秀信 (1580年~1605年)

織田信忠の長男。幼名を三法師という。本能寺の変後、清州会議の結果によってわずか3歳ながら織田家の後継ぎに決められ、安土城に移ることになったが、叔父の織田信孝が安土へ移すことに反対して岐阜城にとどめた。羽柴秀吉は岐阜城を攻めて織田秀信を引き取り、安土に移して織田信雄に後見させた。文禄元年(1592年),岐阜城主となって13万石を拝領した。慶長5年(1600年)の関ヶ原の合戦では西軍に加担し、東軍と木曽川で戦ったが、敗れて岐阜城に籠城した。その後、福島正則・池田輝政らの攻撃を受けて岐阜城は落城し、織田秀信は降伏して出家した。その後、高野山へ送られ病死した。

テロ組織ISISの元幹部の一人が、イラクにあるブカ刑務所に収監されていた人物とアメリカ政府が、中東におけるテロ組織の結成で合意したことを明らかにしました。

レバノンのアルメナールチャーチルが、1日日曜、最近、ISISを脱退し、特別法廷でISISに反する証言を行うため、ドイツを訪問しているISISの元幹部の話として伝えたところによりますと、ブカ刑務所に収監されていたガフターニーという人物が、サラフィー主義の仲間と共に自由の身になる代わりに、イラン、イラクシリア、レバノンのシーア派組織ヒズボッラーと戦うためのテロ組織を中東に結成させることをアメリカの関係者に約束しました。

ブカ刑務所は、イラク南部にあります。

この元幹部は匿名で、「2011年、ガフタニーは、最初の演説で、まずはシリアの体制を転覆するために努力し、その後でレバノンのヒズボッラーと戦う」と語りました。

シリア中部ホムス出身の30歳のこの元ISIS幹部は、「私は以前、ヌスラ戦線と協力していたが、ISISがラッカを制圧した後、ISISに加わった。そしてISISがイラクのシンジャルに入った後、このグループを脱退し、拉致されたヤジディ教徒の女性たちを、他の人と協力してトルコに連れて行き、イラクのヤジディ教徒の女性たちの特別法廷で、ISISの犯罪について証言を行うため、アンカラにあるドイツ大使館の協力でミュンヘンを訪れた」と語りました。

さらに、「これまで2回、ドイツの法廷で証言を行った。そのうちのひとつは、イラクのヤジディ教徒の女性に対するISISの行動に関するもの、もう一つは、ラッカでのISISによるシリア政府軍兵士の殺害に関するものだった」と述べました。

(ソース) 3/1付 http://japanese.irib.ir/

テロ組織ISISの首領アルバグダディ師が、イラクとシリアの国境付近の町カイムヘの空爆で負傷し、治療の為イスラエルに渡航しました。

イラクの通信社アルヤウム・アルサーメンによりますと、ISISの一団が占領地ゴラン高原のほうへ行きからイスラエルに入ったところが目撃されているということです。

ドイツの諜報機関に属するある関係者は、「アルバグダディは、国境付近におけるISISのリーダーの一行への空爆で重傷を負った」と語りました。アルバグダディ師は、ゴラン高原に入るとともに、イラク軍とISIS有志連合軍の戦闘機の標的から外れた地域で治療を受けています。

フランスの新聞ル・モンドも「カイムへの戦闘機の攻撃で、ISISのリーダーの一団が標的にされたが、その中にはアルバグダディも含まれた」と報じています。

(ソース) 2/28付 http://japanese.irib.ir/

加納城は、文安2年(1445年),美濃国守護代斎藤利永によって築城されたと言われています。守護土岐氏の居館革手城の近接地でした。16世紀初め頃、土岐氏による福光城(岐阜市福光町)への守護所移転を契機に衰退が始まり、天文7年(1538年)頃に廃城となったといわれています。関ヶ原の戦い後に、徳川家康により天下普請として慶長6年(1601年)から3年を費やして改修・築城された平城です。石垣や建物には同じ年に廃城になった岐阜城の用材が転用された。完成後は、徳川家康の娘婿の奥平信昌が10万石で入城した。奥平氏断絶後の後、大久保氏、戸田氏、安藤氏、永井氏と続いて幕末を迎えた。明治5年~6年(1872年~1873年),城内の建物は全て取り壊され、堀は、明治から昭和にかけて埋められてしまいました。現在、本丸は、加納城址公園となり、国指定史跡で石垣だけが当時の面影を留めている。

[所在地:岐阜県岐阜市加納丸の内]

<アクセス>名鉄・加納駅下車徒歩約15分

▼加納城の概要

▼加納城の城下町 ▼17世紀後半の加納城

▼加納城の平面図

▼本丸の石垣(国指定史跡)

▼本丸の石垣

▼本丸の石垣

▼本丸の石垣

2015/02/28 訪城

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆奥平信昌 (1555年~1615年)

姉川の合戦に父貞昌と共に出陣。一時武田氏に仕えるが、のち徳川家康に再出仕。天正3年(1575年)の長篠の戦では、長篠城を死守し、織田・徳川連合軍大勝の勝因をなす。天正4年(1576年)、新城城主となり、かねてからの約束通り徳川家康の長女亀姫を娶る。関ヶ原の戦の後、京都所司代。慶長9年(1604年)、上野小幡3万石から美濃加納10万石に加転。