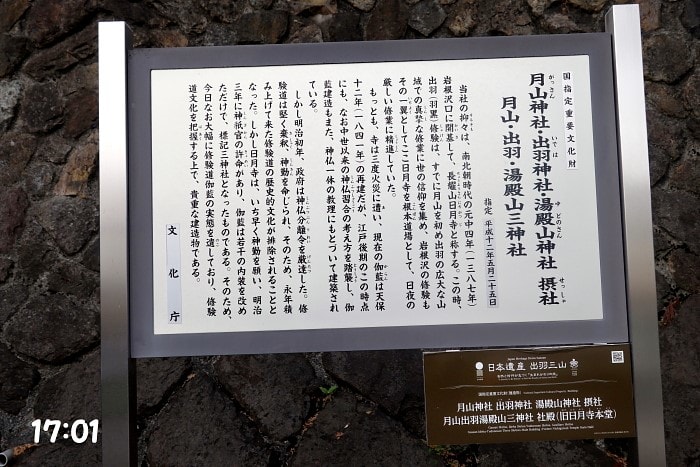

国指定重要文化財通称いわれる「岩根沢三山神社」にやってきました。ほんとの社号は看板にあるとおり、なんとも長いお名前です。羽黒山と一緒でここでも三神社を祀っているのでした。ここもかっては日月寺というお寺さん。詳しくは知りませんが、仏教を排除しようということらしい神仏排除令を受けて神社に変身。字が小さくて読めないでしょうが、らしきことがここに書いてあります。

参道の門を抜けると、次の写真拝殿になります。

月山の登拝口と書いてある。そうなんです。月山には7つの登り口があるといいます。うち3つが、この西川町にあるそうです。中でもこの岩根沢三山神社からのルートは、昔の修験者が利用したルートで、現在でも大切に道が保存されているそうです。

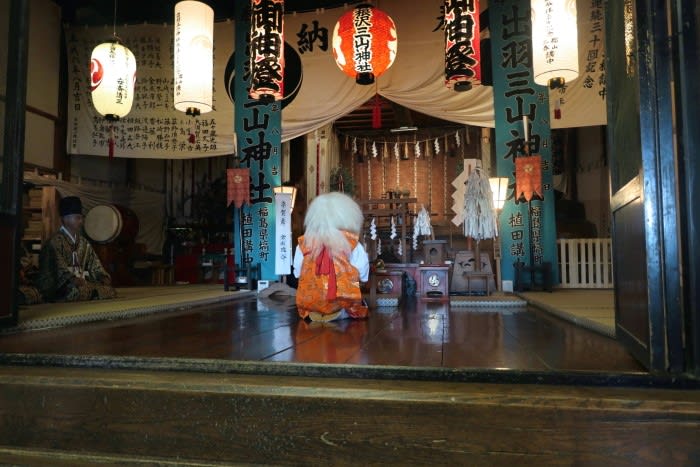

太々神楽 かっては48座もの神楽が舞われたそうですが、現在は10座だけだといいます。その奉納日は毎年5月と9月。なのに私たちのために「宇賀舞」が演じられたのです。

暗いところでの早い動きですから写真になりません。稲の精霊とされているとかで、この後、種に見立ててお菓子をまいてくれるのですが、消防士だという演者の動きが速くて、ここに掲載できる画は一つもありませんでした。

かっては、この寺には宿坊にとまり切れなかった出羽三山参詣者が泊ったそうです。畳412枚と聞いた。そんな大広間の壁一面に飾られていました。昭和48年と見えます。昭和は遠くなりにけり。平成を超えて次の年号は何と呼ぶのでしょうか。

こちら賄部屋、そう台所。大きな囲炉裏、かまどもありました。八角形の杉の大きな柱には大黒様と恵比須様がいらっしゃった。

大きな拓本です。歴史ものもありました。南無阿弥陀仏は昭和37年、一番右は平成2年でした。

山形新聞のお嬢さんがつききりでの取材。名前聞かれた。何年生まれとも聞かれた。答えた2600年だと。首かしげて、何歳ですかと問うてきた。紀元2600年と教えてあげて、年齢も告知。写した写真を拡大してみたら、彼女の持っているメモ帳に全部書いてあった。2600年も、名前にはフリガナ。住所の市町村名も。さすが記者だ。もちろんこの神社での感想もお話してあげた。でも、その中身は秘密。翌日、旅の終わる日、山形新聞が目に留まりました。隅から隅まで探しましたが、この日の記事はありませんでした。没になったのか、それとも明日の紙面に乗っかるのか。さてさて。