日野日出志「ホラー自選集」の第12話は「わたしの赤ちゃん」です。この作品が収録された単行本には思い入れがあり、実家から持ってきて手元に置いてあります。小学生の時に日野日出志作品を立ち読みしてショックを受けたのですが、それ以来どうにも気になっており、高校生になって私が初めて買った日野日出志の単行本がこの「わたしの赤ちゃん」なのです。他に

「赤い花」「まりつき少女」「元日の朝」「おかしなおかしなプロダクション」「水色の部屋」が収録されています。

個人的に思い入れがあるとはいえ、この作品はやや特殊な部類に入ります。以前に紹介した

「博士の地下室」と「泥人形」ほどではありませんが科学技術批判のような雰囲気がありますし、個人の狂気ではなく世界中を巻き込むというスケールの恐怖を描いています。

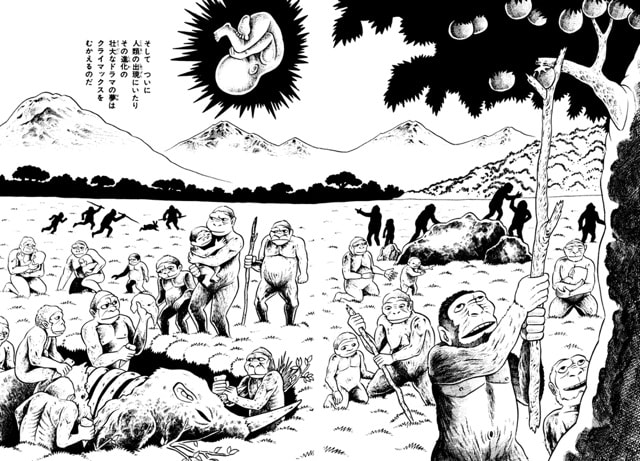

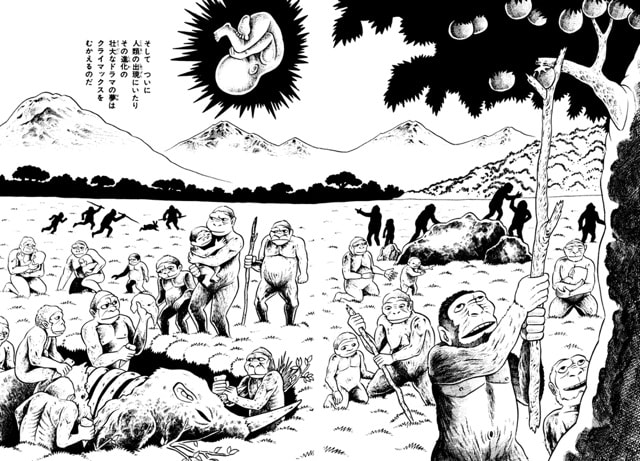

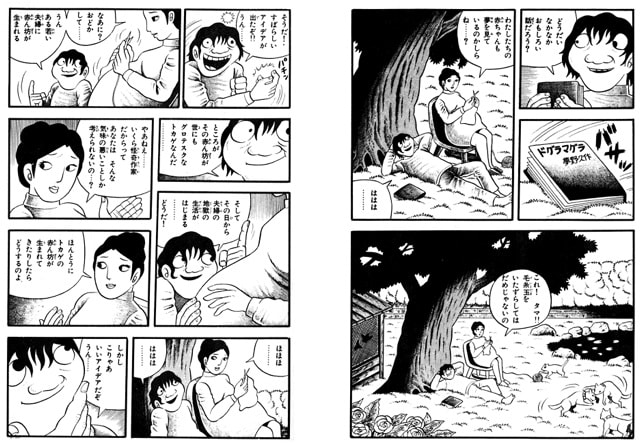

「胎児は母の胎内にいるあいだ人類進化の過程の壮大なドラマの夢を見ているという」との幻想的なモノローグから始まります。その夢で胎児はまず単細胞生物時代の夢を見ており、その後は三葉虫(節足動物?)、魚類、両棲類、爬虫類、そして哺乳類と進化し、最後に人類が出現する夢を見ながら人間の体になるというのです。私はこのオープニングがとても好きで、ここでは人類に進化したところから連続した見開き画像を4枚引用してみます。

1枚目は胎児が見ている夢の最後のシーンですが、なかなかワイルドな題材でめずらしいだけでなく、キャラのデフォルメもかなり抑制されてリアルな絵柄だし(胎児も!)、構図も計算されていて非常にすっきりとしています。

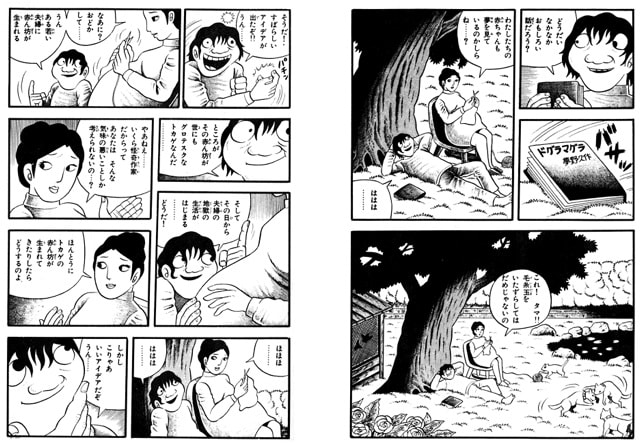

2枚目になると、これまでのモノローグはこの怪奇作家のものであったことがわかります。作家が持っていた本は夢野久作の小説「ドグラ・マグラ」ですが、実際にこの小説の中で「胎児の夢」について語られています。日野日出志作品にはこの「ドグラ・マグラ」から影響を受けたと思われる作品が多くあります。「ドグラ・マグラ」同様に物語が振り出しに戻るものが多くありますし、「ゴゴラ・ドドラ」という日野日出志作品もあったりします(似ているのははタイトルだけでしたが)。

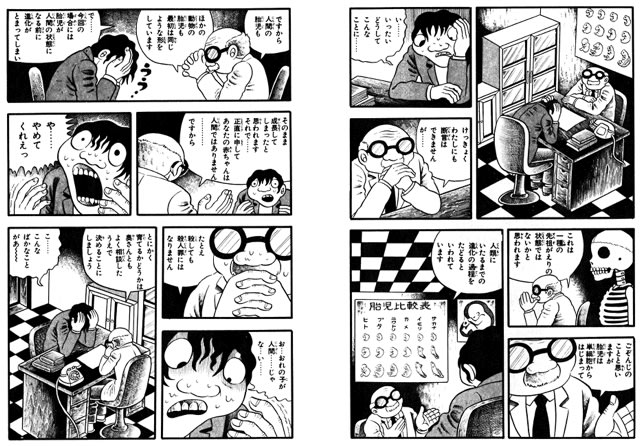

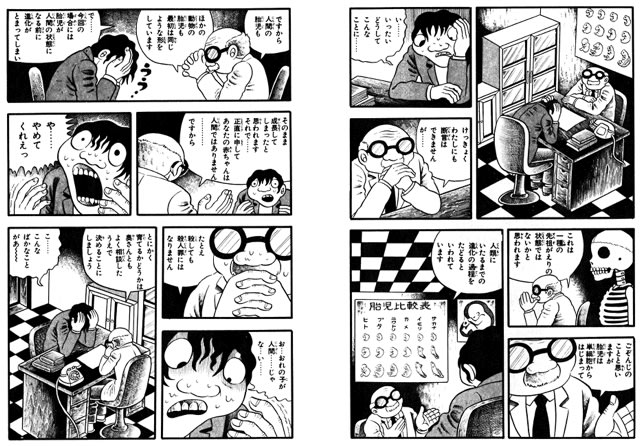

3枚目では突然胎児の比較表が現れて、一体何なんだとなりますが、見てみるとなるほど全ての脊椎動物の胎児は同様の形態をしていて、「胎児の分化=生物の進化」という考えに大きな説得力を与えています。

4枚目は病院のシーンで、3枚目の絵が室内に掛けてある資料の一つであることがわかります。そして2枚目で作家が話していた不気味なアイデアが、どうも現実のものになっていることが会話から明らかになります。作家の顔の歪み具合も印象的です。このあたりの連続的な画面転換は相当練り込まれたものでしょう。生まれた赤ちゃんがトカゲだったというショッキングな展開を直接描かず、胎児の比較表を示すことで代替するという手法に唸らされます。

この後のストーリーでは、トカゲの赤ちゃんを持った夫婦の子育てから始まり、人間が動物の赤ちゃんを生む現象が世界中に広がっていく様子が描かれます。怪奇というよりはSFのような手応えの作品で異色ではありますが、怪奇描写は控え目なので日野日出志作品の絵が苦手という人にとっては読みやすいかもしれません。個人の狂気の深淵を覗く作品とは違って人類滅亡直前の世界が舞台なのですが、結末では絶望感は希薄であっけらかんとしており、それがある意味で恐怖かもしれません。

この作品も全体として非常に映画的な構成がなされているように感じます。細かい部分をじっくり作り込んだ2時間程度の映画にしたものを観てみたい気がします。

こちらは日野日出志選集版の表紙。ヒットコミックス版では無かった冒頭の母親のモノローグが掲載されており、他に

「はつかねずみ」と

「博士の地下室」「水色の部屋」「真夏・幻想」「水の中」も収録されています。

日野日出志作品紹介のインデックス