巻頭写真 : バルヌネーの『テュミュリュス(ケルン)』全景

荒海と信仰とケルト文化と古代巨石文明と

フランスにあってフランスではない異世界を訪れよう

8

まず『ブルターニュ』の成り立ちを三行でまとめると

>5〜8世紀にノルウエーやデンマークあたりから南下してきた

ノルマン人やその他サクソン人などヴァイキングと呼ばれる北方異民族が

全欧を侵略しまわってブリテン島にも進出した時

異民族支配を嫌って大陸側に逃げてきた民族が住み着いた土地

>従って南西イングランドのコーンウォール地方やウェールズと同じ民族で

その後のローマ化の影響を受けにくかった北方辺境系のケルト族で

独特の宗教観と言語と文化を受け継いでいる

>従って16世紀後半までフランス王の支配下になく

ブルターニュ公爵の支配する独立国『ブルターニュ公国』だった

と言う事で

フランスにあってゲルマンともラテンとも違う民族文化が色濃く残り

世界中に分布しているとはいえ

南イングランドやウエールズにあるような古代巨石文化遺跡が

ブルターニュには特に多い

遺跡は大別すると三種類ある

まず『Menhir メンヒル』

縦長の一枚岩を地面に垂直に立てたもの

『Menhir de Cailouan カイルアンのメンヒル』

次に『Dolmen ドルメン』

両側に立てたメンヒルの上を平らな岩を並べて塞いだもの

『Dolmen de Crucuno クリュキューノのドルメン』

三番目が「Tumulus テュミュリュス」

これは「ドルメン」を砕いた石で覆い被せたもの

かぶせた石がそのままむき出しで残ったものは「Cairn ケルン」と呼ばれることもある

氷河が運んで積み上がった石

それを模倣して登山家が山頂に積む石の名前から

『Tumulus de Kercado ケルカドーのテュムリュス』

おそらく墳墓に近いものだという解釈もあって

ピラミッドや前方後円墳もテュミュリュスの一種だと言う事になる

今日の目的地は

トレブルデンのすぐ南の町「Lanion ラニオン」から西に35kmにある

「Morlaix モッレ」から海の方(北)へ

湾としか呼びようのないだだっ広い「モッレ河」右岸を下り

右側に「Anse de Terenez テレネー入江」という入江に挟まれた

細長い岬の先端まで10kmほど行くと突然見えてくる

『Tumulus de Barnenez バルヌネーのテュミュリュス』

南側側面の全景

これは

いつの時代かか被さっていた土を全部取り除き石積みがむき出しなので

「Cairn de Barnenez バルヌネーのケルン」

と呼ばれることもあり

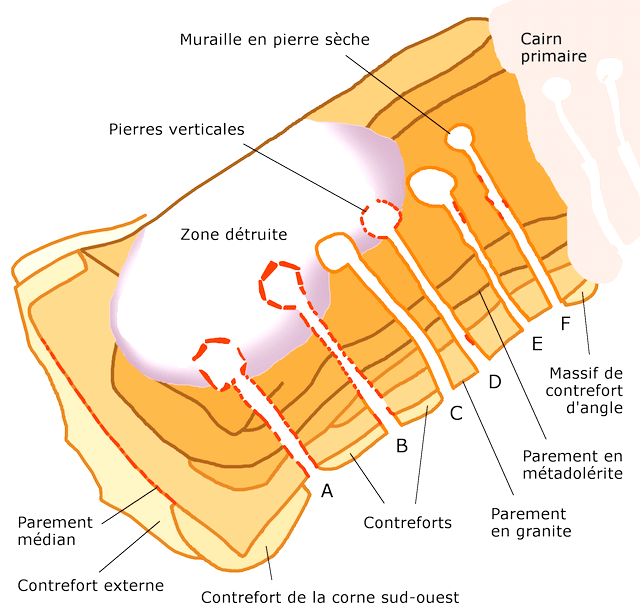

11のテュミュリュスをつないだ集合型のタイプ

丸いところがいわゆる玄室だろう

上の全景とは逆の北側の一部で

左から「C・B・A」の玄室の順だがむき出しになっている

これは

いつの時代かこの場所が「石材採取場」として利用された事により

表面を覆っていた石が持ち去られた事によるそうです

玄室 A

平面図を見ていただくとわかるが

この辺りの構造はなくなっているのでむき出し状態

玄室 B

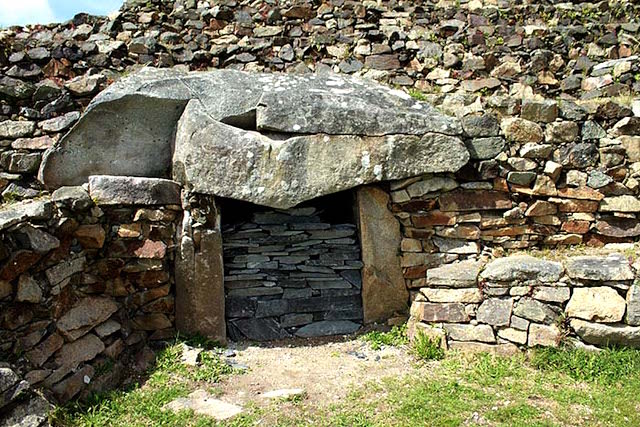

こちらは「A」と違って「ドルメン」部分が残っている(復元された?)

『玄室 C』

元来向こう側から玄室に至る「玄道」が空いているのが見える

『玄道 C』

南側の側面から玄室Cに至る玄道

向こう側が壊されていなければ光は見えないはず

ところでこの「テュミュリュス」は3段階に拡大されてきたらしい

東側初期部分

玄道玄室の濃い赤の点線は縦石(メンヒル)が残っている部分

写真はこの図面の右側から撮ったもの

右側薄黄色の「Massif est」とは覆いの盛り石の負荷を止める基礎で

写真の手前一番下の段

『玄道 J 入り口』塞いである

『玄道 I 入り口のドルメン部』

左下の「圧力止め」がドルメン左のメンヒル部を隠しているが

昔は全部右につながって隠れていたはず

第二段階が西側半分

ほとんどの玄道の入り口は塞がれてしまっているが

『玄道 E の入り口のドルメン』

上の図で分かるとおり「玄道 E」は縦石はほとんど残っていないが

この天石は相当のボリュームがありそうだ

『玄室 D』

むき出しになっている玄室D

その玄室Dに至る玄道の入り口が

『玄道 D へのエントランスと玄道』

このテュミュリュスは

おそらく新石器時代のもので

前段階部分は紀元前5010年から4400何の間

後期段階部分は紀元前4550年から3895年の間

だろうと推定されている

エジプトのギザにある三大ピラミッドより2500年ほど遡ることになる

素粒玄武岩と花崗岩が使われている

改めて北側側面の全景を見ると

左半分の初期部分が整然と残り

右半分の後期部分が壊されて変形してしまっていることがよくわかる

改めて南側面を見てみると

南側側面 玄道B入り口あたり

南側は破壊されていないので

玄道B入り口を挟んで「圧力止め」の基礎が二段に組まれていることがわかる

このような小さな写真と限られた字数ではわかっていただけないが

11ある玄道と玄室は

全て構造が違い

メンヒルとドルメン構造

縦は切石乾積み構造

縦横共石積み構造

と別れて

権力者の家族の墓などではないだろうとの意見が確立している

死者の世界と生者の世界の橋渡しを意味する

シンボリックな存在として造られたのだろうと思われている

それから

この写真を見て分かるとおり

実は平地にあるのではなく結構な斜面に存在しているのです

今はほとんどの玄道が塞がれてしまっている

昔は自由に出入りできた

これと次とは

「危険につきこれより立ち入り禁止」

という赤い看板が置いてある玄道もあった

中から海が見える光景は

今日ではもう望めない

世の中

どんどん息苦しくなっていきますねえ

最後に

なくなってしまった部分を無一度見てみよう

Photo by @FinistereTouring

上の俯瞰写真とほぼ同じ角度で

左から「玄室 C」

むき出しのドルメンが「玄室 B」

右端の黒いところが「玄室 A」

手前に石が一列に並んでいる線が壊される前の輪郭の位置

玄室Bのドルメン

先端部の基壇(負荷圧止め)

場所によって基壇の組み方や高さ角度も違うのは

一度で全部の形に作り上げたからではない証拠とも言える

そして

岬も先端はもうすぐそこ

おまけ

そのすぐ近くの海の

陸地からすぐ近くに

こんな面白い城があります

『Château de Taureau 雄牛城』

一応「Château」という名前なので「城」と書きますが

要塞ですね

この辺りは手を伸ばせば届きそうな範囲に島だらけなので

岬は向こう側です

角度を変えると

こんな感じで

塩がひくとこうなる

では今回はここまでにしておきます

次回をお楽しみに

ブルターニュはまだまだ続きます

= = = = = = = = = =

ご意見ご感想をお待ちします

※

旅行の具体的なことに興味をお持ちでしたら以下のサイトにもどうぞ

https://veritas21.com 『こんな旅がしてみたい 誰も真似のできない旅のプランナー』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます