下記の記事は婦人公論.jp様のホームページからお借りして紹介します。(コピー)です。

コロナ禍でお葬式もシンプルに

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、世代に関係なく、死亡保障の検討や見直し、新たに加入をされる方が急増しました。日頃、保険関係の取材や、所属している介護相続コンシェルジュ協会でお困りごとの相談を受けている中で実感しています。「まだまだ病気など無縁」と思っていた方が死を身近に感じ、特に「少額でいいから自分のお葬式代ぐらいは残しておきたい」と考え、女性の方の契約が急増した保険会社もあります。

では、最近のお葬式の傾向はどうでしょうか?

コロナ禍はお葬式の形態も大きく変えました。従来は家族や近親者以外に友人・知人などが参列する「一般葬」が主流でしたが、この2年は家族や近親者のみで執り行う「家族葬」を行わざるを得ない状況でした。

さらには、直葬(ちょくそう、じきそう)を選択される方も。直送とは、家族葬と違って、通夜や告別式を一切執り行わず、病院や自宅から直接ご遺体を火葬場に運んでお葬式をする形式です。

気になる費用ですが、一般財団法人日本消費者協会が「第11回 葬儀に関するアンケート調査報告書」(2016年8~9月に行った全国の葬儀に関する消費者調査の報告書)では、葬儀費用一式、返礼品・飲食接待費、御布施を含めた「葬儀費用の合計額」は1,957,000円と報告しています。

ただ、全国展開をしている葬儀社独自の調査では、一般葬の平均は約100万円というデータもあります。一方、家族葬は10名で約40万円からという葬儀社もあります。

直葬の場合、火葬場が公営か私営かによって費用が変わってきます。公営は無料もありますが、民営は数万円前後が主流のようです。火葬場までの霊柩車代や骨壺、死装束などの諸費用もかかり、約9万円とする葬儀社も。

いずれにせよ、地域性や参加者人数、葬儀社などによって、費用は大きく変わってきますが、今後はコロナが明けても家族葬が定着し、次回の「葬儀に関するアンケート調査報告書」の平均金額は下がっていると思います。

墓石だけじゃない。お墓も多彩に、安価に

また、近年ではお墓のシンボルとして墓石を建立されるのが圧倒的でしたが、最近では樹木葬、ガーデニング葬、テラス墓地、花壇墓地と多彩になっています。

樹木葬は埋葬した遺骨の周辺に樹木を植えるものです。遺骨は個別に骨壺を入れることもありますが、最終的に合祀されるのが一般的です。

ガーデニング葬とは、従来の墓石の下に埋葬する一般的なお墓と同じですが、違うのは墓石の周辺に花や高さの低い植木などを植えるので、和モダン公園やヨーロッパのガーデニングのような雰囲気を醸し出しています。

テラス墓地は、高さのある墓地で、腰をかがめなくて参拝できることから、近年、人気が急増しています。

花壇墓地は墓石の前面もしくは全面・両サイドにお花を植えて飾る形態です。

いずれにせよ、樹木葬・ガーデニング葬、テラス墓地・花壇墓地に明確な決まりはないようで、費用も数十万から25万円くらいのようです。墓石を建立すれば大きさや材質によって異なりますが、筆者の調査では「100万円以上は支払った」という方が圧倒的ですから、比較するとずいぶん安いことがわかります。

さて、ここまでざっくりと最新の葬祭やお墓のトレンド、費用について書きましたが、予想に比べて、いかがでしょうか?

つまり、一昔前は「お葬式代は300万円」が相場でしたが、今は自分らしいお葬式を行える選択肢も増え、安い費用で済ませることも可能になりました。場合によれば、直葬を選択し、新しい形態の墓地にすれば10万円以下で済むケースも。

そうなれば「お葬式代のために、わざわざ保険に入ることもない」と考える方もいらっしゃるかと思います、

では、「終活のためのお金」は準備はしていますか?

終活は花盛りですが、そのための費用として、保険に加入されている方は少ないのではないでしょうか?

相続税が不要な場合も

身内の方が亡くなられたら行なう手続きの一つは、「相続税の申告」です。

お亡くなりになったことを相続人が知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことになっています(この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日)。

死亡届けを行政に提出するだけではありません。金融機関の解約、不動産の処分や名義変更、各種名義の変更手続きなどを行ないながら法要を行なうため、10ヵ月はあっという間。申告を税理士に相談する場合は、探す時間も必要です。

手続きのために、遺された方々が仕事を休んで対応にあたるということも珍しくはありません。

ただし、相続税の申告が不要、という場合もあります。相続税には、「基礎控除」という税金を収めなくてもいい非課税枠があるからです。

【3,000万円+(600万円×相続人数)】この金額以下なら「非課税枠」

例えば、ご遺族が妻と子ども2人だったら

3,000万円+(600万円×3)=4,800万円

となりますので、財産が4800万円以下であれば相続税を収める必要はありません。

ただし、注意したいのは、小規模宅地等の特例・配偶者の税制軽減・納税猶予などの適用を受ける場合は、基礎控除以下であったとしても申告が必要というケースがあることです。

ちなみに、申告不要の場合は書類もなく、税務署に「申告不要」の届け出をする必要はありません。

「じゃ、うちは申告不要だから、遺族は大変な思いをしなくていい」と思うのは早急です。相続税の申告がなくても、他の膨大な手続きは残っています。

感謝の気持ちを「保険金」の形で

そんな死後手続きをしてくれる遺族への感謝の気持ちを形にするのが「終活のための保険」です。私はこれを「終活保険」と呼んでいますが、「終活保険」という商品は発売されていないため、定期や終身の死亡保険を利用することになります。

例えば、遺言書を書かずにお亡くなりになった場合、相続財産はすべて法定相続人に法定相続分に則って按分されます。妻や子だけでなく、養子に出した子どもにも、認知している子どもにも相続権があります。

すると、正式な遺言書を残さない限り、「一生懸命に介護や看病、死後の手続きをしてくれるとわかっている人に上乗せしたい」と思っても、どうにもすることができません。

遺った者同士の仲がいいとも限りません。親の介護や相続手続きをする中で、きょうだいがいがみ合うのもよくあることです。

「世話になったぶんは、その人に残したい」という場合に、保険は適しています。保険には他の金融商品には見られない特徴が4点あります。

1、株や投資信託などの金融商品は、その時点で値動き(価格変動)があるのに対し、保険は加入時の契約通りに支払われます(変額保険は、満期保険金と解約返戻金には最低保証がないことに注意)。

2、生命保険、介護医療保険・個人年金にご加入の場合は、ご存命中は一定の所得控除を受けることができます。

3、保険金には、相続時の控除制度があります。以下の計算式で非課税限度額がわかります。

【500万円 × 法定相続人の数】 この金額以下なら非課税

確実に、渡したい人に渡せる

4、最大の特徴ともいえるのが、保険金は「受取人固有の財産」であること。感謝したい相手を受取人にすれば、遺言書などがなくても、現金や土地など、遺す財産がない場合も、死亡保険に加入し、「渡したい人」にお金を確実に残せます。

「受取人固有の財産」であることが裏目に出てしまった2つの実例を紹介しましょう。

【例1】

再婚した夫は保険金の受取人を前妻の名義にしたまま急逝してしまいました。この場合は、お気の毒ですが前妻に保険金が支払われました。どんなに泣いてもわめいても、受取人固有の財産だからです。

【例2】

ある母親が病気で入院しました。夫は先立ち、長男と長女がいましたが、長女は結婚し、独立したため、長男と同居し、受取人を長男にした保険に加入していました。しかし、実際の看病をしたのは長女で、母親は、保険証券を長女に渡し、「保険金はあなたのもの」と言い残して亡くなりました。死亡後、長女は長男に渡った保険金は無効だとする調停を家裁に起しましたが、敗訴しました。

ちなみに公正証書遺言と違って、受取人を変更したい時は、遺言書を書く必要はなく、保険会社に連絡をして書類手続きを行い、不備がなければ1週間程度で変更できますし、費用も一切かかりません。

多くの相続の相談業務を通して、終活は遺影を撮ることや、断捨離をすることだけでなく「死後の手続きを完了するまで」だと実感しています。

保険業界では、死亡保険を「ラストラブレター」と呼ぶこともあります。

保険会社の中には、契約者が受取人に書いた手紙を預かり、お亡くなりになった時に渡す、というサービスをしている会社もあります。

今はシニアになっても加入できる生命保険も発売されるようになり、安価な保険も出てきました。

一度、お葬式代だけではなく「終活保険」という観点から保険を考えてみてはいかがでしょうか?

定期保険なら50歳女性・10年定期・300万円の保険金・毎月の保険料約900円で加入できる商品もあります。ただし、定期は更新型なので、更新時には保険料が値上がりすること、定期全般に言えるのは、終身タイプではないので、更新しても90歳までという商品が多いことに注意が必要です。

終身保険(解約返戻金あり)なら先ほどの定期保険と同条件でシミュレーションすると毎月の保険料は約5,800円となります

お亡くなりになられたら

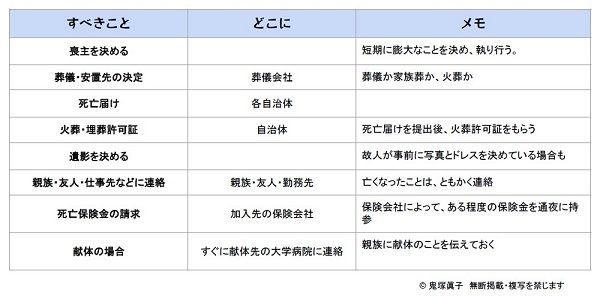

【ご臨終後すぐにすること】

病院で亡くなった場合、医師が死亡診断書を書き、ナースやスタッフがエンゼルケアをしてくれます。その後、霊安室に移されます。ご自宅の場合は、かかりつけ医か警察署に連絡をしなければなりません。その間にしなければならないことがあります。

葬儀は法律で決まっていないため、必ずしなくてもいいですが、土葬あるいは火葬は法律で行なうことが定められています。

また、法律でお亡くなりになってから24時間が経過しないと、火葬はできません。

●ご臨終後すぐにすること (表を拡大)

【もらう手続き】

●もらう手続き (表を拡大)

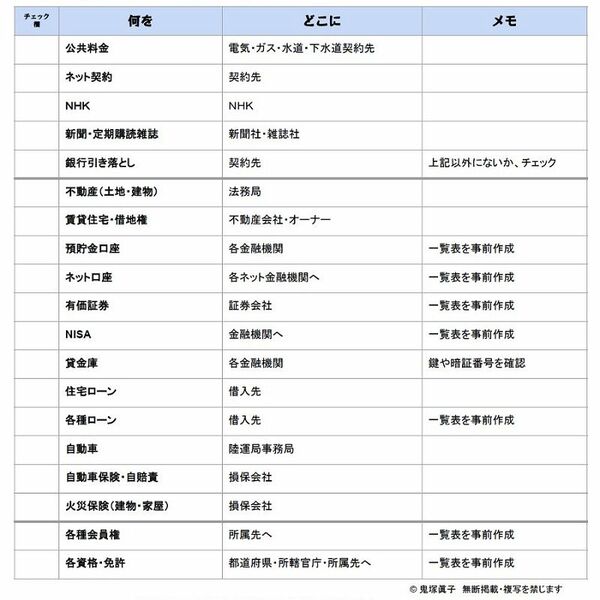

【やめる手続き】

●やめる手続き (表を拡大)

※マイナンバーは、死亡したあとも税や保険などの手続きでマイナンバーを使用する場合があるので、そのまま保管していただいて返却する必要はありません。なお、個人番号通知書についても同様です

【確認(名義変更)が必要な手続き】

●確認(名義変更)が必要な手続き (表を拡大)

※あくまでも一例です。

※令和3年1月時点で、法令変更により届け出先が変更になっている場合があります。

※都道府県・弁護士・税理士・金融機関・保険会社等に確認することを忘れずに。

表作成◎鬼塚眞子

出典=WEBオリジナル

ジャーナリスト、ファイナンシャルプランナー

保険・災害・医療・介護・相続・離婚問題など幅広い分野を取材するほか、相談業務を担当。テレビ・ラジオ・新聞・雑誌などでも活躍。(社)介護相続コンシェルジュ協会代表、治験審査委員も務めている

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock