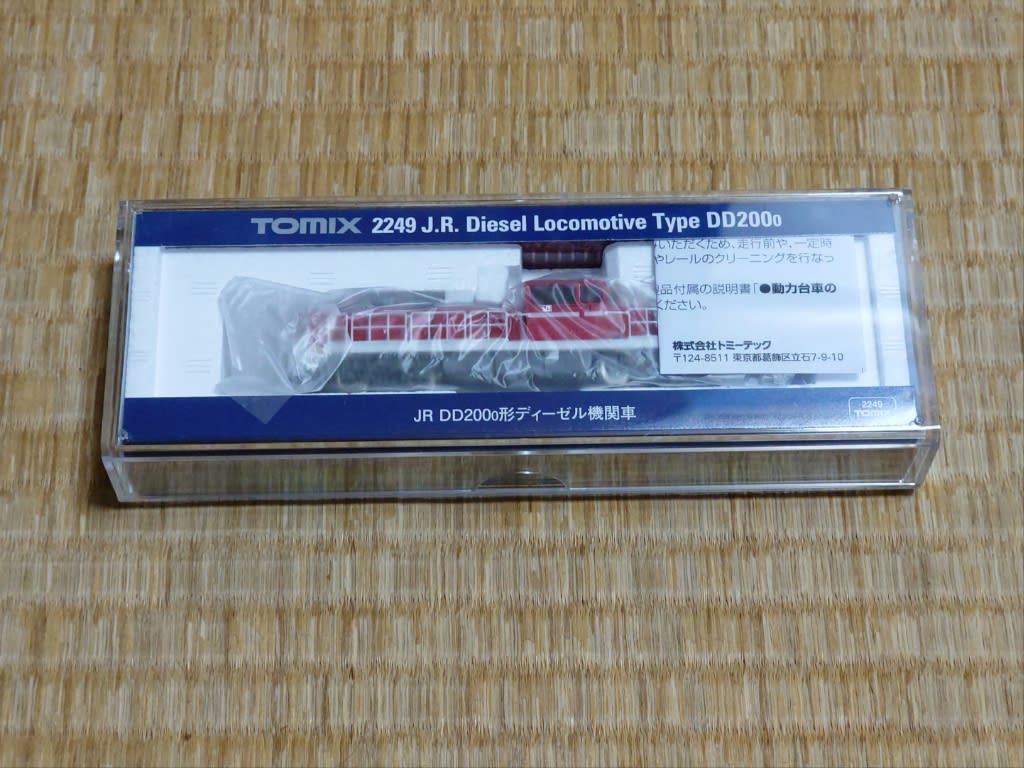

6月の下旬に、今まで製品化が難しいと言われていたあるディーゼル機関車がTOMIXから発売されました。

ということで「JR DD200-0形ディーゼル機関車」になります。

この機関車ですが、富山で何回か目撃しているのと、シンプルに形が好きということで導入しました。

ちなみに元の発売月は4月でしたが、なんだかんだで2ヶ月延びて6月の発売となりました…

ということで出してみました。

DD200は今までこの手すりに付いたライトの点灯ができるのか?ということで製品化が難しいと言われていました。

…点灯させてみましたが、改めてですがよくこのライトを点灯することができましたね…

明るさは標準的な部類になります。

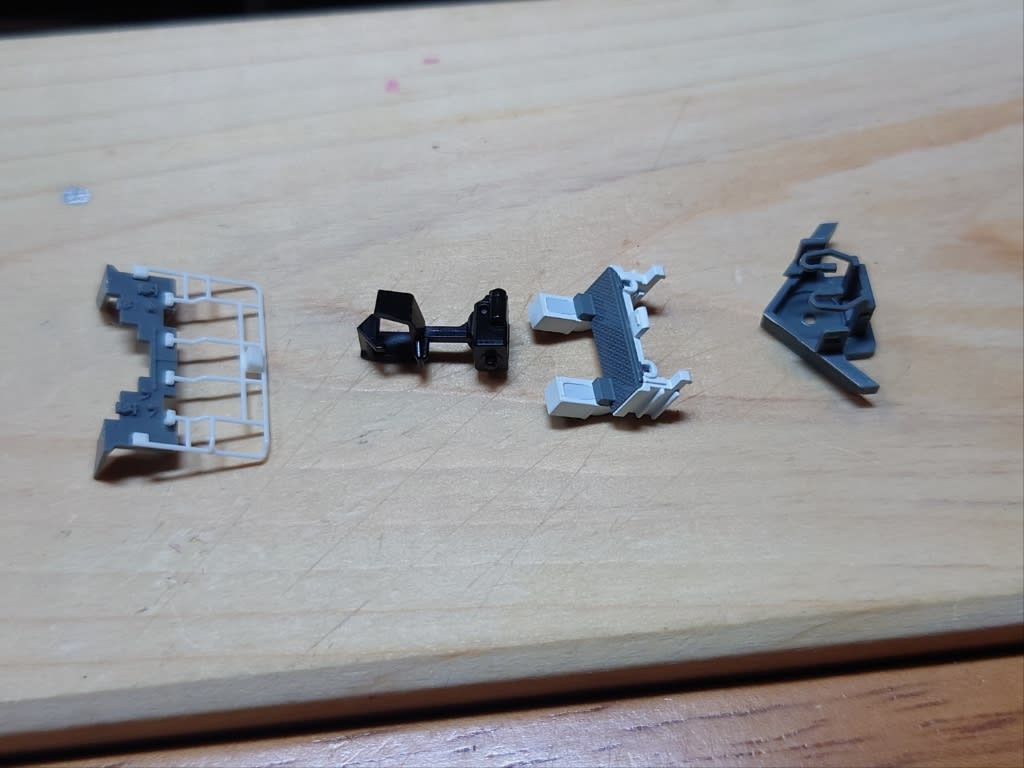

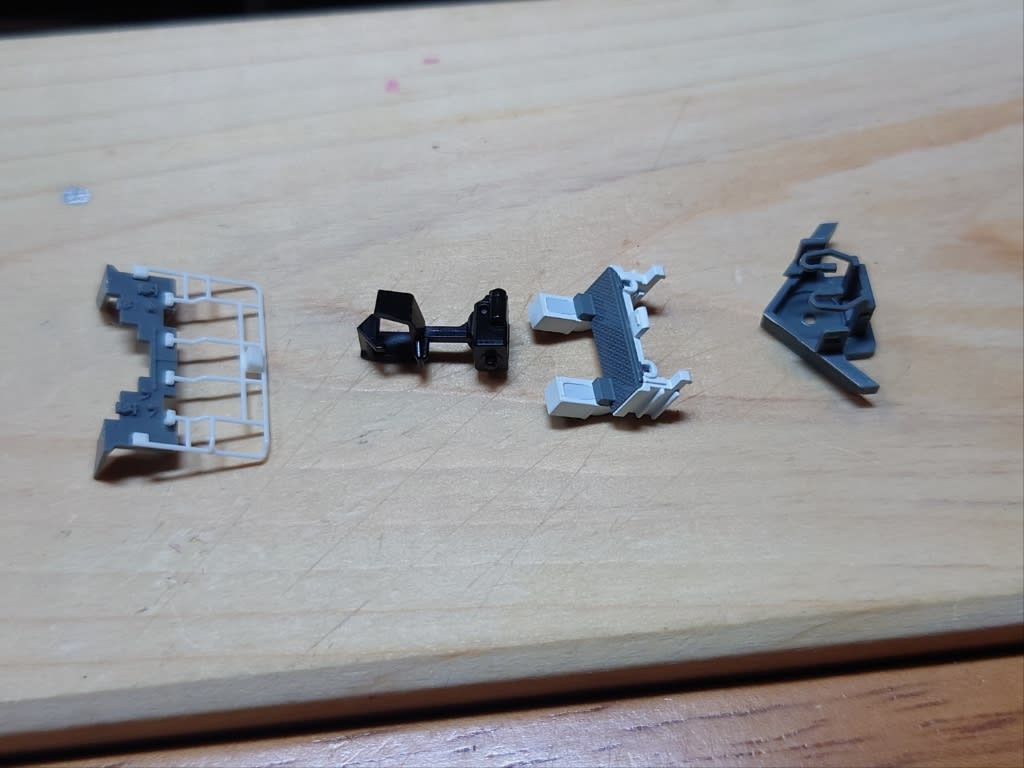

ということでパーツ取付に入ります。

今回付属のパーツは

- ナンバープレート

- ホイッスル

- 自連形TNカプラー

- ダミーカプラー

- ダミーカプラー受け

になります。

意外にも後付けパーツが少ないですね(手すりが無いからでしょうか?)

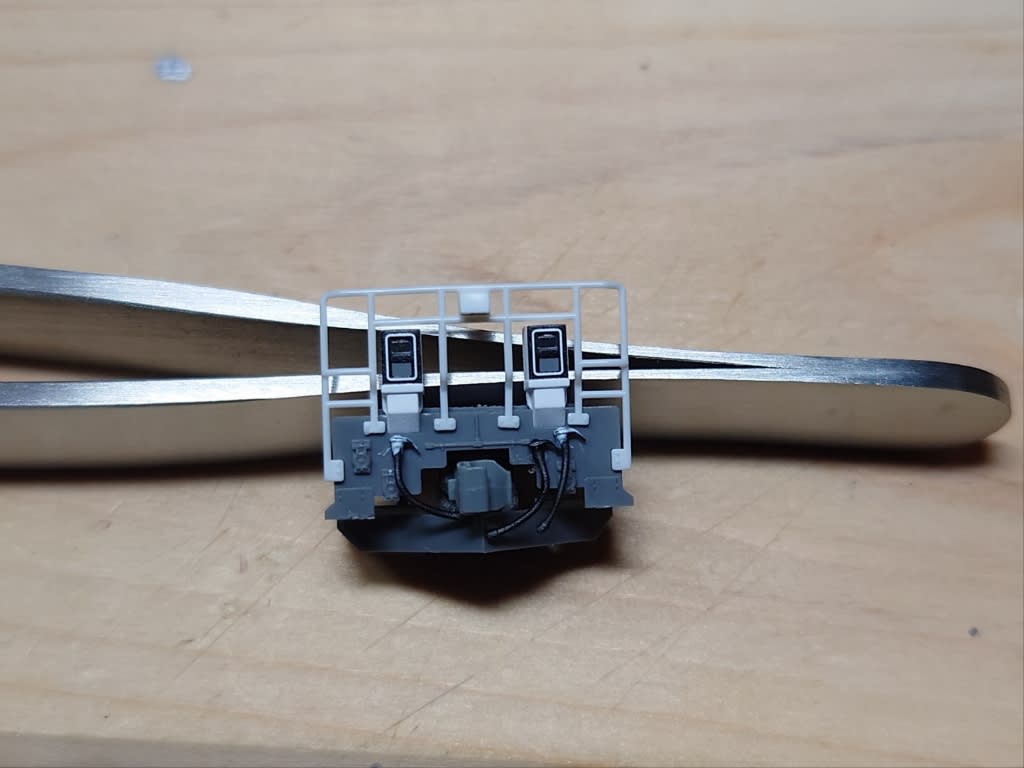

まず始めにカプラー交換から行います。

まず始めにカプラー交換から行います。

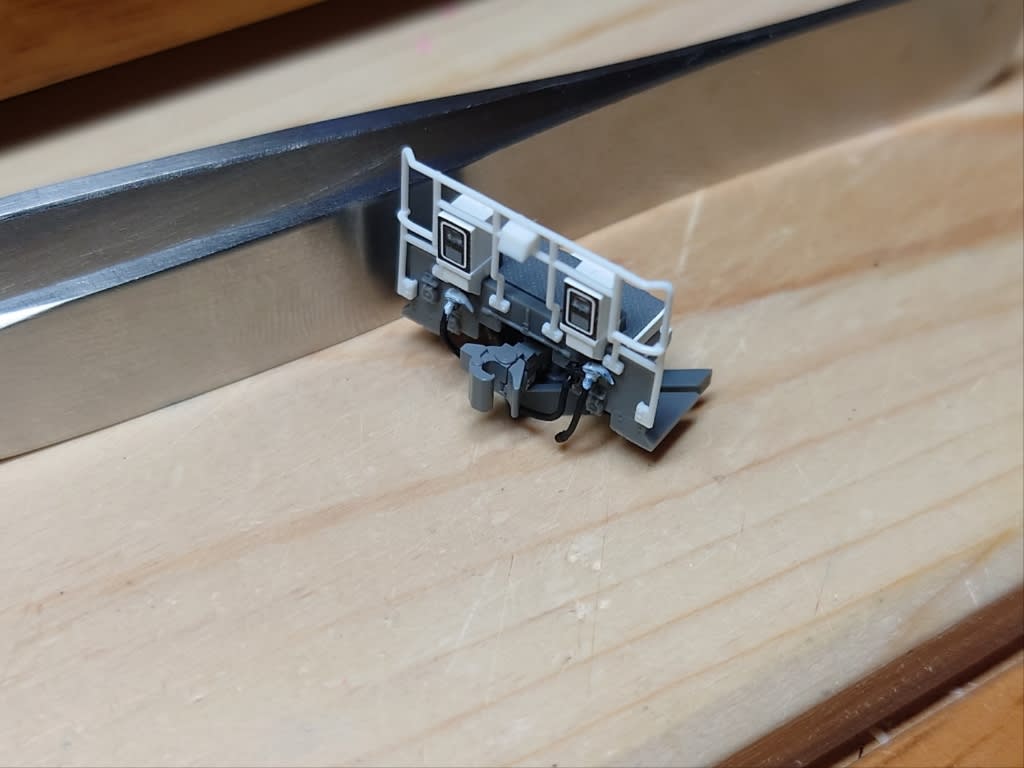

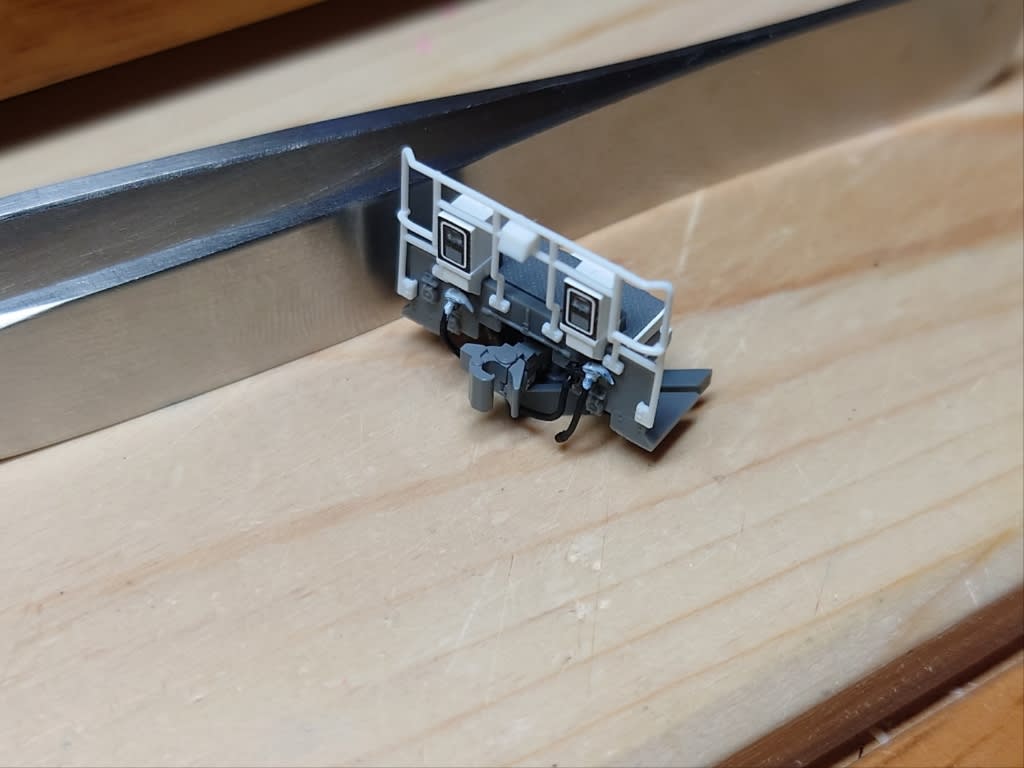

ということでカプラーポケットをバラしましたが、まさかのデッキごと外す仕様となっています。

ちなみにアーノルドカプラーは電機の時とは違う形状のようですね…(ということでマルチナックルのTLAは使えなさそうです)

カプラーは片方はGMナックルに交換しました。

カプラーは片方はGMナックルに交換しました。

取付方法はEF65の時と同じになります。

そしてスカートにリカラーのエアホースを取り付け、カプラーを組戻します。

今回コックの白をエナメル塗料で塗ってみましたが、塗膜の強度としてはどうなのででょうか?

ちなみに反対側はEH200ナックルに交換しました。

車番は9号機にしました。

ちなみに反対側はEH200ナックルに交換しました。

車番は9号機にしました。

なんせ富山で目撃したのがこれだったので…(なので9号機が収録されていると知ったときにマジでテンションが上がりましたw)

そして屋上のホイッスルを取り付けます。

そして屋上のホイッスルを取り付けます。

…何故列車無線アンテナは取り付け済でホイッスルは後付なのでしょうか?

ついでに運転台のメーターの部分を「つや消しブラック」(アクリジョン)で塗りました。

一通り車体を組戻し、軽くスミ入れと白パーツをウォッシングして作業完了になります。

ついでに運転台のメーターの部分を「つや消しブラック」(アクリジョン)で塗りました。

一通り車体を組戻し、軽くスミ入れと白パーツをウォッシングして作業完了になります。

スミ入れ及びウォッシングはスミ入れ塗料の「ダークグレイ」を使いました。

カプラーは他社のを使っているので、一応カプラーの高さチェックを行います。

まずはGMナックル。

連結相手もGMナックルですが、全く問題ありません。

次にKATOナックル。

こちらも全く問題ありません。

まさか高さ調整をしなくてもここまで高さがピッタリになるとはですね…

個人的にこのDD200は富山仕様で楽しみたいと思います(なんせ生で見たのが富山なので)

それとこのタイプのライトが点灯できるということはそのうちHD300も製品化できそうですね(ちなみにこっちは南松本で見れます)

では