やっと「船岡観音像」の所に到着!

ここは一番眺望の良い所です。

北側からは、白石川沿いの「一目千本桜」も見えます。そして、山沿いに広がる花々!

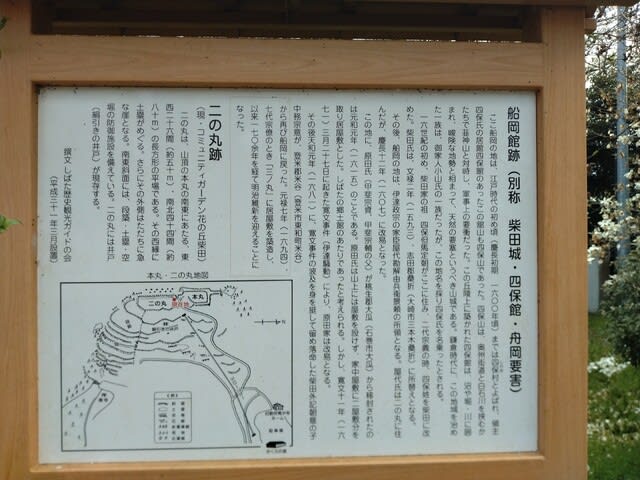

立て札の文章が読めるでしょうか?

ここ船岡館跡について書いてあります。

読みにくいので以下に写しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

船岡舘跡(別称 柴田城・四保舘・船岡要害)

ここ船岡の知は、江戸時代の初め頃(慶長初期 1600年頃)までは四保(しのう)村とよばれ、領主四保氏の居館四保舘のあったこの舘山も四保山であった。四保山は、欧州街道と白石川を挟むかたちで〇神山(〇の部分は案内の漢字の読み方が辞典に出てきません)と対峙し、軍事上の要塞だった。この丘陵上に築かれた四保舘は、沼や堀・川に囲まれ、峻険な地勢と相まって、天然の要塞というべき山城である。鎌倉時代に、この地域を治めた一族は、御家人小山氏の一族だったが、この地名を採り四保氏を名乗ったとされる。

16世紀の初め、柴田家の祖 四保但馬定朝がここに住み、二代目宗義の時、四保姓を柴田に改めた。柴田氏は、文禄二年(1593)、志太郡桑折(大崎市三本木桑折)に所替えとなる。

その後、船岡の地は、伊達政宗の家臣屋代勘解由兵衛景頼の所領となる。屋代氏は二の丸に住んだが、慶長12年(1607)に改易となった。

この地に、原田氏(甲斐宗資、甲斐宗輔の父)が桃生郡大瓜(石巻市大瓜)から移封されたのは元和元年(1615)のことである。原田氏は山上には屋敷を設けず家中屋敷に二屋敷分を取り居屋敷とした。しばたの郷土館のあたりであったと考えられる。しかし、寛文11年(1671)3月27日に起きた寛文事件(伊達騒動)により、原田家は改易となる。

その後天和元年(1681)に、寛文事件の波及を身を挺して留め落命した柴田外記朝意の子中務宗意が、登米郡米谷(登米市東和町米谷)から再び船岡に戻った。元禄7年(1694)7代宗僚の時「三の丸」に居屋敷を築造し、以来170余年を経て明治維新を迎えることになった。

「二の丸跡」(現・コミュニティガーデン花の丘柴田)については略

撰文 しばた歴史観光ガイドの会 (平成三十一年三月設置)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この地にもどこにも江戸時代の暮らしがあったのですねえ。四保村があり、四保氏が治めていてその舘がこの四保山にあったのですね。そしてこの地形が戦さの時の優れた要塞でありえたのですね。歴史を感じます。

そして、時を経て原田甲斐の祖先が桃生郡(現在の石巻市大瓜)から移封されたことは初めて知りました。石巻との縁があったとは...。昔の地域の統治組織の一端を垣間見た想いでした。

そして、その後起こる有名な寛文事件の舞台となるのです。「樅ノ木は残った」というNHKの大河ドラマにもなりました。その頃は内容が良くは理解できませんでしたが、その他戯曲などでも演じられ、有名な場面はよく耳にしている覚えがあります。

改めてもう1度「伊達騒動」を読んでみたいなと思いました。

そんな歴史上の地に船岡観音像を建立した方がおりました。

柴田町船岡出身の野口徳三郎翁です。昭和50年に亡き妻の冥福と世界の平和と安全を祈願し、私財(当時のお金で7500万円)を投じ1年の歳月をかけて建立しました。高さ24mあり、胸に平和の象徴である鳩を抱いています。という事などが「本丸跡」という立て札に書いてあります。(下の写真)

ーーー石庭 ーーーー

また、船岡観音の足元に石庭がありますが、正面の羽ばたくようせり出している石は稲井石だそうです。(石巻の稲井の石は質が良く墓石に使われていると聞いたことがあります。稲井から続く雄勝は質の良い石の産地で硯が全国的に有名です。このへんは良い石の産地なのですね。)

この庭についての説明があります。(立て札)宮城県造園建設業協会 青年部が設立30周年を記念して造りました。その思い等が記されています。左側の2つ組み合わせている石「人」の文字を表し、一期一会を大切におもてなしをするという思いが込められているそうです。石は全部宮城県産を使用しているとのことです。

船岡観音や本丸跡を大切に思う気持ちが伝わってきます。

前の立て札にあったの二の丸跡(現・コミュニティガーデン花の丘柴田)の文については省略。

と思いましたが、写してみました。

「二の丸は、山頂の本丸の南東にあたる。東西26間(約50m)、南北44間(約80m)の長方形の平場である。その西側に土塁がめぐる。さらにその外側はただちに急な崖となる。南東斜面には、段築・土塁・空堀の防御施設を備えている。二の丸には井戸(絹引きの井戸)が現存する。」とあります。

なるほど、ここはとにかく戦さの時代にあっては、優れたな自然の要塞だったのですね。

本丸跡の南側から眺めると、本当に見晴らしがよく、当時、戦さの行列が進んできたらその様子がとても良く見えそうです。想像してしまいます。

その他、ここには原田甲斐宗輔供養塔や柴田外記朝意公供養塔もありました。

頂上に来て急に歴史がたくさん詰まっていました。

私たちが訪れた日はウィークデイでお天気も薄曇りだったので、人が多すぎずとてもゆったりと楽しむことがでできました。

私の知り合いは、行ったのは日曜日だったので、スロープカーは1時間待ちということで諦めたということでした。

思いついて急に行ったのでしたが、かえって混まずににラッキーでした。

もうすぐゴールデンウィークが始まりますが、私は、近年は渋滞する車の列に参加するより、家の庭にくる鳥や花や木々を眺めながらゆったりとすごすのが好みになっています。歳をとったのかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やれやれ、やっと船岡城址編4連作が終わりました。

現在、多賀城歴史博物館では、「東日本大震災復興祈念 悠久の絆 奈良・東北のみほとけ展」が開催されていっます。

5月には「G7仙台科学技術大臣会合」が秋保温泉において開催されます。

また、5月26日から6月18日まで仙台市を会場にいした緑化フェアが開催されます。主会場は青葉山公園追廻(おいまわし)地区ですが、その他市中心部や沿岸部の会場も色とりどりの花が植えられています。(追廻というと、昔テニスコートがあったことが思い出されるのは私だけでしょうか?)

コロナ禍が解消されつつある今年の春の仙台はいつにも増して賑やかさではちきれそうです。

そうそう、大事な青葉祭りも今年はコロナ前のように大々的に開催される予定です。

それでは、とあるコーヒーショップの窓の外の新緑を眺めながらさようなら!

最後までご覧いただきありがとうございました。

伽羅先代萩も有名で、こちらのほうが山本周五郎の『樅の木は残った』より作品として有名ですね。歌舞伎で何度も見ましたよ。