熊山にて 2017.04.29

熊山にて 2017.04.29 「301」

熊山遺跡

児島高徳 腰掛石

熊野神社

山椒魚 清水池

和気アルプス 和 焚火

外国山

岡山県内登山2014~ 2017 索引3

熊山にて 2017.04.29

熊山にて 2017.04.29 「301」

児島高徳 腰掛石

熊野神社

山椒魚 清水池

和気アルプス 和 焚火

外国山

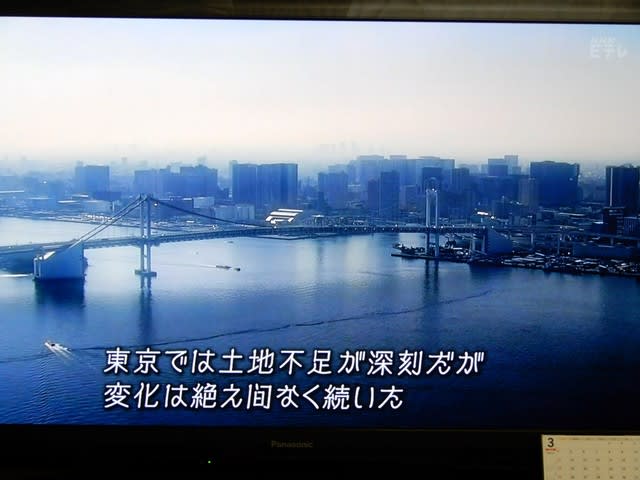

東京の歴史

フランス版 1990~ ④ 2018.3.3

知りたくないの・翻訳・切なくも甘い コニーフランシス・Photo Movie I Really Don't Want to Know

次のページ

東京の歴史

フランス版 1868-1923 ① 2018.3.3

Midnight in Paris OST - 02 - Je Suis Seul Ce Soir

次のページ 東京の歴史 フランス版 ② 2018.3.3 「4」

東京の歴史

フランス版 1945-1990 ③ 2018.3.3

加古隆クァルテット『黄昏のワルツ [Takashi Kako Quartet / Waltz In The Evening Glow]』

次のページ

熊山遺跡........

南朝方の武将・児島高徳の旗立岩・腰掛岩2015.04.08

Dinner/Nocturne - Yo Yo Ma plays Ennio Morricone

中国春秋時代後期越の王 句践こうせんの軍師范蠡はんれい

低山の多い備前地方にあって、ひときわ高くそびえているのが、標高508メートルの熊山(くまやま)です。

古代より聖なる山と崇められており、山頂付近には日本版ピラミッドとも称される熊山遺跡をはじめ、数々の歴史遺産が点在しています。

ご覧のように、一辺が約12メートルから成る基底部の上に3段の基壇を積み重ねた石積遺構で、内部の竪穴石室には、かつて等身大の陶製筒型容器や奈良三彩の小壺などがおさめられていました。

現在では奈良時代前期に築かれた仏塔であると考えられていますが、国内に残る石積遺構としては、奈良県奈良市の頭塔や大阪府堺市の土塔くらいしか類例がなく、きわめて高い稀少価値を有しています。

ちなみに、熊山の山中には、南山崖石積遺構をはじめ、現在、確認されているだけでも32箇所の石積遺構が見つかっています。熊山遺跡をふくめて、これらがどのような目的で築かれたのか。興味は尽きませんね。

庭前の桜の大木に「天,勾践 (こうせん) ヲ空シウスルコト莫カレ,時ニ茫蠡 (はんれい) 無キニシモ非ズ」

児島高徳(たかのり)というと、美作の院の庄の行在所に潜入して、庭前の桜の幹に十字の詩を刻んだのが、唯一の事績のように私は思っていた。

事実、戦時中の少年時代、高徳の話は、ひつこいばかりに何度も聞かされたが、その話と云うのは、ただ院の庄の話だけであった。

最近、福山合戦のことを調べねばならなくなって太平記を読み直してみると、高徳の事があちこちに出て来るので驚いてしまった。

ふと思い付いて、山陰の伝説という本を引っ張り出して開いてみると、そこにも、高徳の話が出て来る。

それらを整理してみると、①院の庄の後、隠岐へ向かう鳳輦を溝口町畑池で、さらに伯太町未明(ほのか)で待ち伏せするが、いずれも、警護が固く近づくことが出来ない。

②日野郡中祖村に潜伏して、天皇を隠岐から奪い返す機会を窺う。その間、隠岐の知夫里島まで舟で渡ったこともある。

③ 元弘三年(1333)天皇が隠岐を脱出し、名和長年に護られて船上山に拠ると、父和田範長初め一族と共に、早速に、船上山に駆けつける。

④京都六波羅攻めの軍が千種忠顕を將として船上山から進発することになると、高徳はそれに加わり、一条口では激しい戦いを展開し、味方の退却に当たっては、十条橋爪で最後まで踏みとどまる。

⑤建武中興なった後は、高徳は備前に帰っていたが、延元元年(1336)足利尊氏が離反したとき、備前備中でも多くの者が尊氏方となり、

福山に拠るに及び、高徳は宮方の者たちと福山へ攻め入るが敗れて三石へ退き、熊山に籠るが攻め落とされて山林に身を隠す。

⑥新田義貞が尊氏の東上を阻止すべく下向するや、高徳は一族の者たちと熊山で挙兵する。

抵抗を受けて三石・杉坂を越えかねていた義貞も、高徳のこの挙によって、さらに西進することを得て、義貞の將大井田氏経は福山まで進出する。しかし、この時、高徳は内甲に矢を受けて落馬し重傷を負う。

⑦大井田氏経の福山城が攻め落とされた時、高徳らは西川尻(旭川畔)に陣を敷いていたが、義貞の本隊と合体すべく東へ走る。高徳は先の重傷のために動けず、赤穂郡坂越の知人の僧に助けられて身を隠す。

しかし、父範長はじめ一族は追い打ちを受けて、高砂の辺りで全滅する。

⑧新田義貞が恒良親王を奉じて北陸へ退くようになると、高徳は義貞に従って北陸へ赴く。この時、高徳が起草した比叡山への諜状を太平記は書き留めている。

(10)義助が病死した後は、備前に帰って隠れていたが、興国四年(1343)義貞の一族の義治を上野国から呼び彼を大将とし、

丹波の荻野朝忠と結んで挙兵を謀るが事破れて、高徳は義治と共に脱出して海路京都へ潜入する。

(11)京都において同志を集め、尊氏兄弟らを夜討ちしようと謀るが、企てが露見して攻められ、高徳は義治と共に信濃へ落ち延びる。

この執念は一体何なのだろう。彼は兵を起こす度に敗れ一度も成功していない。

瀕死の重傷を受けるほどに勇戦力闘しながら一度も恩賞を受けていない。 同じ児島の土豪たちのほとんどが武家方に就いているのに、彼だけが宮方として孤軍奮闘している。

楠木・名和・新田などの宮方の人たちが次々に戦死してゆき、後醍醐天皇さえ崩御してもなお一念を貫こうとしている。 一体、この執念は何なのか。私は、その余りのすさまじさに、たじろいてしまう。

何故だろう。その疑問が長い間私の胸の中でわだかまっていた。ところが最近、何の気もなく、修験道のことを書いた本を読んでいて、児島修験というものを知った。

鎌倉時代から室町時代にかけて、児島は修験道の一大中心であった。 それは、後鳥羽上皇の第四皇子で、承久の変により児島に配流された頼仁親王、

およびその異母兄の覚仁法親王によって隆盛となったものである。児島高徳はその頼仁親王の血を承けている可能性がある。高徳は三宅をも名乗っているが、それは「宮家」なのかも知れない。

そして、児島修験は熊野修験の太い分流であり、その熊野はまた吉野、笠置、そして比叡山天台と強く結び付いている。

そうすると、高徳のあの執念は、朝廷との関係もさることながら、その裏には宗教的なものがある。

宗教の持つ偏執性。まして修験道。それは、山伏たちの捨身の行であり、菩薩行。それが高徳のあの執念となったのではあるまいか。

雲上のかなたに 星山 2016.12.12

次のページ

星山から扇山縦走コース 2016.12.12 「290」 瓶ヶ森 2016.10.10 「285」

瓶ヶ森 2016.10.10 「285」

恋の分水嶺 UFOライン 2016.10.10 「285」

恋の分水嶺 UFOライン 2016.10.10 「285」

climb88

半田山トレキング 2023.2.18

Forrest Gump: Feather Theme (Extended)

岡大半田山演習林

2018岡大演習林崩落現場

崩壊現場にて コーヒーブレイク

津島 牛上様

水循環施設 誕生池

共育共創コモンズÑ56 昼食は学食をコロナ化で頂きました。鳥小屋みたい⁉

世紀のパンダミックの経験

津島弥生公園展示場(総合グランド)