三連休も終わろうとしています。

今夜は満月が綺麗に空に浮かんでいます(^^)

さてクラスでは毎回さまざまな話題が出てきます。

ある方は解剖学の資料を見つけて持ってきてくださり、

その日のクラス内容のイメージを豊かにすることもあります。

またある方はクラスで身につけたことを日常で生かして、

その実践例をお話ししてくださいます。

そういったエピソードのひとつひとつはどれも印象深く、

こちらが学ぶこともたくさんあります。

当ブログでも、そんな経験を可能な範囲でご紹介していきたいと思いますが、

今日は「背骨の動きは延長している」というお話しをしようと思います。

ピラティスワークをする際には、背骨全体(とその椎間)を引き伸ばす

イメージをよく用います。

例えばCカーヴのポジションを取るとき、尾骨、仙骨の動きのみに

集中するだけではなく、「その先までエネルギーが伸びているイメージ」

を加えることが重要になります。

実際にイメージをして軸を取ると、動きの伸びやかさに

格段と違いが出てくるのです。

そんなことを前回のクラス(10月30日)でお話ししながら、

ふとある本に書かれていたエピソードを思い出しました。

以下引用です(フランクリンメソッド「骨盤力」訳者あとがきより)。

さんさんと照る初夏の陽光の中、エリックに連れられてモートンと

私はスイスの丘を歩いていました。目前に広がる濃い緑と、なだらかな

丘のカーブに魅了されつつも、少しずつ傾斜を増していく道を歩き続ける

ことにいささか疲れを感じはじめたときのことでした。私の心を読んだ

ように、エリックが私に声をかけました。

「尾骨が後ろの方に伸びて、大きな恐竜の尻尾になってゆったりと

振られていると思ってごらんよ。」

(…中略)

おかげで急斜面も楽々と登り、駆け下りることが出来たことを

今でも鮮明に覚えています。

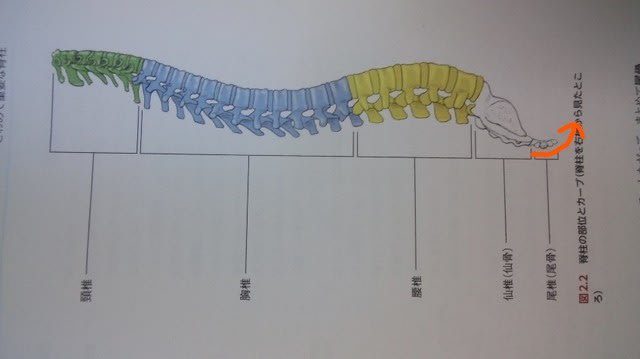

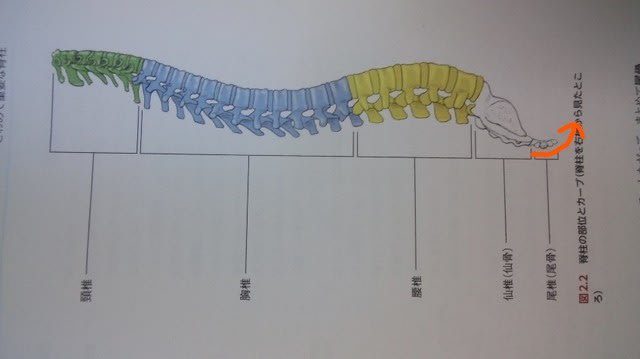

尾骨(尾てい骨)は背骨の一番下にある骨で、ここだけくるっと

恥骨側に巻き込むようにしてついています。

(仰向けになった時の背骨。この図では頭が左側になります)

この骨はもともと尻尾だった部分が、進化の過程で小さくなったものだ

と言われています。まだ二足歩行が完全にできなかったときに、バランスを

取るなど大切な役割を果たしていたのでしょう。

引用部分では「尾骨が後ろの方に伸びて、ゆったりと振られている」

イメージをしながら斜面を登る、とあります。つまり背骨の動きが尾骨で

とどまるのではなく、その先の先まで動きをイメージさせることが大切

なのです。

そうすると急な斜面も息切れすることなく、楽に登れる、というわけなのです。

身体を実体としてみれば動きの範囲は限られます。しかしながら、私たちは

イメージを使うことで、より大きなスケールの距離や空間を扱うことができるのです。

どこまでも延長していく身体は、同時にエネルギーを中心にまとめる軸の強さをも

保障してくれることでしょう。

今夜は満月が綺麗に空に浮かんでいます(^^)

さてクラスでは毎回さまざまな話題が出てきます。

ある方は解剖学の資料を見つけて持ってきてくださり、

その日のクラス内容のイメージを豊かにすることもあります。

またある方はクラスで身につけたことを日常で生かして、

その実践例をお話ししてくださいます。

そういったエピソードのひとつひとつはどれも印象深く、

こちらが学ぶこともたくさんあります。

当ブログでも、そんな経験を可能な範囲でご紹介していきたいと思いますが、

今日は「背骨の動きは延長している」というお話しをしようと思います。

ピラティスワークをする際には、背骨全体(とその椎間)を引き伸ばす

イメージをよく用います。

例えばCカーヴのポジションを取るとき、尾骨、仙骨の動きのみに

集中するだけではなく、「その先までエネルギーが伸びているイメージ」

を加えることが重要になります。

実際にイメージをして軸を取ると、動きの伸びやかさに

格段と違いが出てくるのです。

そんなことを前回のクラス(10月30日)でお話ししながら、

ふとある本に書かれていたエピソードを思い出しました。

以下引用です(フランクリンメソッド「骨盤力」訳者あとがきより)。

さんさんと照る初夏の陽光の中、エリックに連れられてモートンと

私はスイスの丘を歩いていました。目前に広がる濃い緑と、なだらかな

丘のカーブに魅了されつつも、少しずつ傾斜を増していく道を歩き続ける

ことにいささか疲れを感じはじめたときのことでした。私の心を読んだ

ように、エリックが私に声をかけました。

「尾骨が後ろの方に伸びて、大きな恐竜の尻尾になってゆったりと

振られていると思ってごらんよ。」

(…中略)

おかげで急斜面も楽々と登り、駆け下りることが出来たことを

今でも鮮明に覚えています。

尾骨(尾てい骨)は背骨の一番下にある骨で、ここだけくるっと

恥骨側に巻き込むようにしてついています。

(仰向けになった時の背骨。この図では頭が左側になります)

この骨はもともと尻尾だった部分が、進化の過程で小さくなったものだ

と言われています。まだ二足歩行が完全にできなかったときに、バランスを

取るなど大切な役割を果たしていたのでしょう。

引用部分では「尾骨が後ろの方に伸びて、ゆったりと振られている」

イメージをしながら斜面を登る、とあります。つまり背骨の動きが尾骨で

とどまるのではなく、その先の先まで動きをイメージさせることが大切

なのです。

そうすると急な斜面も息切れすることなく、楽に登れる、というわけなのです。

身体を実体としてみれば動きの範囲は限られます。しかしながら、私たちは

イメージを使うことで、より大きなスケールの距離や空間を扱うことができるのです。

どこまでも延長していく身体は、同時にエネルギーを中心にまとめる軸の強さをも

保障してくれることでしょう。

ですね!

ですね!