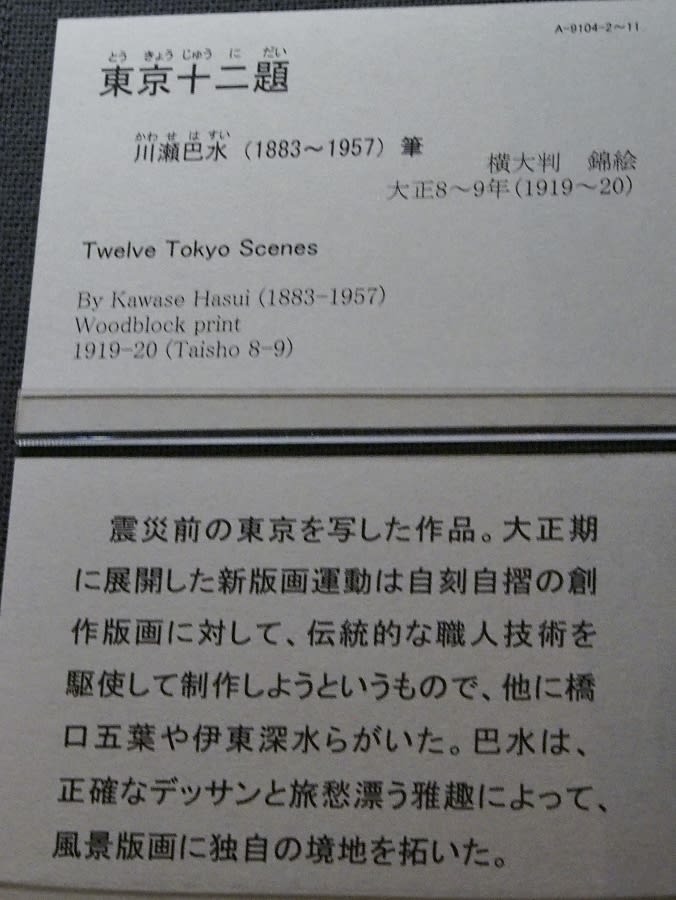

今日は、トーハク本館1階で展示されていた、川瀬巴水の「東京十二題」を紹介します。

川瀬巴水の作品は、東北地方の風景を描いた版画を、昨年、3月に東京国立近代美術館で見て、その時に、東京十二題のことを知り、実物を見たいと思っていました。

念願がかなったのですが、トーハクで、展示されていたのは十枚で、あと二つはお預けです。

絵は、保存も良くきれいで楽しめました。 巴水の自作解説も楽しめますので、併記します。

まず、「木場の夕暮れ」 大正9年から

巴水の自作解説

木場は深川にある材木屋の多い所です。

川の両岸には、この図でみるやうな材木の群れが長い行列を作っています。

これは然うした場所の初冬の夕暮れ、天や水をあかあかと美しく彩どっている落陽を描きました。

「大根河岸」

巴水の自作解説

大根河岸は、京橋の傍にある青物市場です。

江戸の名残りをとどめた古い建物と軽快な感じを与へる新しい青物との、二つの対照を主としたものです。

また青物市場特有の雑然とした感じを現わすことに努めました。

「夜の新川」

巴水の自作解説

板画の“藍”そのままの眼も冴ゆるばかりの澄んだ夏の夜、空には星が一つ二つ、ドッシリとした蔵と蔵の間を照らす瓦斯の火影。

その当時、蔵といふものに一種の興味をもっていた私は、この“夜の新川”を得たのであります。

「戸山の原」 大正9年

巴水の自作解説

老女を化粧と譬へられた冬の月を画かうとして、省線の電車を大久保駅で降りた私は、戸山の原へと急ぎました。

今暮れたばかりですのに、あまりの寒さに人通りも絶えて、森の彼方の火影微かに、冬枯れの木立も物凄く、月は青白い光りを投げて居りました。

「五月雨降る山王」 大正8年

巴水の自作解説

官幣大社日枝神社、昔から“山王様”と言はれて有名です。

境内の桜は、どの梢にも爽やかな青葉が繁つて、神さびた楼門の朱と好い調和を示してゐます。

しとしとと囁くような五月雨が、子守女の口すさむ唄と相和して、初夏の情緒を一層濃いやかにしました。

「雪に暮れる寺嶋村」 大正9年

巴水の自作解説

続く家並みも面白い、土手からのだらだら坂、淡い火影が二つ三つ、片側は溝、

ふる雪に往き来もまれにうす紫に暮れて行く、向島の寺島村・・・・電柱こそあれ、火入りの遠見、

清元の出語りがありさうなど、黙阿弥の世話狂言の舞台面を想ひ浮べながら筆を執りました。

「駒形河岸」 大正8年

巴水の自作解説

浅草駒形河岸の竹屋の前で、真夏の午後にスケッチしたものです。

立て並べた竹と竹の間が、扇の半開きのやうになって、そこから大川を隔てて、向河岸が見えています。

道ばたに、荷馬車の馬がもの倦けに立っている姿や車上に睡る馬方など、如何にも夏らしい気持ちだと思いました。

「品川沖」 大正9年

巴水の自作解説

東京人の遊楽の一たる網舟で、夏の半ばに品川沖に出ました時の写生です。

徳川幕府が、ぺルリの来航に驚かされて、急拵えに築き上げた所謂“御台場”の青い芝生と、こちらの黒い“みをぐひ”との間をゆく白帆に興味を感じました。

それは薄曇りのした午後でした。

「深川上の橋」 大正9年 この絵は、町田市立国際版画美術館で見ましたが、刷りが違うのか、トーハクのものがきれいでした。

巴水の自作解説

上の橋は、深川の佐賀町から清住町へかけられた木橋です。時は夏の夕。

夕闇の橋間の暗さが、入り日の光に相対して、好い感じをみせて居りました。

大川を遅遅として流れゆく帆かけ舟は、いつもながらの情景ですが、嬉しく思いひます。向こう河岸は中洲です。

不調和な西洋館も見えません。此辺は北斎の“隅田川両岸一覧”の当時が、そぞろに想い浮かばれます。

「雪の白髭」 大正9年

巴水の自作解説

今は昔のおもかげが全く滅びましたといふもの、名にし負ふ向島には、流石にまた捨て難い趣があります。

この日は朝からの大雪、私は“いざさらば雪見にころぶところまで”の風流を学んで、さかんに降りしきる中を百花園へと心ざしました。

其の途すがら丁度白鬚橋のたもとから、橋場今戸を見渡したこの“雪の白ひげ”を得ましたのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます