遅くなりましたが、今年もよろしくです。

さて、キハ37も途中ですが、さる事情により、唐突にキハ23/45を作ることにしました。去年のキハ53の続編というより、車体寸法とかは同じですが、作り方をより作りやすい方に検討し直しての新規となりました。

理由はt0.3だと強度不足で、またあの工法だと紙の目が縦横逆になるので、t0.5にしてオーソドックスな前面の組み立てとすることにしました。

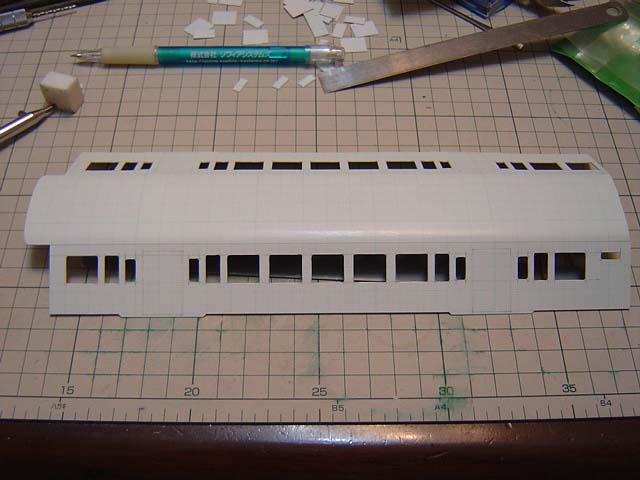

いきなりですが、さっそくt0.5にけがいて切り抜いた所からとなります。

(この辺りはキハ37と同じです)

ドアの所だけ抜いていないのは、組み立て直前まで車体の弱い部分を守るためです。

抜いた窓の間の柱部分には、瞬接を染み込ませて強度を上げています。

続いて内張りにすすみます。こちらも今回はt0.5を使います。厚みはありますが、ペーパーではこれくらいが標準で、むしろキハ53が薄過ぎたくらいです。

こちらもKATOのサッシを使うのは入手性に難があるので、オーソドックスな方法にする為に内張りを抜くことにします。

で、給水口はキハ37では真鍮線で表現するつもりですが、エンドウのパーツがあるので、それを使うこととし、内張りはその部分を抜いて逃げる様にします。

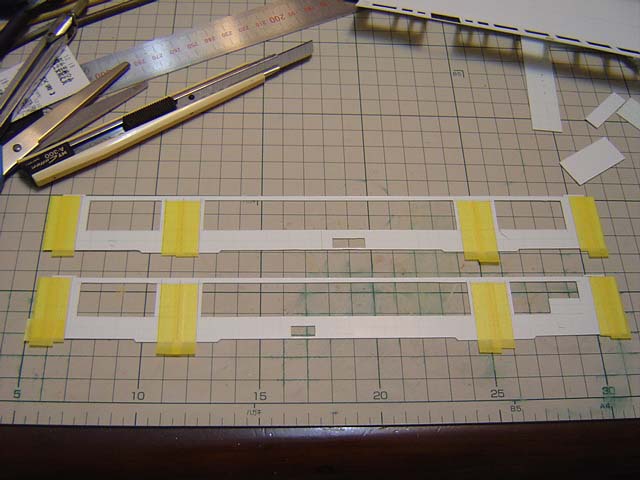

内張りを抜き終わったら、外板と貼り合わせますが、スプレーのりを使いますので、のりがついては困る部分をマスキングします。

通常は木工ボンドもしくはスティックのりを使いますが、水気を吸ったり乾いたりで

できるならこちらの方がいいと思います。(もちろんt0.5を使っているので木工用ボンドでもかまいません)

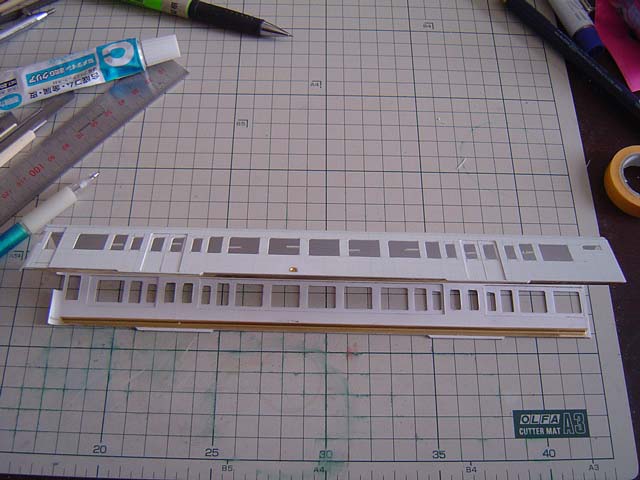

貼り合わせた後、ドアの窓も抜いて組み立て直前の状態です。

屋根に空いている穴は排気管(エンドウ製キハ58用)と同じくエンドウ製箱型ベンチ用のものです。点検蓋表現等も合わせ、組み立て前に済ませておくとかなり楽になります。

こちらは内張りの張り合わせ具合がわかるかと思います。

KATOのサッシを使うなら、戸袋窓以外はこの様にせず、そのまま外板と同じ寸法に

抜けば厚みがちょうど合う(約1mm厚)こととなります。

続いて裾に3x4のアングルをゴム系で取り付けます。本当は3x5位あれば、ネジを

アングルに立てられるので楽なのですが、いさみやには今3x4までしかなくてこれを使用しています。3x3以上であれば、無理に合わせなくても大丈夫です。

アングルを一般的とは上下逆に私はつけていますが、これは裾を守るのと、こうすると裾からの取りつけ寸法にゆがみが出ない利点があるからです。

次に妻板と、運転台仕切りを作り、それを使って組み立てます。運転台側は中仕切りで車体の幅が出せるようにすることで、折妻による寸法の狂いがでないようにしています。

瞬接で仮組みし、その後エポキシ系接着剤を流し込み、ドライヤーで流れ込むようにしてしっかり接着し、強度を出します。

と。車体が形になってきた所で次回に続きます。

さて、キハ37も途中ですが、さる事情により、唐突にキハ23/45を作ることにしました。去年のキハ53の続編というより、車体寸法とかは同じですが、作り方をより作りやすい方に検討し直しての新規となりました。

理由はt0.3だと強度不足で、またあの工法だと紙の目が縦横逆になるので、t0.5にしてオーソドックスな前面の組み立てとすることにしました。

いきなりですが、さっそくt0.5にけがいて切り抜いた所からとなります。

(この辺りはキハ37と同じです)

ドアの所だけ抜いていないのは、組み立て直前まで車体の弱い部分を守るためです。

抜いた窓の間の柱部分には、瞬接を染み込ませて強度を上げています。

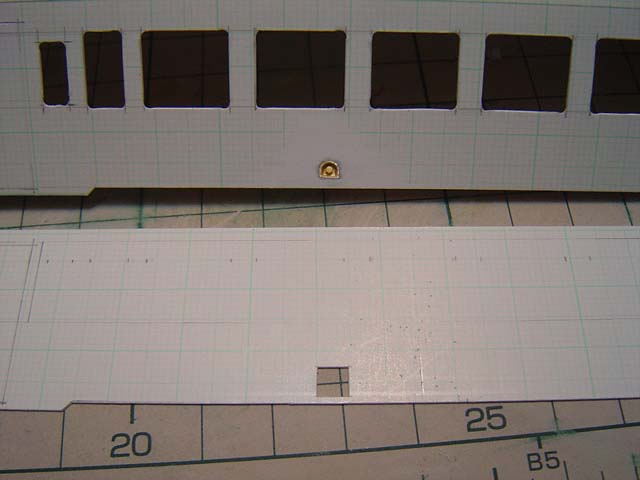

続いて内張りにすすみます。こちらも今回はt0.5を使います。厚みはありますが、ペーパーではこれくらいが標準で、むしろキハ53が薄過ぎたくらいです。

こちらもKATOのサッシを使うのは入手性に難があるので、オーソドックスな方法にする為に内張りを抜くことにします。

で、給水口はキハ37では真鍮線で表現するつもりですが、エンドウのパーツがあるので、それを使うこととし、内張りはその部分を抜いて逃げる様にします。

内張りを抜き終わったら、外板と貼り合わせますが、スプレーのりを使いますので、のりがついては困る部分をマスキングします。

通常は木工ボンドもしくはスティックのりを使いますが、水気を吸ったり乾いたりで

できるならこちらの方がいいと思います。(もちろんt0.5を使っているので木工用ボンドでもかまいません)

貼り合わせた後、ドアの窓も抜いて組み立て直前の状態です。

屋根に空いている穴は排気管(エンドウ製キハ58用)と同じくエンドウ製箱型ベンチ用のものです。点検蓋表現等も合わせ、組み立て前に済ませておくとかなり楽になります。

こちらは内張りの張り合わせ具合がわかるかと思います。

KATOのサッシを使うなら、戸袋窓以外はこの様にせず、そのまま外板と同じ寸法に

抜けば厚みがちょうど合う(約1mm厚)こととなります。

続いて裾に3x4のアングルをゴム系で取り付けます。本当は3x5位あれば、ネジを

アングルに立てられるので楽なのですが、いさみやには今3x4までしかなくてこれを使用しています。3x3以上であれば、無理に合わせなくても大丈夫です。

アングルを一般的とは上下逆に私はつけていますが、これは裾を守るのと、こうすると裾からの取りつけ寸法にゆがみが出ない利点があるからです。

次に妻板と、運転台仕切りを作り、それを使って組み立てます。運転台側は中仕切りで車体の幅が出せるようにすることで、折妻による寸法の狂いがでないようにしています。

瞬接で仮組みし、その後エポキシ系接着剤を流し込み、ドライヤーで流れ込むようにしてしっかり接着し、強度を出します。

と。車体が形になってきた所で次回に続きます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます