先行する議論を検討することによって一般理論の特徴が鮮明になっているのがこの章である。

前回までは、重商主義を検討し、自主的な利子率決定と国家的な投資計画が利用可能になった現在、貿易黒字によって国内の貨幣量を増加させようとする政策に意味はなくなったとしていた。

今回は、まず高利禁止法である。古典派の議論に立てば利子率には資金の需給によって自動調整機構が備わっているのだから、人為的に利子率を操作しようとする試みは、すべて愚の骨頂と言うことになる。

(古典派は)問題の非-存在を含んだ諸条件を彼らの前提に導入したからである。

もう一つ、以上と関係しているが、それとは区別される論点がある。それは何百年、いな何千年ものあいだ、もののわかった人々はある教義を疑いようのない明白なものとして主張し続けてきたということである。古典派はこの教義を子供じみているとして一笑に付してきたが、名誉回復する資格を有している。利子率は社会的利益に最も合致した水準に自己調整されるのではなく、絶えず高水準へと上昇する傾向があって、そのため、賢明な政府は法や慣習により、時には道徳律の規制力に訴えることまでして利子率を抑制することに心を砕く、これがその教義である。

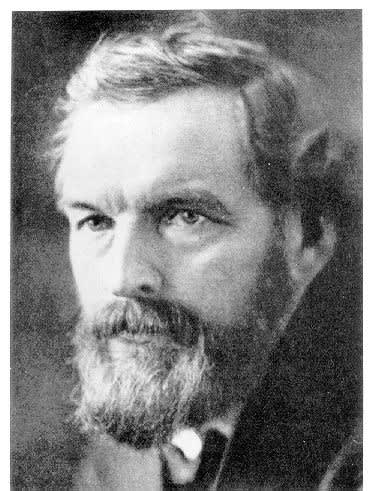

利子率は自動的に調整されないというのは、ケインズが言い出したことではない。利子率の調整がうまくいかないのは流動性選好によるのだが、この概念を発見する一歩手前までいった人物としてシルヴィオ・ゲゼル(扉絵肖像写真の人(1861-1930)の名前が挙げられている。

ゲゼルと言う人はなかなか面白い経歴の持ち主である。なんと主著(自然的経済秩序)の翻訳も出ている。日本でもファンが一定いるようだ。でなきゃ邦訳も出まい。貨幣を人々にとってさほど魅力あるものにしない、という着想は魅力的だ。「私はお金に動かされない(カッコイイ)」というスタンスとも響きあう。とにかくバイエルンソヴィエト政権の財務担当人民委員である。

1919年4月、ゲゼルは短命に終わったバイエルンのソヴィエト内閣に大蔵大臣〔財務担当人民委員〕として入閣し、その後、〔共産党のクーデターによって内閣が崩壊し、このクーデターも失敗すると、ゲゼルは共産主義に左袒したかどで逮捕され〕軍法会議にかけられた〔が、無罪を勝ち取った〕。

彼は流動性選好の概念を発見するには至らなかったが、実践的には重要な提言をしている。しばらく一般理論からの引用を続ける。

貨幣・利子理論に対するゲゼル独自の貢献は次のようなものである。

まず彼は利子率と資本の限界効率を峻別し、そのうえで、実物資本の増加率に限界を画すのは利子率だと論じる。次に、利子率は純粋に貨幣的現象であることを旨摘し、さらに、貨幣-利子率を重要ならしめる貨幣の特異性は次の事実、すなわち富の貯蔵手段としてそれを保有しても保有者が負担する持越費用は無視しうる程度にすぎず、持越費用を要する商品ストックのような富の形態が実際に収穫を生むのは貨幣が設定する標準のゆえだという事実にあることを指摘する。

彼は時代を問わず利子率が比較的安定していることを引き合いに出し、時代による物的事実の変動が利子率の観察された変動に比べれば比較にならないほど大きいとしたら、利子率が純粋に物的な事実に依存することはありえない、としている。すなわち(私の用語法で言うなら)、利子率は恒常的な心理的事実に依存して安定を保ってきたのに反し、大きく変動する〔物的〕事実のほうは主として資本の限界効率表を支配し、利子率ではなく、(多少なりとも安定した)所定の利子率の下で実物資本ストックが増加しうる、その率を決定してきた、ということである。

一般理論の見事な要約となっている。その対策としてスタンプ付き紙幣が提案される。

彼はこう論じている。実物資本の増加は貨幣―利子率によって抑止されており、このブレーキが取り外されたら、現代の世界にあっては、実物資本は急激に増加し、即刻ではないにせよ、それほど時間が経過しないうちに、おそらくゼロの貨幣-利子率が当たり前になるだろう。こうして、第一に必要なことは貨幣-利子率を引き下げることであり、そのためには、と彼は指摘している、貨幣に他の非生産的な商品のストックと全く同様、持越費用を課すことである。ここに生まれたのがかの有名な「スタンプ付き」貨幣という処方箋である。

スタンプ付き貨幣とは、毎月減価していく貨幣のことである。貨幣にも持ち越し費用を課そうという訳だ。笑ってはいけない。「期間限定商品券を配れ」だの「毎年1%消費税を上げろ」などという提案はいまだに絶えることはない。

しかし貨幣があって流動性選好が生まれるのではなく、流動性選好があって貨幣がその対象となっているにすぎない。貨幣の持ち越し費用がゼロに近いことが問題だからといって、人為的に貨幣の持ち越し費用を上げたところで次に持ち越し費用の低い商品が流動性選好の対象となるだけである。現に金価格の上昇は止まることを知らない。大体「マイナス金利」論もこの延長にあるに過ぎない。

ケインズも書いている通りだが、「貨幣も商品でありその持ち越し費用の差は程度の差に過ぎない」のである。紙幣以外のものが貨幣の代わりを務めるだけだ。

重商主義、高利禁止法、スタンプ付き貨幣は資本御限界効率と利子率の関係、すなわち投資誘因に注目した議論だったが、消費性向に注目した議論はどうだろう。

これも16世紀、17世紀を通じて議論に事欠かない。リカードが登場するまでは。いろいろな人の名前が出てくるがここではバーナード・マンデヴィルの「蜂の寓話、1714年」を取り上げる。(ケインズが取り上げているのを取り上げる)関係各方面からクレームがあるかもしれないがケインズの引用箇所全文を再引用する。

驚いたことにこれも複数の邦訳が刊行されている。引用箇所を読めば重商主義者がいかに好戦的であったかもうかがいしれる。

『蜂の寓話』の本体は一篇の風刺詩――「ブンブンうなる蜂の巣、またの名を悪者が正直者になる話」である。この詩には、貯蓄を図るために、あるとき突然、市民がこぞって贄沢三昧の暮らしを放擲することを思い立ち、国家は国家で軍備の縮小を決心する、それからの繁栄した社会のおぞましい顛末が描かれている。

どんな名誉があってももう

借金して暮らすのでは満足できなかった。

仕着せは質屋にぶらさがり

馬車はただ同然で手放して、

堂々とした幾組もの馬はみな

田舎の屋敷と借金をかえすために売却だ。

むだな費用も欺瞞も避け

外国には軍隊もおかずに、

戦争で得たむなしい栄誉も

外国人の尊敬もあざ笑い、

正義とか自由があぶないとき

ただ祖国のためにだけ闘う。

高慢なクローエは

高価な食事代をけずって

じょうぶな衣服を年中着てる。

で、その結果はというと――

さて輝かしい蜂の巣に注意し

正直と商売が一致するさまを見よ。

見せかけは消えてみるみる薄れ

まったく別の顔のように思える。

莫大な金額を毎年使う

人々が絶えたのみでなく、

それで暮らした大勢の者もやむなく

毎日それにならうことになったからだ。

ほかの商売に飛びつくがだめで

どこも同じく人があまっていた。

士地と家屋の値段はさがる。

テーべのばあいと同じく

その壁が演奏によって建てられた

あっというほどの豪華な劇場も貸家だ。

……

建築業はまったくだめになり

職人たちには仕事がない。

技巧でならす絵師はなく

石工や彫刻師の名も聞けない。

そこで「教訓」

美徳だけで国民の生活を壮大にできない。

黄金時代をよみがえらせたい者は

正直と同じようにドングリにたいしても

自由にふるまわなければならない。

(泉谷 治訳)

マンデヴィルは「蜂の寓話」に注釈を残している。ケインズはその2か所を引用している。

貯蓄と呼ばれることもあるこのつつましい節約が個々の家庭では財産を増やす最も確かな方法であるように、同じ方法は国全体に対しても、その国が不毛の国であれ多産の国であれ、それがあまねく追求されるなら(これは実行可能だと考えられている)、同じ効果を発揮する、と想像する人がいる。 たとえば、イギリス人がいくつかの近隣国民のように質素になれば、いまよりははるかに富裕になるだろう、というように。だがこれは誤りだと思う。

国民に幸福をもたらし国民をいわゆる殷盛に至らしめるところの大道は、皆に雇用の機会を与えることにある。そのために政府が心すべきこと、それは第一に、人間が編み出せるかぎりでのありとあらゆる種類の製造業、技芸、手工業の発展を促すこと、第二に、人間同様、大地全体にも思う存分力を発揮してもらうよう、農業と漁業を隅々まで奨励することである。国民の偉大さと至福が期待されるのは、このような政策からであって、浪費や倹約についての小うるさい規制からではない、金銀の価値が上がろうが下がろうが、すべての社会の享楽は、所詮は大地の生む産物と国民の労働次第なのだから。両者は、それらが一緒になれば、ブラジルの金やポトシの銀よりもっと確かでもっと持続性のある、より実質的な財宝なのである。

*ポトシとはメキシコの銀山である。

コメント、解説の類は一切必要ないだろう。

次回は、ホブソンとマムマリーの議論を取り上げる。彼らは過少消費理論に行き着いたので、ケインズとは、ほぼ前提を共有しながら結論が真逆となる。