第2章 古典派経済学の公準

ケインズ自身の論理展開を理解するための解説:助走の三回目となる。

今回は、日本人にとって感覚的に理解することが難しい第2公準の解説である。本ブログでも最もアクセスの多い項目だ。

この難しい理由が「明らかに貯蓄過剰であるのに失業率が低い」という日本の謎の理由ともなっていると思うが、それについては後に詳述する。

第2公準 労働雇用量が与えられたとき、その賃金の効用は、その雇用量の限界不効用に等しい。

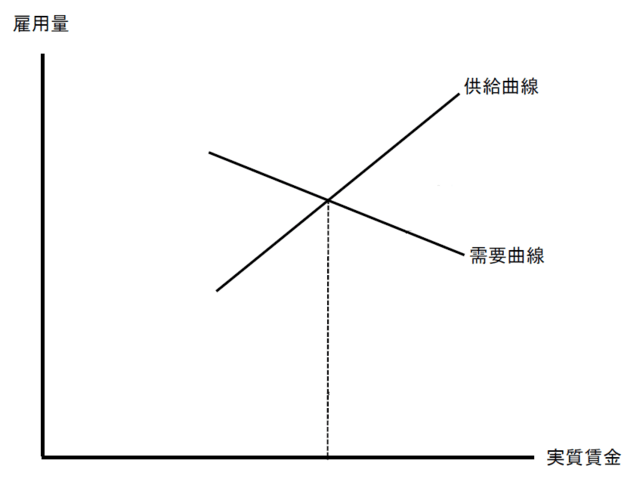

第1公準の与える需要関数が右下がりなので、下の図のように逆に右上がりの供給関数:雇用供給量=f(賃金)を与えれば必ず交点が存在し好都合だ。だが、賃金と雇用供給量は全然別物である。

別物であるというのは、一部の例外を除いて雇用供給量は賃金の関数ではないからである。現代日本では賃金水準が低下するほど雇用供給量は増加している[1]ではないか。別物だが、労働供給曲線という架空の曲線[2]を用いて、労働供給曲線=労働需要曲線の交点で賃金が決まると古典派は考える。理由は第1公準で説明したとおり、価格=賃金が需給をバランスさせると考えるから。労働供給曲線が右上がりでないと古典派理論は成立しない。

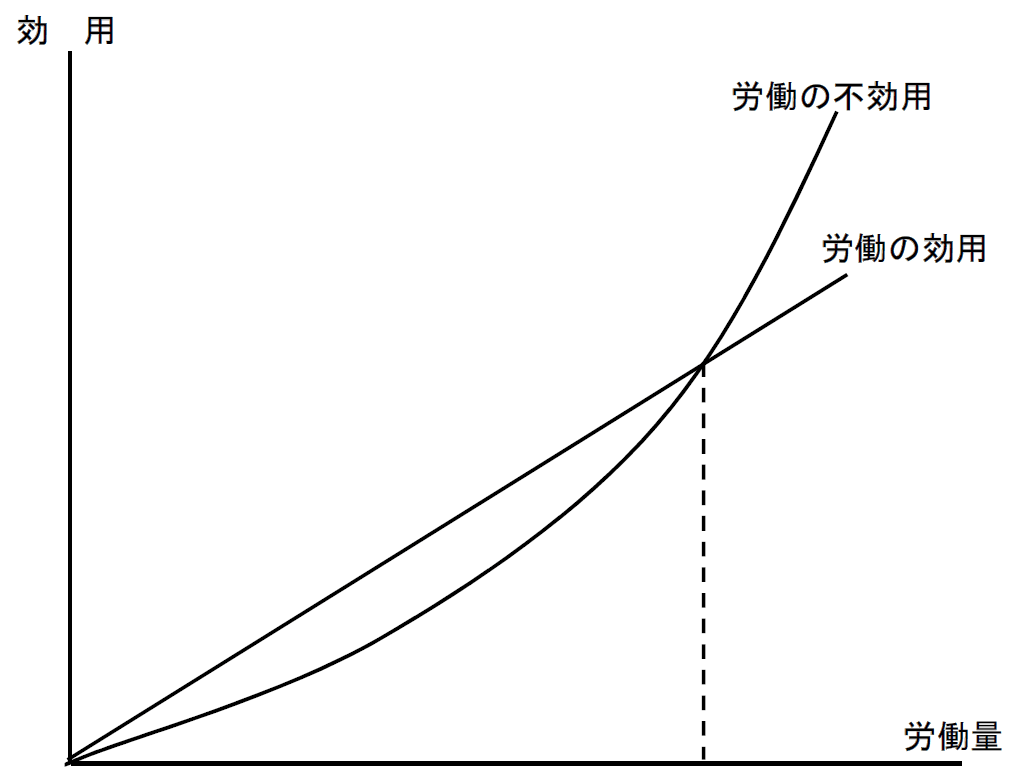

第二公準の意味だが、所与の雇用量の下で賃金の効用=労働の不効用が均衡点だとしている。

感覚的理解のために、例えば、長時間労働を考えてみよう。ここでの労働の効用は賃金のことである。話を単純化するために時間外割増はないとする。時間とともに労働の不効用(疲労の蓄積とか)は増大し、それも指数関数的に増大するだろう。しかし、賃金は先ほどの前提から一次関数的にしか増大しない。そこでいつかは交叉し、労働の不効用と賃金の効用が一致する点が総労働時間数となる。これを労働者全体の「雇用量」に拡張したのが第2公準である。

グラフ参照

このグラフは長時間労働の効用が「将来の出世」とか「メンバーシップの保持」とかの理由で労働の不効用と同じように増大するとしたら過労死に至る長時間労働の説明ともなる。その意味では有用だが、全体の雇用量に拡張することができるのだろうか。

ともかく、第2公準によれば

労働の不効用>賃金の効用 ⇒ 労働を供給しない つまり、自発的に失業する

労働の不効用<賃金の効用 ⇒ 労働を供給する

というわけである。これは証明不可能な命題であるうえ、経験則とも合致しない。しかし、自由放任を旨として経済社会を叙述しようとすると、全ての経済単位(主体)は自由意志のもとで価格を決定し、売る、売らないを決定するものとしなければならず、こういう前提を置かざるを得ない。そんな労働者がどこにいるのだろう?

もう少し、古典派理論に即して解説すると、第1公準のとおり、労働者にとって労働の追加1単位に対する実質賃金は名目賃金ほど上昇しない。というのは、リカードが労働力の枯渇より早く食料の枯渇が始まると考えているからだが、これ以上ここで書くと先に進み過ぎてしまう。

ついにこれ以上労働供給量が増えても実質賃金が上昇しない点まで上昇する。そんな時に誰が働きに行くだろうか?というわけだ。

賃金の上昇が全て物価の上昇に食われてしまう事態を想定すれば、その時労働者はこれ以上の労働供給を止めてしまうだろうか?そんなことはあるわけはないんだが。

さきほどのリカードの理論では労働供給をこの時点を超えて増大させようとすると労働の効用つまり賃金を増やさねばならず、第1公準と整合性を持つ。

果たしてそうだろうか?

理論の整合性を保つために、そのような経済主体を想定しているだけではないのだろうか?

[1]世帯主賃金の崩壊による家族内賃金稼得者の増加と貧困による晩婚化のせいだと考えられる。

[2]直線ではないか、というツッコミは歓迎する。直線と同一視できる区間を表している、と理解していただきたい。