第3章 有効需要の原理

雇用の理論の探求はここから始まる

需要は雇用の関数である。とは

雇用が増える⇒賃金が増える⇒需要が増える と理解した人。全然違います。

ケインズは総供給価格と総需要価格=期待売上収入について次のように書いている。

- 「N人を雇用することによる産出量の総供給価格をZとすれば、ZとNの関係は、Z=φ(N)と書くことができる。これを総供給関数と呼ぶことにする。同じく、企業者がN人の雇用から得られると期待する売上収入をDとすれば、DとNの関係は、D=f(N) と書くことができ、これは総需要関数と呼んでいい。」

- 「ところで、Nの所定の値について、そのときの期待売上収入が総供給価格よりも大きい。すなわちDがZよりも大きい場合には、雇用をN以上に増やそう、必要なら費用を競り上げてでも生産要素を獲得しようという誘因が企業者に生じ、 ZとDが等しくなるまで、この誘因は続く。このようにして雇用量は総需要関数と総供給関数の交点で与えられることになる。というのも、この点こそは企業者の利潤期待が最大となる点だからである。総需要関数と総供給関数の交点におけるDの値を有効需要と呼ぶことにする。以上が雇用の一般理論の中味であり、それを詳論するのがわれわれの目的である」

Z=φ(N)とD=f(N)は何が違うのか?ケインズは厳密に区別をしているが難解である。

総需要価格は企業者がN人を雇用することで期待する売上収入のことである、文字通り。実現された売上ではない。確かに企業者は今後の売り上げ予想から雇用量を決定する。実現された売上ではなく期待売上収入としているのは後々重要となる。またすべて生産を始める決意の時点を分析している。どの時点かというのは「期待」を重んじるケインズにとって非常に重要である。読み進めるときも、どの時点かに注意が必要。

たいへんざっくり言うと、企業者は需要予測(期待)に基づいて生産計画を建てそれに基づいて労働者を雇い入れ、また解雇する、ということだ。それを需要は雇用の関数である、と言う。もっともらしい式にすればD=f(N)となるのだ。

「D=f(N) と書くことができ」るのは、総需要関数が雇用量の関数として成立するのは、それが期待売上収入だからである。くどいかもしれないが、総需要関数が雇用量の関数??!!となったもので。雇用が先にあり、それに伴って売り上げが付いてくると考えている限りピンとこない。

総需要関数を実現された売上ととらえると、賃金+利潤⇒消費+投資という回路をこの時点で導入しなければならなくなるうえに、期待の概念が消失してしまい現実が見えなくなる。期待売上収入によって雇用量は決まってくる。おっしゃるとおりである。

利潤極大化条件のもとでは、総供給価格と期待売上収入は一致する。別の言い方をすれば、期待売上収入は実現する。さらに逆に言えば期待売上収入(総需要価格)が総供給価格を上回っている限り生産は拡大し、雇用量は増大する。ケインズはこのような過程が進行すると、経済全体(*)では、これ以上雇用量を増やしても利潤が増大しない地点、⊿利潤=⊿雇用量=⊿賃金となる地点に行きつくという。なぜなら、⊿利潤>⊿賃金である限り、総利潤は増え方を減らしながらも、増え続けるからである。

*「雇用をN以上に増やそう、必要なら費用を競り上げてでも生産要素を獲得しよう」としていくと要素費用が高まっていく。要素費用は経済全体で見れば≒賃金であった。

一見古典派の第1公準≪賃金は労働の限界生産物に等しい≫のようである。一般理論は第1公準については認めているという人もいる。しかし、それは違う。そこは次回詳述したい。

そこで総需要関数と総供給関数の交点における需要を「有効需要」と呼んでいる。この時点が完全雇用であるかどうかは定かではない。定かではない以上、古典派の第1公準のように賃金が上昇するかどうかも定かではないのである。というのは有効需要の上限を画するのは雇用だけではないからだ。

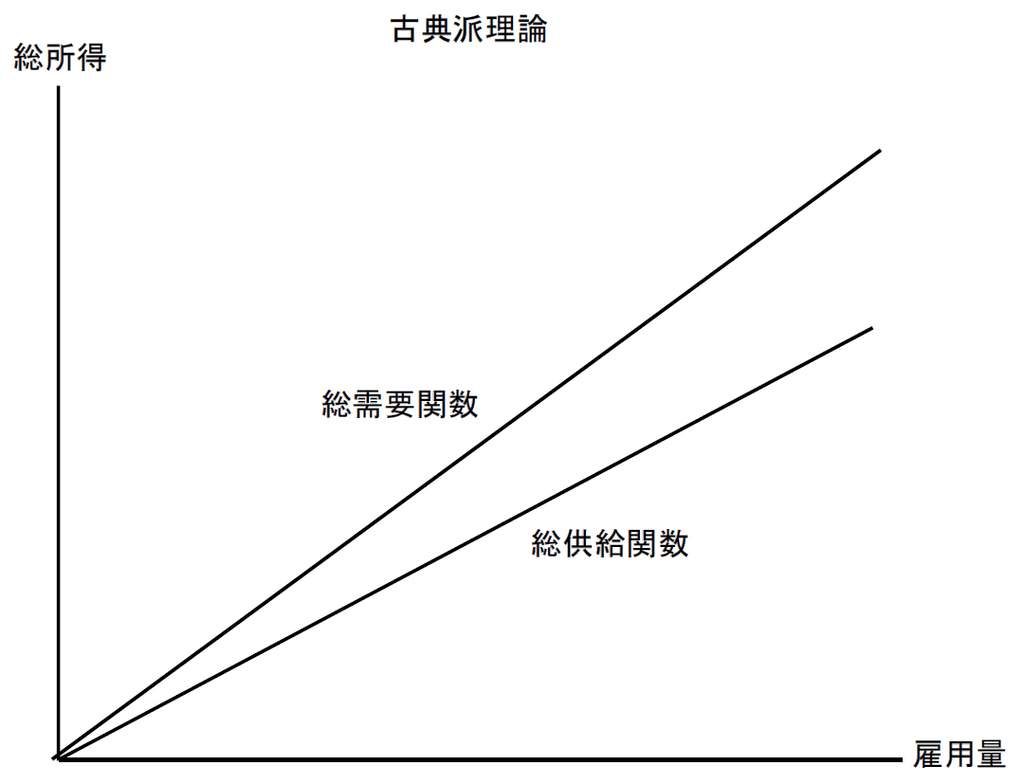

一方、「供給は自らの需要を創り出す」という古典派理論では、総需要と総供給の交点がなく、雇用量の限界まで生産が拡大する、と指摘している。雇用量の限界まで生産が拡大するということは「明らかにこれは完全雇用と同じである。前章においてわれわれは、完全雇用を労働者の行動に即して定義した。われわれがいましがた到達した基準、すなわち総雇用がその生産物への有効需要に対して非弾力的になった状態という基準は、完全雇用のいま一つの、とはいえ同値であるところの基準である。」というわけである。

この指摘は重要である。一般理論は雇用量の限界以外に生産の拡大を停止する要因があることを示唆しているのだ。

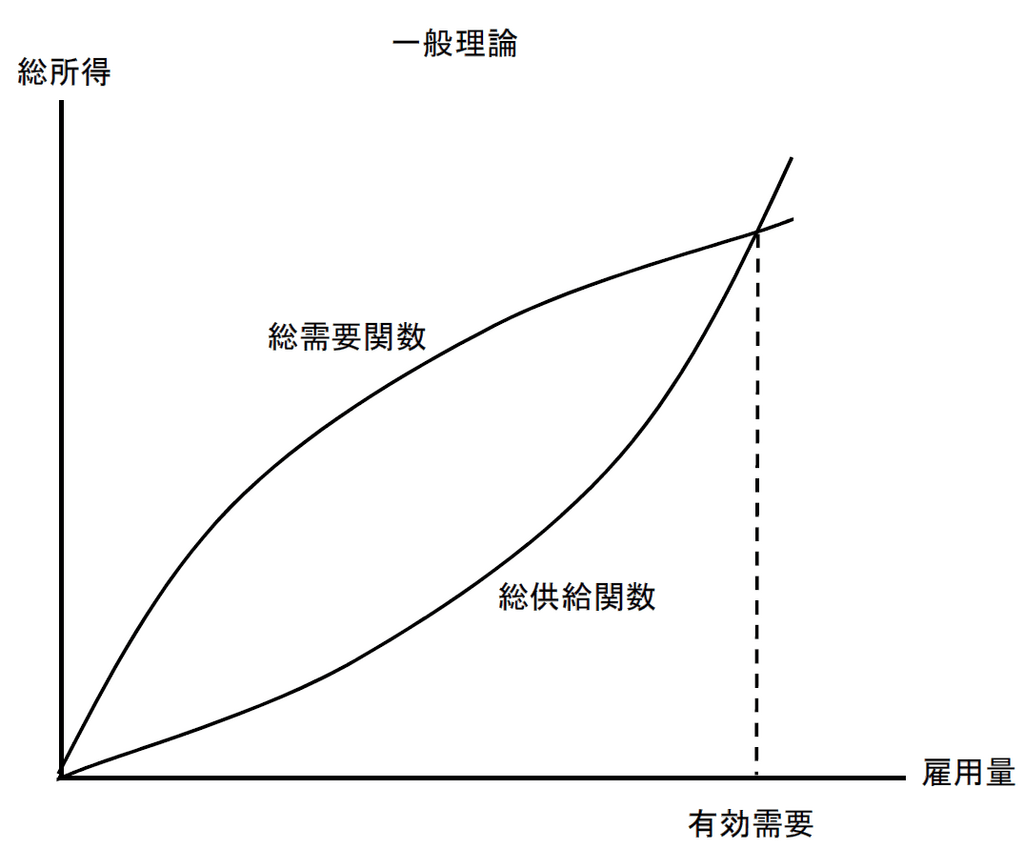

一般理論と古典派理論をあくまで概念的にグラフにするとこういうことになる。あくまで概念であって曲線の形状を云々してもはじまらない。

ここでX軸の雇用量によって需給が均衡する、ととらえてはならない。あくまで総需要曲線と総供給曲線の交点(有効需要)によって雇用量が決まるのである。見た目、価格による需給均衡に似ているから誤解されぬように。

古典派理論は完全雇用を理論の前提としている。

「供給は自らの需要を創り出す」ということと「非自発的失業は存在しない(常に完全雇用は実現している)」ということは同値であるので、どちらかが否定されれば両方否定される、という関係にある。

有効需要=完全雇用ではない。それは所与の条件の下で利潤極大化条件を満たす総需要量に過ぎない。それは利潤を極大化しようとする企業者が必要とする雇用量の上限を画する量であっても、その時に完全雇用が達成されているかどうかは分からない。

では

雇用量以外に、労働力資源の枯渇以外に生産の拡大を停止する要因とはなんだろうか?

総需要関数の傾きが徐々に鈍くなるのはなぜか?

逆に総供給関数の傾きが増えていくのはなぜか?

それゆえ、雇用の理論の探求はここから始まるのである。