バスハイクで長野へ②

11月3日バスハイクで、長野の善光寺~戸隠神社~小布施へ!

善光寺は70分で終了し、次は戸隠神社へ!

約1時間ほど山道をバスに揺られ、到着・・・・・・

でも奥社までは山道を約2km・・・焦ります

速く歩かないと行き帰りだけで時間いっぱいの感じがします。

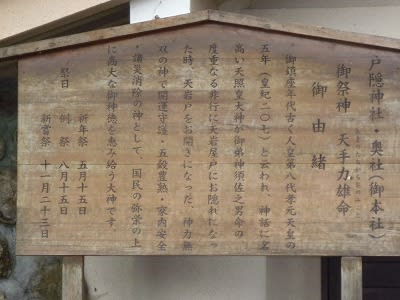

戸隠神社

戸隠神社は、長野県長野市北西部の戸隠山周辺に、五社を配する神社だそうです。

歴史は

一説には現在の奥社の創建が孝元天皇5年(紀元前210年)とも言われるが、

縁起によれば「学問」という僧が奥社の地で最初に修験を始めたのが

嘉祥2年(849年)とされています。

構成各社と祭神は

各社の主祭神は、地主神である九頭龍大神(くずりゅうのおおかみ)

・宝光社(ほうこうしゃ):現在地への鎮座は康平元年(1058年)、

天暦3年(949年)に奥社の相殿として創建されたものである。

・火之御子社(ひのみこしゃ、日之御子社とも書く):創建は天福元年

(1233年)。祭神は天鈿女命(あめのうずめのみこと)。

・中社(ちゅうしゃ):現在地への鎮座は寛治元年(1087年)、

宝光社と同時期に奥社の相殿として創建された。

今回は以下の2社に行きました。

・九頭龍社(くずりゅうしゃ):祭神は九頭龍大神。奥社のすぐ下にあり境内社

のようになっているが創建は奥社より古くその時期は明らかでない。

地主神として崇められている。

戸隠山には「戸隠三十三窟」といわれる洞窟が点在する、その「龍窟」にあたる。

本殿から本殿右手上の磐座の上まで廊下が続いており、そこが「龍窟」となる。

古くは虫歯・歯痛にご利益があると言われていた。

・奥社(おくしゃ):祭神は天手力雄命(あめのたぢからおのみこと)で、

天照大神が隠れた天岩戸をこじ開けた大力の神。神話では天手力雄命が投げ

飛ばした天岩戸が現在の戸隠山であるとされる。中社から車で2.5kmほど車道

を登った後、まっすぐ続く約2kmの参道(車両進入禁止)を登りきった場所に

ある。途中に赤い「随神門(山門)」があり、その奥は17世紀に植えられたと

される杉並木になっている。神仏分離以前は随神門より奥の参道左右に子坊が

立ち並んでいた。旧奥院。廃仏毀釈までは聖観音菩薩を祀っていた。

戸隠三十三窟「本窟」・「宝窟」と言われる中心となる窟が奥社本殿内部にあるが、

非公開なので内部に何があるのかは秘密とされている。

行き帰りだけで70分やっぱり時間がありませんでした、トイレに行ってバスへ戻りました。

楽しい、楽しい 一日でした、良く歩いて良く話をして、最後に蕎麦ソフトクリームを食べました。

11月3日バスハイクで、長野の善光寺~戸隠神社~小布施へ!

善光寺は70分で終了し、次は戸隠神社へ!

約1時間ほど山道をバスに揺られ、到着・・・・・・

でも奥社までは山道を約2km・・・焦ります

速く歩かないと行き帰りだけで時間いっぱいの感じがします。

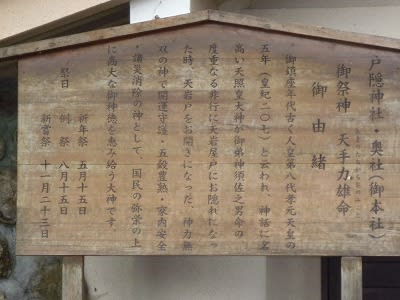

戸隠神社

戸隠神社は、長野県長野市北西部の戸隠山周辺に、五社を配する神社だそうです。

歴史は

一説には現在の奥社の創建が孝元天皇5年(紀元前210年)とも言われるが、

縁起によれば「学問」という僧が奥社の地で最初に修験を始めたのが

嘉祥2年(849年)とされています。

構成各社と祭神は

各社の主祭神は、地主神である九頭龍大神(くずりゅうのおおかみ)

・宝光社(ほうこうしゃ):現在地への鎮座は康平元年(1058年)、

天暦3年(949年)に奥社の相殿として創建されたものである。

・火之御子社(ひのみこしゃ、日之御子社とも書く):創建は天福元年

(1233年)。祭神は天鈿女命(あめのうずめのみこと)。

・中社(ちゅうしゃ):現在地への鎮座は寛治元年(1087年)、

宝光社と同時期に奥社の相殿として創建された。

今回は以下の2社に行きました。

・九頭龍社(くずりゅうしゃ):祭神は九頭龍大神。奥社のすぐ下にあり境内社

のようになっているが創建は奥社より古くその時期は明らかでない。

地主神として崇められている。

戸隠山には「戸隠三十三窟」といわれる洞窟が点在する、その「龍窟」にあたる。

本殿から本殿右手上の磐座の上まで廊下が続いており、そこが「龍窟」となる。

古くは虫歯・歯痛にご利益があると言われていた。

・奥社(おくしゃ):祭神は天手力雄命(あめのたぢからおのみこと)で、

天照大神が隠れた天岩戸をこじ開けた大力の神。神話では天手力雄命が投げ

飛ばした天岩戸が現在の戸隠山であるとされる。中社から車で2.5kmほど車道

を登った後、まっすぐ続く約2kmの参道(車両進入禁止)を登りきった場所に

ある。途中に赤い「随神門(山門)」があり、その奥は17世紀に植えられたと

される杉並木になっている。神仏分離以前は随神門より奥の参道左右に子坊が

立ち並んでいた。旧奥院。廃仏毀釈までは聖観音菩薩を祀っていた。

戸隠三十三窟「本窟」・「宝窟」と言われる中心となる窟が奥社本殿内部にあるが、

非公開なので内部に何があるのかは秘密とされている。

行き帰りだけで70分やっぱり時間がありませんでした、トイレに行ってバスへ戻りました。

楽しい、楽しい 一日でした、良く歩いて良く話をして、最後に蕎麦ソフトクリームを食べました。