はじめに

昨日までの記事ライトセミを打つ・・・・5日目(実戦のための練習1)及びライト側のセミを打つ・・・第6日目(ブロックからセミに入る練習を・・・)の練習で相手からチャンスボールが返球される場合と、スパイクボールが飛んでくる場合に、当方の前衛ライトがどのように動いてライト側からのセミクイックを打つのかという代表的な二パターンの動き方を習得しました。

で、本日は、ラリーの中で、その前衛ライトが行う二パターンのプレーのうち、それぞれの局面でどちらを採用するべきかという判断スピードをアップする練習をします。

練習方法

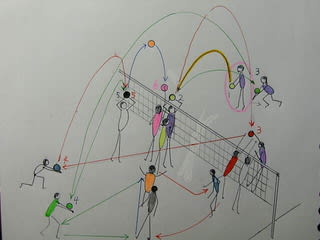

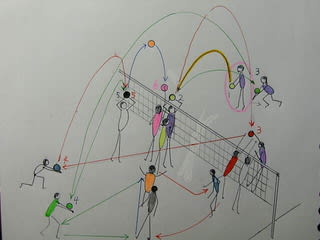

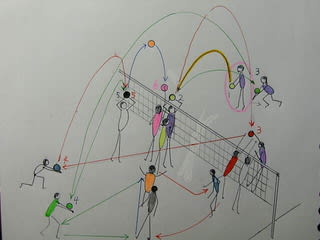

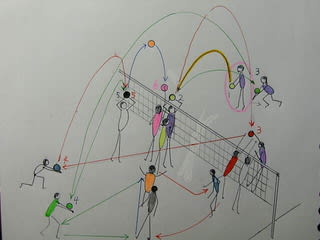

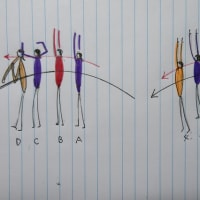

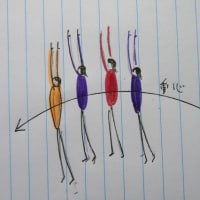

下図を見て見て下さい。

要はですね、左上のピンクの○囲みの紫シャツの選手が1発目のボールを紫シャツのセッターに向けて出し、このセッターがトスを上げるか、若しくはレシーバーのほうにボールを返すかしますので、前衛ライトはそのボールの動きを見て、ブロックに行くのか、それとも下がってレシーブするのか判断して、そこからセミクイックを打つまでの練習をするのです。

詳細は次のとおりです。

1回目のボールコンタクト(パスを出す)

ボールは右上でバレーボール●を両手に持って立っている○囲みの紫シャツの選手から同じく紫シャツのセッターに向かって出します。

このボールは向こう側のチームが1回目のボールコンタクト(レシーブ)をしていると仮定します。

この場面で前衛ライトは黄色シャツの位置でセンター攻撃(クイックやセッターのツーアタックですね。)に備えます。

2回目のボールコンタクト

2回目のボールコンタクトは、向こう側の紫シャツのセッター(コーチでもいいのです。)が行いますが、この時セッターは、●→●のとおりレシーバーにボールを返してもいいし、はたまた●→●のとおりレフトオープンにトスしてもかまいません。

前衛ライトはトスアップが終わるまでは、黄色シャツの位置で、ブロックの準備をします。

判断練習・・・・このボールの行方が判明した時点で、ブロックに行くのか、はたまた下がってレシーブするのかを判断します。しかも、この判断をチーム全体で判断できるよう、他の選手と感覚を合わせて行くように練習します。チームメートと同じように判断して動けるというのが大事なのです。

実際には、ここに相手の攻撃としてクイックが入ることもありますし、2段トスが3mくらい離れた場所に上げられて、ブロックするのか下がってレシーブするのかの判断に迷う場面が出てきます。そこのところをできるだけチーム全員が共通認識を持って動けるようにするための練習なのです。

この時点で相手チームがチャンスボールを返して来ると判断すれば、攻撃のサインも出されるから聞き逃さないようにしないといけません。打って来るとなると、自分がマークするのはクイックか時間差か、はたまたオープンか、といった判断を迫られます。

3回目以降のボールコンタクト

紫シャツのセッターがレシーバーに返球した場合

これは相手チーム1回目のボールコンタクトからレシーブが乱れ、2回目のカバーでもトスにつながらず、3回目のボールコンタクトで相手チームがチャンスボールを返球するという想定を示しています。

分かりやすくするためにチャンスボールが返球された場合についてはボールの動きは●→●で示し、その場合の前衛ライトの動き方もグリーンシャツや↓で示しました。

この部分の動きについての練習方法はライトセミを打つ・・・・5日目(実戦のための練習1)に記載してありますのでご覧ください。

判断練習・・・・この時点で、サインを出し、これによって攻撃パターンやレシーブ体勢を整えるのですね。一人だけ違った動きをしないよう注意しないといけません。

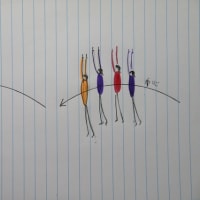

紫シャツのセッターがトスアップした場合

これは、1回目のボールコンタクトであるレシーブがセッターに返球され、ここからオープントスが上げられたと想定します。

で、ボールの動きは●→●で示し、前衛ライトの動きも赤いシャツや↓で示しました。

この部分の動きについての練習方法はライト側のセミを打つ・・・第6日目(ブロックからセミに入る練習を・・・)に詳しく記載してありますのでご覧ください。

判断練習・・・・・この場合の当方の攻撃は、サーブが打たれる前に

出されるサインなど、あらかじめ決められた攻撃と

せざるを得ないのですが、状況によってセッターの

位置がずれたり、決められたとおりのサインプレー

ができないことがあります。

そのような場合に、瞬時に切り替えてアタッカーが

別のトスを要求したり、セッターが別の入り方を要求

したりする場面が登場します。

このパターンを覚えて、判断スピードを上げて行く

練習をします。

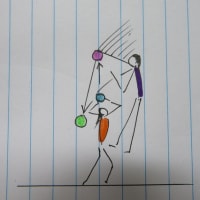

味方のセッター(白シャツ)のトスアップから、セミクイックまで

この間は●→●→●でボールの動きを示し、ボールの位置に対応させ、前衛ライトの選手のシャツの色や動く方向(↑)も同じ色で示してありますので、よく確認してください。

この部分の動きが不明な方は記事ライトセミに挑戦! 4日目(ウラ技・・30度助走)を見ていただくと分かると思います。

おわりに(さらに発展練習を・・・)

以上、1週間に渡って前衛ライトの代表的な動き方を入れながらライト側のセミクイックを打つ練習方法をご紹介させていただきました。

この後、例えば相手側の返球する場所を変えたり、相手のチームにAクイックや時間差のセミクイックを入れて、このブロック対応から攻撃までの流れを作る練習をしたり、こちら側も選手全員が入って、サインを出しながら攻撃するまでの練習をしたり、さらにはブロックされた場合カバーや組み立てを練習したりと、試合に出て来る色々な場面を想定して練習していくのですね。

そして、そのようなラリー中の様々な場面に遭遇した時、対処する方法をチームとして準備できているチームが、1本1本のラリーで得点できるということになっていくのです。

いかに、試合中のラリーを想定し、そのためにどのような準備ができたかでチームは強くなっていきますからね。これが、当たったりはずれたりするので、バレーボールは面白いのですね。

このブログでは、そのようなパターンをできるだけご紹介させていただきたいと考えておりますので、その中から、チーム事情や対戦相手のバレーボールのパターンを考えつつ、自分たちのバレーを作り上げていただくと嬉しく思います。

1週間お付き合いありがとうございました。今後とも、どうぞよろしくお願いします。

blogramランキング参加中! ←応援(クリック)していただくと嬉しいのですが・・・。頑張って、記事をアップしていきますので・・・どうかよろしくお願いします。

こちら↓では当ブログの見どころやバレーボールの人気ブログを紹介中です。どうぞ、ご覧ください。![]()

![]()

にほんブログ村

このパターン練習を繰り返しやっていきたいと思います。

チームカラーにもよるのですが、本当に通じるチームと通じないチーム(上手というより、初心者が多く玉の予測ができないチーム)があるので、バレーはおもしろいです。

とにかく考えすきず、体で覚えていきたいです。

好きではじめたことですから^^

また、どんどんリクエストさせていただけたらと思います!!

これからもよろしくお願いします。

リクエストには、精一杯のご返事をさせていただく所存ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

せれママさんが言われるとおり、基本的なところを理解した後は、考えすぎず体が覚え込むまで反復練習あるのみです。

実際の試合では、無意識のうちに動くという状態になっていないと、なかなか通用しませんものね。

ここに、練習の大切さがありますよね。頑張ってください。

ほんとに、いつもご丁寧なコメントをいただき感謝いたします。