軌道を見極めるにはボールを良く見る

当たり前の話ですが、ボールを良く見ておく必要があります。

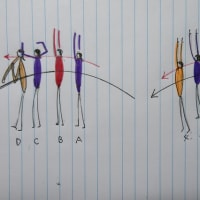

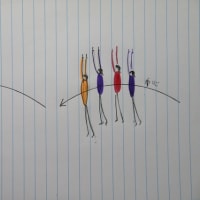

上記図のように●のボールをレシーブしようとする時、そのボールが

H

M

L

のいずれに来るかを予測するには

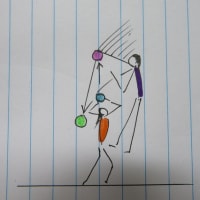

下図のとおり、●に至る前のボールの軌道

●→●→●→●をしっかり見なければなりません。

ところがただ、このボールを見ているだけでは、やはり軌道を読みとることが難しく、

ましてや、手元のどの辺にボールが来るのかを見極め、そこに手を出すのは難しいのです。

レシーブのうまい人のプレーを見ていると、結構早い段階で、カチッとレシーブ体勢に入り、サーブのボールのほうが、レシーバーの構えた腕の所に引き寄せられるように近寄って行って、レシーブされてしまうように見えます。

その仕組みについて、少し説明したいとおもいます。

自然にレシーブできている方は、特に参考にする必要はないですが、レシーブがうまくいかないという方や、サーブのボールが来る所にうまく腕が出せないという方は是非練習のポイントを押さえるというきっかけにするつもりでお読みいただくといいかと思います。

動かさない所(目線と腕)

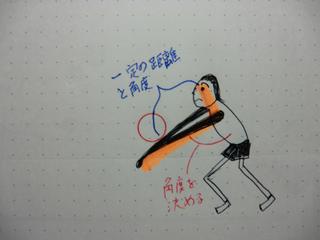

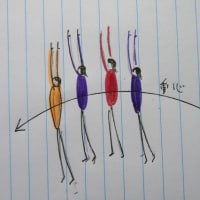

下図のような姿勢でサーブレシーブをする時動かしていけない場所はどこでしょうか?

そうです。腕の角度と目線ですね。

下図のようになります。

目とボールをレシーブする腕までの距離が一定で、目線が一定の高さになるように、しておくのです。

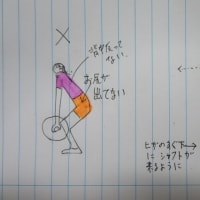

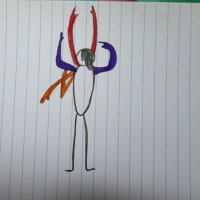

もう少し、こだわって説明するとですね、イメージとして体の中に下図のようにオレンジの

鉄骨みたいなものが入っているような感じです。

目から、首、腕までがこの鉄骨の上に固定されたような感じです。

こうすることによってどのような効果が得られるかについて、次の機会にお話します。

この所を理解して、反復練習したことで我チームの選手の多くが、少なくともレギュラーを勝ち得たレシーバーはある程度サーブレシーブに対応できるようになりました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます