ブログをご覧いただきましてありがとうございます。

今日も寒かった!そして冷たい雨が降っています。

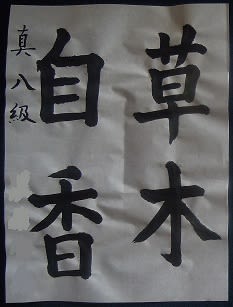

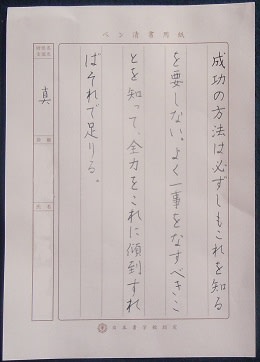

6月号の練習を始めました。

時計をみたらもう一枚書けそう、、、

墨も残ってる、、、と、

2枚書きました。

1枚目がまったくの初見で、2行目が小さくて気になったところを2枚目でいくらか修正できました。

もう少し流れをつかめれば、なんとかなりそうか…

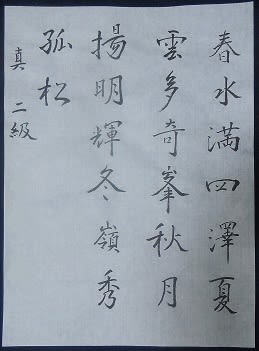

同じ銘柄の半切です。

手漉きなのでこういうこともあるかと思いますが、

一枚目は去年買った一反の最後、

地色が白く厚さが薄めです。

二枚目は先月買った一反の最初、

地色が黄色っぽい白で少し厚みがあります。

そして滲む? かすれやすい?

ちょっと書き心地が違うので戸惑いました。

一枚目↘

↙二枚目

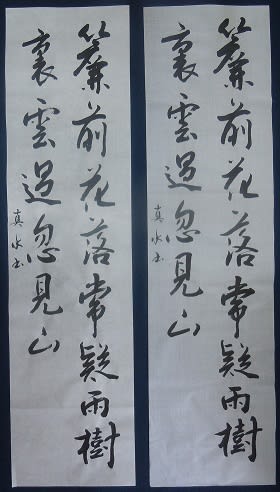

簾前花落常疑雨樹

裏雲過忽見山

【読み】

簾前花落ち常に雨かと疑い

樹裏(じゅり)雲過ぎ忽(たちま)ち山を見る

【大意】

簾の前の落花は雨ではないかと疑われ

樹間の雲が去ると山が見えてきた

by 殷 邁 (いん まい)

***

私の書道教室では、原則月4回、教室で書いていただいて、

対面で添削指導をすることを基本としています。

でも、ご都合で通学できないかたは、通信指導もさせていただいています。

(ある程度、書道の基本用語をご理解いただいているかたを対象)

筆遣いは見て覚えないと、口だけや文字だけの説明では、身に着きません。

なので、初心者の方は、なるべく教室で書いていただくことをお勧めします。

毎週がご無理な場合は、月に一度だけでも添削にいらしていただくよう、

ご都合に合わせて授業料をご相談する添削指導もしております。

オンライン、リモート?ですか、(@@)

今どきのおしゃれな方法には対応していません。

機械を扱えないのが一番の理由ですが (笑)

墨の様子や紙の味わいがモニターではよくわからなくて…

なにより会員様とご一緒にあ~だこ~だ書道のお話しから、

世間話をして、お人柄に触れることもその方の書のうちで、

それが楽しいから。。。

教室では、墨の磨り具合、筆の傷み具合を見て交換時期、

紙の選び方、など、書道の様々なお手伝いをさせていただいています。

基本は、教室にいらしていただいたほうが、書道をご理解いただく近道だと思います。

私は恩師が添削してくださる運筆や筆の動きを見て、

何度も繰り返し運筆していただいて、覚えました。

いい言い方かどうかわかりませんが、

技術は見て盗め、、、? ^^

新型コロナウィルス感染予防対策は、

体に無害の植物性の空間除菌をディフューズしています。

安心して教室でお稽古していただけます。

新会員募集中

こちらの教室で使っている手本は、故・大貫思水先生

(小中学校検定教科書筆者、旧文部省筆順委員会委員)の

教本です。