私のテストピース作りを紹介します。釉薬作りの中でテストピース作りは最も手間のかか

る作業です。この手間を嫌って釉薬を自作しない人は多いですが、自分が納得のいく

釉薬を手に入れるメリットは大きいです。私はできるだけ手間がかからないやり方を心

がけているので、この投稿が何かしらの参考になればと思います。しかし、もっと良い

やり方を実践されている方には逆にぜひ教えていただきたいです。

1.テストピースの成形

私が作るテストピースは厚みが7mmで70×50mmの大きさです。これを15×50mm

の土台に乗せるのですが、土台に厚さ8mmの板の木口を押し当てて溝を作り、そこに

テストピースをはめ込み、土台の土でしっかりと挟みます。ドベは使いません。ドベ

を使わない事で、焼成後に土台を金槌で軽く叩くと土台が簡単に外れ、収納し易くな

るからです。テストピースの大きさは、あまり大きいと後々の収納スペースがばかに

なりません。色々試した結果この大きさになりました。初めの内は大きくないと判断

できないと感じましたが慣れてくると小さくても判断できるようになりました。

テストピースには中央に印花を押してあります。この凹みは釉薬が溶けた時にエッジ

部分の素地がどれくらい見えるかを確かめるのに重要です。つまり釉のヌゲのチェッ

クです。

2.原料を計量する道具

(1)秤

秤は以下の2種類を使い分けています。

①精密デジタル秤 秤量100g

テストピースに使う原料は数十グラムなので秤量は100g程度で100分の1グラム

単位で量れるものを使います。上皿天秤を推奨する解説書もありますが、精密デ

ジタル秤の方が量る手間がずっとかからないと思います。ちなみに私はA&D社

製秤のACアダプター付きを使っています。

②アナログ式キッチンスケール 秤量1kg

同じ基礎釉で色が異なるテストピースを何枚も作る場合に基礎釉の原料をま

とめて計量するために使います。秤量1kgで高性能なデジタル秤は大変に

高価。一方で安価な料理用のデジタル秤は耐久性が低く、電池切れもあるの

で半永久的に使えるアナログ式が便利。私は持ち運びし易い様にアルミ棒の

取っ手を付けて使っています。

(2)さじ

原料を取るさじは普通のティースプーンと棒の先にクリアファイルの切れ端を

接着した「茶杓」(デジタル秤の画像の右下)使っています。「茶杓」は金属原料

を100分の数グラムすく取るのにとても便利です。

3.計量

(1)加算式計量

私は原料を秤の上で加えながら計測しています。これは原料毎に量ってから後で

混ぜる方法より原料を運ぶ回数が少なくて効率的です。

原料を足しながら量るために浅くて広いプラスチック皿を使います。これは、

皿の上で原料同士がなるべく混ざらない様に置いて、入れ過ぎた場合は原料を

すくい出して調整し易くするためです。ちなみにこの皿は、使い捨ての塗料用

カップをカットして浅くしたもののです。さじは、白色系原料用と有色系原料

用が各1本と「茶杓」1本です。原料ごとにさじを変えません。取る原料を変

える時にティッシュで拭うだけで、水洗いを省略しています。

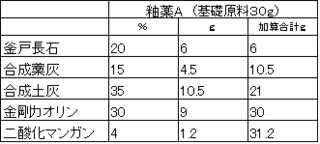

(2)配合表

この方法で計量するために配合表には原料名を書いた列の右の列に各原料の

パーセント、次の列に各々のグラム数、さらに次の列には原料を皿に入れる度

毎の重さの合計を書き、この列を見ながら計量して行きます。通常、基礎となる

原料の合計を100パーセントにして着色剤の金属類は外割りにします。下の例

では、基礎釉原料を30gとしています。

(3)配合の一部を徐々に増やす場合の計量

ある配合で、原料の一部を徐々に増やしてその変化を見る場合、先ず最初の配合

でテストピースを釉掛けして、次に、残った釉薬に増やしたい原料だけを足し

ます。そうすることで、計量の回数と原料の無駄を減らすことができます。

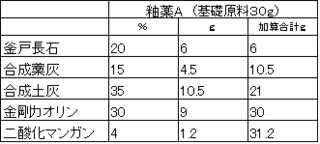

下の例では、釉薬A(前項と同じ)は原料合計31.2gに同量の水を加えて釉は

62.4gとなります。釉掛けをした後に残った釉を計量したら53.5gでしたので

その半分の26.75gが原料です。その原料の内、基礎釉原料は31.2分の30なので

25.72gとなります。釉薬Bでは二酸化マンガンを4%から6%へ2%増やした

いので加える量は25.72gの2%の0.51gになります。

(4)一つの基礎釉を元に多数テストする場合

同じ基礎釉で色が異なるテストピースを何枚も作る場合は、その枚数分より

多少多めの分量を各原料ごとに量り、粉末のままで良く混ぜてから1枚分づつ

取り分けます。これで計量の回数を大幅に減らすことができます。但し、塊に

なっている原料はあらかじめ良く砕いておく必要があります。

3.原料の擂り

擂りは単調で退屈な仕事ですが、機械になったつもりでひたすら擂ります。初め

に乳鉢に水を入れ、次に原料を入れてじっと10秒ほど我慢して待ちます。これ

は原料に水が浸透するのを待つためで、直ぐに擂り始めると長石などが乳棒に

まとわり付いて、これをつぶして溶かすのに結構余計な手間が掛かるのです。

1枚1分間ほど擂ります。乳鉢は、原料20g位までなら直径12cmのものを

使います。水を入れるのには洗浄ボトルを使います。これは出す量を微調整でき

てとても便利です。

4.テストピースの釉掛け

私は釉薬はテストピース専用の容器で浸し掛けしています。一般的には釉に

CMCを混ぜて塗り易くした上で筆で塗りますが、それでも釉薬によっては表面

が凸凹になりテストピースと作品の焼き上がりが違ってしまう事があります。

しかし筆塗りの場合は必要な原料が少なく済むというメリットがあります。

どちらが良いかは考え方次第です。

自作の専用容器は、テストピースを逆さまにして出し入れできるぎりぎりの

大きさにしてあります。細かい白土に透明釉を掛けたものです。この容器に

必要な原料は約20gです。

乳鉢から口の狭い容器に釉を移す際に釉が外へこぼれ難くするため、乳鉢の縁

にその都度マスキングテープを貼っています。釉を無駄なくすくい取るのには

小型のシリコンべらが役に立ちます。浸けたテストピースを容器から出す時は

ゆっくりと出します。これはテストピースの付根は薄掛け、上端は濃い掛けに

してその違いを確かめるためです。画像のピースの場合、付根が5秒、上端が

8秒になるように浸しました。最後にテストピースに下絵具鉛筆で釉の名称な

どを記入して本焼きします。