2024年6月1日にオープンした、UESHIMA MUSEUM起業家の植島勘九郎(1979〜)が開設した現代アートの美術館

渋谷駅から徒歩約10分の好立地、渋谷教育学園の敷地内にあります

驚くのは植島氏が、2年余りで、現代アート約700点をコレクションし、計画から1年で開館する驚異的スピードですね

完全予約制ですがネットで当日でも申し込めます

展示スペースは、B1から5階まであり、各階階段の踊り場には杉本博司の写真が展示してあります

杉本博司 Palais Garnier 2019

パリ・オペラ座

主な作品、お気に入りの作品を

並べます

1階エントランスから入ると!?

Ryan Gander タイトル間の混乱の種まき、または不法占拠者 2011

スヤスヤ眠るネコちゃんは、お腹が膨れたり凹んだり…

確か、以前京都のお寺さんで同じような作品を見たような

名和晃平 PixCell-Deer#40 2015

壁に鹿がお出迎え

エレベーターで5階まで上がって、階段で降りてくると杉本博司の写真も見られます

各階のギャラリーには、予約時に返信されたスマホのQRコードを入口でかざして入場します

5階 松本陽子の絵画

松本陽子 The Day/Saw the Evening Star 2023

松本陽子 光は闇の中に輝いている 1992

松本陽子(1936〜) 油画中心の抽象表現全盛時代からアクリル絵具を使っていた。近年、世界的評価が高まっているそうですいいですね (θ‿θ)

4階 変わるもの、消えゆくもの

毛利悠子 Decomposition 2024

アーティゾンでの個展開催中

宮島達男 Counter Fragile No.42004

Vertial in Green 2022

もはや巨匠!

3階 女性画家のまなざし

非常に特徴的なフロア

松井えり菜 すれ違いユートピア2022

3階で唯一知っていた作家

津上みゆき View,Flowing,Evening,8Feb 2019/2022 2022

明るいゲルハルト・リヒター風

B1 絵画における抽象―その開拓精神

オラファー・エリアソン Eye see you 2006

ルィーズ・ブルジョア

Jast Hanging (私を見捨てないでシリーズ) 2009-2010

題名最高\(°o°)/

村上隆×Virgil Abloh

Virgil Abloh Our Spot 1 2018

ゲルハルト・リヒター Abstract Skech 1991

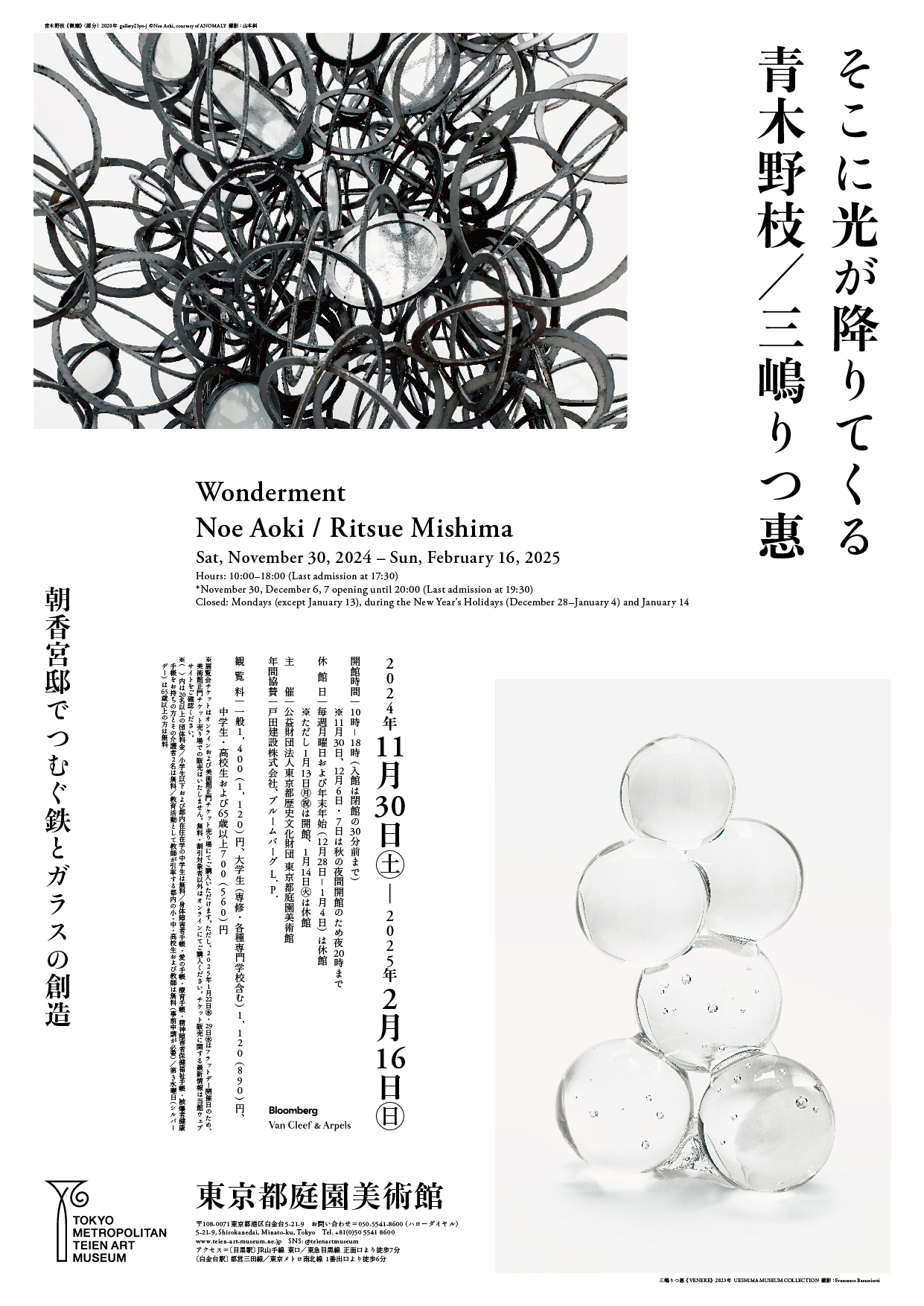

塩田千春 State of Being(skull)

2015

塩田千春 State of Being(Two Chairs)2012

ここで塩田千春を観ると安心しますね

名和晃平 PixCell-Sharpe's grysbok

2023

南アフリカ西ケープ地区固有の小さなカモシカ

バラエティ豊かな現代アート、点数が多く、1回でじっくり鑑賞するには無理があります…

2、3回来るつもりで最初は流して、気に入った作品探す、調べる、が必要ですね

気に入ったフロアに集中するのもいいかな

★★★★★

見応え十分、空いてます