超低速台風10号に翻弄された

1週間でした

過日、青森県の十和田市現代美術館を訪ねました

数ある日本の現代美術館の中でも、最も好きな現代美術館です(直島はまだ行ってない…)

特徴的なのは、屋外常設展示で誰でも無料で楽しむことができます

金沢21世紀美術館は、背景に金沢城石川門があり、金沢という街の魅力の一つになっていますが、十和田市の街はシャッター街で活気はなく、屋外常設展示に力を入れたのでしょう

屋外常設展示を観ていきます

「」は作品名、作者(生年、出身地)

「愛はとこしえ十和田でうたう」

草間彌生(1929〜 長野)

「ゴースト アンノウン・マス」

インゲス・イデー(1992結成 ドイツ)

「ファット・ハウス ファット・カー」 エルヴィン・ヴルム(1954〜 オーストリア)

「フラワー・ホース」 チェ・ジョンファ(1961〜 韓国)

「アッタ」椿昇(1953〜 京都)

「はじまりの果実」 鈴木康弘(1979〜 静岡)

美術館エントランス

館内常設展示

「ゾボッフ」ジム・ランビー(1964〜 スコットランド)

「スタンディング・ウーマン」ロン・ミュエク(1958〜 オーストラリア)

美術館を代表する作品

身長4メートルの老女

「コーズ・アンド・エフェクト」ソ・ドホ(1962〜 韓国)

タイトルは「因果関係」を意味するらしい。同じポーズの小さな人形の連鎖で造形されている。全体のフォルムは卵子に受精する精子にも見える。小さな人形はDNAかもしれない。因果とは仏教の輪廻転生であり、アーラヤ識、集合的無意識に繋がるだろう。

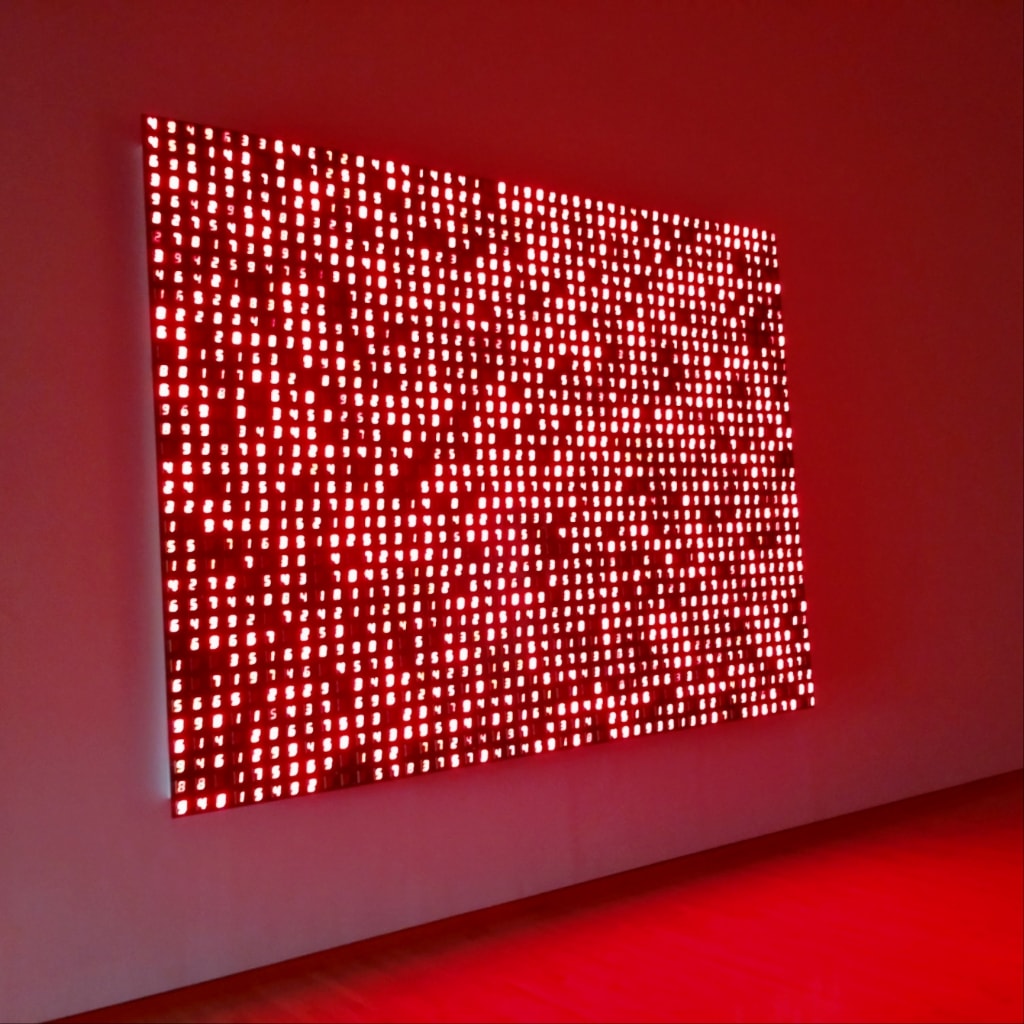

「水の記憶」塩田千春(1972〜 大阪) なんとも強烈な赤の光だ!十和田湖にあったという古びた木船。水の記憶は、血潮の流れだろうか…

いいですね🥰

「光の橋」アナ・ラウラ・アラエズ(1964〜 スペイン)

アラエズは女性作家。クリスタルで柔らかい。

「ウォール・ペインティングミラー」 フェデリコ・エレーロ(1978〜 コスタリカ)

屋上から八甲田山を望む

「夜露死苦ガール2012」 奈良美智(1959〜 青森)

「オクリア」ポール・モリソン(1966〜 イギリス)

「ザンプランド」栗林隆(1968〜 長崎)

白い部屋に、白いイスとテーブル、天井から白い生き物の足、テーブルに上り、天井の穴から首を出すと、地獄の黙示録のウィラード大尉のようにジャングルの水面から顔を出す。これ楽しいです✨

「ロケーション(5)」 ハンス・オプ・デ・ベーク(1969〜 ベルギー)

真っ暗闇のダイナーの窓下に果てしなく続く高速道路ここは2人がけで座れるので休憩?できますが、不謹慎な人はいなかった…

「松 其ノ三十二」 山本修路(1979〜 東京)

(ネット画像借用)

「無題/デッド・スノー・ワールド・システム」ボッレ・せートレ(1967〜 ノルウェー)

映画「2001年宇宙の旅」から着想を得たらしい

(ネット画像借用)

「闇というもの」マリール・ノイデッカー(1965〜 ドイツ)

静寂が支配する深い闇の森

ここも好きですね🤔

別棟の常設展示

「建物―ブエノスアイレス」レアンドロ・エルリッヒ(1973〜 ブラジル)

屋外常設展示 夜のお楽しみ

(ネット画像借用)

「エヴェン・シェティア」ジャウメ・プレンサ(1955〜 スペイン)

エヴェン・シェティア(EVEN SHETIA)とは、ヘブライ語で「創造の石」を意味する。ユダヤ教で世界創造が始まった地点。日没になると岩から一筋の光が放たれる。

大人も子供も、

何度来ても楽しい美術館です!!

2024年8月28日に、DIC株式会社から突然、『2025年1月下旬より休館』する旨が発表された

2024年8月28日に、DIC株式会社から突然、『2025年1月下旬より休館』する旨が発表された