デヴィッド・ホックニー展の後は、MOTコレクションへ

三上晴子 スーツケース 1992-93年

名和晃平 PixCellーDeer#17

2009年

名和晃平(1975〜)

『視覚や触覚にとって、世界は表面の連続であり、あらゆるものは様々な「表皮」で覆われている。 私たちはものを「表皮」において感知し認識する。 だから、あるものがリアルに感じるかどうか、決定的なのはその表皮の質 なのである。「皮」は感性と物質を繋ぐインターフェイスであり、 感性 と物質の交流のなかからイメージが生じてくる。』

「名和晃平ーシンセシス」 2011.1図録より

村瀬恭子(1963〜) Carousel 2003年

水の中で溺れているのか、泳いでいるのか…

最も印象的だったのは、

加藤美佳(1975〜) カナリア

1999年

印象的な少女の制作方法は、

『大理石粘土や毛髪、ガラスアイなどを素材として、少女の人形を半年程度かけて制作し、それを最適な光や構図で写真撮影した後、カンヴァスにトレースしディテールを吟味しながらクローズアップされた少女の顔を、巨大なカンヴァスに油絵具で描いて作品に仕上げていく。

』webより引用

人形師なのか、写真家なのか、画家なのか…

ゲルハルト・リヒターが絵画と写真の関係を追求した『フォト・ペィンティング』は、人物を写真のような絵画として描いた

加藤美佳は、『少女』の人形を制作して、写真に撮り、人形を写真のような絵画として描く…

不思議な魅力は、人形ならではなんだろう

サム・フランシス《無題 (SFP85-95)》 《無題 (SFP85-109)〉、〈無題 (SFP85-110) 1985年

『カリフォルニア生まれの抽象表現主義の画家として知られるサム・フランシス (1923-1994)の生誕 100周年を記念し、 当館に寄託されている大型の絵画作品 (アサヒグループジャパン株式会社所蔵) を一堂に展示します。

サムフランシスの画業は、 1944年、 陸軍航空隊の飛行訓練中の事故によって脊髄結核を患っ た病床に始まります。 文字通り寝たきりの入院生活中に、セラピーとして水彩画を描き始めたフラン シスは、やがて本格的に美術を学びます。 その後 1950 年にパリに渡ると、アンフォルメルの興隆 するヨーロッパで新進画家として注目を集めました。 また、1957年の世界旅行の際に初めて来日して 以降、 日本と深いかかわりを持ちながら画業を展開した画家でもありました。 この一室に並ぶ 1985 年制作の作品は、 過去の自作に見られる様々な要素が大胆かつ大らかに構成された大作で、 国内 を巡回した個展を機に日本にもたらされたものです。』

会場解説より

宮島達男 『それは変化し続ける それはあらゆるものと関係をむすぶ それは永遠に続く』1998年

”実見しない絵画を語ってはならない“と思った。

ホックニーの絵画をアクリル絵具の“安っぽい”絵だと思っていた先入観は見事に打ち砕かれた。

ホックニーは色彩豊かな『雪舟』

だった。

第1章から第6章までは撮影禁止のため、写真はネット画像を借用しました。

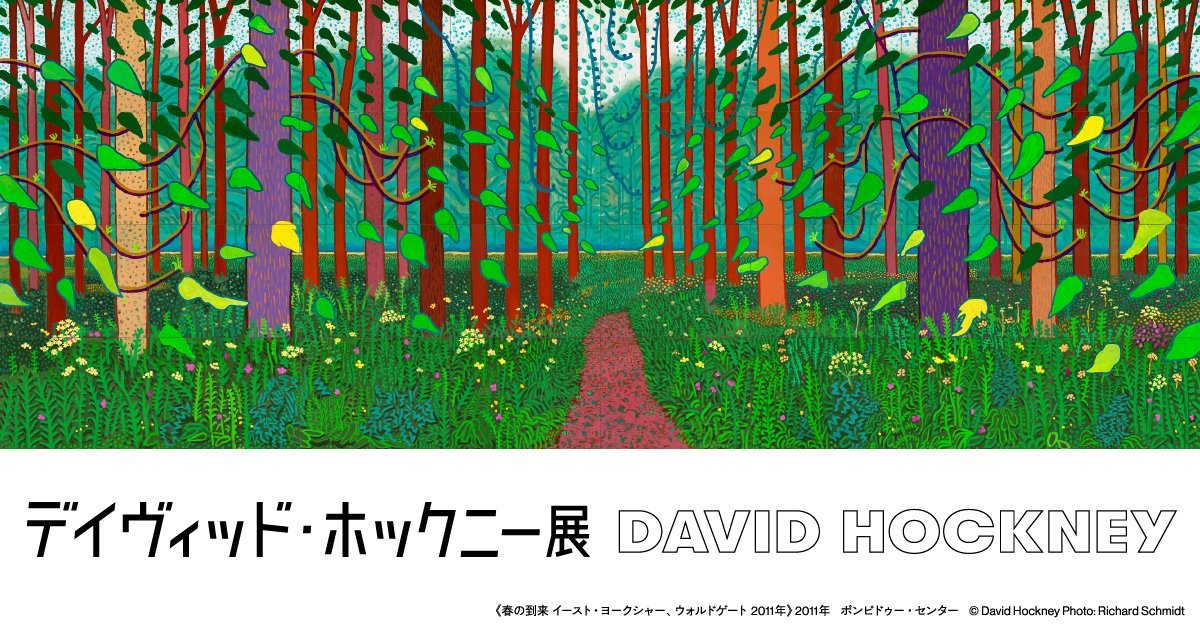

ディヴィッド・ホックニー(1937〜)英 ブリティッシュ・ポップ・アートの一員としてロンドンで活躍後、1964年からロサンゼルスに移住、変化する光と水を描く。コロナ禍ではノルマンディーの田舎で活動している。また、10代から同性愛者であることを公表しており、重要なテーマになっている。会場は、欧米の男性が多い印象です。

展覧会の構成は、

第1章「春が来ることを忘れないで」

第2章「自由を求めて」ロンドン

第3章「移りゆく光」ロサンゼルス

第4章「肖像画」ダブル・ポートレート

第5章「視野の広がり」

第6章「戸外制作」

左『三番目のラブ・ペインティング』1960年

右『一度目の結婚(様式の結婚Ⅰ)』1962年

フランス・ベーコンのような初期の作品。”男女の結婚“という社会の前提に対して、異議をとなえる作品

1964年からロサンゼルスに拠点を移したホックニーは、アクリル絵具で光と水の一瞬の煌めきを平面的に描いた

『芸術家の肖像画-プールと2人の人物-』 1972年

山水画風の山並みに、フォトペインティングのプールを貼り付けたようで、一点透視図法(遠近法)によらない不思議な視点

題材は、ホックニー自身と泳ぐ当時の恋人

2015年オークションで当時最高額の9031万ド(約102億円)で落札された

『クラーク夫妻とパーシー』

1970ー71年

ホックニーの肖像画「ダブル・ポートレート」シリーズの代表作

ホックニーの長年の女友だちとファッションデザイナーのカップルを描いている

夫人の前には「純血」「母性」のアトリビュート「白ユリ」「本」は知性を表しているのだろう

夫は愛猫「パーシー」を膝に乗せている 「猫」は、「気まぐれ」「奔放さ」を象徴している 「電話」は外部との連絡

写真では分からないが、夫の足はカーペットから浮遊して、心と体が何処かにいっているよう

夫婦の微妙な関係、夫にだけ影がついているー何かあるぞ… と夫人にメッセージを送っているのか…

『2022年6月25日、(額に入った)花を見る』2022年

花を描いた絵を壁に飾って、二人のホックニーが眺めている

これも、実見しないと分からないが、床のテーブル、台、椅子が浮いているように見え、しかも平面なのだ、絵の中に引き込まれる感覚、眺めているとクラクラして気持が悪くなる

この感覚は、雪舟の山水画を実見した時の感覚に似ている

雪舟 秋冬山水図 秋景 室町時代

『ホテル・アカトラン、2週間後』1985年

第7章「春の到来、イーストヨークシャー」

第8章「ノルマンディーの12ヶ月」

大画面構成の第7章、第8章

撮影可能ゾーン

イギリスではコンスタブルなどの伝統的な田園風景につながる風景画として人気があるらしいが…

第2章、第3章、第4章がすばらしい

大画面ものは、どうなんでしょう…

★★★★★

見ておく価値は十分です

常設展につづく

国立新美術館 テート美術館展から常設チケットを購入し

東京国立博物館 応挙館へ

東京国立博物館の庭園には、5つの茶室(として利用)があり、通常は一般公開していません。

茶室の一つに『応挙館』があります。円山応挙の障屏画(複製)があることから『応挙館』と呼ばれています。

『応挙館』は名古屋の天台宗の古刹『明眼院』の書院として寛保2年(1742)に創建され、三井物産の創業者で近代3大茶人の一人、益田孝(鈍翁1848〜1938)が自宅に移築し、昭和8年(1933)に東京国立博物館に寄贈した。

【参考】

【参考】

あるいは、益田鈍翁が学んだ『ヘボン塾』に関係があるのか…

追加でイチローズモルトのハイボール、これも飲んだことがないような上品な味◎

イチローズモルト

埼玉県秩父にある「ベンチャーウイスキー」のブランド 2007年創業ながら、入手困難なプレミアムウイスキーとして有名

新政酒造 嘉永5年(1852)創業の秋田の酒造 酒蔵から採取された「きょうかい6号」酵母による、生もと純米造りで日本酒のニューウェーブを創る、入手困難なプレミアム日本酒

お客様は、8割が欧米系の

観光客でした。

美人女将によると、10月頃に、

ここで日本酒フェアを計画

しているようです。

★★★★☆

東京国立博物館にお出かけの際に

お勧めします。

お酒好きに、新政酒造、イチローズモルトは魅力的ですね。

食事のあとは、常設展面白かったのは、栗本丹洲(1756〜1834)の特集

江戸時代後期の医師(奥医師)、本草学者で、日本初の虫類図譜『千虫譜』を文化8年(1811)に完成した

鳥獣草本は数多く出版されたが、虫類草本が無いことを憂いて制作したらしい

テート美術館の現代アートから

東京国立博物館の応挙館で

新政とイチローズモルトを

味わった一日(θ‿θ)