今年も残り少なくなりましたね…そんな時節になりました。お正月にはお餅がつきもの、今はスーパーで一年中いつでも買うことができます、昭和の中頃までは各家庭で正月餅や寒餅を搗いておりました。平餅は水を入れた瓶で保存し、きな粉餅にして食べていました。寒餅は朝早くから夕方近くまで家族総出で10臼ぐらい台唐と言う足踏みの道具で搗いておりました。かき餅はもろぶたに入れて少し固くなった頃に祖母や母が夜なべに切って藁に挟んで吊り下げて乾燥させ、油で揚げたり焼いたりしておやつにしていた。今もイベントなどで見かけるとついつい懐かしく手がでます。美味しいですよね!

知人から台唐を作り替えて欲しいと頼まれ、準備に取りかかり半年過ぎてできあがった。杵にする山椿の太いもの(4寸角が取れる位)がなく、また乾燥するのに時間を要した。実は乾燥に失敗したのである。表皮を剥いで乾燥したら大きな亀裂が入り使い物にならなくなった、その枝木は表皮を剥がさずにおいていた、それには亀裂が入っていないことがわかり、再び木を探して乾燥させたことだ。

そんなこんなで完成

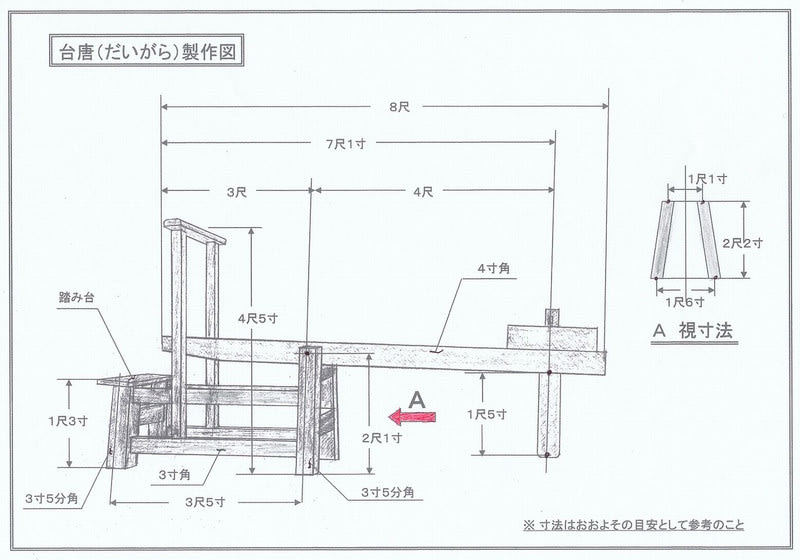

台唐を造ってみたい人に、寸法を図示しておきます。どっしりとした方が安定するので、台は檜を使用。杵になる部分は椿と杉を使用し、頭部には重しに目の詰んだ木を乗せております。