昭和新撰江戸三十三観音霊場の第八番東梅山花陽院清林寺と第九番東光山見性院定泉寺の二ヵ所にお詣りする積りでお邪魔しましたが、今回の第八番清林寺では御朱印を頂く事が出来ませんでした。

定泉寺でお詣りを済ませて、神社仏閣の多い文京区ですがその中にあって超有名な吉祥寺にお邪魔させて頂きました。

書きかけ

大学院を修了して初めて勤務に就いた場所が文京区でした。

今より都バス縦横無尽にに走っていました。

御茶ノ水から本郷通を通り駒込方面に向かう時に実際に遭遇した話です。

乗車した駒込行の都バスは東京大学の前を通り向ヶ丘、吉祥寺、六義園の脇を通って行くバスでした。

何を思ったのかバスの運転手さんが社内マイクで「このバスは吉祥寺経由で駒込までいきます。以前にこんな方もいましたから注意してください。バスに乗る時に吉祥寺に行きますかと問われたので、行きますと答えたそうです。目的地の吉祥寺の停留所につくとここではないと言い出した。その方が行きたかった吉祥寺は中央線の吉祥寺だった。くれぐれも行先は注意してくださいとの事でした。」

居合わせた乗客は大笑いしてしまいました。

第九番札所の定泉寺から少し足を延ばし、今回訪問したのは文京区本駒込の由緒ある曹洞宗諏訪山吉祥寺です。

ウキペディアから引用させていただきます。

歴史

室町時代1458年(長禄2年)に太田持資(太田道灌)の開基で江戸城内に青巌周陽を開山に招いて創建した。道灌は、江戸城築城に際し和田倉付近の井戸から「吉祥」と刻銘した金印を得、これを瑞祥として青巌を請じて西の丸に建立した。山号はこの地が諏訪神社の社地であったことによる。

戦国時代には古河公方足利義氏の実母で北条氏綱の娘でもある芳春院の位牌が安置されていたという。

のち徳川家康の関東入府にともなって駿河台(現在の都立工芸高校の周辺)に移り、明暦の大火と江戸大火によって現在の駒込の地に移転した。

境内

旃檀林学寮[編集]

江戸期には境内に後の駒澤大学となる学寮「旃檀林」(せんだんりん)が作られ、卍山道白が規則を制定して大いに繁栄し、幕府の学問所「昌平黌」と並んで漢学の一大研究地となった。

多くの学寮(カレッジ)・寮舎を備え、常時1,000人余の学僧がいた。各寮には学徳兼備の者が選ばれて寮主となり、寮主はさらに役員を選び、役員によって学問の指導や日常生活が合議によって運営された。

教科目は内典(仏教)と外典(漢学)で、江戸の中期以降は漢学が重視された。そのため僧侶以外でも、寺院に縁故のある旗本の子弟・寺侍が聴講した。

寺堂は近代まで七堂伽藍を誇っていたが、東京大空襲で焼失し、わずかに山門(1802年建造)[1]と経蔵(1804年建造)[1]を残すのみとなった。

現在は復興され、本堂、客殿、庫裏などが点在する。

因みに、今回は昭和新撰江戸三十三観音霊場巡りをしているので、スタンプラリー的な意味あいを排してこちらでの御朱印は頂きませんでした。

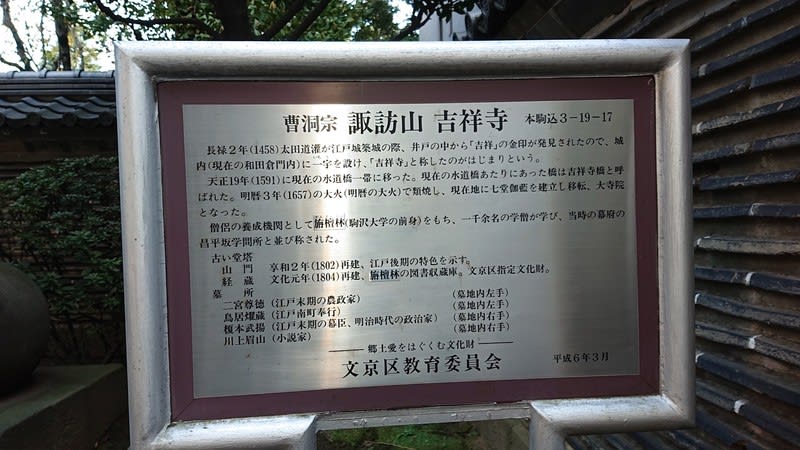

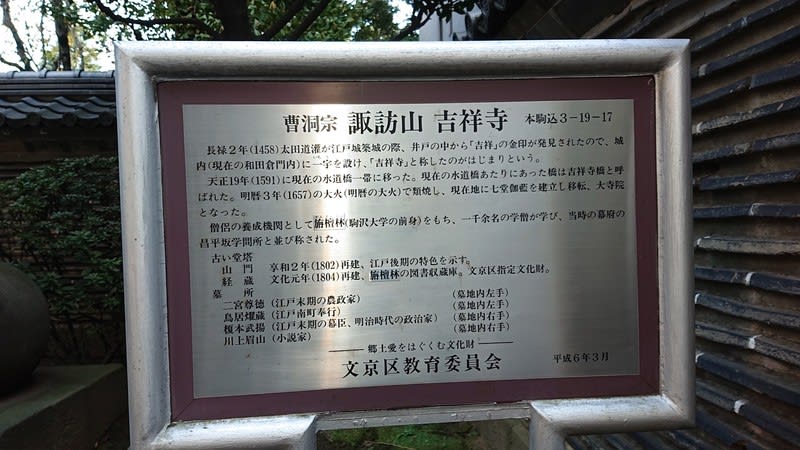

山門脇に建つ文京区教育員会での説明文です。

01

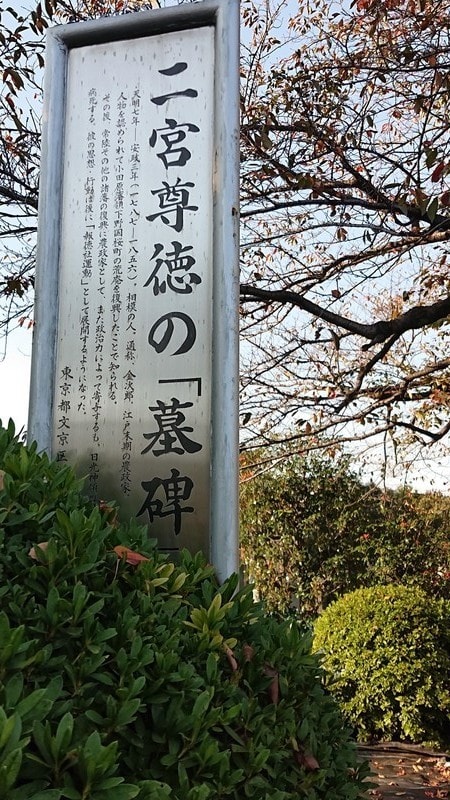

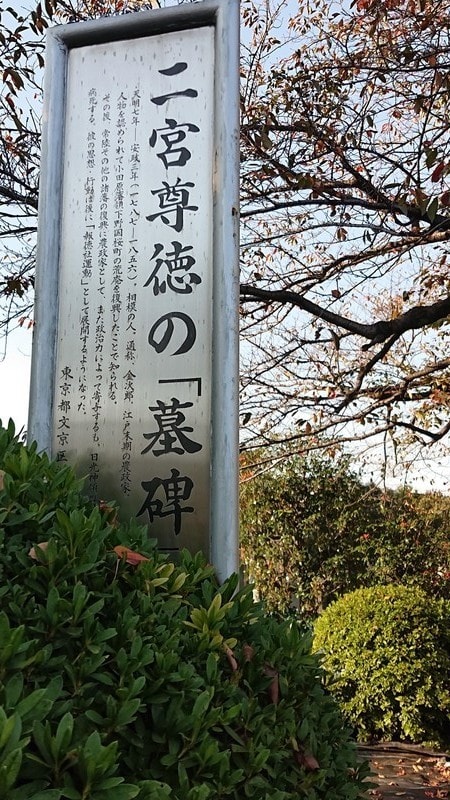

山門左手に建つ諏訪山吉祥寺の石柱です。

02

後の駒澤大学のとなる学寮「旃檀林」(せんだんりん)の門額がかかっていました。

03

山門を入るとすぐに桜が目に飛び込んできました。

家内が先日、新宿御苑にお邪魔した時に咲いていた同じ10月桜だと気が付きました。

04

05

06

紅葉し落葉する直前の桜の葉と枝に小春日和に咲く桜の花です。

凄く不思議な感じで何枚も撮ってしまいました。

07

08

参道です。

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

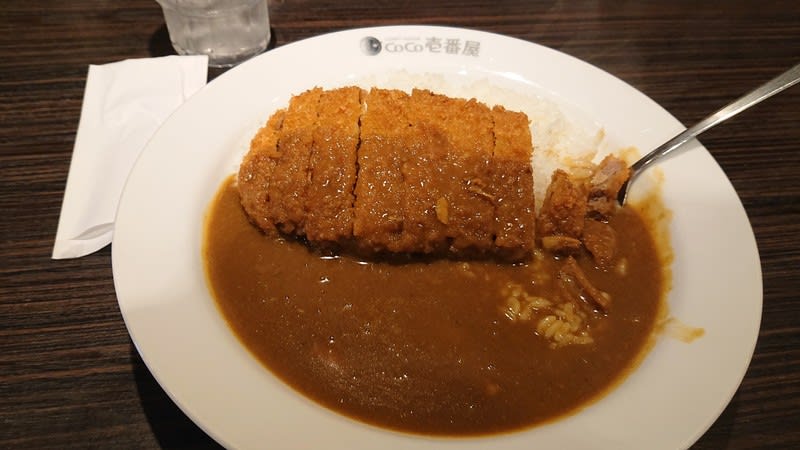

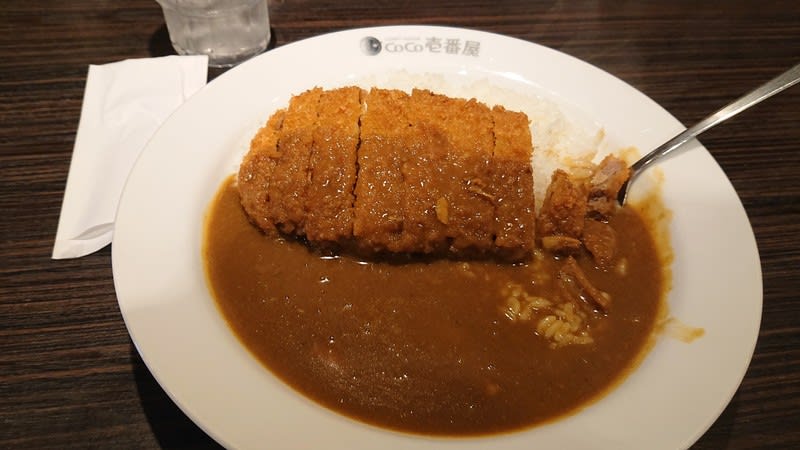

今はCoCo壱で遅いランチを頂いて。

定泉寺でお詣りを済ませて、神社仏閣の多い文京区ですがその中にあって超有名な吉祥寺にお邪魔させて頂きました。

書きかけ

大学院を修了して初めて勤務に就いた場所が文京区でした。

今より都バス縦横無尽にに走っていました。

御茶ノ水から本郷通を通り駒込方面に向かう時に実際に遭遇した話です。

乗車した駒込行の都バスは東京大学の前を通り向ヶ丘、吉祥寺、六義園の脇を通って行くバスでした。

何を思ったのかバスの運転手さんが社内マイクで「このバスは吉祥寺経由で駒込までいきます。以前にこんな方もいましたから注意してください。バスに乗る時に吉祥寺に行きますかと問われたので、行きますと答えたそうです。目的地の吉祥寺の停留所につくとここではないと言い出した。その方が行きたかった吉祥寺は中央線の吉祥寺だった。くれぐれも行先は注意してくださいとの事でした。」

居合わせた乗客は大笑いしてしまいました。

第九番札所の定泉寺から少し足を延ばし、今回訪問したのは文京区本駒込の由緒ある曹洞宗諏訪山吉祥寺です。

ウキペディアから引用させていただきます。

歴史

室町時代1458年(長禄2年)に太田持資(太田道灌)の開基で江戸城内に青巌周陽を開山に招いて創建した。道灌は、江戸城築城に際し和田倉付近の井戸から「吉祥」と刻銘した金印を得、これを瑞祥として青巌を請じて西の丸に建立した。山号はこの地が諏訪神社の社地であったことによる。

戦国時代には古河公方足利義氏の実母で北条氏綱の娘でもある芳春院の位牌が安置されていたという。

のち徳川家康の関東入府にともなって駿河台(現在の都立工芸高校の周辺)に移り、明暦の大火と江戸大火によって現在の駒込の地に移転した。

境内

旃檀林学寮[編集]

江戸期には境内に後の駒澤大学となる学寮「旃檀林」(せんだんりん)が作られ、卍山道白が規則を制定して大いに繁栄し、幕府の学問所「昌平黌」と並んで漢学の一大研究地となった。

多くの学寮(カレッジ)・寮舎を備え、常時1,000人余の学僧がいた。各寮には学徳兼備の者が選ばれて寮主となり、寮主はさらに役員を選び、役員によって学問の指導や日常生活が合議によって運営された。

教科目は内典(仏教)と外典(漢学)で、江戸の中期以降は漢学が重視された。そのため僧侶以外でも、寺院に縁故のある旗本の子弟・寺侍が聴講した。

寺堂は近代まで七堂伽藍を誇っていたが、東京大空襲で焼失し、わずかに山門(1802年建造)[1]と経蔵(1804年建造)[1]を残すのみとなった。

現在は復興され、本堂、客殿、庫裏などが点在する。

因みに、今回は昭和新撰江戸三十三観音霊場巡りをしているので、スタンプラリー的な意味あいを排してこちらでの御朱印は頂きませんでした。

山門脇に建つ文京区教育員会での説明文です。

01

山門左手に建つ諏訪山吉祥寺の石柱です。

02

後の駒澤大学のとなる学寮「旃檀林」(せんだんりん)の門額がかかっていました。

03

山門を入るとすぐに桜が目に飛び込んできました。

家内が先日、新宿御苑にお邪魔した時に咲いていた同じ10月桜だと気が付きました。

04

05

06

紅葉し落葉する直前の桜の葉と枝に小春日和に咲く桜の花です。

凄く不思議な感じで何枚も撮ってしまいました。

07

08

参道です。

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

今はCoCo壱で遅いランチを頂いて。