ヨロヨロと歩いていたワタシですが、ここで東京の友人が飛び入りで中山道歩きに参戦することに決まりました。

朝、東京駅に着いた時点で半年以上ぶりにメールで「今、東京駅」と送信したところ、家事を終えてから参加してくれることになったのでした。

こんな年末にさぞかし忙しいと思って連絡するのを遠慮してたのに・・・ヒマだったのかもしんない。

というよりは、足の不具合を抱えるワタシを心配してきてくれたのです(違うかもしれないがそういうことにしておこう)。

巣鴨あたりで合流する予定になりました。

そんなやり取りをメールで交わしながら、マイペースにヒョコヒョコびっこ引きながら東大前を通ります。

カシャカシャ撮影していたら、そこを通りがかった他の人も撮影をしはじめて、東大の守衛さんが

「どうぞ、中はご自由に入れますよ-」

と、旅の者を温かく東大の構内に招いてくれましたが、あいにく先を急ぐ旅ゆえ、ワタシは通り過ぎることに。

東大は元々加賀藩のお屋敷でした。

すんごく広い敷地です。さっすが加賀藩です。

赤門は11代将軍家斉の娘溶姫が、加賀藩13代藩主前田斉泰に嫁ぐときに建てられました。

それが今も現役で大学の門として使われているとは・・・何とも粋な話です。

それからちょいと歩くと、本郷の追分です。

ここで中山道と日光街道の脇道「日光御成街道(にっこうおなりかいどう)」と分かれます。

そんでもってここは一里塚が建っていたところです。

もう足が悲鳴を上げ始めているというのに、まだ一里しか進んでいないことに気づく_| ̄|○

とにかくヒョコヒョコと足を進めます。

本郷の通りをひたすら進んでいると、なんとか友人と合流。

ここからは、さながら弥次喜多道中となりました。

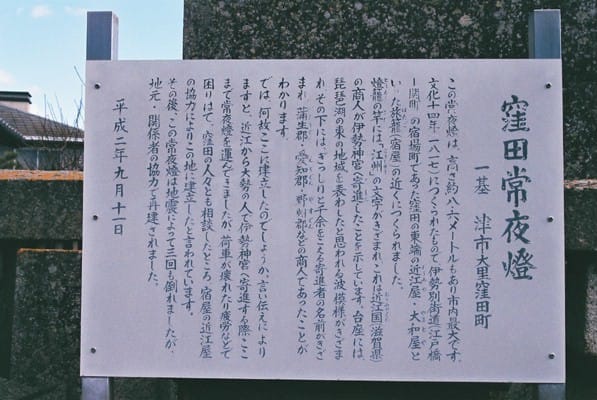

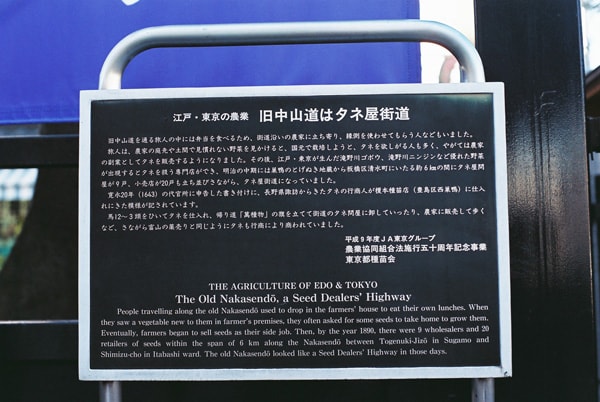

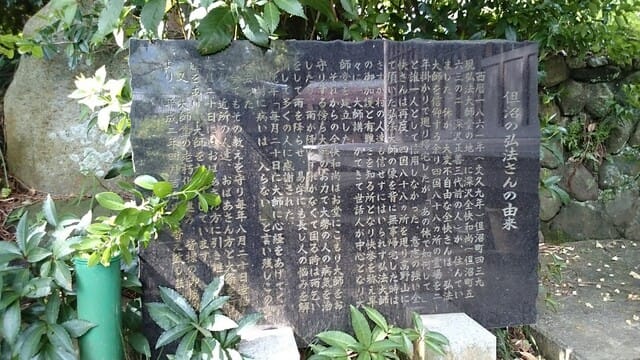

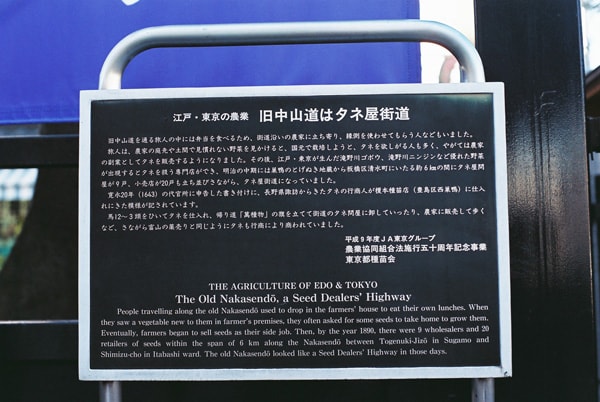

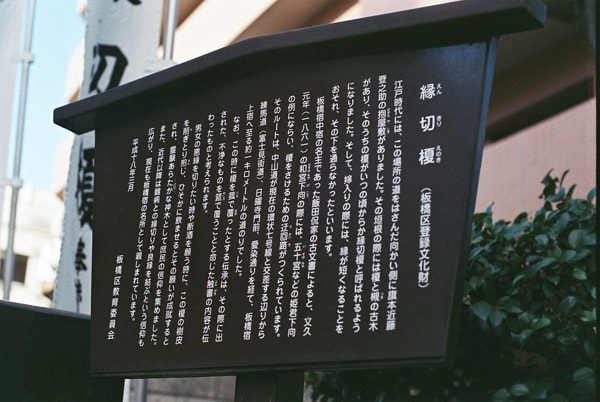

巣鴨駅を通り過ぎると、こんな説明板が。

中山道には種屋さんが多いのですが、その理由が書かれていました。

旅人が弁当を食べるのに、農家の軒先を使わせて貰うことがありました。

その農家が作っている野菜を見ると、自分の故郷では見かけたことのない野菜があるのです。

旅人はその野菜を故郷で栽培したいので、農家の人に種を譲ってもらいました。

そうして種を販売することを副業とする農家が増えていき、中山道は「タネ屋街道」と言ってもいいほど種苗店が増えたのだとか。

さて、巣鴨商店街に入る前にあるのが、

江戸六地蔵のうちの一つ、「真性寺」です。

東海道・奥州街道・甲州街道・中山道・水戸街道・千葉街道という六つの街道沿いの、江戸の出入り口に一体ずつ大きな地蔵菩薩の像が建てられました。

ただし6番目、千葉街道沿いの永代寺には現存していないのだそうです。

中山道は「おばあちゃん達の原宿」とも称される巣鴨商店街に入ります。

多くの人が休日となっていますから、大賑わいです。

もちろん、とげぬき地蔵でおなじみの高岩寺にも立ち寄りました。

んが、煙でゲホゲホになってしまってワタシはパス(^^;

参拝に来た人々を、煙に届かないところから遠巻きに見るワタシ・・・。

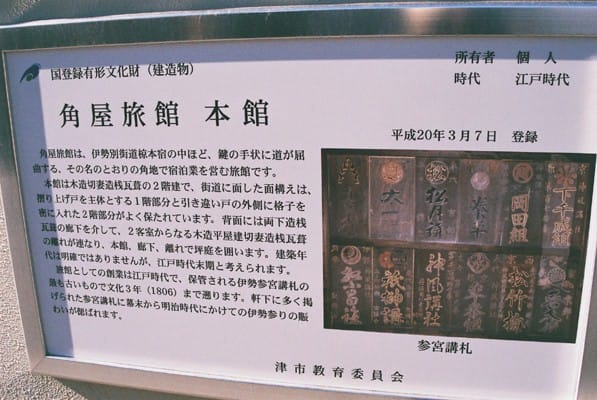

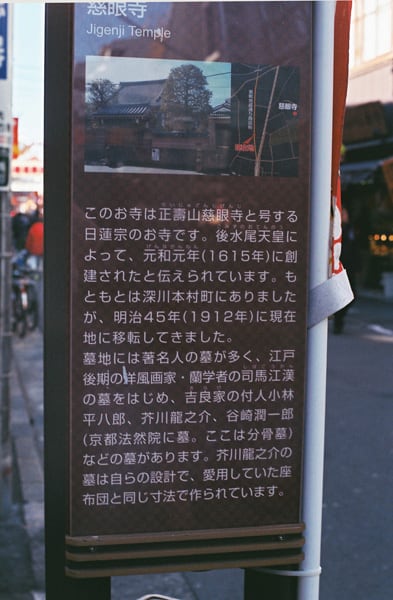

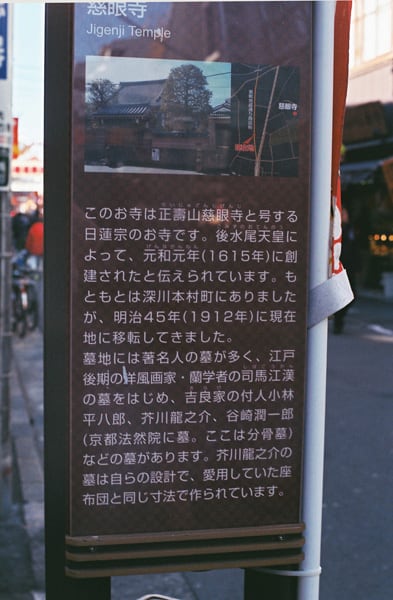

吉良上野介の家臣、小林平八郎の墓がある慈眼寺(近くにあるらしい)の説明。

ワタシは前々から忠臣蔵に疑問を持っているので、吉良様びいきである。

ドラマの中で小林平八郎がどう扱われているか知らない(ものすごく勇敢に戦った家臣として描かれていると噂に聞くのだが、なんせ観たことない)が、赤穂浪士に捕らえられ、吉良上野介の居所を言えと迫られ「下々の者ゆえ、存じません」と答えたために即刻首をはねられてしまった、運のない家臣です。同じシチュエーションでもジョークで乗り切った家臣もいる・・・。

でも寝込みを襲われた吉良邸側の家臣としては精一杯時間稼ぎのためにがんばりました。

時間稼げなかったけど(T-T)

さて、なおも巣鴨商店街をすすみます。

途中に杖を売っているお店があったので本気で購入しようかと見ていたら、友人にちょっぴり笑われたのでヤセ我慢。

く、くそぅ…

そして巣鴨郵便局前のポストにおわす、このお方は・・・・

すがもん

すがもん

各地いろんなイメージキャラクターだらけで、さすがにおぼえらんないです。

しかしこの

キャラクターグッズのラインナップを見ると「さすが巣鴨!」と感動します。

赤パン・・・(^^;

大して歩いていないのに腹だけは減るというワタシは、この辺りから「お腹すいた」を連発。

「

食事 鮮」という定食屋に入ります(^^)

三色どーーん!!これで880円は安い!(三色丼はおそらくその日によってネタがちがう)

歩いているときにあまり米の飯は入れたくないのだが、あまりにウマソーなのと空腹には勝てませんでした。

かなりボリュームがあります。美味でした♪ごちそうさま。

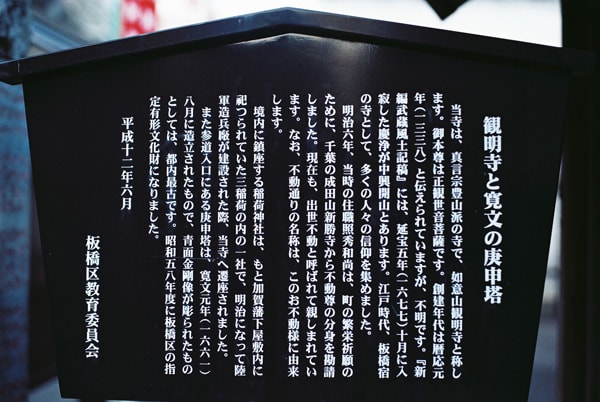

この辺りには庚申塚があります。(写真なしです)

かなり有名な庚申塚なので、庚申待ちの日にはさぞかし賑やかだったことがうかがい知れます。

庚申待ちというのは、庚申信仰の行事といえばいいのかな。庚申講ともいいます。

道教の三尸説(さんしせつ)に基づいた民間信仰です。

・・・

う……庚申待ちに関して説明しようとすると、どの言葉も解説が要るじゃんか。

【三尸】人は生まれながらに、体内に三つの「虫」を持っている。(道士の姿の「上尸」、獣の姿の「中尸」、牛頭に人の身体を持つ「下尸」。いずれも二寸足らず)

庚申の日(60日に1度。年間6回)に眠るとこの三尸が身体から出ていき、宿主の悪い行いを天帝(閻魔大王の場合もある)に告げ口してしまい、寿命を縮められたりえんま帳に書かれてしまう。

【庚申待ち】よって庚申の日は眠らずに過ごせるよう、なるべく寄り集まって夜を徹して過ごす。これが庚申待ち、あるいは庚申講。

酒が持ち込まれ、宴会状態になることが多かったようですが、本来はカフェインのあるお茶を飲んで、太鼓を叩いたり賑やかにして過ごすという宴会です。

庚申塔や庚申塚は、三年間(18回)庚申講を行いつづけた記念に建てられることが多かったそうです。

・・・あ、誰も付いてきてないデショ(^^;

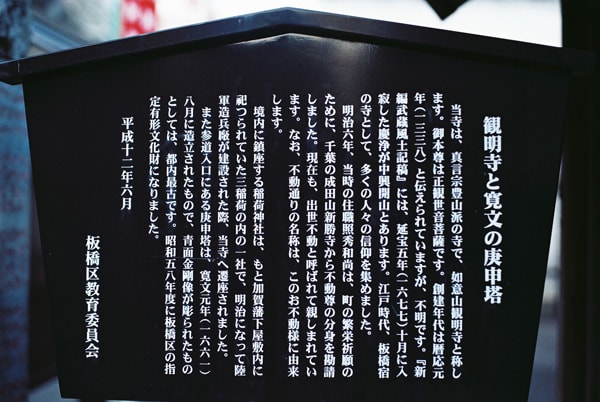

これは板橋区の庚申塔↓

そういえば、いつの間にか板橋宿に突入です。

この辺り、かなり足が痛んできたのでヨユーがなさ過ぎです。

写真も撮らずにひたすら突き進んでおります(ただし足取りはものすごく重い)

板橋宿不動通り商店街のイメージキャラクターはウサギの「ラッピー」だそうです。ハッピーとかけた名前なのだそうだ。幸せウサギのラッピー♪・・・といったところであろうか(^^;

今でも商店街の名前に「板橋宿」と入っているのが好感もてます。

←板橋

どうでもいい感が漂い続ける写真(^^;

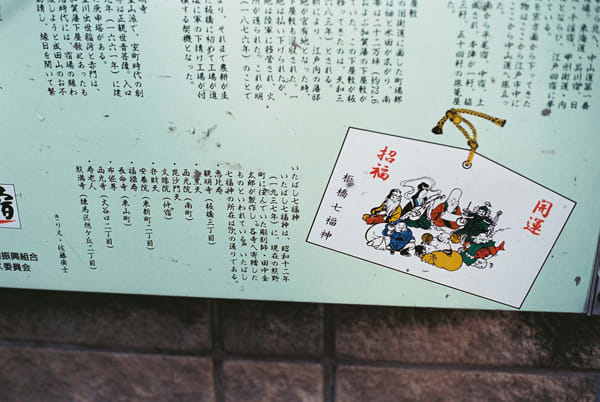

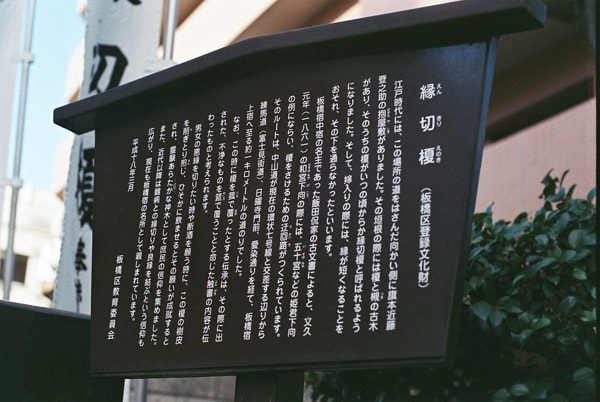

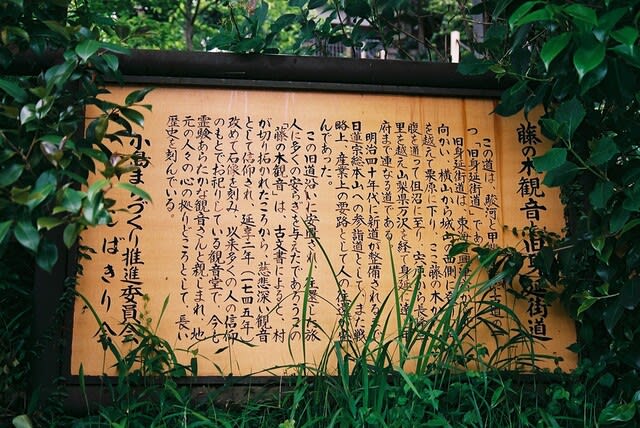

板橋を渡って少し歩けば「縁切り榎」です。

ここにはかつて大きな榎があって、その下を通ると縁遠くなるとおそれられていたようです。

それを利用するかのように、その大榎の皮を剥いで煎じて飲むと別れたい相手と別れることができる、と評判になりました。

今は何代目かの榎が立っています。

つい鈴なりになって掛けられている絵馬たちをちょっと見てしまいました(^^;

すると病魔と別れたい人や、いやがらせをする人間と離れたい人などの切なる願いが書かれていて、桐井はちょっぴり切なくなりました。

また、真剣にお参りしている人がいらっしゃったので、写真は遠慮しました。

ここでトイレ休憩。トイレから出れば写真撮れるかなーと思っていたのですが、真剣にお参りしている人はそんなにアッサリ帰りませんので、無粋な旅人たちは遠慮しました。

縁談に関係ないワタシを含むこの2人は縁切り榎をおそれなかったが、重ね々々の無礼な行動をお許しください・・・。

こうして旅をしていると、東京はかなり昔のものを大切に残している土地ということがわかります。

東海道とはちがって少ーしマイナーな道であることも手伝って、運良く残っていたりするのです。

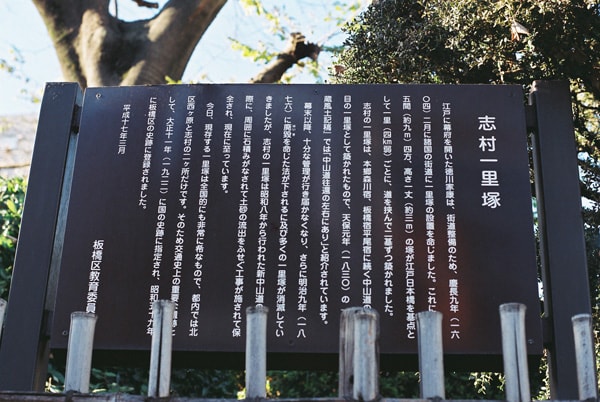

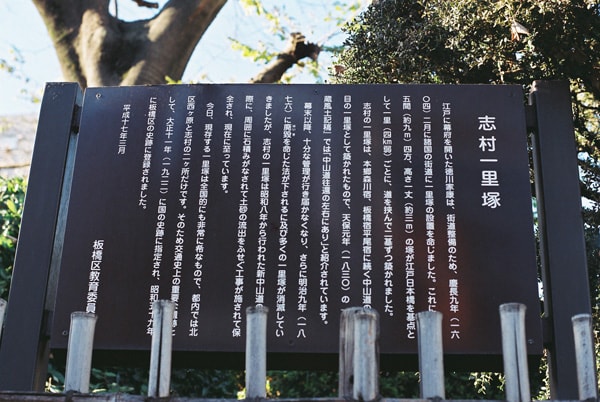

一里塚さえも残っています↓(志村の一里塚)

しかも道の両脇です!!(@_@;)

しかも道の両脇です!!(@_@;)←

コーフンしすぎである

つい鼻息荒くなってしまいました。

しかしここで足が限界。休憩5分。

やっぱり巣鴨で杖買うべきだったよ・・・_| ̄|○

この後ちょっぴり坂道に入ります。

といっても下り坂です。ちょっぴり急坂ですが、住宅街です。

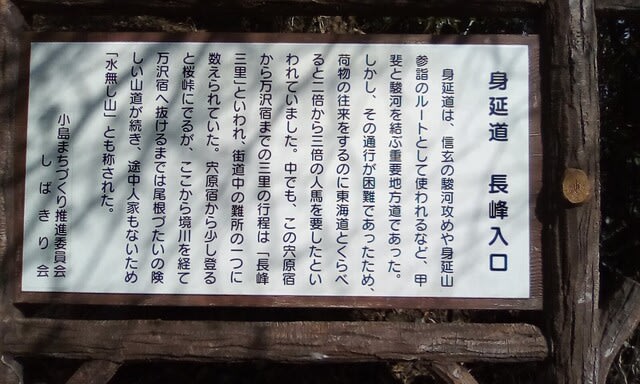

ここからは昔は「右富士」が見られたらしいです。富士山ビューポイントですね♪

中山道ではいつも左に富士山が見えていたのに、ここでは角度の違いで道の右手に富士山が見える。

「中山道で右に富士山が見られるとは!」と有名になったポイントであるのですね。

東海道ではいつも右に富士山が見られるため、「左富士」が有名です。

この清水坂。昔は難所だったらしいですが、現在はらくに坂を下れます(上りも同じ)。

ただし、ワタシには今は難所です・・・。せめて荒川は越えたいので、限界越えてますがなんとか歩きます。

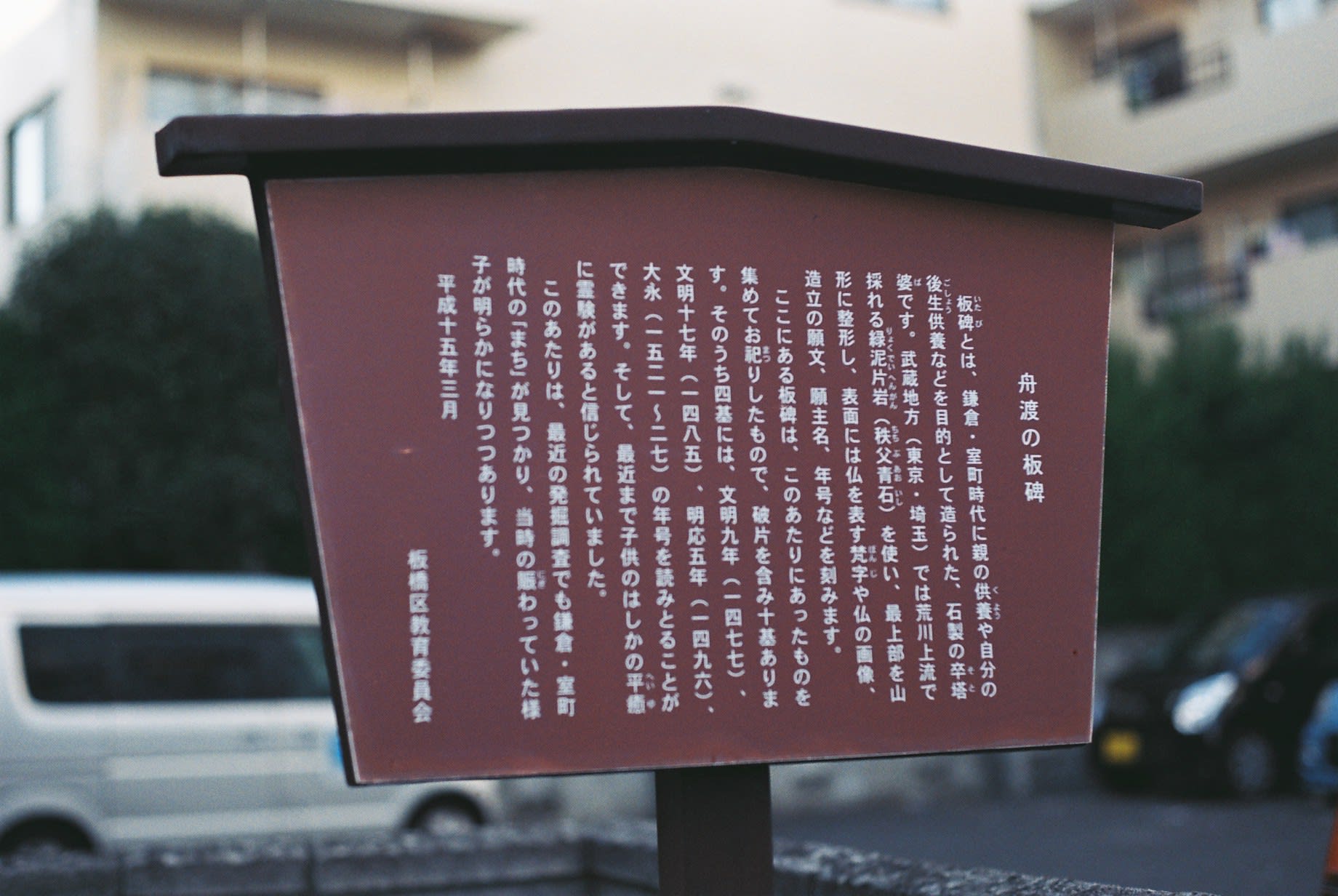

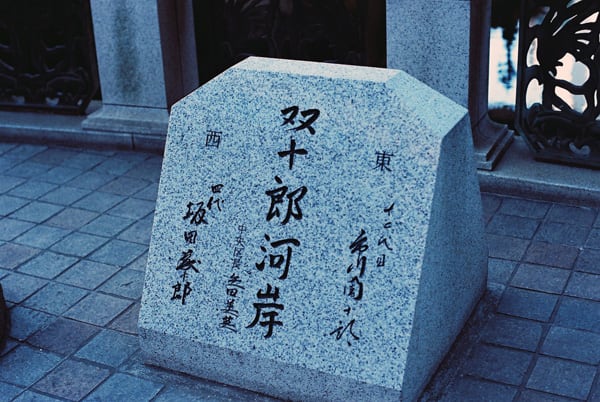

どうにかこーにか戸田の渡し付近(板橋側)です。

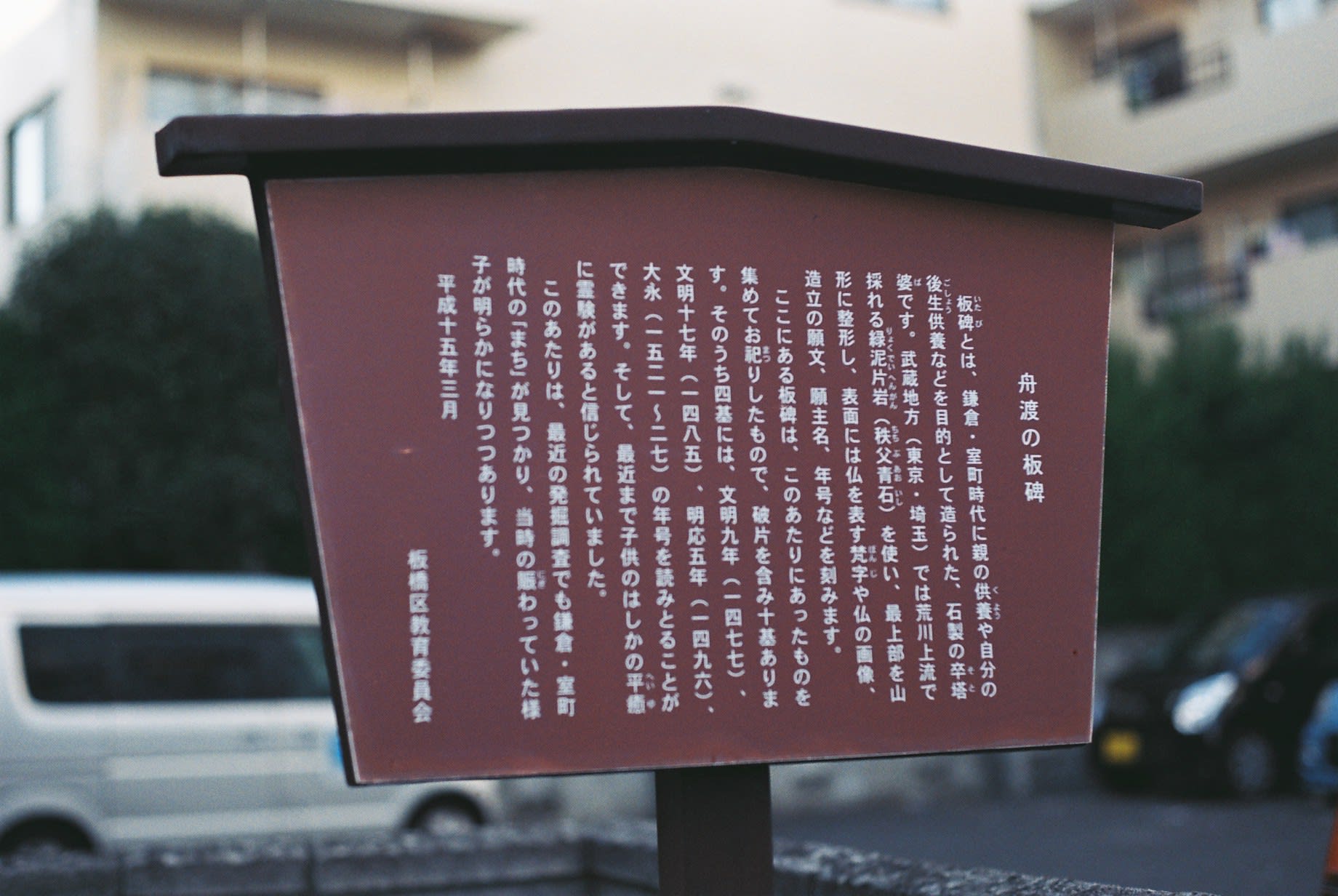

これは板碑といい、石で作られた卒塔婆なのだそうです。

卒塔婆らしく薄っぺらいのです。親の供養や、自分の後生供養を目的に作られたらしく、この辺りで見つかったものを集めて祀ってあります。

さて、びっこひきながら荒川を越えるのです。

越えてから、ついに友人から歩くのストップ命令が下されました。

自分ではなかなか諦めきれずに止められませんでした・・・スマン。

しかし荒川を越えた今、最寄り駅の「戸田公園駅」まではまだ歩かねばならずですね・・・

・・・ふぅ~・・・

夕焼けに染まり始めた戸田の町に見とれている場合ではなかった(^^;

やっとこせ戸田公園駅に到着です。

ここからゴール予定だった浦和駅までいかなくてはならないのだが、乗換につぐ乗換と聞き・・・

_| ̄|○←状態になるワタシ

だけど戸田公園駅ホームから遙か遠くに見える富士山を撮るなど、

ちょっぴり余裕ヾ(゜ω゜)ノ゛←

オイ

健脚な恰好をしているために優先席には座れず、とりあえず武蔵浦和駅まで行き、ワタシの足の状態を見定めた友人の案によりタクシーで予約したホテルまで行くことにしました。

ホテルまで送ってくれた心優しき友に感謝しつつ、中山道の一日目を終えました。

心からありがとうございます。

浦和宿どころか蕨宿までも到達できなかったが、最初から「無理しない旅」だったので、こんな時もあります。(十分無理してしまったかもしれないが)

もし次の日も歩けそうなら、続きを歩いてから静岡に戻ろうと思って浦和のホテルを取ったのですが、それはさすがに無理でした。

中山道の二日目はいつになるやら・・・。

東海道のときは毎週木曜日が来る度に歩いていたときもありましたが、さすがに今は体力的に無理というのは自覚してます。

まぁ、ボチボチ行きます。

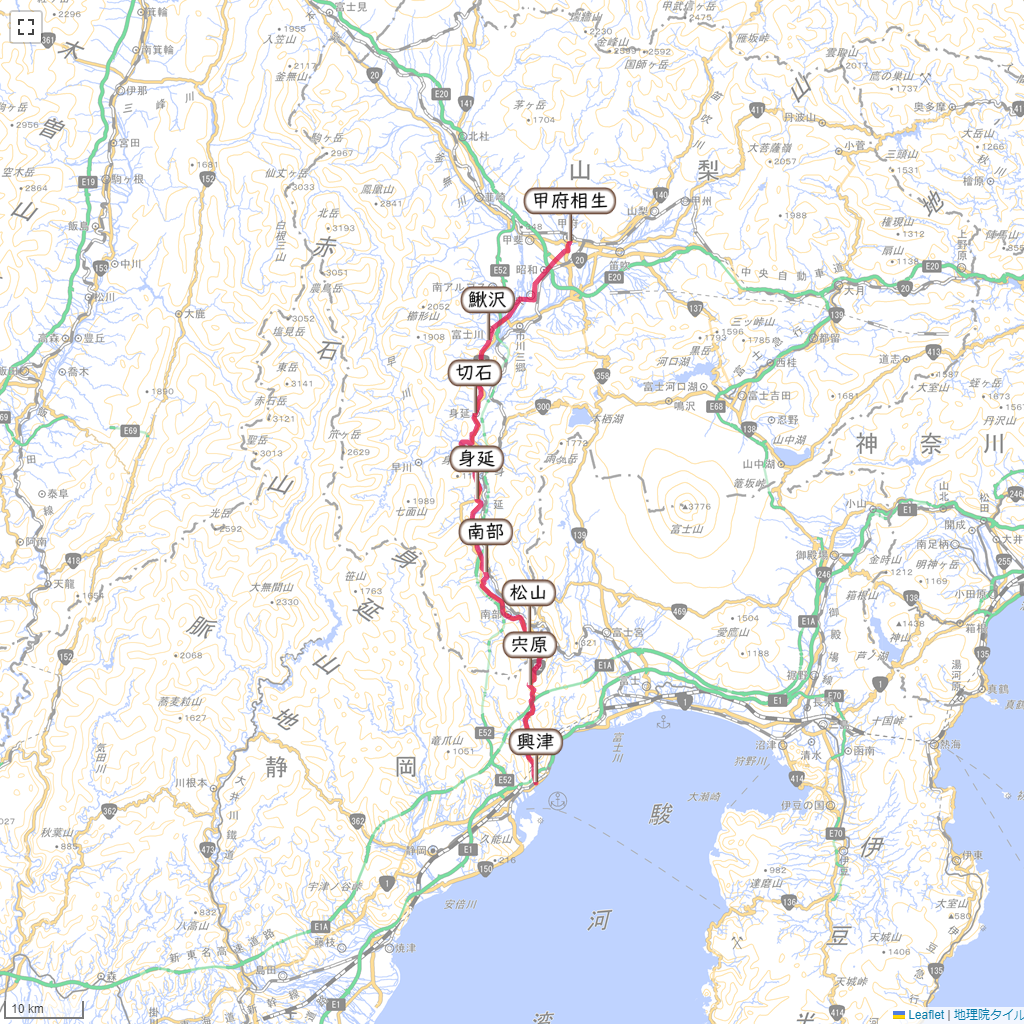

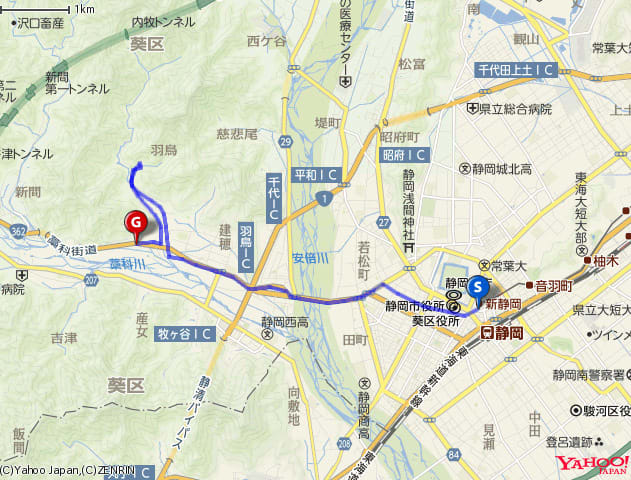

歩いた距離は以下の通り(18キロ+α)でした。

クリックしてくださると嬉しいです♪

行って、

行って、

農園カフェ

農園カフェ

さて、巣鴨商店街に入る前にあるのが、

さて、巣鴨商店街に入る前にあるのが、

越えてから、ついに友人から歩くのストップ命令が下されました。

越えてから、ついに友人から歩くのストップ命令が下されました。

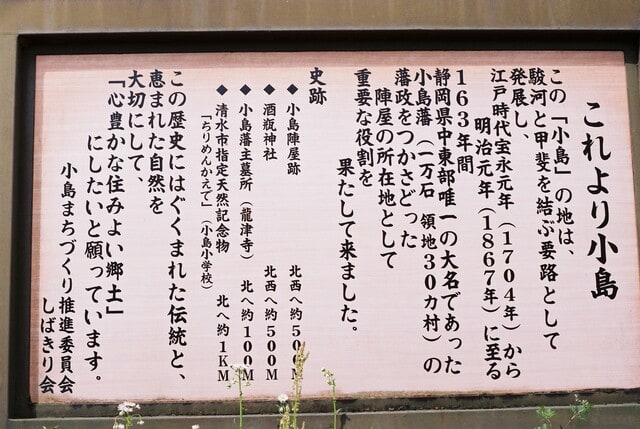

まずは年末恒例、18きっぷで目的地まで東海道本線の旅。

まずは年末恒例、18きっぷで目的地まで東海道本線の旅。 が4:20、有料自転車置き場も開いていないので苦労する)

が4:20、有料自転車置き場も開いていないので苦労する)

おなじみ三越デパート!

おなじみ三越デパート!

今川橋由来碑

今川橋由来碑

ここにも坂の説明がありました。

ここにも坂の説明がありました。

キレイな落ち葉♪←まだまだ余裕らしい

キレイな落ち葉♪←まだまだ余裕らしい