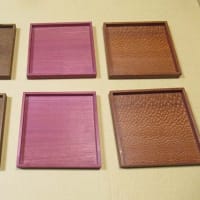

茶箱の拭き漆がだいぶ進んできました。

座卓やテーブル、椅子などの大きな物は、各部品を拭き漆で仕上げてから組み立てますが、箱の場合は、組み立ててから拭き漆をします。

各部品は漆の吸いををよくするため、紙ヤスリはかけず、鉋で仕上げた状態で組み立ています。

生漆を刷毛で塗り、できるだけ漆をすわせてから余分な漆を篦で取り漆風呂で乾かします。

乾いたら#240の耐水ペーパーで水を付けながら表面を研ぎます。

研ぎ泥をきれいに拭き取り、水分が乾いたらまた漆を塗ります。

研ぐ耐水ペーパーを、#320→#400→#600と細かくしながらこの作業を繰り返します。

耐水ペーパーは当て木に巻いて使います。この当て木も研ぎ面の状態により木、ゴムなどいろいろな素材を使います。

ここで使っているのは、デュポンコーリアンという名の人工大理石の板を切った物で、平面がしっかり保たれます。

また、箱で一番厄介なのは隅。

研ぎ残しが無いよう、まさに「重箱の隅をつつくように」研がねばなりません。

その時活躍するのがこれ、

5mmのアクリル板を切り、先を削って作った篦 これに細く切った耐水ペーパーを巻いて研ぎます。場所により左右を使い分けます。

耐水ペーパーによる研ぎはしっかりした下地ができる(導管が漆で埋まり、木地が漆を吸わなくなる)まで繰り返します。

これで目止めと素地調整が完了です。この方法では目止めにサビは使いません。

今回は#600まで研ぎました。

これから漆を拭く作業が始まります。

漆を篦で引き、刷毛でなじませてから、綿布で拭き取ります。導管は完全に漆で埋まり、漆の吸いも止まり均一な素地ができているので、これだけできれいな木肌が現れます。

これを繰り返します。 (以下次回)

座卓やテーブル、椅子などの大きな物は、各部品を拭き漆で仕上げてから組み立てますが、箱の場合は、組み立ててから拭き漆をします。

各部品は漆の吸いををよくするため、紙ヤスリはかけず、鉋で仕上げた状態で組み立ています。

生漆を刷毛で塗り、できるだけ漆をすわせてから余分な漆を篦で取り漆風呂で乾かします。

乾いたら#240の耐水ペーパーで水を付けながら表面を研ぎます。

研ぎ泥をきれいに拭き取り、水分が乾いたらまた漆を塗ります。

研ぐ耐水ペーパーを、#320→#400→#600と細かくしながらこの作業を繰り返します。

耐水ペーパーは当て木に巻いて使います。この当て木も研ぎ面の状態により木、ゴムなどいろいろな素材を使います。

ここで使っているのは、デュポンコーリアンという名の人工大理石の板を切った物で、平面がしっかり保たれます。

また、箱で一番厄介なのは隅。

研ぎ残しが無いよう、まさに「重箱の隅をつつくように」研がねばなりません。

その時活躍するのがこれ、

5mmのアクリル板を切り、先を削って作った篦 これに細く切った耐水ペーパーを巻いて研ぎます。場所により左右を使い分けます。

耐水ペーパーによる研ぎはしっかりした下地ができる(導管が漆で埋まり、木地が漆を吸わなくなる)まで繰り返します。

これで目止めと素地調整が完了です。この方法では目止めにサビは使いません。

今回は#600まで研ぎました。

これから漆を拭く作業が始まります。

漆を篦で引き、刷毛でなじませてから、綿布で拭き取ります。導管は完全に漆で埋まり、漆の吸いも止まり均一な素地ができているので、これだけできれいな木肌が現れます。

これを繰り返します。 (以下次回)