伝統工芸近畿展の京都展はあと2日を残すだけになりました。

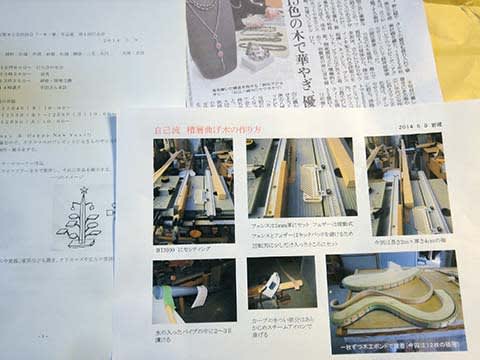

工房では次に向けての制作が始まっています。

乾燥のすんだ板を薄く挽き、3枚貼り合わせて合板を作ります。

プレス機がないので、あて盤を使ってクランプで圧縮。

できた合板の断面。

所定の厚さまで削り、板の狂いができては困る部分に使います。

別の木で試作しながら構想や制作工程を練ります。

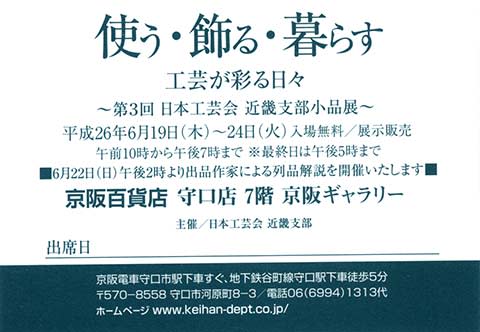

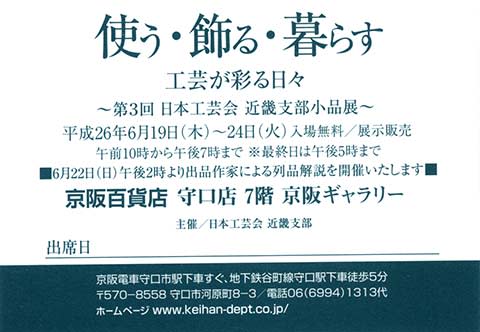

こちらは来月開かれる、日本工芸会近畿支部小品展に出品する予定のアクセサリー類。

拭き漆が完了しました。

こんなものも・・・

小品展についてはこちらをご覧ください。

先月から制作していた茶托も完成し、箱に収めました。

明日納品させていただきます。

当初いただいた注文は20枚でしたが、追加をいただき26枚に。

予備も含め26枚制作していたのでちょうどぴったり!

私って予知能力があるのでしょうか??

工房では次に向けての制作が始まっています。

乾燥のすんだ板を薄く挽き、3枚貼り合わせて合板を作ります。

プレス機がないので、あて盤を使ってクランプで圧縮。

できた合板の断面。

所定の厚さまで削り、板の狂いができては困る部分に使います。

別の木で試作しながら構想や制作工程を練ります。

こちらは来月開かれる、日本工芸会近畿支部小品展に出品する予定のアクセサリー類。

拭き漆が完了しました。

こんなものも・・・

小品展についてはこちらをご覧ください。

先月から制作していた茶托も完成し、箱に収めました。

明日納品させていただきます。

当初いただいた注文は20枚でしたが、追加をいただき26枚に。

予備も含め26枚制作していたのでちょうどぴったり!

私って予知能力があるのでしょうか??