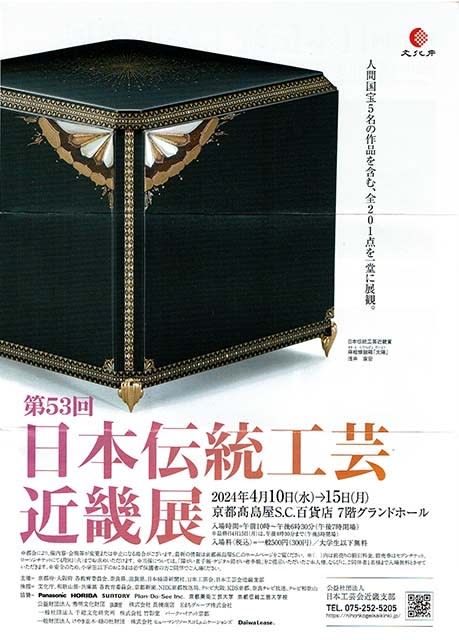

制作を続けていた座卓

脚や摺桟、貫の部材も木取りました。

まずは天板をルーターで荒削り。平面を作ると共に、厚さを調整。

その後鉋で削り、厚さを40mmに。

元の厚みが約60mmあったので、約20mmも削ったことになります。

もう少し厚くても良かったのですが、できるだけ軽くしたかったのでこの厚みにしました。

それでも37kgの重さがありました。

摺桟は寄せ蟻で天板に嵌め込みます。

貫や脚には少し丸みを付けたのですが、欅の硬い部分は削り出すのもなかなか大変。

ほぞは大入れほぞ。

ほぞの加工が終わったところで仮組み。OKです。

仕口の加工が全て終了。

仕口の部分をマスキングテープやスチレン版で養生して拭漆に取りかかります。

脚や摺桟、貫の部材も木取りました。

まずは天板をルーターで荒削り。平面を作ると共に、厚さを調整。

その後鉋で削り、厚さを40mmに。

元の厚みが約60mmあったので、約20mmも削ったことになります。

もう少し厚くても良かったのですが、できるだけ軽くしたかったのでこの厚みにしました。

それでも37kgの重さがありました。

摺桟は寄せ蟻で天板に嵌め込みます。

貫や脚には少し丸みを付けたのですが、欅の硬い部分は削り出すのもなかなか大変。

ほぞは大入れほぞ。

ほぞの加工が終わったところで仮組み。OKです。

仕口の加工が全て終了。

仕口の部分をマスキングテープやスチレン版で養生して拭漆に取りかかります。