昨日は懐かしい方が工房を訪ねてくれました。

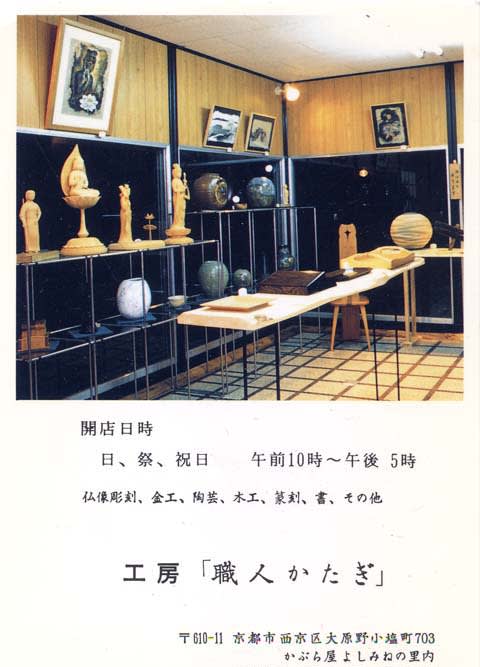

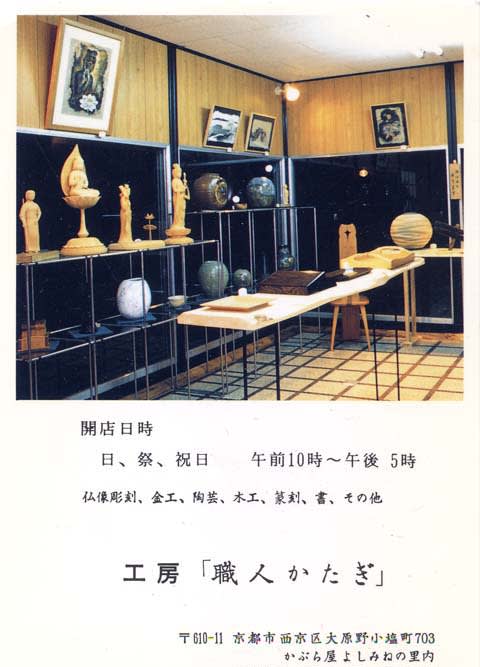

20年ほど前、長岡京市の吉峯寺の下に「職人かたぎ」という工房を開かれ、そこのギャラリーに私の作品も展示させていただいたという縁の今野さんと清水さん。

当時の案内はがきです。

実は今野さんとの再会は今日ではなく先日長岡京産業会館で開催された、「木の文化展」で。

実に15年ぶりでした。

現在、今野さんは、「木芸舎」、清水さんは「木創舎」という工房を主宰しておられます。

お二人からいろいろお話をお聞きし、とても楽しいひとときを過ごさせていただきました。

もう一つ

昨日は、10年ほど使った「刃物研磨機」を吉田さんに引き取ってもらいました。

あると便利なのですが、使うのも年に数回で、場所も取るのでお願いしました。

積み込みも無事完了。

ちょっと淋しい気もするのですが、専門家のもとで働いてくれるでしょう。

そして今日が仕事納め

妻から頼まれた、重箱の中仕切りを作り

道具入れの上を片付けて、お供え餅を飾りました。

皆さん良いお年をお迎えください。

20年ほど前、長岡京市の吉峯寺の下に「職人かたぎ」という工房を開かれ、そこのギャラリーに私の作品も展示させていただいたという縁の今野さんと清水さん。

当時の案内はがきです。

実は今野さんとの再会は今日ではなく先日長岡京産業会館で開催された、「木の文化展」で。

実に15年ぶりでした。

現在、今野さんは、「木芸舎」、清水さんは「木創舎」という工房を主宰しておられます。

お二人からいろいろお話をお聞きし、とても楽しいひとときを過ごさせていただきました。

もう一つ

昨日は、10年ほど使った「刃物研磨機」を吉田さんに引き取ってもらいました。

あると便利なのですが、使うのも年に数回で、場所も取るのでお願いしました。

積み込みも無事完了。

ちょっと淋しい気もするのですが、専門家のもとで働いてくれるでしょう。

そして今日が仕事納め

妻から頼まれた、重箱の中仕切りを作り

道具入れの上を片付けて、お供え餅を飾りました。

皆さん良いお年をお迎えください。