椅子とテーブルは拭き漆の工程に入りました。

漆を塗り、乾いたら耐水ペーパーで研ぐ。椅子とテーブルの部材を一通り研ぐのに丸4日。#240、#320、#400、#600と研ぐとすると全部で16日間はひたすら研ぎ続けなければならない・・・。今までの経験では、2日から3日研ぎ続けると指の皮が薄くなり熱いものが持てなくなる。16日間も研ぎ続けられるだろうか・・・と悩んでいたところへ、強い味方。

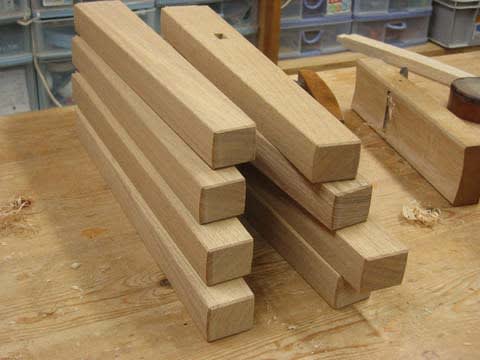

これです。

大型コンプレッサー

最近何かとお世話になっているSさんの口ききで格安で譲ってもらいました。

これを何に使うかというと・・・・・

エアーホースの先には

エアーサンダー!

電気を使わないので水研ぎもOK

実はこれ、数年前にインターネットで見つけ早速試してみたことがあるのですが。

手持ちのコンプレッサーにつなぎスイッチを入れると・・・わずか数秒でコンプレッサーのタンクの空気がなくなり止まってしまいました。

やたら空気を食う??

しかしこのコンプレッサーなら大丈夫。まさに渡りに船!とはこのことです。

エアーサンダーで研ぐなんて、黒田乾吉先生が生きておられたら「邪道だ!」としかられそうですが、決して工程の手ぬきをするわけではなく、拭き漆の工程で一番大変な「研ぎ」が省力化されることにより、必要なところにより手を加えられる、ということで許してもらえるでしょう。

もちろん細かな部分や仕上げは手で研ぎます。

今回部品が多いので、2カ所での作業です。

漆部屋では天板を

削り台ではブルーシートをかけて、その他の部品を

研いで塗る、研ぎ泥と漆にまみれる作業がこれから10日以上続きます・・・・。

漆を塗り、乾いたら耐水ペーパーで研ぐ。椅子とテーブルの部材を一通り研ぐのに丸4日。#240、#320、#400、#600と研ぐとすると全部で16日間はひたすら研ぎ続けなければならない・・・。今までの経験では、2日から3日研ぎ続けると指の皮が薄くなり熱いものが持てなくなる。16日間も研ぎ続けられるだろうか・・・と悩んでいたところへ、強い味方。

これです。

大型コンプレッサー

最近何かとお世話になっているSさんの口ききで格安で譲ってもらいました。

これを何に使うかというと・・・・・

エアーホースの先には

エアーサンダー!

電気を使わないので水研ぎもOK

実はこれ、数年前にインターネットで見つけ早速試してみたことがあるのですが。

手持ちのコンプレッサーにつなぎスイッチを入れると・・・わずか数秒でコンプレッサーのタンクの空気がなくなり止まってしまいました。

やたら空気を食う??

しかしこのコンプレッサーなら大丈夫。まさに渡りに船!とはこのことです。

エアーサンダーで研ぐなんて、黒田乾吉先生が生きておられたら「邪道だ!」としかられそうですが、決して工程の手ぬきをするわけではなく、拭き漆の工程で一番大変な「研ぎ」が省力化されることにより、必要なところにより手を加えられる、ということで許してもらえるでしょう。

もちろん細かな部分や仕上げは手で研ぎます。

今回部品が多いので、2カ所での作業です。

漆部屋では天板を

削り台ではブルーシートをかけて、その他の部品を

研いで塗る、研ぎ泥と漆にまみれる作業がこれから10日以上続きます・・・・。