越前燧城の設計縄張理論

◆質問者

越前燧城の概略歴史とは?

◆長谷川

築城年代寿永2年(1183年)木曽義仲が仁科守弘に命じ築城

南北朝時代は今庄入道浄慶の居城で府中の足利高経所属

戦国期は越前国守護斯波氏の家臣赤座但馬守、魚住景固

が城主。天正2年(1574年)一向一揆勢と織田勢が対峙した

時は一向一揆勢の下間頼照が籠るも後は柴田勝家が守った

◆対談者

越前朝倉勢が美濃篠脇城を

攻略したと言う事ですが私

は長谷川先生の解説された

篠脇城の城郭ビイスタ論に

大変驚きました。この様な

新しい学問が存在する事に

大変なカルチャーショツク

を受けました。美濃篠脇城

◆嶺北人様

越前今庄の燧城には城郭

ビイスタ理論存在するの?

◆長谷川

私は素人などで燧城の

ビイスタ解りません。

◆嶺何人様

何で燧城の空堀が斜向

しているの土塁にカギ

型に曲折してるのかな?

長谷川先生なら解答を

されると聞き及びます。

◆長谷川

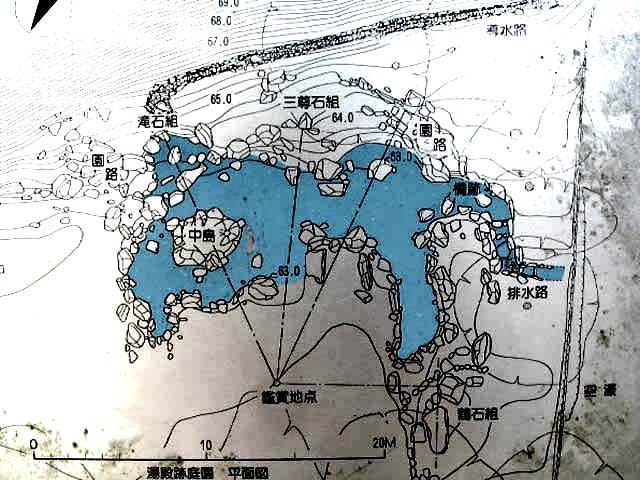

燧城はビイスタ工法で築城

されているからです。だか

ら堀も土塁も斜めに走って

いると言えます。

◆嶺南人様

そんな事言われも俄かには

信じられません例えば燧城

の本丸は扇の形をしていま

すか?ビイスタなのですか?

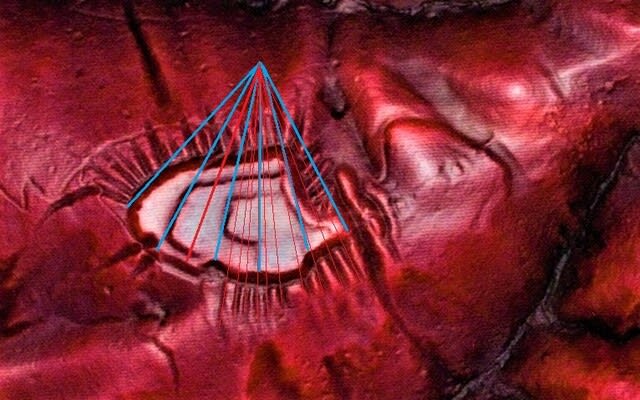

◆長谷川

驚かれるのも無理はありま

せん!この城の形は青腺と

赤線を組み合わせた重複型

ビイスタで形成されてます。

従って本丸は四角形でない

のです。

◆嶺北人様

信じられない!

でも確かに本丸の形状は

正方形や長方形に作られ

てはいません。納得です。

◆嶺北人様

本丸の土橋は斜め掛けられ

ています何故でしょうか?

◆長谷川

黄色の放射腺により土橋

や本の縄張をされてます。

◆長谷川

福井県の方は参考の為に

越前若狭の城郭ビイスタ

論リンク記事を読んで下

さい。お願い致します。

◆嶺北人様

燧城全体をシンクロして

城を縄張していますか?

◆長谷川

このように各郭を連携し

て縄張をしておりのます。

◆反論者

馬鹿な事を言う!この様な

空論が通用するとでも言う

のですか?

◆長谷川

私は現実を直視する人間。