1月5日(金)は午後から秋ヶ瀬公園管理事務所へ。昨年加須市大越昆虫館の自然教室のお手伝いに行った際、sundog師匠から所長が代わられたと聞いていたので、年始のご挨拶に伺いました。子どもたちの自然体験活動に関しては、これまでの所長さん以上にとても理解のある方でよかったですね。

ご挨拶の前に立ち寄ったこどもの森駐車場のトイレの壁にいたフユシャク亜科です。秋ヶ瀬公園ではよく似たクロバネフユシャクとシロオビフユシャクの他、本来は山地性のユキムカエフユシャクまで確認されているので、たか爺のような素人が写真で同定なんてできません…。

こちらは外壁に。

これも外です。

こちらも外壁にとまっておりました。

ご挨拶のあと、明日の親子でワンダー「凧あげと土手の初すべり」の事前調査で彩湖・道満グリーンパークの予定でしたが、14時半頃からまずはピクニックの森もひと回り。

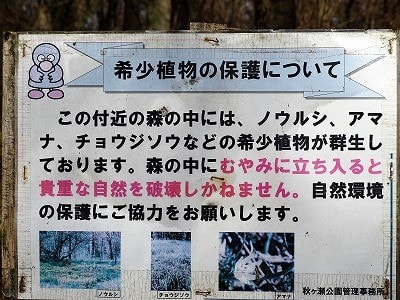

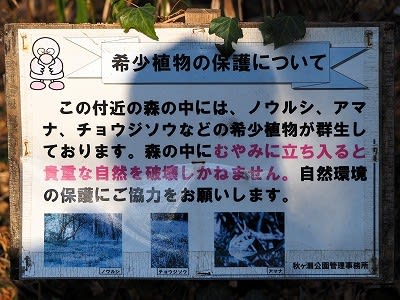

昔、野鳥カメラマンもどきたちが大集結して森の中が丸ごと更地となってしまった「レンジャク騒動」のあと、たか爺の写真入りの注意書きも使い続けてくれて本当にありがとうございます! その後「フクロウ騒動」もありましたが、日本野鳥の会や秋ヶ瀬野鳥クラブなどの方たちのご努力もあって、最近フィールドマナーも少しずつ向上してきているようです。

証拠写真ということで…。

ザリガニの池は干上がったまま、すでに陸地と化しておりました…。

メダカの池改めライギョの池も、ここまで干上がったのはこの24年間で初めてかもなぁ…。

ギンヤンマやオオヤマトンボのヤゴも見られた池ですが、こんな状況でもライギョだけは生き残るのかな?

ツチフキの池改め三本土管の池もご覧の通りで…。

昨年初めて5月の親子でワンダー「親子で勝負! ザリガニ釣り」も開催できませんでしたよね。4月からの来年度は年間予定にも入れませんでした。アライグマの影響もあるのでしょうが、アメリカザリガニは「条件付」とはいえ「特定外来生物」にも指定されたので、ちょうどいいタイミングなのかもしれません。

ヒキガエルの池改めブルーギルの池です。昔は毎年アズマヒキガエルの蛙合戦が見られた池なんですけれどもねぇ…。

炊飯場脇の小さな原っぱは?

と、いうことになっていましたね。

タナゴの池改め炊飯場の池です。タイリクバラタナゴはまだ生息しております。

これも証拠写真ということで…。

こちら側には水もなく。

今年はガマの穂も少なかったかな。

ワンダースクール開設から数年は毎日のように通っていた秋ヶ瀬公園ですが、この24年間で一番変わったのは池の生きものたちなのかもしれません。外来生物の増加だけでなく、ここ数年は地球沸騰化の影響か池の水がなくなってしまえば当然ですけれども…。昆虫、特にトンボや野鳥にもこれからどんな影響が出てくるのでしょうか。そういえば、昔は「カワセミ騒動」もありましたねぇ…。

この日は75-300㎜(35㎜換算150-600㎜)も使ってみたものの、撮らせてくれたのはアオサギぐらいだったかぁ…。

ピクニックの森のあと、桜草公園の田島ヶ原サクラソウ自生地へも立ち寄って。

今年の草焼きは10日のようです。一度見てみたいものですが、そんな暇はないかぁ…。

準備も進んでいるようでした。3月のアマナから楽しみに待つことにしましょうかね。

フユシャクsp.

ご挨拶の前に立ち寄ったこどもの森駐車場のトイレの壁にいたフユシャク亜科です。秋ヶ瀬公園ではよく似たクロバネフユシャクとシロオビフユシャクの他、本来は山地性のユキムカエフユシャクまで確認されているので、たか爺のような素人が写真で同定なんてできません…。

こちらは外壁に。

これも外です。

クサカゲロウsp.

こちらも外壁にとまっておりました。

ご挨拶のあと、明日の親子でワンダー「凧あげと土手の初すべり」の事前調査で彩湖・道満グリーンパークの予定でしたが、14時半頃からまずはピクニックの森もひと回り。

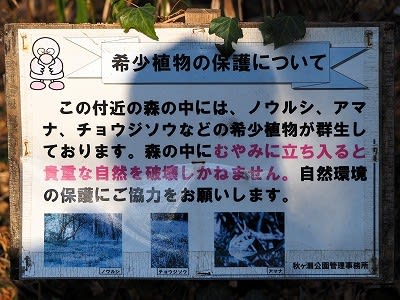

昔、野鳥カメラマンもどきたちが大集結して森の中が丸ごと更地となってしまった「レンジャク騒動」のあと、たか爺の写真入りの注意書きも使い続けてくれて本当にありがとうございます! その後「フクロウ騒動」もありましたが、日本野鳥の会や秋ヶ瀬野鳥クラブなどの方たちのご努力もあって、最近フィールドマナーも少しずつ向上してきているようです。

シロハラ

証拠写真ということで…。

ザリガニの池は干上がったまま、すでに陸地と化しておりました…。

メダカの池改めライギョの池も、ここまで干上がったのはこの24年間で初めてかもなぁ…。

ギンヤンマやオオヤマトンボのヤゴも見られた池ですが、こんな状況でもライギョだけは生き残るのかな?

ツチフキの池改め三本土管の池もご覧の通りで…。

昨年初めて5月の親子でワンダー「親子で勝負! ザリガニ釣り」も開催できませんでしたよね。4月からの来年度は年間予定にも入れませんでした。アライグマの影響もあるのでしょうが、アメリカザリガニは「条件付」とはいえ「特定外来生物」にも指定されたので、ちょうどいいタイミングなのかもしれません。

ヒキガエルの池改めブルーギルの池です。昔は毎年アズマヒキガエルの蛙合戦が見られた池なんですけれどもねぇ…。

オニグルミ

炊飯場脇の小さな原っぱは?

と、いうことになっていましたね。

タナゴの池改め炊飯場の池です。タイリクバラタナゴはまだ生息しております。

コゲラ

これも証拠写真ということで…。

こちら側には水もなく。

今年はガマの穂も少なかったかな。

ワンダースクール開設から数年は毎日のように通っていた秋ヶ瀬公園ですが、この24年間で一番変わったのは池の生きものたちなのかもしれません。外来生物の増加だけでなく、ここ数年は地球沸騰化の影響か池の水がなくなってしまえば当然ですけれども…。昆虫、特にトンボや野鳥にもこれからどんな影響が出てくるのでしょうか。そういえば、昔は「カワセミ騒動」もありましたねぇ…。

アオサギ

この日は75-300㎜(35㎜換算150-600㎜)も使ってみたものの、撮らせてくれたのはアオサギぐらいだったかぁ…。

ピクニックの森のあと、桜草公園の田島ヶ原サクラソウ自生地へも立ち寄って。

今年の草焼きは10日のようです。一度見てみたいものですが、そんな暇はないかぁ…。

準備も進んでいるようでした。3月のアマナから楽しみに待つことにしましょうかね。