19日のアドバイザリーボードで専門家有志から、今後の新型コロナの動向見通しなどについてレポートが示されました。

“

新型コロナウイルス感染症のこれまでの疫学と今後想定される伝播動態”

(2023年4月19日)アドバイザリーボード押谷先生・鈴木先生・西浦先生・脇田先生提出資料3-7ー①②

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001088929.pdf

1.感染者数の推移と感染者数増加の要因

第 6 波・第 7 波と感染者数の急激な増加

それに対し、第 8 波では第 7 波より感染者数がやや減少

第 8 波では第 7 波に比べて死亡者数は大きく増加

→この間に感染者に対する死亡者の割合が大きく上昇する要因は考えにくく、第 8 波では感染者の検出率が低下していた

実際の第 8 波の感染者数は第 7 波よりも相当程度多かった可能性

第 6 波以降の流行規模が大きくなった理由

1)新たな変異株および亜系統への置き換わり

第 6 波以降の流行株のほとんどがオミクロンで、流行株の相対的伝播性が増した

また、オミクロンの亜系統も、より免疫逃避が起こる可能性が高い

→既存のワクチンあるいは自然感染によって得られた免疫が感染阻止に十分効果を示さなくなっていることを意味

2)対策の緩和

第 7 波・第 8波では強い行動制限を伴ういずれの措置も実施されなかった

3)免疫の感染・発症阻止効果の減弱

オミクロン対応2価ワクチンを含む 4 回目・5 回目接種については高齢者以外の年齢層での接種率は低く、流行規模を大きく低下させる効果はなかった

自然感染とワクチン接種の両方によるハイブリット免疫については、より高い感染阻止効果があるとされている が、ハイブリッド免疫も時間経過とともに低下

特に免疫逃避の顕著な XBB については以前にオミクロン BA.1・BA.2 に感染歴があっても十分な発症阻止効果が認められないとする報告

4)国内の罹患率

国内では自然感染によって免疫を獲得した人の割合が低く、特に高齢者においては3割程度にとどまる

2.死亡者数の推移と死亡者数増加の要因

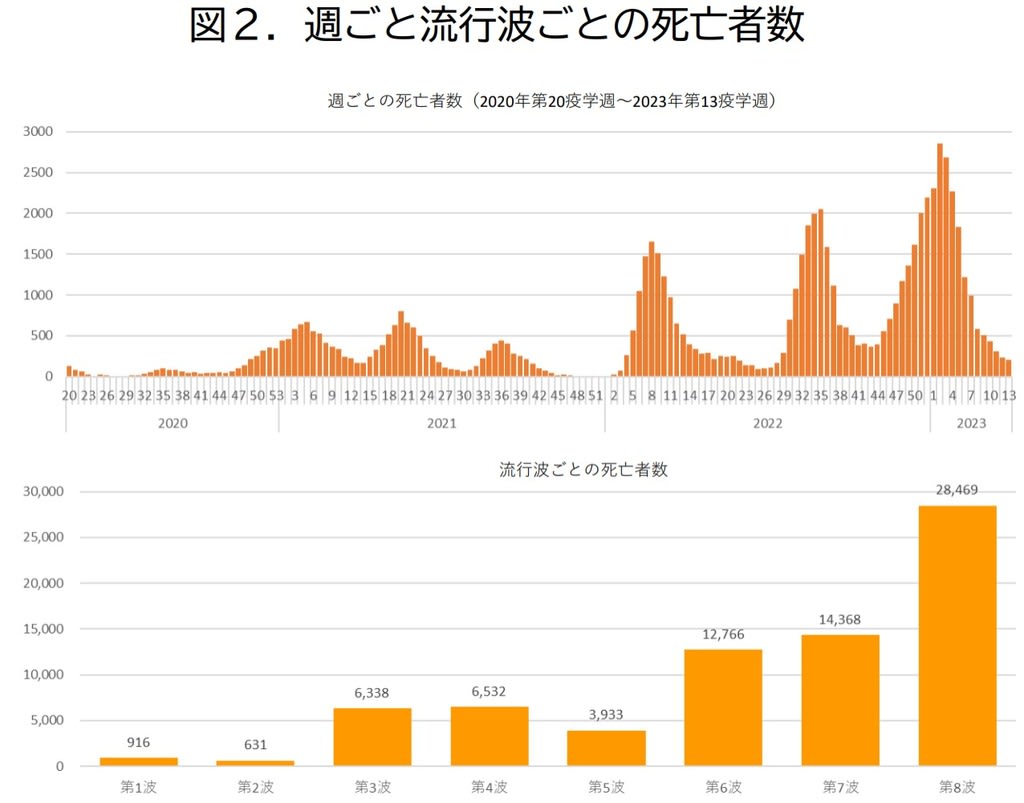

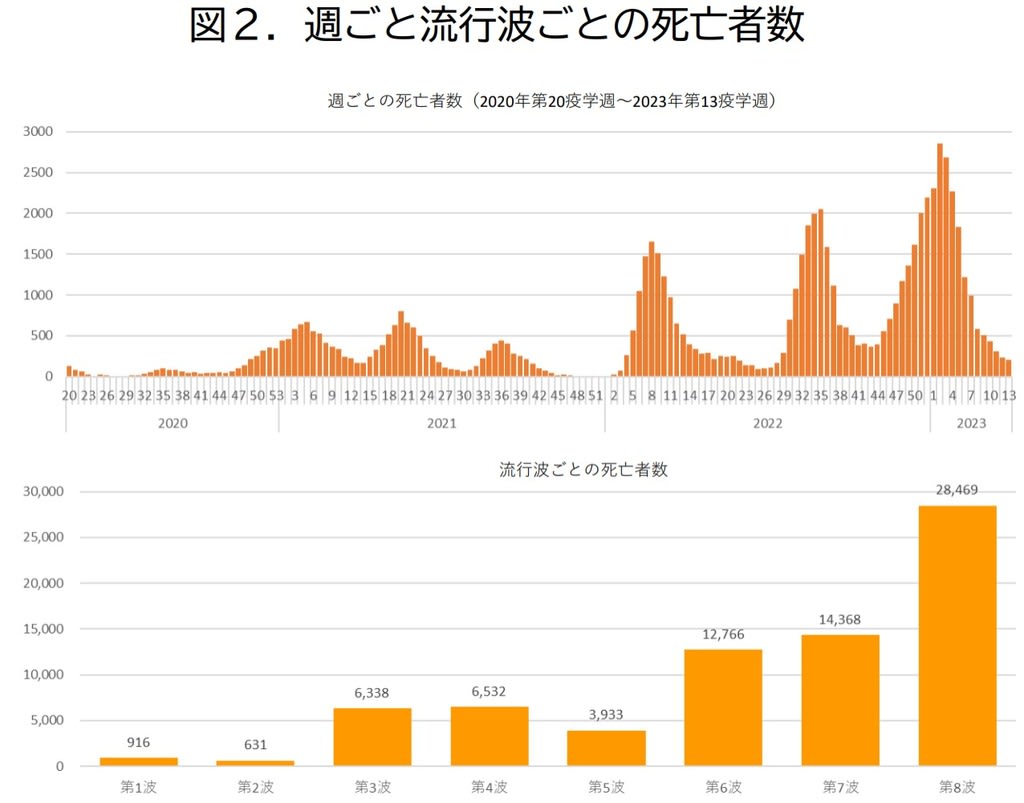

特に第 6 波以降死亡者も顕著に増加してきている(図2)要因

1)感染者数の増加にともなう死亡者の増加

第6 波から第 8 波まで死亡者が顕著に増加してきた理由として、それまで国内では比較的低く抑えられていた感染者数が大きく増加したことが、死亡者数を大きく押し上げる要因

入院患者における検討で、オミクロン流行期であっても季節性インフルエンザと比較して高齢者では COVID-19 の死亡リスクは有意に高いという結果

COVID-19 は高齢者や基礎疾患を持つ人にはいまだに注意すべき感染症であり続けている

2)福祉施設・医療機関でのクラスター増加の影響

第 6 波以降高齢者福祉施設・障害者福祉施設・医療機関のクラスターは顕著に増えてきている。特に第 8 波では高齢者福祉施設のクラスターの数が増加

3)都道府県別の人口あたりの死亡者数

第 1-5 波では、人口の多い自治体の方で人口あたりの死亡者が多く、人口の少ない自治体では人口あたりの死亡者数は低く抑えられていた

第 6 波ではその傾向は縮小

第 7 波では人口による死亡者の違いはほとんど見られなくなり、第 8 波ではむしろ人口の少ない自治体で人口あたりの死亡者が多かった

→第 5 波までは流行の制御ができていた人口の少ない自治体でも、第 6 波以降は伝播性の高いオミクロンが流行の主体となり流行の制御が困難

4)高齢者や基礎疾患を持つリスクの高い人たちへの流行の波及

高齢者の 10%近くは 3 回目接種を終えていない

→感染が広く地域に広がりワクチン未接種の高齢者や基礎疾患を持つ人にも感染が波及したことも、死亡者の増加につながった可能性

5)医療の逼迫に伴う急性疾患の治療需要の増大

循環器疾患による超過死亡が増加している

→主に、1)循環器疾患で治療の時間を争うものが医療逼迫のために適切に時間内に対応できなかったことによる関連死と、2)COVID-19 の合併症として発生した循環器疾患の増加、のそれぞれが影響したもの

同様に、呼吸器疾患による超過死亡を認めてきたが、類似のメカニズムで発生しているものと推測

3.今後想定される展開

全国的に感染者数は徐々に増加に転じている地域が増えてきている。今後、第 9 波の流行が起きる可能性が高い。

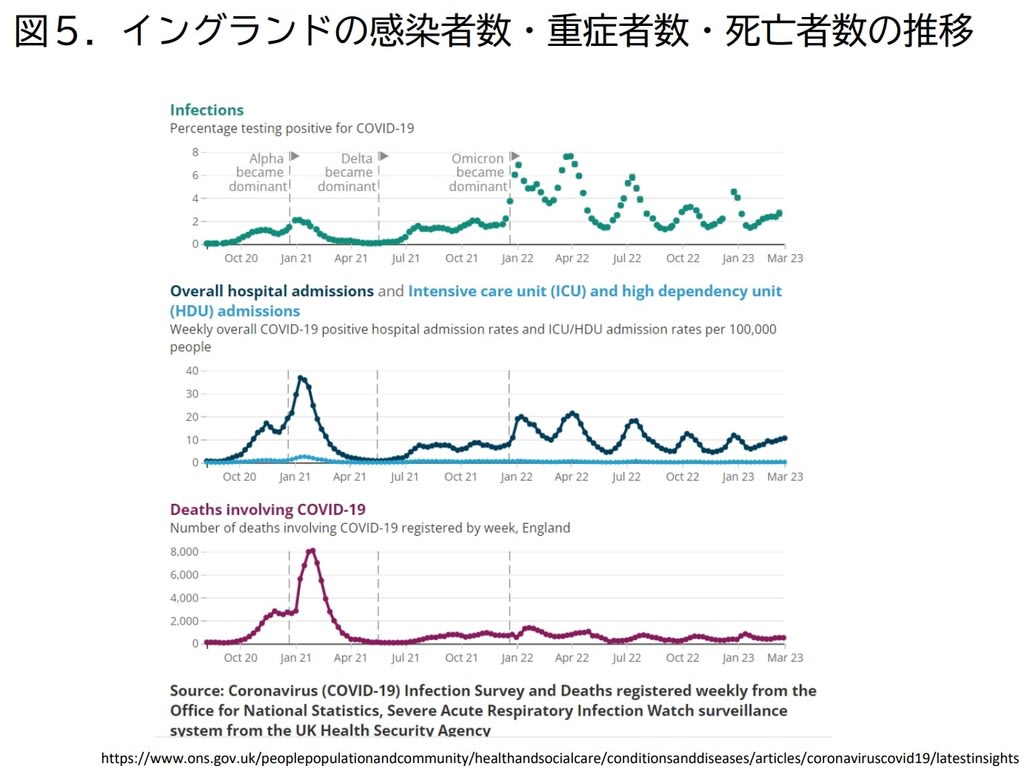

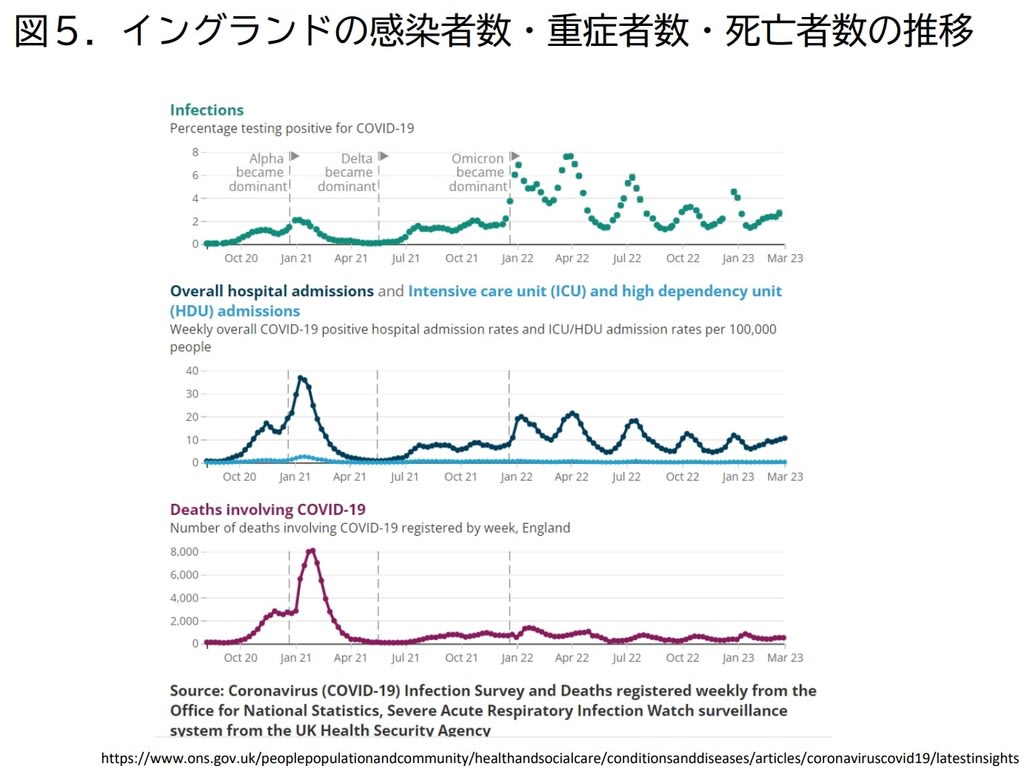

英国では、献血者における自然感染による抗体陽性率は 86%を超えており、日本(42.3%)より相当高い状況

→流行規模自体は縮小する傾向にあり、流行波ごとにピークが減衰

2020 年末から 2021 年初めの英国で非常に多くの死亡者を記録した時期が含まれていることに注意

主にオミクロン株の流行期である、2022 年 1 月以降の人口あたりの死亡者数について日本とイングランドの比較(図 6)

→イングランドの直近の死亡のピークも日本の第 6 波と同程度である

国内でもいずれは英国と同様に流行規模は縮小していくことが予想されるが、まだ国内では自然感染の罹患率が低いことを考慮すると第 9 波の流行は、第 8 波より大きな規模の流行になる可能性も残されている

日本では、第 8 波まで未だ流行規模は増大する方向で推移しており、高齢者の自然感染の罹患率が年齢群別人口の半数未満であるという血清疫学調査の結果も加味すると、減衰のサイクルに入ったとは考えにくい

英国では流行のピークは低下する方向に向かっているが、流行は収束する方向に向かっているのではなく、住民の 2%程度が常に RT-PCR 陽性となる程度の頻度で感染をしている定常状態(エンデミックな状態)に向かっていることに留意

→日本では、仮に今後の予防接種率が現状から上がらないまま緩和期の感染レベルが欧米のそれと同程度に至るものとすると、後期高齢者というリスク人口の規模が国際的にも大きいため、緩和期の死亡者数は今後世界の他の国と比べても多い状況で推移する可能性

より高齢化の進んだ地方にさらに流行の中心が移動することも死亡者数を押し上げることになる可能性

今後直近のワクチン接種からの経過時間が 6 ヶ月を超えるような高齢者が増えてくることが予想され、それが重症者・死亡者の増加につながる可能性

高齢者施設や医療施設でのクラスターがこれまでよりも高い頻度で起こることに加えて、救急医療サービスの円滑な運営に支障が生じると上述の循環器疾患や呼吸器疾患を原因とする死亡者数が増加することが危惧

伝播に有利でかつ病原性も高い株が出現する可能性は排除しきれない

海外においてもサーベイランスの精度が落ちており、海外からもこのようなデータは得られなくなっている

まとめ

5月8日以降5類感染症と位置付けられるとこれまで行われてきたようなリアルタイムのモニタリングは困難

死亡リスクの高い高齢者や基礎疾患を持つ人たちに対する対策は5月 8 日以降も継続する必要

2023 年 3 月 30 日に WHO は高齢者および基礎疾患を有する高リスク者について、6-12 ヶ月の間隔を置いての追加接種を推奨するとした

2023 年度の接種として、2023 年秋冬に全てを対象とした接種を実施することとしており、また、高齢者等の重症化リスクの高い方等については、春夏においても1回追加して接種を行うこととしている

高齢者の介護及び医療の現場における持続可能な感染対策の実施と、適切な医療へのアクセス確保

ウイルスゲノムのモニタリングと抗体保有率の調査を含めたモニタリングを継続することも重要

「アドバイザリーボード」は、新型コロナウイルス対策について感染症や疫学の専門家が助言を行うことを目的に日本国内で感染が広がり始めた初期の2020年2月に設けられ、今後は感染者数が急増するなどした場合に不定期に開かれるということです。

個人レベルでの判断は、限りがあり、今後も適切な現状分析と見通しや今後の対応について、専門家(有志)の役割を果たすべきだと考えます。