あけましておめでとうございます。

丸餅に、白味噌。金時人参に大根。青さ粉をぱらり。

あけましておめでとうございます。

先日ですが、東博の常設を見に行きました。

*

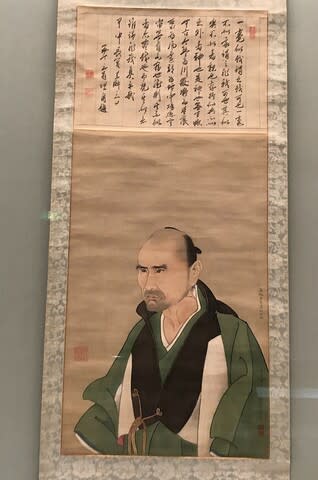

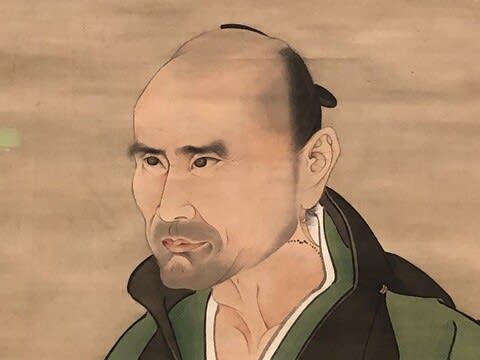

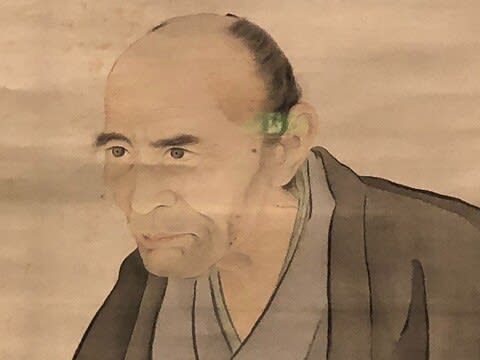

渡辺崋山(1793~1841)が描いた「佐藤一斎(五十歳)」1821年 に再会。

怖いのですよ、この儒学者。気難しそうで、猜疑心強そうで、いい加減にしてたりテキトーにすまそうとしたら怒られそうで。

佐久間象山や渡辺崋山も一斎のもとで学び、教えを受けた者は3000人。

崋山が28歳の若いころに描いた師の肖像。内面をえぐるほどに見透して描き出す崋山がこう描くのだから、実際もこんなような人物だったのだろうと思う。

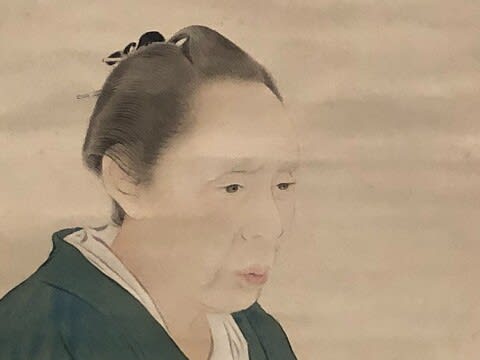

隣には、この一斎(1772~1859)の70歳の肖像も展示されていた。

崋山の弟子であり友でもある、椿椿山が1841年に描いた二幅。

一斎は70歳になっても、鋭いまなざしと気迫は健在。

むしろ、ますます気骨が深みを増した感。

比べると、崋山の描いた50歳の一斎には、多少まだ青臭さもあったかに見える。

崋山の鋭すぎる感性のせいかもしれない。

椿山がこの肖像を描いたのは、1841年。

すでに崋山は蛮社の獄で蟄居の身。そして田原の自邸の納屋で自刃したのが、この1841年の11月23日。この肖像が描かれたときはおそらく、崋山は生きていたかもしれない。

椿山は、崋山を助けようと奔走し、蟄居後は経済的な支援をしたりしたけれど、一斎は崋山を擁護するために何もしなかった。椿山の縁者(椿山の長男の嫁の父)に崋山救済運動に力を貸すよう頼まれても、その者に、懇意であると示すことは賢明ではないと忠告さえした(このあたりは、ドナルド・キーン「渡辺崋山」に詳しい。)。一斎の本心はわからないけれども。

それにしても、お気の毒に見えて仕方ないのは、左幅に描かれた一斎の奥様。

この面持ち、さぞやストレスMAXの何十年だったのでは…。

こんな気難しそうなだんな様に仕えて、気の休まる日はあったのだろうか。「茶がぬるい」とか叱られそう…。

二幅を同時に見ても、今とは時代が違うとはいえ、叱ってる人と、叱られてる人、みたいにも見える。

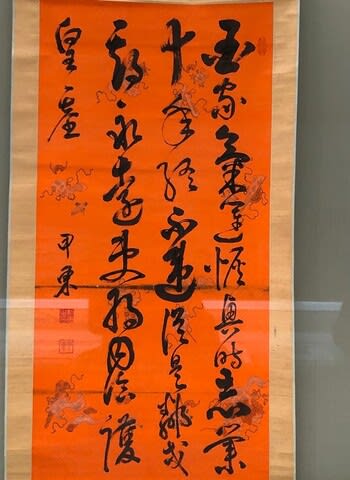

2016年に、実践女子大学で、佐藤一斎の晩年の書を見たことがある。(日記:「1797年江戸の文化人大集合ー佐藤一斎収集書画の世界ー」実践女子大学香雪記念資料館)

気迫と激しさのあるかすれ。丸みも柔らかみもない、厳しく強い印象。

一斎の肖像と重なる。書はその人を良く表すのだろうか。

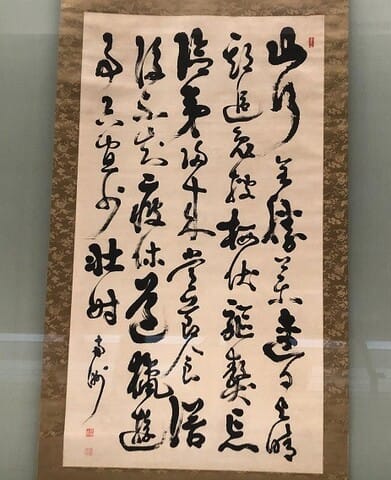

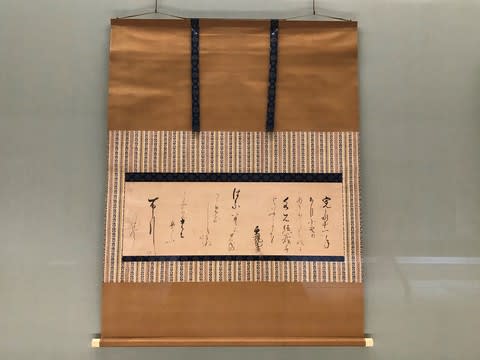

書というと、この日の東博には、大好きな中林梧竹(1827~1913)の書も展示されていた。

梧竹の字は、いつもリズムが流れている。

初めて梧竹の書を見たときは、書というより、絵画だ!ミロか?!、と感動したものだった。

この作品も、字と字の間の、何も書かないところにも、リズムが流れている。字と字のあいだの白い「間」のところにも、音楽があり、「間のはば」もたいせつな音楽を構成する一部であり、表現の役割を担っているのだ。

ほれぼれと梧竹の作品に取り込まれたあと、隣の大久保利通の書を見る。立派な料紙だ。

字と字の間に間隔がないことで、とたんに息苦しさを覚えるような気がしてしまった。大久保利通の書には、音楽はない。(勝手に偉そうにごめんなさい、大久保さん。)上から下までまっすぐに、間をおかずに突き進んでいる。

しかし、その隣の西郷隆盛の書を見ると、おおらかさが感じられ、ほっと呼吸も復活。筆を動かし、リズムにのっている西郷の腕の太さ、頼もしさが思われた。

脱線してしまいました。

東博はもう年末休み。新年は1月2日から。

常設の年間パスを買ったので、今年はこまめに行けると嬉しいのだけれど。

たまに食べたくなるもの。

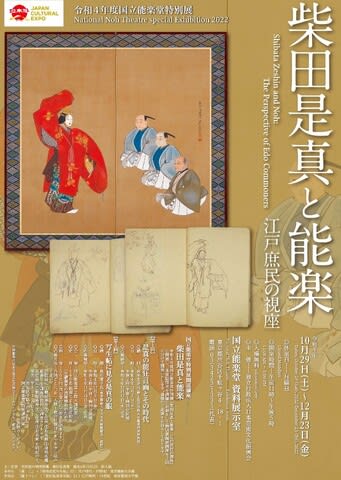

2022年10月29日~12月23日

千駄ヶ谷の国立能楽堂へ行ってきました。

能楽堂の中の資料展示室にて、柴田是真(1807~1891)と能のかかわりについて、展示されています。

(能の公演は見ず、展示室だけ見る場合は、ぐるっと左のほうに回ったところに資料室の入口があります。)

柴田是真というと、花や草木をモチーフにしているイメージでしたが、能の画題については、初めての視点でした。

能の写生、下絵、本画など幅広く展示されています。先日の日記に、東京藝大で拝見した是真の写生帖の素描について書きましたが、その写生帖95冊のうちほかの冊も展示され、パネル展示もあり、人物の素描もたっぷり見ることができました。

なかでも20代の写生帖からは、是真が初歩から能について学んでいく足跡をたどることができました。

一室だけの展示ですが、点数も多く大充実。無料です。

能以外にも、花草木の屏風や掛け軸、仏画、櫛や文箱、印籠なども。是真のオールマイティさには改めてうならされます。

以下、備忘録です。(画像は画集から)

*

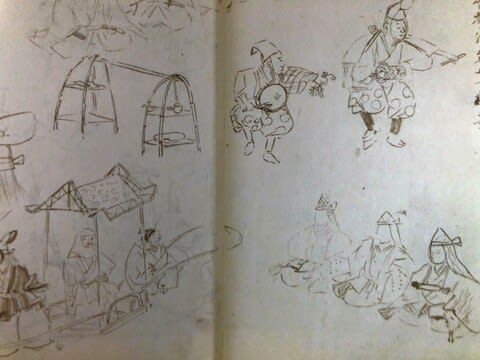

今回の企画展でうれしいのは、写生帖、下絵、手控えと、素の是真を垣間見れたこと。

是真の筆跡やデザインはいつもスタイリッシュで魅力的なので、超越したひとと思っていたけれど、天才は一日にしてならず。B5より少し小さい画帖にびっしりと描かれた写生は、地道そのもの。

氷山の下に、この95冊にも及ぶ写生と多くの下絵の模索がある。

能についての写生は、是真が22歳のときから始まっている。道具類や面も写生し、それらの名称や使途、演目を書き添え、能について学ぼうとしている。

観世大夫邸での稽古能の写生 文政11年(1827年)

絵師としてはすでに、浅草・東本願寺の障壁画を受注するほどだったそうだけど、能とは縁のない階級に生きる一絵師。それがどういういきさつか、観世大夫邸への出入りが叶い、練習中の現場を描きとめている。

動画を撮るとかできない時代、見ながら、リアルタイムに筆を動かす。つくづく、是真を含め江戸時代の絵師は、手から筆がはえているのじゃないかと思う。

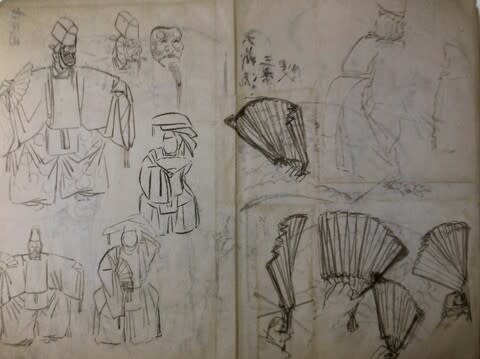

そんな駆け出し状態から、年を重ねるごとに、演者の個を追求していく下絵や本画が増えてくる。

粉本 三番曳図・麦雲雀図

演者の着物の柄の鶴が美しく、本当に飛んでいるように見える。袖から手、扇へと、その動きが見える。

大きな麦が不思議だと思ったら、全く関係のない絵を上下から描いているのだそう。是真は紙を大事にしたので、他にもこうした下絵が多く残されているとのこと。

下絵では、同じ場面を何枚も描いている。手や足の角度がわずか10度ずつくらい違う下絵がいくつもある。その中から、一番これぞという姿態を本画にしている。是真の研ぎ澄まされた模索の足跡が見える。

羽衣福の神図屏風 嘉永6年(1853年)左隻

同 右隻

私は能に詳しくないのだけど、是真の描く本画の演者は、その身体の芯が、しっかり一本通っている。体幹がぶれてない。歩みだす足先にも強さがある。

足元は、どんなに早い動きのときでも、うわつかず常に地に根差している。そして、翻る袖を形作る是真の筆は強くて緩まず、動きの速さまで描き表されてしる。

演者からは気迫と緊迫が満ち、これは是真の画力の業か、舞う演者の力量ゆえか、それとも両方が合わさって昇華したのか。

(ところで、脇の人物の顔は妙に写実的な面貌なのだけど、これは実在の人物に似せて描いたのかな?)

是真は、能楽に題材をとった作品も多く手掛けていく。

高砂図 (40歳代ごろ?)

木の洞からちょうど姥が出てくるところ。高砂図のなかでもこのシーンは、是真が好んで描いたらしい。小さく打ち寄せる波の様子や、シンプルに描いた松の達筆ぶりにも見入ってしまった。

猩々図扁額 明治12年(1879)

赤坂氷川神社へ、表伝馬町からの奉納されたものらしい。是真73歳の作。

写生帖のメモ書きによると、この演者は子方で、(面をつけない)直面(ひためん)の猩々だった。子供とはいえ、速く強い線で書き上げられた後ろ姿は存在感が強い。一方で華やかな着物の模様は細密に描かれており、美しかった。

展示の後半は、能以外の作品も多岐にわたって展示され、たいへん充実。

花や草木、動物にいたるまで、地位を得ても綿密に写生をしている。枝や花の立ち姿の描くライン、葉の向き、花弁の角度、細部の写実、是真のこだわりどころが詰まっている。

その写生から取って是真が組み合わせると、魔法みたいにすべての花木がステキな仕事をしている。構図の妙が冴えている。

木蓮、トケイソウ、鷺草などを取り合わせている。

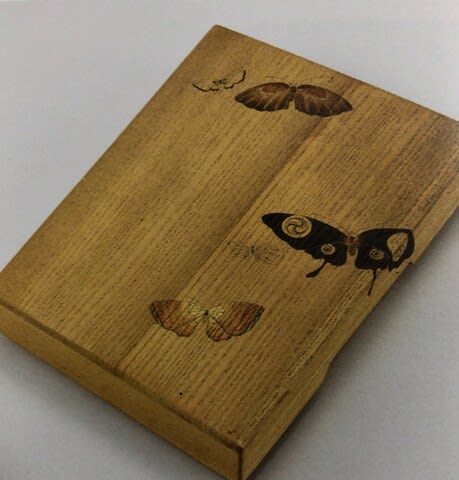

花車蝶図蒔絵下絵

引き戸の下絵。縦は90㎝くらいだった。9代目市川團十郎の注文品らしい。

仕上がった漆や金蒔絵の箱や器類を直に見ると、是真は卓抜したセンスを持つ”デザイナー””なのだと感じ入ることしきり。

どれも、構図と配置が大胆で、印象的。100年たっても斬新。

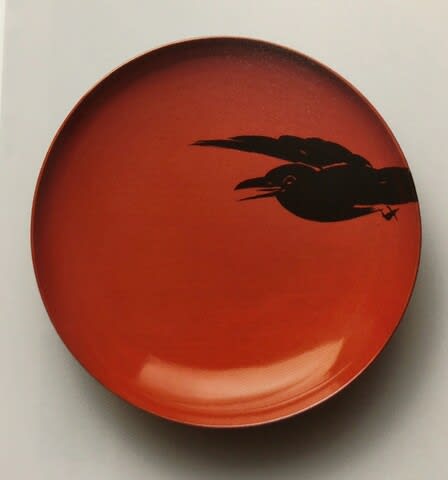

烏漆絵盃 (50歳ごろ)

木葉蒔絵文箱 (40歳代)

このふたの裏には蜘蛛が一匹。

ほかの蓋物も、ふたの裏に、表の衣装と呼応するモチーフを控えめに施してある。こうきたかとしびれてしまう。ふたの表がひとつの自然の光景なら、裏を返すと、そこからもう一足、ふみ入ってみた世界が広がっている。配置とデザインがこれまたとってもかっこいい。

大胆な配置の前段に、写実があるからこそなのか、現実感があり、現代的でもある。

蝶漆絵硯箱 (40歳代?)

漆絵の濃淡と金泥で描いている。

そして40年を経て80歳の作品、より大胆にかっこよくなっている(!)

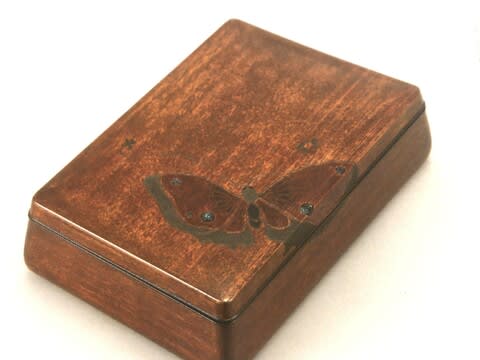

蝶絵蒔絵硯箱 明治20年(1887)

画像では見えにくいけれど、蝶の文様のなかに小さく螺鈿が埋め込まれていて、きらめく!。螺鈿好きには感動的。

蒔絵の合間にも、小さな螺鈿の粒々が埋め込まれていて、きらきら✨。

大橘蒔絵菓子器 明治時代

越後の豪農、押木原二朗の注文品らしい。

雛図

描表装にも眼をみはってしまった。ひな祭りの道具類を墨と金泥で書き尽くしている。

2018年に藝大コレクション展のときにたくさん見た(日記)、丸い天井画の下絵もひとつ再見。3期に分けて展示替え。

千種之間天井綴れ織下図 明治20年(1887)

直径1.2mくらいある大きさ。これが112枚もあるのだからすごい。そんなに植物の種類があるのもすごいけど、丸のなかの入れ込み方も様々パターンを変えていて、湧き出るアイデアがすごい。

明治宮殿の天井のための下絵という、大事業。是真の次男の柴田真哉に注文されたものだけれど、実は、造営宮司は是真が容易に引き受けないことを見越して、真哉に注文。真哉は是真に相談することを見越してのことだと、是真も見透かし、結局は是真が多くを描き、真哉が着色した。

是真はどんな父親だったのだろう?。真哉はどんな製作活動だったのだろう?

展示の解説では、藝大が保有する写生帖95冊は、是真は次男の真哉に譲ると遺言を残していたそう。真哉は、長男の令哉に申し入れたうえで写生帖を相続した。しかし、真哉は4年後に自殺。写生帖は是真の3男(真哉の異母弟)が譲り受け、その娘から藝大へ渡った。

是真がどんな人物だったのかわからないけれど、是真の描く動物は、とてもかわいい。

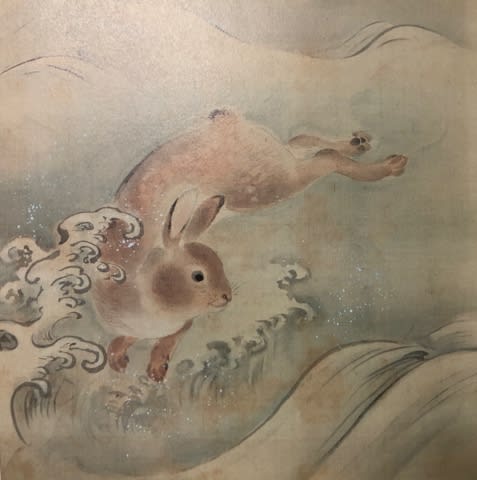

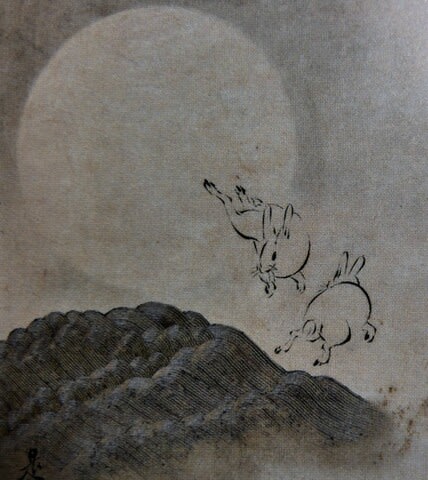

漆絵青海波兎図 明治時代

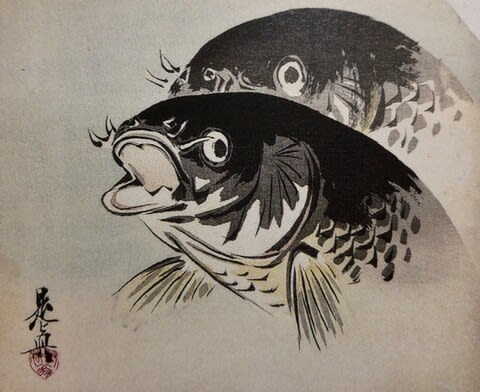

多色刷鯉図 明治時代

それで、たぶん是真は猫好きで、猫を飼ってたと思う。

雪中母子虎図 江戸時代

母トラは眼が大きめでかわいい。毛描きもふかふか。よく見ると、子トラが二匹、母にくっついている。子供を抱えて、母トラは警戒しているのか前方を見据える。

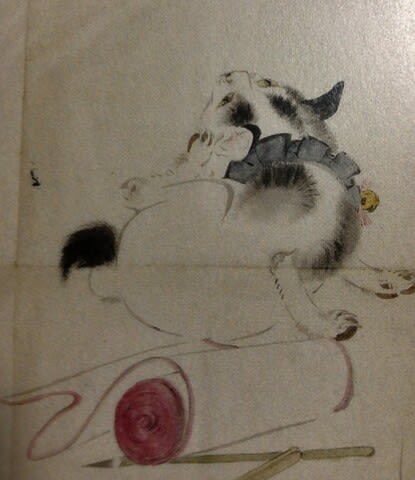

粉本 猫筆紙図 江戸~明治時代

この白地にハチワレ頭の猫は、見覚えがある。

2017年の板橋美術館の江戸絵画展で出会った、是真の「猫鼠を狙う図」(1884年)の猫では?(日記)。

ちょっと黒ブチの付き方が違う気もするけど、板橋のこの猫は是真の晩年77歳ごろの作なので、代々の飼っていたのかも。

(源氏物語に出てくるネコも、沈南蘋が描くネコも、こんな白黒ネコだけど、三毛ネコとかトラネコじゃダメなのかな?)

粉本 徳若御万歳図 明治時代

蓑亀を5匹、五重塔のように重ねて赤いひもで縛ってある。カニも二匹。蓑亀は、口を開けているの、閉じているのといて、黒目がちのかわいい顔をしている。

ふしぎなタイトルだと思って図録の解説を読むと、この組み合わせは是真がしばしば描いたとあり、これにまつわる是真の逸話が興味深い。

:ときの光格天皇(1771~1840)のおり、「徳若に御万歳」を音で表すようにとの勅題があった。京の絵師はだれもできないでいたが、ちょうど1830年、24歳で江戸から京に赴き、岡本豊彦のもとで修行していた是真がこのお題を解き、絵を描いた。つまり、”亀は万年”なので5匹で、御(=五)万歳。その結わえた紐を、徳若に(=解くはカニ)と。

是真の機知の才は、もうすでに若いころからだったか。

そしてこの「徳若御万歳」にはもうひとつ、のちの逸話があるそう。

:深川の菓子商・船橋屋(←くずもちの船橋屋とは違うのかな??)がこの図を菓子にして得意げに持ってきたが、是真は、「勅題を食べるとは不遜」として追い返したとか。

上述の明治宮殿の造営宮司も知っていた、是真のちょっとめんどくさい性格がうかがわれるかも。

興味の尽きない是真。今回は、藝大、国立能楽堂、江戸東京博物館の所蔵だけでなく、個人蔵のものも多く拝見できる、貴重な機会でした。

ちょうど能の公演中で、かすかに笛の音も聞こえてきました。

春ごろに、スーパーで値引きされ298円だったパパイヤの苗を、猫の額ほどの庭に植えておいたのです。

静嘉堂文庫美術館 2022/10/1(土)〜12/18(日)

「静嘉堂創設130周年・新美術館開館記念展Ⅰ 響きあう名宝―曜変・琳派のかがやき―」

この度、世田谷から丸の内へ移転。

開館記念ということで、岩崎弥太郎、小彌太親子が集めた、茶道具・琳派・中国書画、陶磁器・刀剣など、国宝、重要文化財が目白押しの貴重な機会。

人数制限されているので大混雑というわけではありませんが、列に並んでゆっくり進みながら観る、たまに「立ち止まらないでお進みください」とスタッフの声掛けがある、といった状態でした。

特に、曜変天目茶碗は黒山の人だかり。前に見たことがありますので、今回は残念ながらあきらめました。ひとめ見ちゃったらたいへん。吸い込まれて進みたくなくなるのは分かっていますから。

今回は、酒井抱一の「波図屏風」をお目当てにやってきたのです。

念願かなって、やっと実物を見られました。

しかもなぜか、他の部屋に比べて、この琳派の部屋だけはすいていました。波図屏風とその隣の(伝)尾形光琳「鹿鶴図屏風」の前は、並ぶひともなく、前後左右からゆっくり見られました。

酒井抱一(1761~1829)「波図屏風」1815年 (撮影禁止なので、画像は日曜美術館から)

大きな画面に、銀の闇、冷涼さ。”月下波図”といってもいいのでは。

酒井抱一のこんなに荒ぶる筆を見た記憶がなく、圧倒されました。

割れ、かすれをものともしない太く強い筆跡は、藁筆を用いたらしい。

白波には胡粉を用いています。

そして、ところどころに少し白緑。夜の海の冷たさ、海水の実感を感じました。

地は、銀箔。銀が黒ずむことなく、まだ輝きを保っていて、状態が良いのに感激しました。

偶然ではなく、抱一は黒ずみを防ぐため、銀地のうえに薄墨をはいておいたのだそうです。薄墨の水が流れたような跡も少し見えました。

抱一は光琳の波に着想を得て、この波図を描いたと言われているそうです。

波の波形など共通する部分もあり、確かにそうかもしれない。光琳の「風神雷神図」を踏襲して抱一も描いたように、「波を描く」ことで光琳の足跡を追ったかもしれない。

でも、素人目には、抱一には、光琳にはない波の実感が強い気がするのです。

波の実感で思いだされるのは、むしろ、円山応挙(1733~1795)のいくつかの波涛図です。

抱一は応挙ほど写実感を追求していないけれども、光琳よりむしろ応挙的な現感覚が強いような。。

抱一の右隻には、上から襲うように沸き立つ波、遠くから白波をたてて押し寄せる波。左隻には、幾重にも繰り返し押し寄せてはうねる波。波頭を立てては砕ける波。

抱一は海を遠くまで見渡しつつ、足元間近に波と水を実感している。どこかでそんな荒い海を体験をしたのだろうか?。

玉蟲敏子「都市の中の絵ー酒井抱一の絵事とその遺響」には、江戸からあまり出ることのなかった抱一だけれど、「江の島詣でを欠かさなかった」と。

江の島とか七里ヶ浜だった可能性大かも?!。

そして、この本には、光琳から100年を経た抱一の生きる江戸後期という時代性に触れていました。「明清画のしんねりとした波型の残影が認められる」と。

それにしても、応挙の波涛図を思い起こし、両方を頭に浮かべるにつけ、抱一の波図には月光の意図があるように、いっそう強く感じられました。

そしてますます、描かれていない月の光が際立って、思い出されてくる。描いたモチーフの向こうに、描かれてはいない物語と感情を感じてしまう。やはり抱一だと感じた次第でした。

そして筆一本でこの世界を生み出してしまう、暗さと月の光まで見せてしまう、水墨画ってすごい、と改めて思いました。

この屏風については、注文主であろう本多太夫なる人物にあてた書簡も残っています。実家の姫路藩、酒井雅楽頭家の家老と推察される人物らしいですが、抱一も会心の作だったようで、「自慢心にて御めにかけ候」と書いています。心身ともに自己を波の間に持っていき、2度とは描けない絵なのでしょう。

だらだらして描いてしまったけれど、この展覧会のもう一つのお目当て。

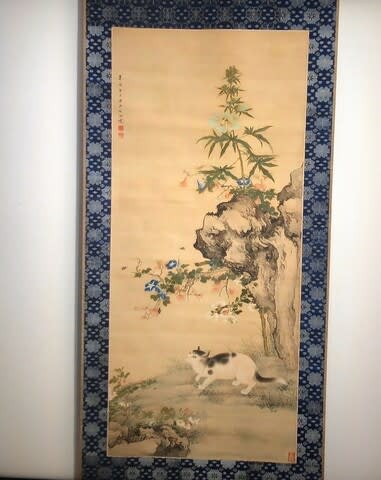

沈南蘋「老圃秋容図」 清時代 1731年

虫を狙うぶちネコがかわいくて。

とびかかる0.5秒前みたいに、もう前足も上がっています。顔もかわいい。

夏の終わりか、朝顔、菊、トロロアオイも見えます。

虫はたいへんだけれど、のんびり平和な日常の絵。ネコが吉祥画題というのもうなずけます。

他には、抱一の「絵手鑑」の画帖も見ものでした。琳派風、水墨など、さまざまな描き方を使いこなしていました。

赤が美しい蔦紅葉を繊細に描いたかと思えば、黒い楽茶碗などは、あの無骨さ、黒い塗りの質感まで、ざっくりと墨だけで再現し得てていました。釉薬のたれたところも、墨のにじみでうまく表していて、思わず恐れ入りましたよ。

茄子も魅惑的。

弟子の鈴木其一は「雪月花三美人図」の三幅。花も着物の模様も細密に美しく、絵の具の発色の良さにも見惚れました。

静嘉堂文庫が入る明治生命館は、1934年(昭和9年)に竣工。岡田信一郎設計。戦後はアメリカ極東空軍司令部として接収され、マッカーサーも何度も会議に訪れたそうです。

今回はいけませんでしたが、ショップも大きくなり、地下にはカフェやレストランもあるので、便利になりました。

通路側の壁には、俵屋宗達の源氏物語澪標図屏風がモニターで次々と大きく展示されていて、細部まで見られます。

東京駅周辺がますます魅力的になりました。

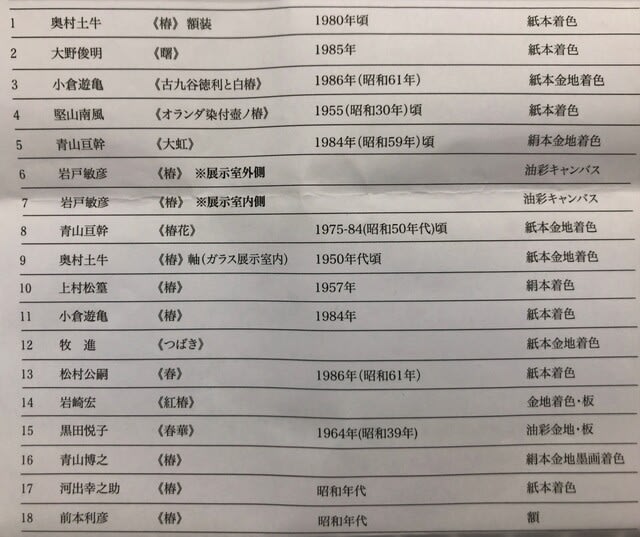

アンペルギャラリー「「椿絵」コレクション ーひかり輝く明日へー」

Part Ⅰ

Part Ⅱ

東京駅のアンペルギャラリーで、椿の絵を見てきました。

毎年この時期に、あいおいニッセイ同和損保 のコレクションの中から、椿の絵を展示しています。

昨年も伺いまして、今年も楽しみにしていました。

(撮影ご希望の方は、スタッフに声をおかけくださいとありました。作品にもよるそうですが、基本的に全体で撮るのは大丈夫のようです。)

展示目録はHPに出ていないようでしたので、こちら↓(前期分)。

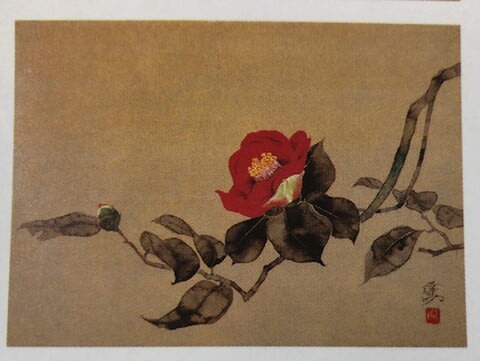

今年は、椿のひと枝だけを描いた絵に、特にひかれました。

特に、上村松篁、奥村土牛、河出幸之助。

上村松篁《椿》1957年(上の画像の左端)は、花が一輪につぼみがひとつ。

葉にこっそり隠れるつぼみの、ほんのり赤みがかわいいです。花のしべが少し変わっていて、珍しい種類のようです。

最初はさりげないのですが、見ているとどんどん引き込まれるのが、葉っぱの一枚一枚でした。

墨の濃淡と微かな金泥だけで描かれた葉の、どの一枚一枚もが生きている(‼)。葉は、意志をもって向きを作り、その先端の先まで生命が息づいていました(‼)。

そして、無地の背景にも驚きました。椿のまわりに薄くはいた金がやさしいニュアンスを醸し、背景が椿と意志を通わせているようなのです(‼)。

松篁は、空気すらも花と同じ空間を生きる存在として、生命を持って感じているんでしょうか。

下の画像の右端の、奥村土牛《椿》1950年代 も、土牛の人柄を感じるようなひと枝でした。

見えにくいですが、白い椿のひと枝が横たわっています。

その枝の根元は、手で折りとられたらしく、割れた断面になっていました。

「折枝画」という画があり、東洋的な死生観を表すことがあるそうです。土牛は割れた根元をしっかりと描いていました。

それでも、白い花が頭を上に起こしているのに気づいたとき、突然、土牛の愛を感じてしまったのでした。

折られてはいるけど、しべも乱れることなく、きちんとそろっていて、愛らしく生きている。なんだかいじらしく見えました。

土牛の愛というか、慈しみ深い視線を感じた気がしました。

土牛のもう一作(下の画像の左端)は、白に赤い線が入った花びらの椿をひと枝。1980年代の作品。

90歳近いのですから、だいぶ朴訥な手元になっていましたが、なのに空間とのバランスというか、完璧というか、なんだかすごいというか。

なんか素人のくせにえらそうなのですけど、とにかく、朴訥な手元から発する椿ひと枝の、オーラの強さときたら。

それで、金色と黄色でひとつひとつしべの点をうち、花の赤い模様をいれ。描く行為ひとつひとつに土牛の喜びがあり、花を仕上げていく愛や慈しみがあるようで。

しべのつぶつぶに、土牛が次の世代の子どもたちを見るのと同じような目線を感じました。

河出幸之助《椿》(昭和時代)のひと枝も、特に心に残った作品。(写真はチラシから↓。)

華美でなく、しかし気品。椿ってそんな花だなあと改めて思ったり。がくのところに、かすかに緑が見えます。墨のたらしこみがとてもきれいでした。

ひとつ上の画像の左から2番目は、堅山南風。3,4番目は小倉遊亀。どれも、花器も楽しい絵でした。

特に、4番目の小倉遊亀の《椿》1984年 は、青い花器に、いくつかの紅白の大輪の椿のおしゃれな作品。88歳の作品ですが、水を思わせる花器からどんどん水を吸い上げ、まだまだ華やかに咲くわよ、みたいな、エナジーあふれる印象でした。

画像がないのが残念ですが、黒田悦子《春華》1964 の油彩画も印象深かったです。濃密な金の地に、細い首の青磁のような壺に活けられた椿。気を吐く深紅の椿といい、カルロ・クリベッリのような不可思議で神秘的な緊張感ただよう空間でした。

後期は、尾形光琳や狩野山楽も展示されるそうです。来年になりますが、東京駅に行ったときには行かなくては。

書きかけ放置日記の蘇生作業、4つめです。

前回にも書いた、螺鈿と室瀬和美さんについて。

**

室瀬和美「蒔絵ー伝統を創る」

2022年1月14日~23日、銀座和光 本館6階和光ホール

銀座和光、そして初日とあって、室瀬和美氏ご本人もいらしており、華やかな会場でした。

たくさんのお祝いの花の贈り主は、だれもが名前を知る方々ばかり。どれも豪華で、美しく個性的なアレンジで、全部しげしげと愛でてきました。

ガラスケースのなかに、漆と螺鈿の花器、茶入、蓋物など。

お値段のついている商品もあり、撮影は不可ですが、こちらの大きな金の壁画のみ、撮影可でした。

蒔絵壁画「春風」

見る角度によって、金の色調やきらめきが変化し、とてもきれいでした。

この上なく豪華なのですが、モチーフはかわいらしいのです。

こちらは外の通りのディスプレイの画面を撮ったものです。

映りこんだ街越しにも、文様が輝いていました。

こんなに金砂子をちりばめて、こぼれ落ちないのかしらとも思うのですが、室瀬氏は「研出蒔絵は、使うための丈夫さと美しさを兼ね備えている」と。

研出蒔絵とは、平安時代に始まる技法。漆に絵を描いて、漆が乾かないうちに金砂をまき、上から漆を塗りかぶせ、最後に研磨して下の金蒔絵を浮かびあがらせる、という手の込んだ技法だそう。

漆も、あまりにしっとり濡れたように艶やかなので、何度も手のひらで包んで触ってみたくなる衝動にかられました。

螺鈿では、椿やリスなどのモチーフを螺鈿で施した香箱が、かわいらしく美しく。

(会場でいただいたカードから)

椿もリスもですが、こんなに大きな面で螺鈿を切り出せることに、驚き。

しかも、こんなに淡いピンク色の螺鈿とは。どこの貝なのだろう。

黒漆にちりばめられた青い螺鈿もきらめいて、もう眼福眼福。

1月13日の新聞に、室瀬さんが取り上げられていました。

室瀬氏は、前回の日記の琉球漆器の再現にも携わっていらっしゃいましたが、

この記事でも、2011年に、正倉院宝物の「金銀鈿荘唐太刀」のさやの漆の再現に携わったとき、研出蒔絵と同じ技法が使われていることを知り、「技の源流が天平以来1200年受け継がれてきたことに、震えるような感動を覚えた」と。

そういえば、2019年の「正倉院の世界ー皇室がまもり伝えた美ー」では、「螺鈿紫檀五弦琵琶」と「螺鈿紫檀阮威」の模造復元品が展示されていました。

その螺鈿も、たいへん大きく美しく、目を見張ったものです。(現物は撮影不可。模造復元品は撮影可)

「螺鈿紫檀五弦琵琶」明治32年の模造復元品

裏側までも美しかった!

別の部屋には、2019年に宮内庁が8年かけて復元完成した螺鈿紫檀五弦琵琶も展示され、製作過程のビデオも流されていました。

「螺鈿紫檀阮威」も、明治32年の模造復元品が展示されていました。なんと愛らしくきらびやかな。

螺鈿の淡い揺らめきに、えもいわれず…。

宮内庁は、明治の復元から130年を経て、何百枚もの夜行貝を集めて螺鈿紫檀五弦琵琶を復元し得ましたが、紫檀やべっこうは現在は入手できないため、国内の備蓄品から調達したとのこと。弦は、上皇后さまが育てられた蚕からとったもの。

しかし次の100年後は、この高い技術を持った作家もおり、材料も確保でき、このクオリティを落とさずに復元できるだろうか??。

伝統が絶えてしまわないよう、取り組んでいらっしゃる製作者の方々、研究を重ねている方々に、深い感謝を感じます。

書きかけ日記の蘇生作業の3回目です。

今年は沖縄復帰50年ですので、東京でも貴重な展示をいろいろ拝見できました。

そのひとつ、1月の東博平成館の企画展示室「手わざー琉球王国の文化ー」は、

沖縄県立博物館・美術館の「琉球王国文化遺産 集積・再興事業」ということで、

琉球王国から伝わる宝物類の模造復元品を制作することで、当時の技術を解析し、未来に伝えていこうというものでした。

絵画、金工、染織、三線など様々なジャンルに触れていましたが、そのなかに、「螺鈿」も。

宝石などの光りものにはさほど惹かれない私ですが(持ってないだけか…)、螺鈿は別。螺鈿の七色の輝きは魅惑的です。

とくに琉球王府の螺鈿は、Top of Radenです!と思っています。そもそも螺鈿に魅せられたきっかけも、サントリー美術館の琉球展ですから。(螺鈿歴浅いな...)

この再興事業の漆芸部門の監修者のひとりに、室瀬和美さんのお名前がありました。

おりしも、同じ1月に銀座和光で室瀬和美の展覧会がありました。そちらで拝見した螺鈿も素晴らしかったので、追ってそちらの日記も載せようと思います。

以下、2022年1月の日記です。

*

2022年1月 東博平成館 企画展示室「手わざー琉球王国の文化ー」

沖縄県立博物館・美術館の「琉球王国文化遺産集積・再興事業」の 巡回展ということで、沖縄県立博物館・美術館のあと、宮古、石垣、首里城世誇殿と巡回して、九州国立博物館と東博に来たようです。

現物と復元模倣品が展示されています。

明治以降、琉球王家が東京に移ったあとも、首里に残り伝来の品々や伝統行事を守ってきた王族の方々や職人の方々が沖縄戦で命を落とし、文物のほとんどが焼失したなかで、これらの現物がどれほど稀なものだろうと思います。沖縄の外にあったために焼失を免れたのでしょう。

模造復元品も、与那嶺恵著の「鎌倉芳太郎 首里城への坂道」にも詳細に記述されていますが、戦前に鎌倉芳太郎が撮っておいた写真などがなければ、復元がかなわかったのです。展示を拝見して、改めてこの本を読み返したくなりました。

展示は、絵画、石彫、木彫、漆芸、染織、陶芸、金工、三線。

模造復元品は、レプリカと違い、現資料について調査・研究を重ね、可能なかぎり同じ原材料、技法で当時の姿に忠実に、新しく作ることとあります。

会場では、製作の過程も紹介し、制作会社名や制作した方も記されていました。尊敬と感謝の念を抱かずにはいられません。

模造復元品:「玉御冠」

琉球の世子家に伝わってきたものを、鎌倉芳太郎が撮影してあった写真をもとに令和元年に復元したもの。現物は沖縄戦で焼失。

「孔子及び四聖配像」:現物(19世紀)と模造復元品を並べて展示。

こちらも鎌倉芳太郎の写真でしか確認されていなかったものが、2005年に現物が発見されたそう。

模造復元品:「三御飾(美御前御揃)御酒器」

三御飾は王家の正月祭祀に使用されたもの。こちらも、王族家の中城御殿に伝わっていたものは沖縄戦で焼失。鎌倉芳太郎の撮った写真や同例から復元されたもの。

細密さに目を見張るばかり。

先述の「鎌倉芳太郎 首里城への坂道」では、香川県生まれで東京から来た一介の教師、研究者だった芳太郎が、中城御殿の所蔵品の撮影の機会を得たのも、沖縄の人とのつながりあってのことだったことを詳細に記している。

模造復元品:「黒漆雲龍螺鈿東道盆」

単眼鏡で見ると、視界いっぱいに龍が輝き、さらには角度によって光が変化し、夢のようでした。

黒漆の透明感、雑味?の皆無さにも見惚れてしまいました。

19世紀に貝摺奉行所によって製作された東道盆を復元したもの。雲龍螺鈿の東道盆は、中国皇帝への献上品として製作されたものだそう。

”夜行貝を薄さ0.08mmに削り出す”。え?当時もすごいけど、現代でその技術を持つ人もすごいです。

織物にも感嘆しました。細やかな文様がとても美しいです。

絹経縞ロートン織反物:左の反物が現物、右は模造複製品

現物(19世紀末~20世紀初め)は、琉球王国最後の国王尚泰に曾孫である井伊文子の旧蔵品。とても薄く、写真でも透けているのが少しわかります。

模造複製品は平成30年のもの。裏に黄色の小紋紅型を会わせて、着物にしてあるようです。

こちらは士族の着用していたもの。

…なんかISSAに似合いそう…

こちらは「百姓たちの祭りや祝いの席で着用されたもの」とあります。

どの着物も文様が、海、空、花、陽光など沖縄の自然の光景に思えてきました。

紅型には、流水、菖蒲など日本の影響がみれます。

一方、こちらの模造復元品「四季レイ毛花卉図巻」には、中国の影響がみられます。

摸造復元品:蛇皮線

胴にはべっ甲、鯨のヒゲと象牙の鋲。

小さなスペースでしたが、琉球当時の技術と今の技術と両方が相乗しあったすばらしい展示でした。

沖縄の伝統に限らずですが、一度絶えてしまうと、作れる人もいなくなり、工法、材料すらもわからなくなる。その前になんとか、記録だけでも受け継がれてほしいと思います。いつか再興しようというひとが現れたら、その記録をもとに可能になる。そんなことがあるかもしれませんし。

(追記)三線の監修にお名前のある、人間国宝、照喜名朝一さんが、2022年9月に90歳で亡くなられました。

東博の表慶館、「ユネスコ無形文化遺産 特別展「体感! 日本の伝統芸能―歌舞伎・文楽・能楽・雅楽・組踊の世界―」でも、沖縄の組踊が紹介されていましたので、また追って。

ちなみに、沖縄県立美術館HPの、カメおばあと学ぶ「沖縄近現代美術史年表」、とってもいいです!

書きかけ日記と放置写真の蘇生作業の2回目です。

どこまで遡るのよの2021年7月の日記に写真をつけておりますが、今でも藝大の学生さんたちの素描に引き込まれたことを覚えています。

この時の展示の中に、柴田是真が人体や手指を写し取った写生帖が展示されておりましたが、

ちょうどいま、国立能楽堂の資料展示室、「特別展「柴田是真と能楽 江戸庶民の視座」でも、是真の写生帖が展示されています。

藝大所蔵の是真の写生帖95冊のうち能関係の10冊をはじめとして、屏風や掛け軸など、是真と能とのかかわりがたっぷり展示されているようです。12月23日までですので、行って来ようと思います。

*

2021年6月23日~7月5日

東京藝術大学美術館 陳列館 「日本画第二研究室 素描展」 (無料)

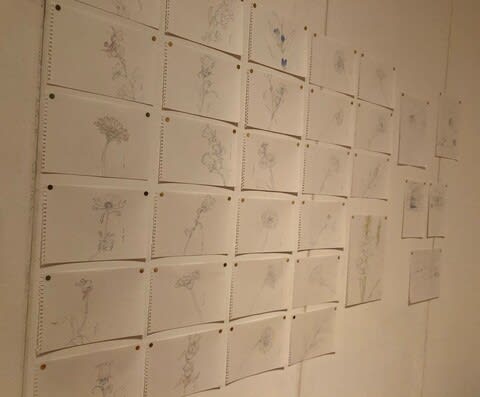

「日本画第二研究室」の学生さん、教授、准教授の方々の素描が、各々2坪分くらいずつ、展示されていました。

その中央に、大レジェンド、柴田是真、小林古径、狩野芳崖、小堀鞆音の下絵も。古径、芳崖、小堀鞆音は藝大で教鞭をとっていました。

実は、是真や古径を目当てに来たのですが、認識が誤っておりました。現役の方々の素描、すばらしかったです。

幾人か載せていきます。

*

宇野七穂

干からびた花や死者を写し取った数々。

ミイラ?にも、しおれた花にも、不思議と瑞々しさの痕跡が感じられてくる。花には確かにまだ色が残っている。かつての生をすくいあげている。

山崎結以

揺らぎ、あいまいさ。柔らかい光。

先ほどとは全く違う。色と光でとらえる素描。

と思ったら、鉛筆の素描。ネコは毛の流れまで再現。

毛のやわらかい手触りが伝わる。

澤崎華子

外隈のように花の輪郭を表している。花もきれいだけれど、その背景もとてもきれいな色。

室内の光のやわらかさに改めて気づく。

宮北千織(准教授)

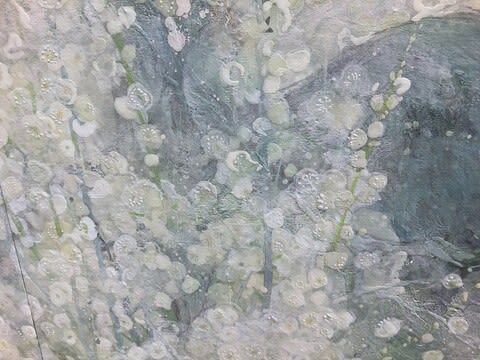

院展などでは装飾的な背景の女性や少女が印象的な方だけど、花の素描もこんなにも美しく繊細なのかとうっとり。

色の変化、小さなめくれ、萌芽、息遣い。

つぼみの先端にまでも命がいきわたっている。

しべなど、命が次代に廻り代わることすら想起させられてしまう。

梅は、小さな枝にも繊細に視線が行き届く。

線ものびやかで、花の新芽も生き生き。

燕子花にはため息もれそうな。

開き始める花びらの動き。繊細でひそやかな時間を写し取っている。

葉っぱの先端の向きまでも、見入ってしまう。

アジサイは、色のハーモニーを写し取っている。

こういう方に比べたら、私の眼と神経って百万倍くらい画素数が荒いんだろうな...

斉藤典彦(教授)

「ものがそこにある様とイメージの間を、

今日も行きつ戻りつする。

捕まえたと思う瞬間、

何かがすり抜けていく。

もののありさまに微小を見、

絵具の滲む様に極大を思いやる。

そんなことの繰り返し。」

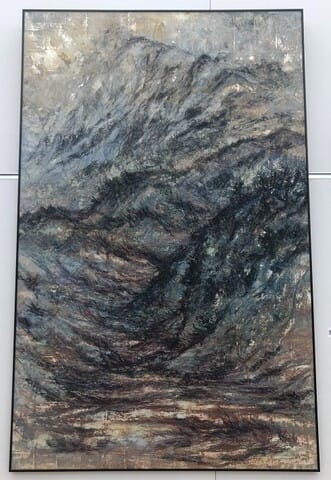

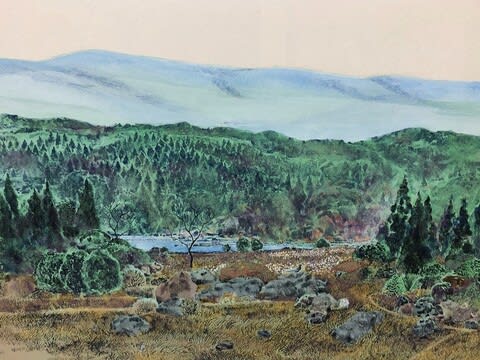

山をこんなふうにとらえられる方なんだ。

水のにじみと広がりがとてもきれいだった。

私は花の中では珍しくクリスマスローズが苦手なのだけど、ここではこんなに美しくとらえられていることに驚く。そしてこんなに秘めた強さのある花だったのかと。

葉っぱにもピンク。

渋谷真希

「対象物と向き合ったときに、その場その瞬間に感じた感覚や思いを、実直に描き表したいなと思いしたためる。」

本当に、なにげなく行き過ぎては消える瞬間瞬間の、言葉のない記録のようだった。

江連裕子

水映りを描きとった数々。

微かな風も見える。

水田!個人的に好きな画題です。

古い家屋や廃屋を写し取った素描も数点。

描いているもの、まなざし、その時の心持ち。図々しくも、もしかして共感できていると言ってもよいだろうか。

そこに咲く花や、枝から折り取った枇杷。この方の絵には、なんだかそこに静かで長い時間の幅があるのを感じる。

佐々木慧

「対象の存在をぴったりとそのまま自分の手がなぞるように写せたとき、素描ができたと感じます。自分のわがままなしにただ写すことができれば、対象の内側にあるものも自然と見えてくるのではないかと思います。」

言葉その通りの絵。たんたんと、無心の謙虚な姿勢。

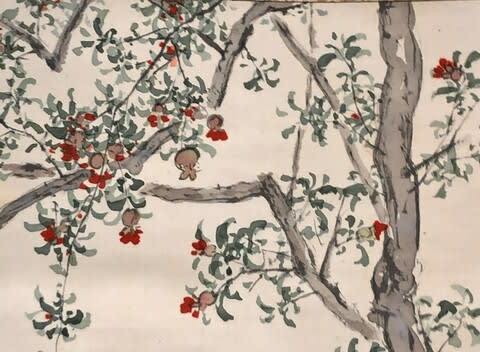

柴田是真の写生帖には、なんと人物。

手を描きつけている。おばば様は母のますだろうか?。右側の人物は是真の子?肉づきが印象的。

花の素描は生き生き。筆の強弱の巧みさやのびやかな線に惚れ惚れ。

小林古径

ひだの向き、葉脈の向き、命の向き。一枚一枚の花弁に、迫力と生気。

手でこすったあとも見えて、古径ファンとしては感涙もの。

静かな絵なのに、迫力。

そして、一つの調和の中に納まってる。

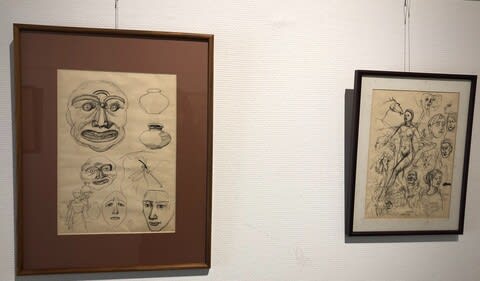

狩野芳崖

こんなに小さい写生帖なのに、牛の重量感。

小堀鞆音

毎年この時期に開催されているようですので、来年もお邪魔しようと思います。

帰りに、藝大内の庭でひと息。こちらのキッチンカーのドリンクはいつもおいしいです。小さなお菓子がついてくるので喜んでいます(招き猫のほう。ツリー型のサンドクッキーは別注。こちらもおいしいです。)。

しばらくはのんびり、写真の整理などしております。

その勢いで、書きかけで下書き保存したままだった日記にも写真をつけて、いくつかアップしていこうと思います。記憶がよみがえって脳の刺激によろしいです。

以下、11カ月も前、1月末の日記です。

(注)現在の企画展は、「北斎・応挙とかわいい仔」展です。(12月1日~2023年1月31日)

*

お久しぶりのつくばエクスプレス。足立区の六町駅から徒歩5分ほどの六町ミュージアムフローラへ。

(撮影は、数点入るような感じですとOKだったと記憶しておりましたので、少し離れて撮っているため、小さめになっています。)

*

今期は併設企画ということで、始まりは「海老原喜之助展」から。

油彩の本画、ポスター、デッサンなど様々な展示。

そんななかで、とくに強く引き込まれたのは、簡素な素描だった。

喜之助の目の動き、見つめたもの、考えたこと。素描だからこそ、ストレートに伝わるのだろうか。その生々しさに驚く。

壺の模様ですら、弾むよう。生きてるって感じ。それらがぐいぐい来る。

藤田嗣治のデッサンにも感じたのだけど、人間のとらえかたが力強い。喜之助は、もっとぶしつけなほど。そして筆圧が強い。

ヤカンと女体って…。似てるけど。

ヤカンの形もリズミカルに踊りだすから不思議。

喜之助って、壺とか丸みあるもの描くと、どうしても女体に寄っていくらしい。

海老原喜之助というと、色のひとという印象だったのだけれど、そもそも形の面白さに魅せられたひとだったのか。

そしてリズム。生き生きとして。でもその先に、人間の切なる瞬間に行きついている。漏れ出てしまう感情。喜之助は、「素描(デッサン)とは、絵画それ自体であると私は確信するのである、」と言葉を残している。

海老原喜之助(1904~1970)

鹿児島生まれ、有島生馬の知遇を得て18歳で上京し、川端画学校で学ぶ。

23年、パリの藤田嗣治のもとへ。藤田に師事し、ブリューゲルやアンリ・ルソーの庶民性を学ぶ。藤田と有島生馬を生涯の師と仰いだとある。

「群鳥」1928

たくさんの烏。と思いきや、その一羽一羽各々の意志が明確にとらえられている(!)。

枝や羽根や尾には筆のかすれがある。水墨画の線のようなワイルドな速さ。命が動いている、と感じざるを得ない。「群」の、一羽一羽の生命感が描きこまれていた。

それから、雪と空にも見入る。絵の具を重ねて塗りこめ、印象的な感触。

重い雪雲の空なのだけど、見ていると不思議に受ける印象が青く澄んでいく。青と白と黒の画から生命感が放たれている、そんな絵になった。

喜之助はその後も何度か渡欧しながら、疎開後は鹿児島、逗子などで制作を続け、若手の指導にも尽力する。

1967年に渡欧し、68年にスイスの藤田を見舞う。看病を続け、葬儀や整理にもあたる。帰国前の70年にパリで亡くなる。

*

それから、日本画の展示へ。

梅や雪を描いた作品たち。

左から、那波多目功一「早春譜」、那波多目功一「春の雪」、小泉智英「訪春季」

特に、「早春譜」の入り組んだ枝や膨大な花・つぼみには、その綿密な写生力に驚かされると同時に、つぼみの固いの咲きそうなの、ふっくらぐあいと、とそれを楽しんでいるようなのが印象的。

「春の雪」も見惚れることしきり。藁の傘は、金で描かれて美しく、ほほえましく。牡丹雪を描く技術?にも感嘆。上村松園の牡丹雪も美しいけれど、この牡丹雪はさらに大きく重い牡丹雪で、落ちる速度も推し量れる。

この美術館は、そこここに季節の花や枝物が活けられているので、あわせてのお楽しみです。

牧進(題を忘れてしまいました)

左側:思いがけず岩橋永遠に出会う!「うそ」

和紙に墨の濃い薄い、じわじわくる。

ウソのかわいさ。枝も、上から斜め下に降りてきて、と思うと最後に小枝が上へとのびあがり、ほのぼぼとかわいい。

若冲は、「白梅」と「伏見人形」。

伏見人形の賛は、蜀山人:「径山も 富士も布袋も西行も 外に細工は あらが年能(ねの) 徒知(つち)」

福田平八郎(左)と奥村土牛(右)は、新春にぴったりのやさしい作品。

大好きな前田青邨の「梅日和」は、写真が撮れておらず涙、平山郁夫鑑の箱書きだけ撮れていた…。

透けるようなたらしこみの幹をじっくり堪能。点のみで描かれた花もふっくら。

他にも下村観山や大観、寺崎廣業、松尾敏夫などゆっくり拝見。

最後に二階で、サービスでいただけるコーヒーでひと息、ゆっくり。ありがとうございました。

何年ぶりかの投稿。ほとんど書き方を忘れてしまっていました。

私事でほとんど展覧会に行けない一年近くを過ごしていましたが、やっと復帰。またぼちぼちと展覧会メモを残していこうと思います。

*

復帰後のはじめの展覧会は、国立新美術館の日展へ。時間がなく、日本画だけ見てきました。

いつものとおり膨大な作品数ですが、今年はちょっと会場が狭くなった?。作品と作品の間隔が狭くなったような気がします。

好きな作品を見た順に載せていきます。

*

石崎清和「震れる 」

英題は「begin to open」。今まさに開こうとする瞬間、つぼみが微細に震えたのが伝わり、見るほうも心の奥が小さく振動する。

線だけで残してあるところ、色をつけてあるところ。描く人が見た、木の先端の息づかいに忠実に色をつけているのかな。

寒い季節なのだろうけど、つぼみの先端にぽっと熱量がある。

*

「赫赫 」福本百恵

タイトルに「赤」が4つもある!。

以前に青山の新生堂で個展を拝見したときも、福本さんの鳥愛があふれていた。

とにかく、鳥たちがとびきりいい顔をして画中に我を誇っているのですからね。

オカメインコかわいすぎる。

赤×群青色の額もすてきです。

*

「刻廻る 」城野奈英子

枯れるヒマワリが、神々しい域にある。

美しいスポットがいくつもあり、色を織り成す着物と帯が舞っているよう。

*

「共に泳ぐ。」 鵜飼義丈

このおおらかさ。

芦雪だ若冲だと喜んでいたら、むしろ国芳の「武蔵の鯨退治」か。

近寄ると、なんと小さい泡がかわいいの。たれパンダとかこぶたとかシーサーとかに見えてくる。

それにしても日本画の黒っていいと改めて思う。これだけのボリュームなのに、日本文化的なコミカルさ。下の鯨に入れ込んである黒も美しくて、少しの白とのバランスにほれぼれ。

*

「野仏図」伊東正次

「Buddha in the field」とある。いまだ求道者の苦悩の中にあるような。背後に見えるのは石仏なのかはっきりとはわからない。巡礼者たちにも見える。

生きていくことも苦しいと思うときがあるここ数年の疫病やら戦争やら。そんなことを思うともなく思いながら見ていると、草叢にチョウ、さなぎ、カタツムリが息づいているのが目に入る。古くから描かれてきた草虫図の小さな命を思い出したりもする。

しかし、細かい!3m以上ある大きい作品を埋めている細かな筆致がそのまま行のよう。

*

「白夜」稲田亜希子

ムンクが青くなったらこうなるのかもしれないと勝手に思う。不可思議な気配を放つ黒い太陽と空。

座る女性たちはむしろゴーギャンの北欧版のようにも感じられてくる。タヒチのぬくもりが、ここでは冷たさと白夜の陰鬱さになっている。

(脱線)きのこの山が好きなので、キノコを見つけると嬉しくなる。

*

「月ノ光図」山田まほ

毎年楽しみにしている山の図。

月光がざわめいている!ザワザワと。

解説には「月山」と。死者が月光に遊ぶのか、と腑に落ちた気がする。畏怖の念が画中に満ちている。

大きい絵ゆえ見上げると、はるか上に月光。冷たい輝きが美しくて、見入ってしまった。

*

「山門から 東海道(亀山宿)」山本隆

青邨のように太い墨線と、鬼瓦含め瓦が好きなところ。

遠くに見える海と墨の線のせいか、久しぶりに新井林響など思い出した。旅に出たくなりますね。

*

「葡萄」鍵谷節子

ぶどうって生命力があって、魅惑的。

*

「エトピリカを待つ岬」山田毅

拒絶するかのような厳しい北海道の自然。霧多布。

灯台が見える。漁具のガラスの浮き球や縄が落ちている。圧倒的な自然の中に人の暮らしの気配がある。アイヌのひとの世界観に耳を傾けたくなる。

気づくと、空の美しさ。青が澄んでいる。少しホッとする。雪が解けて春の訪れへの期待感を表現できれば、と解説にあった。

*

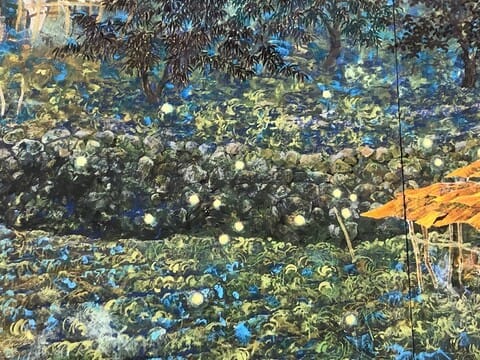

「ほたる火」本多功身

どこか外国のアジアの集落かなと思ったけど、故郷なのかもしれない。農具の小屋、川に橋も見える。青のなかの灯りの黄色に懐かしみが誘い出されてしまう

*

「翡翠の里」石原進

龍が玉を持っている。ツル、カメ、百合、梅も画中に。吉祥てんこ盛り。どことなくかわいらしくも神秘的。

翡翠色に流れるのは糸魚川。糸魚川が国内一の翡翠の産地とは知らなかった。

背景に描かれた山は明星山といい、山に住む龍がこの里を守ってくれているのだそう。

行ってみたくなってちょっと調べてみると、川の翡翠は勝手に採取してはだめだけど、海岸に打ち上げられたのは大丈夫だそう。

*

「秋色」池内璋美

毎年、細密な点描に圧倒されますが、この作品もすごい。横2.2mもあるのですから。

よくよく眺めていると、上のほう、下のほうと、少しずつ点描の配合?を変えて色調を変えているのが見える。描かれた世界も深淵ですが、画の表面の深さにも恐れ入りました。

*

「春宵」曲子明良

闇にうかぶ白い花びら。

闇も単なる黒でなく、岩絵の具の質感とともに見飽きませんでした。

*

遺作となった三作が並ぶコーナーは特に心に残ったところ。どの作品にもどきんとするものがありました。

「黎明」池田道夫

大きい作品の前に立つと、深く大きな暗闇の隙間に、わずかな明け始めの光が目に入る。拙い言葉ゆえ形容のしようもありませんが、心打たれました。きれいとか越えて。

むかし、絵を見ていて初めて涙がちょっと出てしまった作品があるのですが、その作品を思い出しました。エミリ・ウングワレの絶筆と言われている作品です。

エミリ・ウングワレは90歳近くで亡くなる2週間前の3日間に、先述の作品含め20作を超える作品を描き上げたといいます。彼女の作品は、絵というよりも、彼女そのものであり、彼女の世界そのものであり、エミリらオーストラリアの先住民の「ドリーミング」「ソングライン」といわれるものそのもののようなのですが、この最後の作品に至って、絵と彼女との間に乖離が全く感じられないことが衝撃でした。「エミリ、絵にはいっちゃった…」と。

次に見た作品にも勝手ながら同じことを感じていました。

「郷」安堵蒼樹

あぜ道の向こう、里山のふもとの民家。高山辰雄を思い出したりも。

高山辰雄の月夜とちがい、山の向こうの空は青い。青稲の水面に空が映っているのがきれいで、うれしくなりました。

そして、こちらも「遺作」と書かれているのに気づいたとき、この画家さんは、本当にこの道の奥へ、絵の中へと、入っていったのかと。

画家にとっては、あちらの世界に入るのも絵の中に入っていくのもついには等しくなるのかしら、とそんなことを思いました。

お隣の一作、遺作とある作品には、ものすごいエネルギーの放出に、目を見張りました。

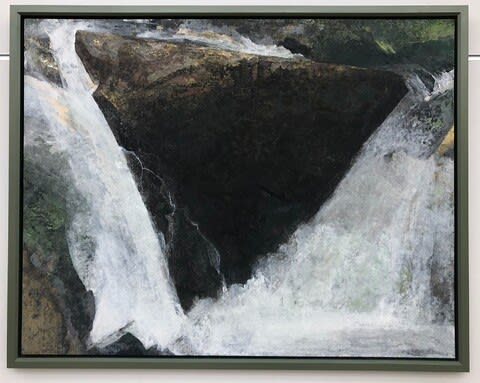

「岩走る」東俊行

岩の上を走り砕け散る水のエネルギーと、突き刺すように鋭角を描く、しかし動かぬ巨岩。その岩の内なるパワーがすごい!。

岩や水にさされた金色もとても美しかったです。

この全開のエネルギーに、我が意を得たりと、笑いながら書き終えたかもしれません。

三作とも、究極的な域のなにかが絵にあったように勝手に感じました。

遺作と言って絶筆とは限らないし、その画家の方の思いもわかりません。遺作と知って拝見するので、こんな風に感じてしまうのかもしれません。

ともあれ、日展で印象深い作品に出合い、お名前が記憶に残り、毎年拝見するのですが、突然、展示の作品名についた黒いリボンでその方が亡くなられたことを知ることになります。来年はもう作品を拝見できないのだと、寂しく感じます。

*

「青空騒ぐ(風神)」土屋禮一

個展で彩雲の絵を拝見したことがありますが、空に見飽きません。

風神雷神の画題は楽しくて大好きです。

日展では必ず誰かが「風神雷神」を描くよう、持ち回りお当番で決めてくれないかな(笑)。

*

「秋と大地のはざま」加藤晋

毎年とりわけ楽しみにしている方の絵です。

まず彼岸花の鮮やかさに見惚れますが、いたのですよ、ここにも。なぜここに?みたいな生き物が潜んで。

大きな画中に、いろいろな生き物たちが小さく隠れているので、探すのが本当に楽しいです。

しかもどの子もとてもハートフルでかわいいのです。

象、くま、きつね、子鬼、、、まだまだいるのだけれど、ネタバレになるのでここまでに。

そしてどのシーンを切り取っても、どこもがとてもきれいな場所。歩き入ると、押し返されることなく入らせてくれて嬉しい。入るとその時その時いつでも、ほっこりするお話が流れている。

しれっと隠れる龍の目がかわいいです。この先には私の大好きなキジもいたりします。

絵の端っこに小さくいた、めちゃくちゃかわいいウサギの目線の先の絵の外にも、まだまだこの世界が続いていきます。

最後に、遠くの薄青色の山と白い空が、心にしみいってきました。どこまでも優しい、というのはこういうのかと思いました。

毎年思いますが、この方の絵はつくづくどこかに常設してほしいです。美術館はもちろん、むしろ何度も訪れる病院の待合、市役所の市民課のホール、そんなところに、椅子とともにおいて、来る人を包んでほしいです。

*

「象潟は雨」川崎鈴彦

川崎家の系譜展を見に行ったので、感慨深いです。

水墨画のように、自由に自然に筆を動かし続けている感じ。

奇をてらうでもない、自然との向き合い方が印象的だった川崎家の系譜。重なる気がしました。

*

「明日の昔」岸野圭作

こちらも墨と水の軌跡に見入りました。

ふわふわのぼかしと、水の痕跡がいいのです。

*

「春誘う」佐伯千尋

青い新枝と梅の花が瑞々しい。

*

「雨告ぐ花」若崎文絵

アジサイがとてもきれい。

*

「田を行く」岩田國佑

どこもまでも平たいのに、単調でない絵になるのがやっぱり画家さんってすごい。。

小さく集落が見える。

*

ワイエスを思い出した家と色調。ガラス越しの風景なのか、映り込んでるのか、不思議。

*

「勝ちダルマ」野原都久馬

達磨すご!。

圧!!

*

「春のひととき」渡辺知聡

ネコとけてる~~♥

日向があたたかくて、心も温まりました。

*

絵を見ているといろいろなエネルギーを移してもらえます。

絵が好きな人に産んでくれて、お母さんありがとうって思います。これは人生の楽しみですね。

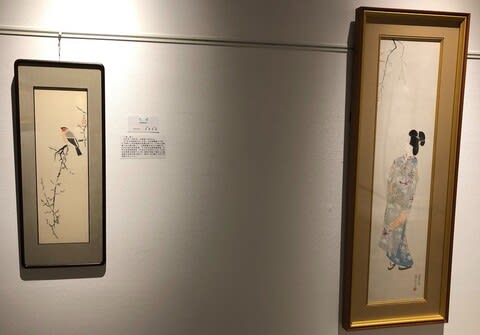

松岡コレクションの真髄 館蔵日本画「花鳥風月」

後期2022年3月8日~4月7日

長らく休館していた松岡美術館、待望のリニューアルオープンです。再開記念ということで、コレクションから逸品中の逸品が展示されています。

日本画コレクションの期間に行ってきました。

こちらのコレクションは温かみのあるものが多く、好きな絵にたくさん出会えます。(一部を除き撮影可(シャッター音は禁止))

いつもの猫の給仕さんがお迎えしてくれましたよ。

*

前田青邨「紅梅」1945~54 撮影不可でしたが、青邨のふっくら幅のある薄墨の線は見もの。

ところどころにたらしこみのように一段濃い色の墨を置く。目に柔らかくも伸びやかなので、梅の幹を追っていると楽しい。

この線にたどり着くまでの青邨の足跡を時期ごとに追いかけてみたい。何年もそう思って、前田青邨回顧展を待ちわびていたのだけど、9月から岐阜県美術館で、前田青邨展「究極の白、天上の碧ー近代日本画の到達点ー」が!

同じく紅梅では、応挙の掛け軸には思わずにこっと。

円山応挙「梅月亀図」1782(49歳ごろ)

母ガメにくっついている子ガメがかわいくて。母カメも梅を愛でている?

梅や岩はたらしこみを持ちいてさっくりおおらかに描き、カメだけを写実的・立体的に。

ふっくら明るい色の花びらがきれい。このまん丸い月と梅のシーンに、ほっくり和む。

描きこみすぎないのがちょうど良いのかもしれない。

やっぱりこちらのコレクションはトゲがなくていい。動物が多めでかわいいのも、松岡美術館の特徴だと思う。

松村景文「薔薇双鴨図」

柔らかいカモの羽毛には体温を感じるほど。

葉っぱなど、ひと筆ふた筆で的確に描いてしまう。

渡邊省亭の鳥はいつも眼が生き生き。「桜に山鳥の図」

省亭の、見る者の眼を誘導する明快なラインが心地よい。対角線を描いて斜め下に降りてきた枝は、くいっとU字に上向く。と思うと、円を描いてくるり、山鳥の尾を伝って、真下へ勢いよく流す。そこでふと目を転じると、繊細に桜の花びらが散る。

この花びらを、省亭は一枚ひと筆でスピーディに描き上げていくのだから、ライブ感がすごい。しかも、薄い白の花びらの上に濃い白の花びらを重ね、花のふっくらした重なりもなんなく表現!

堂本印象「母子」1829(38歳)は、撮影不可だったけれど、猫親子の心情が見て取れ、印象的だった。

はっと周囲を警戒する母ネコ。母ネコの足先からも緊張が伝わる。対して、安心しきった無邪気な子猫たち。4匹もいる。

胡粉でぼかし、白で線描きしたふかふかの毛にも見惚れてしまう。

酒井抱一「菖蒲に鷭」

鷭がかわいい。

墨に、少しずつの青、緑。さらにもっと少しの赤とコウホネの黄色を点じ、色が楽しい。

そして菖蒲もコウホネも、一つ一つが咲いていることを楽しんでいて、空間に意識のやりとりがある。

それにしても、きれいな青。

下村観山「鷺」

少しずつ色を連結させながら、細部までしっかり再現されている。観山の線描きにもうっとり。

意外にも鷺が感情ゆたかな顔をしている。鷺はすぐ逃げてしまうのに、観山はどうやってこんなに至近距離で表情まで観察できたのだろう。

解説には、滞在していた三渓園の池での出来事ではないかとある。

木島櫻谷「孔雀」

ひょいひょいと濃淡で描き上げていく葉の様にもほれぼれ。

岩の凄み。墨だけなのに、この実在感と量感、岩肌の手触り感。

筆致は素早く淀みなく描きながらも、青に緑、墨に金と重なる。微かに金がきらめくいていた。

山口蓬春は3点あるのに、どれも撮影不可なのが残念。

なかでも、「夏果図」に感嘆。

デルフトの器に、レモンふたつと小玉西瓜がひとつ。これだけなのに、そこは普遍の領域となる。

レモンが生きている。西瓜も瑞々しい。器の模様までもが生きている。白地に青で描かれた鳥たちは生きて飛び、そこが鳥たちの世界になっている。

蓬春の絵には、ときどきこんな風に「普遍的」と感じる体験をする。画題自体はよくあるものなのに、蓬春が描くとなにか違う。秘密はどこにあるんだろう。

伝俵屋宗達「源氏物語残闕」は、夕顔の段のシーン。

下町の暮らしぶりが興味深い。これはなにをしているんだろう。餅つき?米の脱穀かなにか??

主を待つ牛の背中がかわいい。どこかゆるいのはやっぱり宗達かな。

團琢磨旧蔵の六曲一双の屏風の残闕とのこと。

床の間には省亭の「寒菊図」

ほのくらい床の間に、真っ白な雪の反射が光をもたらしているのが印象的。計算だとしたら、すごい。

鳥の目線の先に、菊が顔をのぞかせている。

好奇心いっぱいの幼稚園の子供たちのようでかわいい。

冬にも小さな楽しみがあるものだ。

この日は、とてもいい二つの屏風との出会いを得た。

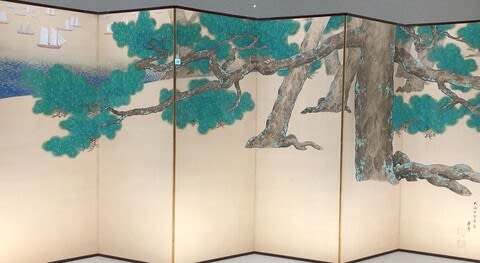

寺崎廣業「春海雪中松図」1914(48歳)

おおらかでシンプル。こういうのいいと思うのだ。そして絵の前の空間にも生気が放出されてくる!

これだけしか描いていないのに、絵をこえて広がりがすごい。

松の向こうに、舟と海が見えるのに気づく。

右隻は、春。

なにも描いてないのに、余白が砂浜に見えるのはなぜ。下のほうは空間がたっぷり開けられ、歩き入いれる。細かな砂がざくりと足裏にさわる感覚。

遠くは白くけぶり、春の海の色だ。

波は濃淡を変えつつ、平らかな線描き。面を線だけで描いてしまうところが日本の画の好きなところ。

左隻は突然季節が変わる。ぽっくりした雪がいい。

舟にも雪。砂浜もうっすら白く。幹の線描きも、右隻と違って薄い色に変えている。

真っ青な空が少しだけ見える。晴れた冬の日の澄んだ空気。

心も広々、いい空気を吸える屏風でした。

川合玉堂「磯千鳥図」1922(49歳) 波が見もの。

波涛に見飽きない。形が美しい。

波のダイナミズム。線描きも太く、緩まない。

岩のたらしこみは、波をかぶって濡れている様子に見える。

、

、

波のダイナミズムに感動していると、点々と描かれた千鳥にさらなる感動をいただいてしまった。

右隻の鳥は滑空し、左隻の鳥はそれを見上げて鳴きかう。

小さき鳥の動きの軌跡。絵が生きている。

玉堂は2015年に牛込若宮町に広いアトリエが完成し、それから琳派風の屏風を多く製作した。

岡本秋揮の孔雀 凄みの極み

金が際立つ。

妖しいほどの気迫。

何色もに変化しながらきらめく体躯に見入るばかり。

堅山南風の「秋草」や土牛の猿にも再会でき、楽しい時間でした。

コレクション展企画はまだまだ続くようです。

11月からの明清絵画も見応えありそうです。

https://www.matsuoka-museum.jp/contents/7248/

ひとの少なそうなところを歩くのが、貴重なお出かけとなった最近。

この日の高御座の公開はなんと120分待ち。

すでに先日拝見したのだけど、その日でも比較的すいているという夕方に来た。しかしこの日はすでに夕方までめいっぱい大行列。

一方、常設展はガラガラ。

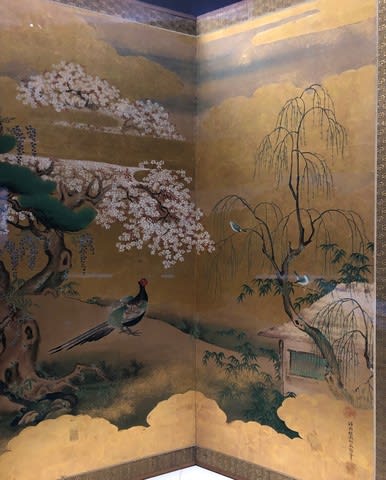

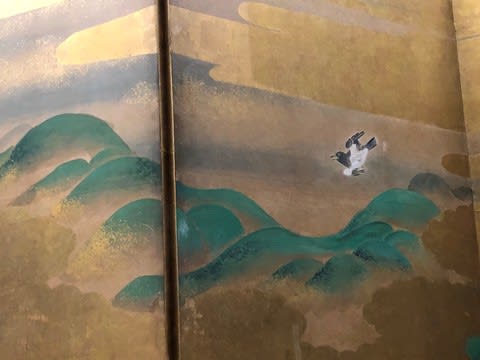

屏風ルームに素敵な3点があった。

それも室内の色どり効果が抜群。

立林何帠(かげい)の「松竹梅図屏風」18世紀がある。

確か、渡辺始興に似た芭蕉としゅろの図を根津美術館で見たのだった。以来気になっている何帠(かげい)。生没年すら不明なのだ。

解説には、尾形乾山の江戸での弟子であり、光琳の画風を継承したとある(!)。乾山に直接学んだ人物とは貴重。ますます興味がわく。

”松と梅の重なりは色意図的にそうしたのでは。なんらかの手本があるのでは。”と解説にあるが、もしや光琳か乾山の図案があったのかもしれない。シンプルな図柄から、本当にそうかもしれないと思ったりする。

さらにその重なりには、よりそう男女を感じ、艶っぽくもある。光琳の紅白梅図を思い出す。

梅もつぼみも、上手っていうのではないけど、いい屏風だ。全体の対角線構図と明快さが心地よく、はれやかな気持ちになる。

すっといさぎよい竹。ほっこりする丸い松。点々とリズミカルな花。竹の葉もその合奏に参加している。

屏風の裂も鶴の模様がかわいい。

光琳もかげいも乾山も、もっと知りたい。始興にもつながる話も出てくるかもしれない。

「花車図屏風」筆者不詳17世紀

「花車の屏風は大名に人気があり、狩野派の絵師によってよく描かれた」とあるので、これも大名家のものか。

中国の画に小さな花車をたまに見るけれど、これは大きな花車がメインに5つも。

そしてこの絵師の質感描写へのこだわりぶりときたら(‼)。車の素材、花かごの素材や網目を細密に描き分けている。

金砂を散らして、梨地の金蒔絵ののようなもの。

漆の塗りの照りが美しいもの。細密な金の文様。

模様はもしや螺鈿でしつらえてあったのかな。ほのかな色の変化が見える気がする。

これは木目を活かしたもの。

金の金具のもの

籠の編地もそれぞれ描き分け、芸が細かい。

菊にもこだわりがある。多くの種類の菊を描き分け、ていねいにもりあげてある。

とてもきれいで、かわいいなあ。なんかおいしそう。。

アジサイの描き方もとてもかわいい。やはり白系が好みなのか、涼やかな色合い。

藤もいい風情。

葉の色、裏表などていねいに描き分けている。

線描きもしっかりと、勢いがある。花も実物を写生して描いたかのようなものもある。

全体を見直してみれば、

花車ひとつには、白を基調にピンクのユリがひとつ、二つ目の花車には白の中に赤い菊ひとう、3つ目は白に少しの紫と、白を基調にして、鮮やかな色を少し挿す。なかなかの美意識といいましょうか。

左隻の菖蒲は、白と紫,アジサイと、青でまとめている。

そして3つめの木目の花車には、菊の文様が。百合の勢いも生き生きしている。

4つ目の菊の盛り上げは、これも畠山の始興を思い出す。

5つめの桜の模様の車は、紅白つばきに桜の枝。その桜は花は少なめで、春の訪れを予感させている。

5つの花車で四季なのか。そしてそれがほんの少しなのがツボだ。

細密で勢いのある技術もすばらいしいけれど、花の美意識も卓越。これはお大名の奥方様の生けた花を頼まれて描いたのだろうか?

この名前不詳の絵師は誰なのだろう。

その隣には、狩野永敬(1662~1702)の「十二ヶ月花鳥図屏風 」17世紀 がある。京狩野、狩野山楽ー山雪ー永納の次、4代目。公家の庇護を受けた。

藤原定家の「詠花鳥和歌各十二種」に詠まれた花鳥を右から左へと各扇ごとに月順に配している。

永敬を庇護した公家の屋敷を飾ったのだろうか。

優雅にどこを見ても細部まで行き届いている。

1,2扇には、雉が存在感。また民家にかかる竹と柳のたたずまいも抒情性がある。

金に薄くはいた青い空が美しい。大きめの鶯がわかりやすい。竹や柳がうまい。

3,4扇には、満開の藤が印象的。2扇の桜と藤ともに満開で、一つの見せ場となっていようか。

葉も花びらも着色がていねい

ふっくら感のある松の葉

4扇

水流にかかる萩と藤、座っていたくなるいい場所。萩の枝ぶりは感情的。

さすがは山楽山雪の流れをくむ、くねくねさ。

かかれたひとつひとつはちいさくとも、よく見ると松もめらめらと押してくる。

山のラインもいいなあ。

5扇には、これはミカンの花?

そして6扇にかがり火。煙や炎も。

左隻には、秋から冬。

橋が上に描かれたている。二つの群れが交わる渡り鳥には動きがある。

赤い萩もみもの。

すすきの近くには、定番の鶉が描かれてる。ウズラの目線、すすきの粒粒もわかる。

4扇には、赤い太陽が。しかも幻惑されそう。雲の色には驚き。描いた本人の実感を追体験できるような。花鳥図には珍しいかもしれない。

この太陽に対し、すすきも暗いところ、照らされたところとかきわけてある。

そして鶴と周りを彩る菊の美しいこと。

野菊の花びらの反り返り具合、種を作りつつあるところに、季節の移り変わりまで観察している。

5扇には琵琶の花?

そして最後には、冷たい冬の月。そのまわりに空に色が冷たく澄んで浮かび上がる。角度によっては、金色もあいまってとてもきれい。当時の灯りならどんなふうだっただろう。

大きめの鴛がかわいい。水面には氷が張っている。

月光にうかぶ梅と雪のうつくしいこと。

ここなど、生け垣や梅は和風だけれど、もはやクリスマスカード。

細部にも手を抜かない永敬には恐れ入りました。金のまきかたも丁寧で、水辺や雲にもまいている。

この屏風を描き上げるのに一体どれくらいかかるのだろう。

場面は小さくても、その小さな花や木、背景に、桃山的な絢爛さがを継承している。

桃山と琳派の中間にあるのだろうか。

三点とも、室内をどんなふうに帰るだろう。

かげいの屏風は、ごてごてしたもののない、大人の空間になるだろうか。もしかしたら都会的、中性的になるかも。シンプルなのに、ちょっと艶っぽい。

花車はもう、文句なく美しく豪華に。動きもある。外での茶席にも使えるのかな。

花鳥図は、四季の移り変わりも愛でつつ、さまざまな余情を呼び起こし、招かれた人々の会話につながるかもしれません。

優雅な暮らしですわね。

*

着物コーナーは最近の楽しみである。

絵に描きたいような文様の洗練された美しさ、色つかいの自由さが魅力。

火消の襦袢がみもの

火事襦袢 黒木綿地波に雨龍模様刺子 19世紀

まるで北斎のような波と龍。なんと龍には羽根?。ドラゴンか。雲のくろぐろとした墨使いも、なんかかっこええなあ。手書きで、しっかりと縫い込んである。

その隣の、火事装束(革羽織・革袴) 薄茶地斜め格子模様 19世紀、

おやっ袴がとっても現代的でおしゃれ。皮の色、ボタン使い、リボンと、こんな皮のタイトスカートがあったらいいかも。

豪華な源氏絵彩色貝桶 や存在感ありありの犬張り子の獏南天蒔絵枕 19世紀。

獏マークがすてき。南天もいいなあ。寝心地的にはどうなのだろう。

*

書画の展開

お正月らしい画題の絵が並ぶ。

光琳の宝船図(撮影不可)

乾山のようにさっと描いていい味。晩年の作。カメ、エビ、松とたのしげな船出。宝船図を枕に敷いて眠るといい初夢がみられるという。

狩野益信(1625~94)の高砂図

じじばばの目線の織り成す穏やかさ。ふわっとした葉がほんわかしつつも格調高い。

応挙の雪松図

描かない雪が見える、この技法。ごく薄い墨から、次第に濃い墨、さらに濃く。逆もありか。水はたっぷり、上にはかすれも。

金を使っているのは、向こうの空気や光が見える。

この雪の白さ!これはほかの描きこみとの関係で、相対的に白く感じているのだろうか。

これは32歳の絵。この描き方で世に出た。

若冲 松梅孤鶴図 18世紀は」は感動的な体験だった。

明の「松上双鶴図」京都・大雲院 陳伯冲筆 を原図にしてなぜにこのデフォルメ。

こんなに勢いよく払いながらも、とても込み入ってる。

松葉も松のみも薄墨から濃い墨へと重ねている。この払いが気っぷがいいよね。

タコに見えてしまう

幹はたらしこみで、即座に茶をにじませている。

梅の花はまるでもう一羽鶴がいるようなラインを描く。命が通っている枝だと思う。金の花びらとつぼみにしらず微笑んでしまう。。

鶴の体は、つけたてで即座にぼかしているのだろうか。微細な鶴の震え、ぬくもりが放たれている。

まさに松も鶴も梅も、この絵の中で生きているのだ。静止している構図なのに、すべてが生命の振動を放っている。

若冲の水墨にはこんなシンプルな絵にさえ、こんなに心震わせるものがある。

岡本秋暉(1807~62)の孔雀 19世紀 もすさまじいほど。

孔雀を多く描いた本領発揮といったところか。しかし孔雀以外でも、技法だけではないなにかが、秋暉に絵には立ちのぼってくる。

羽根に金泥がさいみつにいれらている。

線描きもぼかしも巧み。

足元のたんぽぽも見える。

地面には薄い影があり、蠅がいたりする。蠅はいなくてもいいんじゃ?。遊び心?

濃彩なのだが、若冲の濃彩とはまたちがうキレのある絵の具の使い方。

その横には真逆の英一蝶。「富士山図」18世紀

あっさり軽妙洒脱。

薄い色が落ち着く。丸い山も日本的で落ち着く。

街道をゆく山を見やる馬上の人物、馬を押す人物と、小さくかかれていてもしっかり人間味がある。集落もいいたたずまい。

薄墨でも、山の頂点は少し濃くしたり、貴は濃くしたり、青色入れたりと。

木村探元(1679~1767)の「富士山図」も横に並んでいる。(撮影不可)こちらは雪舟風の硬派な感じ。さてつい先日この探元の絵を見たような気がするが、思い出せない。

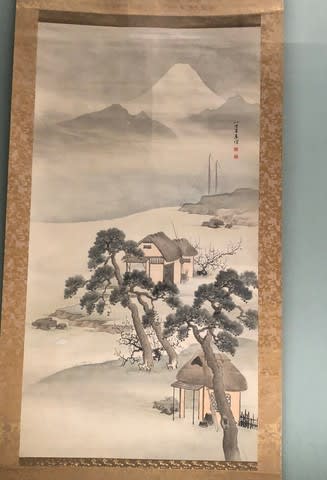

次の富士は、東東洋(1755~1839)。これは今日のお目当ての一つ。東博にはほかにも東東洋の作品はあるのだろうか。

「漁村富士図」1834

何とおおらかなのでしょう。人はいないけれど、この日のうららかな空気に包まれていられる。

ふっくら丸々した松。

朴訥な家に、漁具。

点々と花をつける梅がほんとうに愛らしい。新しい枝のはつらつとした様子も、見ていてうれしい気持ちになる。

木には少し陰影があり、立体的に見える。ふっくらとした線描きも見ていて落ち着く。

牧歌的だなあ。東洋が遊歴していたときに出会った漁村の思いでだろうか。

80歳とある。晩年の作品。いい老境なのだな。楽しいと思える人生だったのだろうな。

無駄な線もなく、ほっこりした空気に満たされ。絵の中に入って、この中に座って、梅を見たり、山を見たり、空を見たり、ぼーっとしていたり、時に海風を感じ。今日は少し暖かい日だと思う。

いい画をみたなあ。

金井烏洲筆「月ヶ瀬探梅図巻 巻上 」1833

字も画もうまっ。月ヶ瀬に遊んだ体験をもとに描いたとのこと。写真もない時代、よくこんなにスケッチできるもの。

段々畑や竹林。山中の民家。

手前に木を描き奥行きが出る。

文人の家や水車。旅の思い出。

特徴的な地形も描いている。山は線のしゅんが入れられている。

文人風の住まいも。

本阿弥光悦の芥子下絵和歌巻 1633 は料紙の秘密?に気づいてよかった。少し角度をつけないと気づかない。

光の加減でようやく気付く、プラチナのごとき芥子の下絵。夜の灯り、日の光、どんなふうに浮かび上がるのだろう。

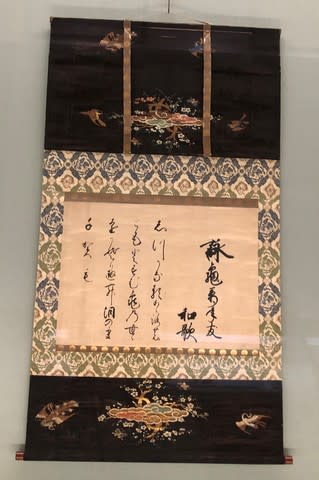

書の中では、烏丸光弘広の「詠草 」の、申し訳ないが掛け軸のほうに惹かれてしまった。白、紺、オレンジ。好きな色あい。

霊元天皇筆の和歌懐紙「亀万年友」 1700のほうは、大変豪華な装丁に目が点なほど。

蝶、彩雲、梅。軸にも紅白の梅。

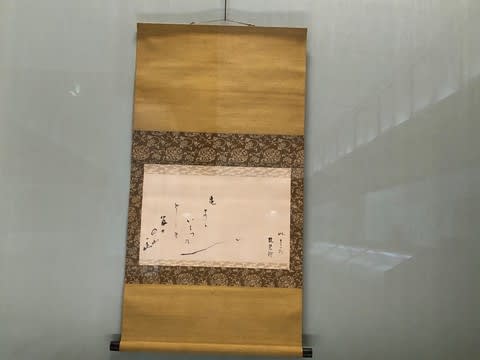

小林一茶の詠草 19世紀 に、ほのぼの。

字が絵になっている。空気になっている。情景になっている。

続きは2へ