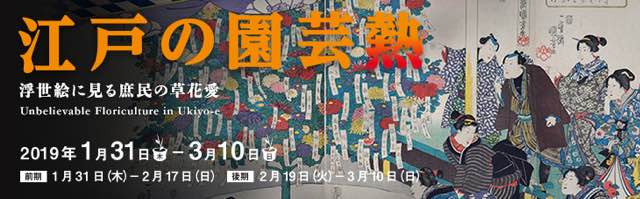

東京国立博物館 本館 特別5室・特別4室・特別2室・特別1室

2019年5月3日(金)~2019年6月2日(日)

宮内庁、文化庁、読売新聞が官民連携で取り組む「紡ぐプロジェクト」

その一環の「皇室の至宝・国宝プロジェクト―」の第二弾。

第一弾は、4月に開催された「両陛下と文化交流」。「悠紀・主基地方 風俗歌屏風」「小栗判官絵巻」などのほか、美智子さまのドレスの高雅さには見とれました。

今回も、三の丸尚蔵館でもなかなか展示されない歴史的な品々が一堂に会し、これはもう神的な陳列。

更級日記、古今和歌集などを目の前にすると、当時がつながって今に至ることを実感してしまいました。以下備忘録。

(展示目録)

*

個人的な最大のお目当ては、永徳の「唐獅子図屏風」。

中学校の歴史の教科書の小さな写真で、かわいいなあ、おもしろいなあと眺めていたのを覚えているけれど、実物を見て驚いたのがその大きいこと。223×451.8㎝の大画面。

目の前にばーんと立つ等身大の獅子。その足の太さに目をみはる。

そしてこれが一双で、なんと左隻もあったとは。しかも左隻は、好きな狩野常信(嬉)。永徳からすればひ孫になる。

永徳の右隻は、もとはどこかの障壁画であり、実際はもっと大きかったという。陣屋屏風に切り詰めて仕立て直し、秀吉は中国攻めの時に陣中に持ち込んだ。信長の急死に際して、和睦の印として毛利輝元に贈った。関連人物がすごすぎる。。

多くが燃え落ちた永徳の大作のなかで、これが生き残ったのは、戦地に持ち込まれ、毛利に渡ったおかげなのか。。。

毛利家の資料によると、1615年には萩城にあり、1639年に江戸に移された。よって常信は江戸で左隻を描いたことになる。そして明治の1888年、明治宮殿の落成お祝いとして、毛利家から皇室に献上された。

屏風の前に立つと、永徳の唐獅子の迫力ときたら。これが永徳の線なのかと。大胆に、気分ものった線で、唐獅子の骨格を形作っていく。そして尾はゆるゆると渦をまき上げ毛の感じを生みつつも、張りのある線。地の気を救い上げるような激しい岩の峻。斑は闇のような霊性。500年経っても、目の前で描き上がっていくようなライブ感だった。安土桃山のダイナミズム。

そうして生まれた二頭と背景から放たれるのは、権力を誇示する威容と、悠々とした恒久感。桃山文化の為政者の為の屏風。信長と秀吉は、陣中の自分の背後にこの屏風を必要としたのだった。

それから半世紀あと。偉大な曾祖父の左隻を拝命した常信は、どんなふうに考えたんでしょう。すでに完結している永徳の画を踏襲し、かつ一双の世界となるよう、工夫している。

永徳の二頭が男女とするなら、勝手に思うに、常信の一頭は子だろうか。子獅子の視線は永徳の黄色獅子の目とつなげて、なんとなく母子の交感のような。子獅子の色も、二頭とかぶらず、且つ二頭の色から取っている。

対比を狙い、新風を吹き込んでいるのかも。右隻が水平の動きなら、左隻は弾むような獅子と落ちる滝とで、上下の動き。陸と水。ダイナミックで権力を誇示する右隻に対して、安定の江戸期の軽妙で粋な左隻。

反対をいっても破綻なくまとまっているのは、そこは狩野の血ってことなのだろうか。

常信は、自分の作った新しいストーリーのなかに、永徳の獅子を組みいれ、時代の好みに合うよう刷新したのかもしれない。

常信のオリジナルな画風と気質も出ているような。この元気いっぱいな子獅子は、子犬のようにほほえましく(^-^)。毛も細密にいれてある。滝の波濤も細かく瑞々しく。踏襲しつつもおもねらず。

この堂々とした軽妙さに感服。

そして永徳の最晩年の「檜図屏風」1590が並ぶ。

「唐獅子図」と「檜図」が並んで見られるなんて、もう生きているうちにないかもしれない。

秀吉は最初の子・鶴松が生まれ、正親町天皇の孫・智仁親王との猶子関係を解消。かわりに八条宮家を創設して御殿を造営。「檜図」はその御殿の障壁画だったもの。のちに八条宮家の後身である旧桂宮家から宮内省に引き継がれた。

濃墨で輪郭を描き上げ、さらに立体感と木肌の質感もデッサンのように激しく入れ込んでいく。このクレイジーなほどの幹のうねりは、山楽や山雪に引き継がれたのだなあ。

幹のうねりで豪胆に持ち上げておいて、容赦なく横枝に突き放す。その横枝の枝分かれする枝先の鋭い尖塔感。魔王的な所業。

それでもよくよく見れば、檜の葉は細やかに緑で描かれて、とてもさわやかなのだった。

唐獅子と同じく、檜の姿をアウトプットして直接に紙に再現していく永徳の姿をライブで見ているようだった。

(ところで檜図屏風は国宝なのだけど、唐獅子は重文ですらない。なぜなのだろう?と思ったら、檜図は東博、唐獅子は三の丸尚蔵館の所蔵。皇室のものは、ほかの出品作もすべて重文でも国宝でもないのだそう。)

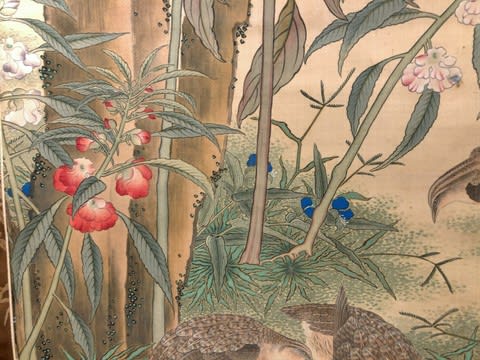

伝狩野永徳の「四季草花図屛風」部分

これも同じ八条宮家の御殿の一部。この御殿は御所のすぐ北にあり、御所の改築の障壁画も狩野一門が受けている。御所の後陽成天皇は智仁親王の兄。

ためいきものの美しさだった。檜図の豪放な筆とは打って変わって、繊細。花は写実でもあり、デザイン的でもあり。岩も細やかで立体的に描かれ、永徳の一門の絵師たちの実力の高さにも感嘆。

風が左から右へを吹き抜けていく。とくに菊がきれいで、何種類もの菊が繊細に描き分けられ、花びらがかわいい。風に裏返される葉、流麗に動きのある茎。

そして百合、シャクヤク、スミレなどの他、シャガも描かれている。

元信の花鳥画も豪華で美しいけれど、この上品でどこか儚さを感じる花鳥画は元信とは違う感じ。なんだか16世紀とは思えず、といって、では何世紀ともわからないけれど、漂う抒情感は抱一の秋草図を感じたのかも。

伊勢集断簡(石山切)「秋月ひとへに」平安時代・12世紀 余白(!)。色(!)1000年前の美意識に感嘆。

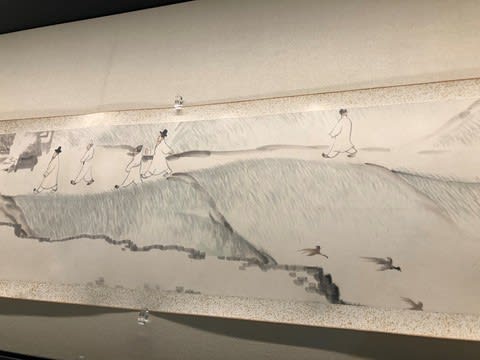

浜松図屛風 室町時代15世紀

15世紀のやまと絵の屏風が遺るのは貴重とのこと。やまと絵というと優美というイメージだったのだけれど、これはむしろ人の及ばない自然の凄みを訴えてくる。見ていると、吹きすさぶ風の中、ひとりで海辺にたたずんでいるような寂寥感が広がる。

右隻には、春と夏。違った描き方の紅梅と白梅から始まり、次第に海が始まり、網代、波、帆船。小屋もあるが人はいない。

左に進むにつれ、黒い波が圧倒的になる。赤い紅葉が見えはじめ、気づけば砂浜は雪で白く。

筆者が気になるところ。土佐光茂筆との伝承もあったが、現在は、それより前の土佐派絵師、または作風から六角寂済という説も出されているとのこと。

*

江戸時代

大好きな久隅守景の納涼図に再会。

荒くたっぷりとした水分の墨で瓢箪や葉を描く。夫は力強い太い線で、妻は細い線で、やわらくも引き締まった腕や体をかたどっている。髪の毛も丁寧。葉にはうすく青が足され、それは夫の衣の青でもある。妻は美しく健康的で、口もとの紅が妻の美しさを際立たせる。大きな月。

この絵の制作背景はどうなんだろう。権力も何もない人の気持ち、和み、日常の幸せ。四季耕作図でも庶民の暮らしの安寧と豊穣は描かれるけれど、これはそこからぐいっと人間味や情愛のようなところに踏み込んでいる。

狩野の画題におさまりきらない守景の個性と志向。この時代に人間的な感情を描くのは、なんだか表現主義の画家たちを想ったりする。

その横に師の探幽の唐子図が。

藝大所蔵の永徳の唐子図も、子供らしさを十分に描き尽くしていたけれど、この大画面の唐子たちも生き生き。唐犬もかわいい。子供たちの丸い顔が織り成すリズムは、毬がはずむようで小気味いい。

とはいえ、横山崋山の描いた唐子たちのように手に負えない悪童たちじゃなく、かわいくもやっぱり格調高いのがさすが奥絵師。

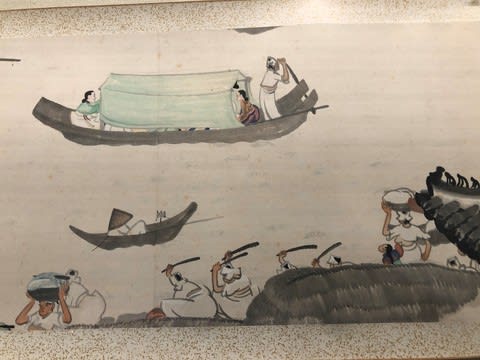

ふたつの「西行物語絵巻」は見もの。

巻1は、俵屋宗達「西行物語絵巻」(詞書は烏丸光広)が1500年の古絵巻を模写したもの。巻4は、宗達が模写したものをさらに光琳が模写したもの。

宮中のしつらえや襖絵、野の萩、鹿や薄の図案など、宗達を成した源泉を見る思いがするし、さらに光琳へと受け継がれる流れが興味深く。

光琳の「伊勢物語 八橋図」と、乾山の「八橋図」は並んでいた。根津美術館の燕子花図屏風をみたところなので、ちょっと嬉しい。これらはどういう順で描かれただろう。

乾山の朴訥な描きぶりがよくて、ちょっと肩の力が抜けて目じりが下がる。緑と紫色が瑞々しい。間を満たす文字が風か水のように動いて、なんだか音のある動画を見ているようなのだった。

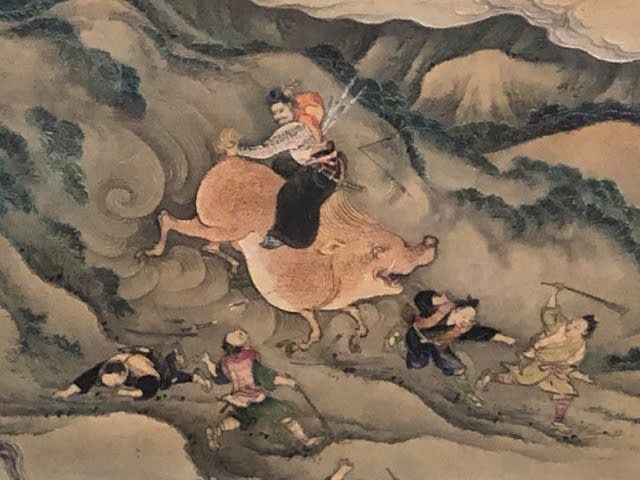

長澤芦雪「花鳥遊魚図巻」文化庁蔵

驚かせるような墨の稜線から始まり、にじみが幽玄。赤や緑の彩色が印象的。ころんころんの犬も登場しつつ、遊漁のシーンが個人的に気に入ったところ。鯉、フナ?、ナマズやエビもいて、水の青みがよい。咲き始めの藤や蝶も。突然大きな鯉を投入したりとサプライズを織り込みつつ、やっぱり上手。

葛飾北斎「西瓜図」1839 晩年の不思議な絵

西瓜に載せられたラップの役割の和紙は水分を吸って、種も透けている。

包丁には銘が入っているがよく見えない。包丁の柄と刃が45度になっている。

皮が二種類あるのが不思議。赤い皮は西瓜のものだろうけれど、くるんと裾が巻いた緑色の皮は、端のところか、ほかの瓜か。

すっと通りすぎることのできないひとくせがあるのだけれど、最近の研究では、国学者小林歌城→柳亭種彦→北斎という人脈で、俳文集を根拠に織姫と彦星とする説が提唱されているとのこと。赤は龍田姫、包丁は男、水をすった和紙が川という見立てだそう。もしや赤い皮と緑の皮も二人の衣なんだろうか。

池大雅の「前後赤壁図屛風」も再会。

縦横に操る筆に、淡彩が涼やか。遠くの月の青みがいいなあ。樹下にも船上にも東屋にも、たっぷり居場所のある悠々とした山河。嬉しいのは、もやの中から仙人を乗せた鶴が飛んでくるところ。こちらも下界を見下ろして、開放的な気持ち。

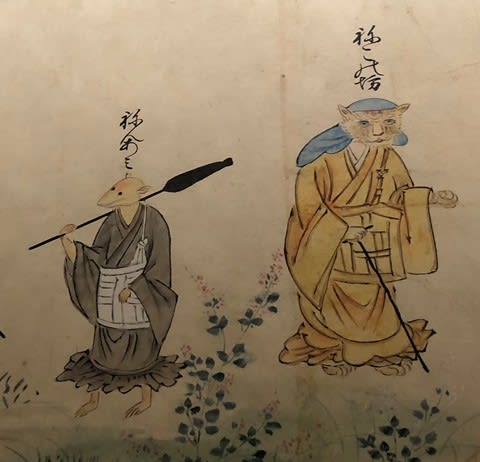

谷文晁「虎図」はヨンストンの「動物図譜」を参考にしたもの。

*

明治以降

西村五雲「秋茄子」1932

茄子は多くの画家が描いた、個人的に興味深い画題。五雲の茄子は、葉が枯れて秋の風情。実も変色しはじめ、割れたものも。そんななかで狐は野生的であり、かつ人里に近いところに棲む、なにか近しい感じもする。すっとひかれた線の足や顔に対して、ふかふかの毛ときたら。墨の大きな余白に、自由に動く彼らの目は閉じられていて、やっぱりどこか霊的な気配をまとっている。

五雲は狐を求めて動物園に通い、山野を探し、ついに自邸の庭に狐を飼ったとか。

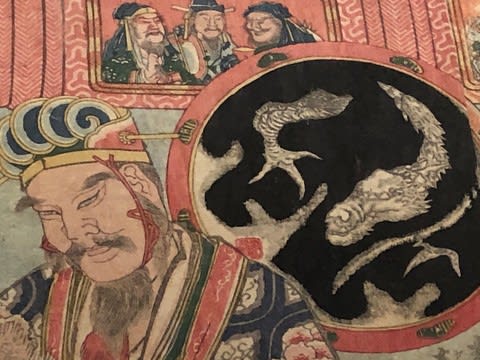

大観の「龍蛟躍四溟」1936 も再会を願っていたうちのひとつ。

龍も”みづち”もかわいいなあ。ふわふわの雲は感動的。陳容など中国古典の竜図を参照したと思われると解説に。墨雲のぼかしはボストン美術館の陳容の九龍図巻に重なるけれど、大観が足した金のうずまきも楽しい。帝展出品作であり、本人から昭和天皇に献上されたもの。

神秘的な生き物を、大真面目にダイナミックにユーモラスに描き挑む。そして堂々たる普遍的な存在として昇華される。東洋って神秘。

*

工芸品も見ほれるばかりの超逸品ぞろい。

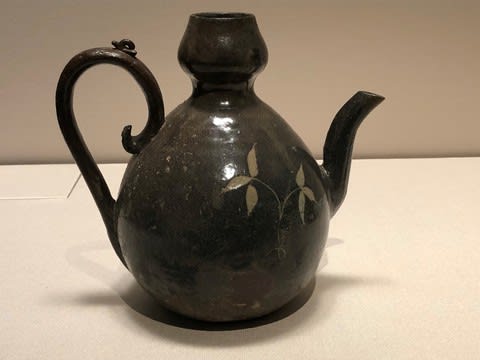

初代宮川香山「黄釉銹絵梅樹図大瓶」1892 は、凄みすら感じた作。360度ぐるりと、どこから見ても。

優美にかつ明晰に空間を分かつ壺の曲線のライン。その境界線から内にざくっと切り込む、ゆるみなく硬質な梅の枝。花びらはふっくら豊潤だった。別に横文字にしなくてもいいのだけど、カット&スプレッド。香山は明治20年代になると、中国清時代の陶磁の高度な技術に学んだ格調高い表現へと作風を変えていった、と解説に。

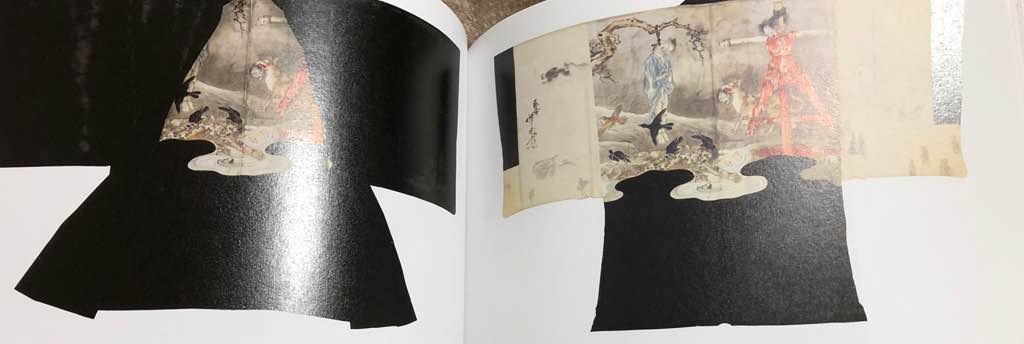

石山寺蒔絵文台・硯箱 [蒔絵]川之邊一朝 [図案]岸光景 1899

紫式部の石山の観月の画題。肉眼でも超絶技巧なうえ、単眼鏡でみたらもう悶絶の細密さと金のきらめき。A4ほどの大きさの硯箱の蓋に、黒髪の紫式部。その式部の目線の先は、硯箱からさらに流れ出て、箱の乗る台の大きな景色へと。山間の川に紅葉が浮き沈みして流れていく。波線はまったく乱れがない。硯箱の中の硯などのお道具類にも紅葉があしらわれている。1900年のパリ博出品作。

「芦穂蒔絵鞍鐙」安土桃山時代・16世紀 芦を大胆に配置。ちっとも古臭さがなく、キレと冴えがかっこいい。今のファッションデザイナーなら誰だろう。

濤川惣助「七宝富嶽図額」1893は、雲のふわりとしたぼかしといい、どうみても絵。金の輪郭のない無線七宝。富士を右によせて、すうっとした稜線ととりまく雲。左からの光が山頂をやわらかく照らしている。

*

修理・修復についてのパネル展示も大きくスペースを取ってあり、たいへん興味深く。

切れ、浮き、膠の劣化、しわなどを、裏髪をはがして、新しい紙で裏打ちし。裏打ちも、糊との相性など、紙の特性で使い分け、糊の付け方、重ね方も変えて。

修復に使用される和紙も、全国の産地と材料ともに、生産者のかたも紹介されている。トロロアオイも原料になるとは。生産者はひとりだけという和紙も多く、驚くばかり。図録には、大量生産のラインに乗らない原材料や道具、修理技術者は、滅びさる一歩手前まで来ている、と恐ろしいことが書いてある。

光影堂さん、半田九清堂さんの名前も記載されている。この展覧会の収益は、修復に充てられるそう

劣化をきれいにすればいいわけではなく、次の修理の支障にならないように材料と手法を慎重に選択しながら、次の修理までの期間がなるべく長くなるように徹底的な処置を施すから、どうしても時間とお金がかかる。当面きれいになっていればよくてそのあとそうなっても構わないのであれば、安く速くできるが、100年、150年を見据える文化財修理とはそもそもそういうものではない(図録「飾る・しまう・直す」文化 綿田稔)

永徳の檜図屏風も、2012年に修復された。

しかし次の50年、100年後に、同じように修理できる技術者や材料の生産者はいるんだろうか。

*

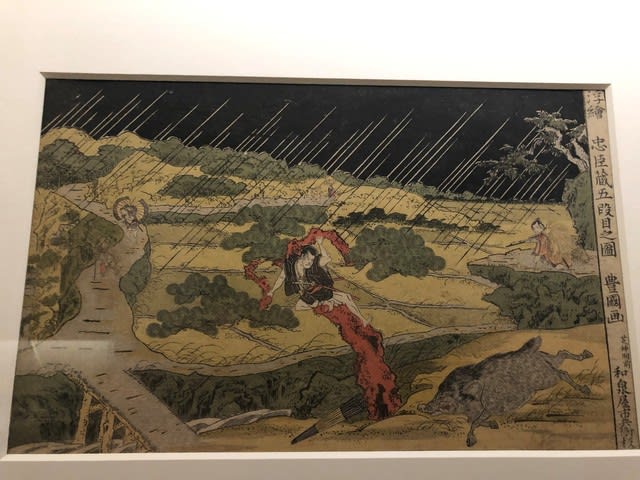

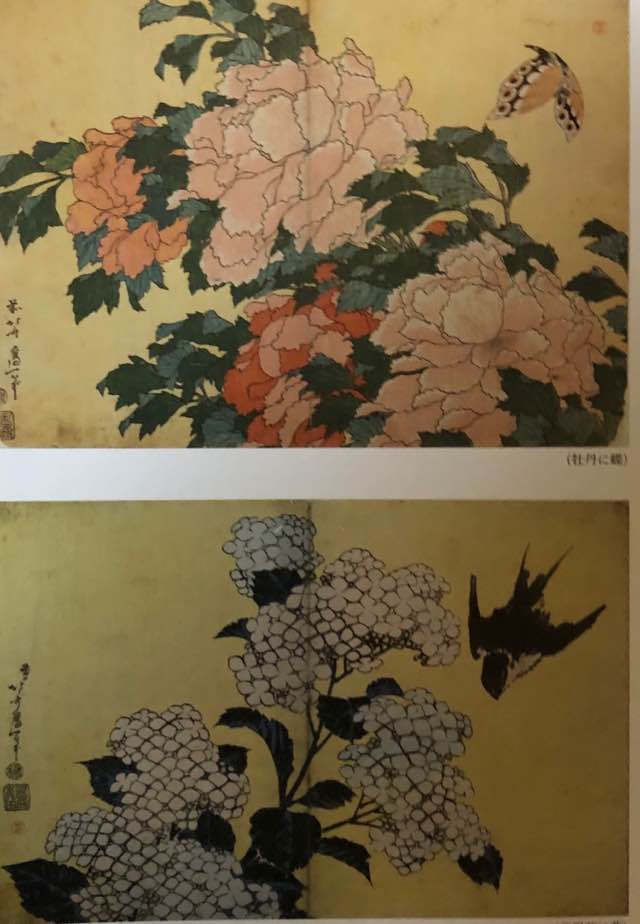

最後に、若冲と北斎

た

た

。

。

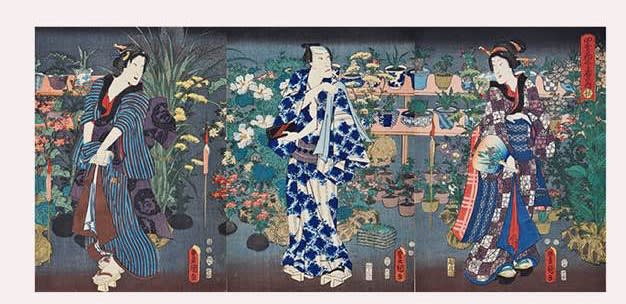

美人も足を崩しくつろいだ様子。それでもやっぱり着物がセンスいい。

美人も足を崩しくつろいだ様子。それでもやっぱり着物がセンスいい。

。

。