先日の全生庵の幽霊画展から散歩して、東博のタイ展へ。

まずは東洋館のカフェゆりの木で、タイ展の期間メニューのマンゴームース。おいしい

コースターがトーハクくん

以下、タイ展の備忘録です。

*

日タイ修好130周年記念特別展「タイ ~仏の国の輝き~」 2017年7月4日(火) ~8月27日(日)

一緒に来た友人が、いとうせいこうさんとみうらじゅんさんの展覧会CMによると、全部の仏像が笑ってるらしい、と言う。

ほんとだ!

おお、こちらの仏様もそちらの仏様も、微笑んでいらっしゃっる。日本の仏像とはまた違う。なんとも優しい微笑み。

見終わって出てきたときには、なんだかとてもいい気持になっていたのだった。きっといい顔つきしていたと思う。

*

あれ、これで感想が終わってしまった。

これも笑ってるそれも笑ってるとつられて笑っておりましたので、細かいことをあまり覚えていない 。それもなんなので、特設サイトでおさらいを少し。

。それもなんなので、特設サイトでおさらいを少し。

第1章 タイ前夜 古代の仏教世界

《脱線》タイは大好きな国なのに、歴史をあまり知らなかったので、少し検索。先に亡くなられたプミポン国王のお写真が、お花とともに出口に掲げてあったけれど、プミポン国王はラーマ9世。1782年に首都をバンコクに移したラタナコーシン朝(チャクリ王朝)の系統。その前には、トンブリ王朝(1767-1782)、アユタヤ王朝(1351-1767)、スコータイ王朝(1240年頃-1438)、ランナータイ王国(1296~1558ミャンマーの属国)などへとさかのぼる。そのスコータイ王朝がタイ人による初めての統一王朝。タイ文字が作られ、1378年アユタヤの属国になるまで隆盛を極めた。

その前のタイは、各地に周辺の国との境もあいまいに、いくつかの国が起こり消えしていた。

この第1章では、統一王朝以前、インド文明を取り入れながら独自の仏教文化を育んでいたころに栄えた国々の展示物。ドヴァーラヴァティー国(チャオプラヤー川流域)、シュリーヴィジャヤ国(マレー半島周辺)、アンコール朝、ハリプンチャイ国(タイ北部、モン族の国)がある。

そういえば展示品は、バンコク国立博物館のほか、タイ各地の国立博物館から来ている。ドヴァーラヴァティー時代のものは、ウートーン国立博物館、プラパトムチェーディー国立博物館から。ハリプンチャイ国は、ハリプンチャイ国立博物館、チェンライ国立博物館から。アンコール時代のものは、ウボンラーチャターニー国立博物館、ナコーンシータンマラート国立博物館、ピマーイ国立博物館などから。スコータイは、サワンウォーラナーヨック国立博物館、ラームカムヘーン国立博物館など。アユタヤは、チャオサームプラヤー国立博物館。ほぼその王朝や国が栄えた地方にある博物館だ。

タイは国立博物館だらけなのね。日本と違うなあ。バンコク国立博物館以外は大きな博物館ではなさそうだけど、発掘や研究も行うという役割も考えると、遺跡があり、文化が息づくその地域にある意義は大きいのだろうと思う。タイを旅行すると、南タイ、北タイ、東北タイ、場所によって文化も言葉も食べ物もずいぶん違っている。

8世紀のアルダナーリーシュヴァラ坐像は、ウボンラーチャターニー国立博物館蔵。東北タイでは仏教と同時に、クメール朝の影響でヒンドゥ教も信仰された。

12世紀末~13世紀の「ナーガ上の仏陀坐像」はシュリーヴィジャヤ様式。南部スラートターニー県伝来。

蛇が仏陀の傘となり守っているよう。とぐろを巻いた蛇のうろこも美しかった。クメール朝の影響。東南アジアでは、水と関係する蛇の神ナーガを大切されたそう。タイの仏像は、片手を地面につけている。

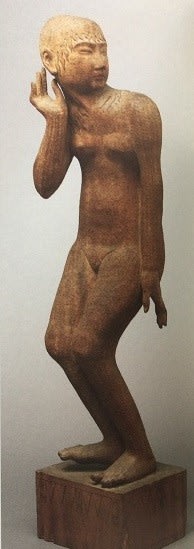

ドヴァーラヴァティー時代の菩薩立像(7世紀) などは、くいっと腰をひねったS字のラインが特徴だったかと記憶。インドの影響を受けているとのこと。

第2章 スコータイ 幸福の生まれ出づる国

スコータイは、1238年にタイ族がひらいた王朝。現在のタイ文化の基礎が築かれた時代とのこと。

スコータイの仏像の微笑みは格別だった。日本の仏像は、格調高くて、しんとするような厳しさの向こうに慈悲を持っているような感じだけれども、タイの仏さまは、ゆったりしている。

スコータイ時代 15世紀、サワンウォーラナーヨック国立博物館蔵

このお顔、このお姿の大きな仏像が、スコータイの遺跡では屋外に座っておられた。 歴代の王はスリランカから受容した上座仏教を信仰し、多くの寺院を建立した。頭の上の火焔の飾りはラッサミーという。多くの仏像が片手を地面につけている。

仏陀遊行像、スコータイ県シーサッチャナーライ郡ワット・サワンカラーム伝来、14 ~15世紀、サワンウォーラナーヨック国立博物館蔵

S字のラインが美しかった。あまり足を上げずにするるとした歩き方は、いまのタイ人の雰囲気っぽいなあ。仏陀の歩く姿は、亡くなった母のマーヤー夫人に説法するために三十三天に昇った仏陀が、地上へ降りてくる場面をあらわすと考えられているとのこと。歩いてても微笑んでいる。

第3章 アユタヤー 輝ける交易の都

金の精緻な装飾品が印象的な章だった。

アユタヤーは国際交易国家として繁栄した王朝。日本、琉球や東南アジアの国々、中東や西洋とも貿易を行ない、王様は莫大な富を蓄えた「大商人」だったと。

金象、アユタヤー県ワット・ラーチャブーラナ遺跡仏塔地下出土、15世紀初、チャオサームプラヤー国立博物館蔵

そして山田長政や日本町に関する展示へ続く。

第4章 シャム 日本人の見た南方の夢。

この章では、東博ほか日本国内の所蔵物が多い。交易、航海に関するものが興味深く、当時の日本とアユタヤの交流を想像できた。

「船具図巻」1800年は、平戸藩松浦家伝来、長崎・松浦史料博物館から。山田長政は長崎から朱印船に乗って、台湾経由でタイに渡った。

「アジア航海図」安土桃山~江戸時代・16~17世紀、は北海道がちょっと小さいけれども当時にしてはわりに正確な地図。岡山藩池田家伝来。

「山田長政奉納戦艦図絵馬写」寛政元年(1789)は静岡浅間神社所蔵。長政が神社に寄進した絵馬の写し。山田長政は駿河のひとだったのね。アユタヤにわたってから日本に一時帰国することもあったのだろうか。

「カティナ(功徳衣)法要図」ラタナコーシン時代 1918年、タイ国立図書館蔵)は、アユタヤ時代の日本人兵も描かれている。

なぎなたをもった坊主頭の一群が日本人部隊。

東博の1089ブログでは、アユタヤ、スコータイなどの街の様子も出ていて、学芸さんの文章もほのぼの楽しい。http://www.tnm.jp/modules/rblog/index.php/1/category/87/

第5章 ラタナコーシン インドラ神の宝蔵

現王朝のラタナコーシン朝に蓄積された文物。アユタヤーの都を復元するようにバンコクに新しい都を築き、アユタヤーの芸術文化の復興に力を注いだとのこと。

ラーマ2世王作の大扉、バンコク都ワット・スタット仏堂伝来、ラタナコーシン時代 19世紀、バンコク国立博物館蔵 (撮影可)は、1959年の火災で損傷したのを、2013 年から日タイで協力し修復したもの。

1807年創建のワット・スタットの正面扉。ラーマ2世(在位1809-1824)は自ら彫刻をほどこした。天界の雪山に住むとされる動物。ラーマ2世は同じような扉を作らせないように、使用した道具をすべてチャオプラヤー川に捨てさせたという。

前評判は聞いてはいたけど、精緻さと多重さに驚嘆。

絡み合うような花草の中に、鹿、いのしし、猿・・

開きかけた花は花弁の中やしべまで。横には枯れ始めた花も。仏教的だなと思う。

猿は何か考えているのか、何を見ているのか。心情も彫り込んでいる。

蓮はつぼみや、既に種になったものもある。葉は開きかけてる。

オオトカゲかな?

裏側には、寺院を守る鬼神たち。剥落しているけれど鮮やかさは健在。

タイといえば象。

展示の象の鞍は特別の品。サワットソーポン親王旧蔵(ラタナコーシン時代 18~19世紀、バンコク国立博物館蔵)とのことなので、王族の品なのでしょう。美しかった。

展示の最後は、等身大の象の上半身と鞍だった。そして悠々と歩き、水を噴き上げる象の映像が映し出される。

タイを旅行すると、お寺はそここにあるし、仏像も実に多彩。ど、どうしたと思うような明るい仏様もいるし、微笑みどころか大笑いする仏様もいらっしゃった。あの自由さ、ほがらかさ、身近さは、タイに統一王朝が成立するずっと前から、多文化を受容し、受け継がれ、はぐくまれて今に至ることを実感。

*

東洋館でも、インドや東南アジアの仏像が展示されているので、タイの仏像に影響を与えたモトはこれかと納得がいく。

ありがたいことに、長年もやもやと抱いてきた疑問への解説に出会ったので、ポイントのみ記載。

●最初に仏像が作られたのは? →→ブッダの死後500年程たった一世紀中ごろから。インドのマトゥラーとガンダーラでほぼ同時に作られるようになった。死後すぐに作られたわけではなかったらしい。

●ヒンドゥーの神様と仏像が、交じっている像があるのは? →→東南アジアでは古くからインドの影響を受けたので、仏教だけでなくヒンドゥー教も広まった。古代にはヒンドゥーのほうが優勢だった地域も多い中、タイやミャンマーの歴代王朝では、仏教が継続して信仰された。

●タイ展の展示の仏像でもっとも古いのが5~6世紀だったのは? →→東南アジアで仏像やヒンドゥー神像の造像がさかんになるのは、6世紀以降のよう。7~8世紀まではインド風の様式を示すものが多かったが、それ以降は地域色を反映したものになっていく。

。

。

。口がぱくぱく動く~。

。口がぱくぱく動く~。

と思ってた刀が、それぞれ全然違うのが見えてきた!

と思ってた刀が、それぞれ全然違うのが見えてきた!

。

。