★今年行けなくて残念でたまらない展覧会

あべのハルカスの北斎展

草間彌生展

運慶展

名古屋の長沢芦雪展

怖い絵展

草間彌生や北斎は少しずつ見る機会はあろうし、蘆雪もいずれ和歌山の串本まで行くぞーと闘志満々だけれど、運慶展だけは、取り返しがつかない気がする…。

存命中に行けるだけ運慶巡りをしたとしても、躯体の後ろまで回り込んでお尻や背中のラインをしげしげ見る機会ってなさそうだものね。

無念なり。

先ほどちらとテレビつけましたら、紅白で石川さゆりのバックが北斎の波だそう。歌はあまりよく知らないけど、映像でどんな風になるか楽しみ。

★来年の特に楽しみにしている展覧会

◎田中一村展、岡田美術館4月6日〜9月24日

◎ブリジットライリー展、川村美術館4月14日〜8月26日

◎国華、東博4月13日~5月27日

◎池大雅展、京都国立博物館4月7日~ 5月20日

◎岡本神草展、千葉市美術館5月30日~7月8日

◎琉球王国の美、サントリー美術館7月18日〜9月4日

◎狩野芳崖と四天王、泉屋博古館9月15日〜10月28日

◎ムンク展、東京都美術館10月27日~1月20日

◎特別展縄文、東博7月3日~9月2日

フェルメール展は日にち指定を検討しているらしいけれど、どのような形式になるのだろう?

★来年の夢

台湾の故宮博物院に、行きたーい

★来年とは言わないまでも、ドイツとデンマークの国境辺りにあるノルデ美術館に、行きたーい

http://www.nolde-stiftung.de

数年前はベルリンに分院みたいな美術館があったのだけど、いまはノルデ邸のこちらだけのよう。電車の便もなく不便な立地らしい。レンタカーは自信ないし、どうやっていったらいいのだろう(・_・;

宣言しましたので、口だけにならないように気長にがんばろうと思います。

展覧会の備忘録も行ったものの6割くらいしかここに残せませんでしたが、来年は早めに書こうと思います。

今年は、拙ブログを読んでくださった皆様、ありがとうございました。

また、こちらからも訪問させていただいて皆様のブログを拝読させていただき、ほっこりさせていただいたり、刺激や励まされる思いをいただいたり、いつもありがとうございます。

来年もよろしくお願いします(*^ω^*)

良いお年をお迎え下さいませ!

追記30.1.5

上記、紅白の石川さゆりの背景はこんな感じでした〜

チームラボのような映像をイメージしていたので、そこまでではなかったけれど、少し波が動いていました。

皆様にならい、今年の美術展トップ10をと思いましたが、全部良くて、絞れないタチでして。特に良かったものを拾ってみます。

今年は、「人類はなぜ絵を描くのか?」「なぜ飾りを施すのか?」と、そもそもそこから考えてしまう展覧会が多かった気がします。

アボリジニの「ワンロード展」(市川湖畔美術館)、國學院博物館の火焔土器、ラスコーの壁画展から始まり、その流れで、「子供は誰でも芸術家だ、問題は大人になっても芸術家でいられるかどうかだ」(芸大美術館)、「流山おおたかの森バリアフリーアート展」、「アンデス展」とつながりました。これは来年も続く、myテーマです。

それ以外ではー

○岩佐又兵衛を、MOA美術館や出光美術館や東博で見られたこと

◯変わりもん揃いの江戸の絵師は好きなので、「河鍋暁斎展」、安村敏信先生監修の我孫子の「北斎展」と板橋美術館の「江戸の花鳥画」展、「浅草伝法院の大絵馬」、と見もの揃いだった。

◯水墨でも、「狩野元信展」、永青文庫の「長谷川等伯天授庵障壁画」、「海北友松展」(京都)、「国宝展」(京都)で雪舟をまとめて見られたりと、満足感に満たされた。

◯東博の東洋館で中国絵画に開眼した年だったところへ、泉屋博古館と静嘉堂文庫の明清絵画展があり。台湾の故宮博物院に行くのが目下の夢。

◯彩色の日本画では、富山での「石崎光瑤展」が素晴らしかった。奄美では田中一村美術館の再訪もいい思い出。富山も奄美も、自然や町並み自体もアートなのですね。来年の岡田美術館の田中一村展が楽しみ。

◯海外では、バベルの塔展、ボストン美術館展は良かった。タラ夫に会いたいな〜。ミュシャ、ジャコメッティも良かった。

海外の貸し出し展は最近ますます、相手美術館に信頼される学芸員さんの熱意や構成の良さや、知ってほしいという思いで貸し出してくれる相手美術館の思いが伝わる展覧会が多くなってきたように感じます。海外の美術館にももちろんとっても行ってみたいのですが、日本の展覧会として見るのも価値あるなと思ったりします。

米欧以外のアートでは、カンボジアの「ソピアップ・ピッチ展」、メキシコでは「ディエゴリベラの時代展」も良かった。

その他、戸嶋靖昌展、椿貞雄展、不染鉄展と、ちょっとマイナーな人の回顧展が見応えあり。

こうして見るとトップ5は、

狩野元信展

海北友松展

石崎光瑤展

ディエゴリベラの時代展

ラスコー展

+いつでも素晴らしいのは東京国立博物館でした。

マイベスト一枚は、ソピアップ・ピッチでした〜。

「川合玉堂ー四季・人々・自然ー」 山種美術館 2017年10月28日を(土)~12月24日(日)

先日の野間記念館(日記)で玉堂に今さらの開眼。玉堂の全容を知りたくて、行ってきました。

数年前に奥多摩に山歩きに行ったときに玉堂美術館も訪れましたが、山が広がり、眼下の渓流がとてもきれいな場所でした。(お隣の「いもうとや」のお豆腐ランチも。)

今回の展示でも、玉堂が暮らした奥多摩の山や渓谷が思い浮かぶ作品が多く、山種美術館の地下の展示室に山の瑞々しい空気がたっぷりでした。

玉堂は〝旅する画家”。大御所なのに、腰が軽くて健脚。

そしてなにより、〝観察者”。玉堂の眼は、蟻の子一匹見逃さない。水流に隠された川底まで見る。くらいの勢い。

学ぶことの多い展覧会になりました。以下、備忘録です。

*

川合玉堂(1873~1957)

入ってすぐの一枚は22歳の作品。

「鵜飼」1895年

野間記念館でも「鵜飼」は特に印象深かった。観光としての鵜飼いではなく、生業とする鵜匠たちの臨場感。岐阜育ちの玉堂は鵜飼いをよく画題にしている。

これが22歳の作とはびっくり。人の動きも生き生きと、水鳥の濡れた羽のキレと瞬時の動き。切り立つ岩山は中国古画の構成だけど、ふもとに近づくにつれ実感のある日本の自然。鳥の羽なんかチョイと一筆ではらって描き上げ、すでに老成した感じすらする。

この若さでもう完成しているのじゃないか。一作目から完結した感を抱くという、かつてない不思議さで一章へ。

一章:若き日の玉堂ー修行の時代

筆墨紙商の家に生まれ、小学校を出て望月玉泉に弟子入り。粉本の模写や写生に取り組む。1890年(明治23年)には17歳で画壇デビュー。幸野楳嶺のもとで、山元春挙、竹内栖鳳らと切磋琢磨の日々。一定の時間をかけた基礎力があるから、この時代の画家って、浅い作品にならないのだろう。

95年には早くも、上記の「鵜飼」が内国博覧会で3等に。授賞式に上京した折に見た橋本雅邦の「龍虎図」、「一六羅漢図」に感銘を受け、23歳の大転機。一から学びなおす決意で上京し、雅邦に師事する。

初期の作を抽出した章なので、玉堂の観察と写生のありようが傑出しているのがよくわかる。

15歳の玉堂の「写生画巻」1888年 観察眼のこまかさ。葡萄の葉の、枯れて葉脈だけ残っている部分までもしっかりととらえている。そして、ぴんっとハリのある線。いい加減な仕事はしないのよね・・(反省)。

翌年の写生画巻(1889~90年)では、メモ書きからも玉堂の脳内が垣間見える。特におサルでは、”目の中の黒目は大小二変ス。この写生は大ナリ。但し午前中小ナリ。午後大ナリ”、”手足の指は親指のみ人のごとき。他4つは爪長い”など、なんとこまかい。おサルを飼って写生し、子ザルを独りで寝かすのがかわいそうで抱いて寝たとか。いい人だなあ。このサル、とってもかわいい顔しているものね。

アユは雌と雄を両方描き分け、みみずくでは前姿だけでなく、後ろ姿の模様も写生。そのみみずくのセナカがかわいい 。

。

写真並み、いや写真でない分、玉堂の目と筆がどこを見て、どこに力を入れて写生したかが感じられる。しかもどことなく愛がにじみ出ている。長い時間見つめつくしてると、情が芽生えるのか?。

玉堂の写生と観察、これだけでも来てよかったと思ったほど。

この後、上記の鵜飼を描き、橋本雅邦に弟子入りとなる。

渓山秋趣 1906年(明治39年) はどことなく橋本雅邦に似ているような。福井県立美術館の所蔵品で、こういうジグザグ構造でかつ奥行きがある雅邦の作を見た記憶が。

「鵜飼」に比べ、一気に広がった広がりと奥行き。画面全体のみずみずしさ。楳嶺門下で「楳嶺風に飽き足らず」、何を「煩悶」していたのか分かるような。

そして細部の観察眼もさらに極まっている。水の下で見えないはずの、岩底の地形や水深まで読み取れる(!)。岩を滑り落ちる水流、たまった静かな水、ゆるやかな流れ、それぞれの水を線と着色で描き分けている。だから川の実感の爽やかなこと。

雅邦のもとではさらに狩野派も学び、ふへきしゅんの岩に日本の植生。薪をしょって橋を渡る人物は、日本のひと。谷文晁の「日本名山図会」で探した群馬の妙義山での写生に基づいて描いたそうな。

「赤壁」1911年 屏風好きとしてはお気に入り。中国の画題だけれども、ずいぶんやわらかい印象。筆法は雅邦の影響があるそうな。

1082年に蘇軾が二度赤壁に遊んだ情景。右隻は7月にあそんだ時、左隻は10月の時。左右の隻の樹は指先で触れあうように呼応し、山並みもゆるく連続して、なんとも癒される。多くの大家がこの画題を描いてきた。玉堂も若いころから模写をするなど、関心を寄せてきたそう。玉堂が描くと、こんなに安らぐ感じになるのね。

第二章:玉堂とめぐる日本の原風景ー四季、人々、自然

大正期以降の作が並ぶ。官展で活躍、東京画壇の中心的な存在となる一方、日本ならではの風景表現を探求し続ける。

琳派ややまと絵も研究。またそれが上手い。

「紅白梅」1919(大正8年) 光琳風だけれども、樹の実感がものすごい。白梅は太い幹が目の前にどんっ、画面を超えてこちらに迫ってくる。枝は左隻にも進出して、紅梅と重なり美しい。紅梅は、少し奥に佇み、同じたらしこみでもしなやかですべらか。男女のように見えるのは抱一のよう。

「竹生鳩山」1928年(昭和3年) 竹生島では古径の古典的神秘な絵が好きなのだけれど、これは自然描写にほれぼれ。碧の湖面に懐かしさすら覚えてしまう。波は線で描き、波の影まで墨でつけている(!)。浅瀬の水、もやがかかったところの水も描き分け、リアルな描写の先に、山全体が神秘的に見えてくる。(これは実物の絵を見ないとわからないかも。画像ではわかりにくいせいで、以前の私みたいに玉堂に関心がもてない人が他にもいるのかもしれないと思った。)

この後に続く作品も、玉堂が実際に歩いて、自分で見た光景。日本の名もなき場所。出会った四季の自然。作品を見ながら歩いていくと、季節が移り変わる。

「宿雪」1922年(大正11年) 根雪の間を流れる水流。木は微かに色づき、いつかは春がくるのかもしれない。でも暖かさはなく、しんと厳しさに拒絶されたような感じ。中国か狩野派的な筆使いだけれど、そこに入り込んでしまうほどの実感。

1935年(昭和10年)の同年の二作、「湖村春晴」と「秋山帰樵」は 春と秋のうつりかわり。春けぶる、半島の村。てぬぐいを頭にまいた奥さんが橋を渡っている。ふわりと新芽と葉の緑もやわらかい。 秋には、葉も枝も固く身を縮め、山も厳しさを増す。でもまだ緑は残り、歩く人にほっこりする。

季節だけでなく、その時間の空気や湿度、光の様子まで移り変わっていく。

玉堂の描く光のようすは、なんとも和む。洋画のように「どうだ~光があたってますよ~」って感じじゃなくて、当たり前のように、そっと。「ちょっと見てはなんでもないようなとこだが、その時の陽のかげんかなにかで面白いと感じた時、心覚えにかんたんな写生を取っておく」と。

「秋晴」1935年(昭和10年ごろ)は、お気に入り。湖面が光っている。湖面の横のほうは少し青く、澄んだ水に青空が映っているんでしょう。葉もまぶしくて、黄色って暖かい色だなあと思う。いい午後だ。

「朝もや」1938年(昭和13年) これもお気に入り。明け方のうす闇がなんともいえず静かな色。山の端にもうすぐの日の出の光は、ほんのり朱色。

離れた場所から遠目にこの絵が目に入った時からすでに、ぐっと入る奥行き感。下のほうに置いた地面には少し雪が残り、ハクモクレンが白い花をつけていた。

基本的に、玉堂は自然の情景が好きなんでしょう。「私は雅邦先生のように理想派にはなりえないが、自然がすきなんですね」と。旅に出ては、山や川を歩き、ついには疎開後そのまま奥多摩に移り住んだ。自然や四季をずっと見ている姿が想像される。

「渓山四時図」1939年(昭和14年)は、旅人としての結晶のような大きな屏風だった。山水屏風のようだけれども、定型である真ん中の余白はなく、そればかりか真ん中に迫力をもって山を描きこんでいている。つまり眺めるための山水画ではなく、歩いてめぐる山水なのだ。

右隻から見てゆくと、遠くの山を望みながら、梅が咲く春の山村。馬を引く農夫は、やがて深い樹々の道に入る。切り立つ岩山の峠には人が行きかい、トンネルの前でひと休み。

トンネルを抜けると、急流がどうどうと流れ、夏には爽快ですらある。橋を渡り進むと、ようやく宿場町に着く。先ほどの村の藁ぶきの農家と違い、こちらは板と石の屋根。店もある。気が付けば葉が色づき、秋。宿場町をさらに進むと、次の村に着いた頃には、すっかりと雪景色。渓流の水は氷のように冷たそう。

右から左へと山道を旅しながら、日本の四季と自然、私も山間の暮らしをめぐっていたのだった。

玉堂の絵には、人物が歩いたり農作業をしたり、牛をひいたりしていて、暮らしが垣間見える。そこが和むところでもあるのでしょう。

だいたいは小さく描かれているけれども、「早乙女」1945年(昭和20年)は、ひとの表情がよく見える。

たまには腰を伸ばして手拭いを巻きなおさないとね。人は朴訥な描き方だった。たらしこみのあぜ道がいい。

これが1945年に書かれたものとは。田植えなので、終戦より少し前なのでしょう。

玉堂の作には戦争の影を感じる作はほとんどなく、一貫して日本のおだやかな情景とくらしを描いていた。

ただ次の第三章には一作だけ、戦中の日常を描いた画があった。

第3章:素顔の玉堂

「祝捷日」1942年(昭和17年)は、こんなのどかな山里にも、日の丸に国民服。日本画家報国会軍用機献納作品展に出品されたもの。

「虎」1943~45年(昭和18~20年)、出征する者に、武運と無事帰還を祈り、描き贈ったそう。面識のない者でも誰にでも頼まれれば数多く描いたそう。

戦中の玉堂の言葉が展示されていた。(要約)あちこち焼き払われ、再びこのような月を仰ぐことができるだろうか。もしできたとしても、木の葉が枯れて夜風が身にしむという有様ではないのだろうか。日本国民のかつて遭遇したことのない惨めな最悪の変化が目の前に横たわっているのではあるまいか

この9年の戦争はむろんそれ以前にさかのぼって、日本国民は一大反省せねばならぬところに直面しているのではないか。否、一大天けんをこうむりつつある。肝に銘じ、立ち直り、築きなおさねば。

日常の暮らしや自然、人々の命が奪われることに対する、玉堂の不安と悲しみが伝わるよう。

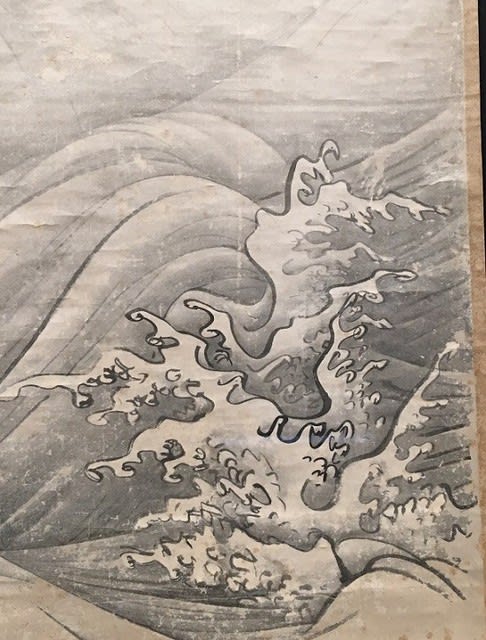

「荒海」1944年は、文部省戦時特別美術展の出品作。出品には、国体、国風を讃するもの、戦争を主題とする戦意発揚するもの、などの条件がついていた。その条件の中で、玉堂が描いたのがこの激しい波と黒々としたいわだったことに、胸がつまる感がする。

玉堂の波ここに極まれりといわんばかりの素晴らしい絵でもある。ぶつかり飛び散る波しぶきのひとつひとつの立体まで観察し、線で描く。岩に打ち付けては滑り落ちる水の描写は圧倒された。遠くの海の青、手前のしぶきと臨場感ある色。横浜の金沢区の別荘で観察していたそう。

この章では、玉堂の家族や孫の絵など、玉堂の家族との暖かい暮らしも垣間見えた。サル、クマ、うさぎ、飼っていた猫の絵もかわいい。

大観や川端龍子、竹内栖鳳との合作も見もの。川端龍子と大観は一時疎遠になったりもしたそうだけど、温厚な玉堂が取り持って合作という運びになったそうな。

玉堂が少年時代からたしなんだ、句を書した画賛形式の小品は、とてもよかった。展示する、売る、見せるといったことでない、さりげなくて自然な筆。

斎藤茂吉との合作もあった。茂吉も折に触れ、奥多摩の玉堂邸を訪れたそう。

お互いに「絵の師」「歌の師」と尊敬しあったという歌人の清水比庵との合作はとても好きな作。

「先生と私」昭和23~28年頃

後ろ姿がかわいくて 。二人の本当に楽しい時間なのだろう。玉堂は「今良寛」と称された無邪気な感性の比庵が月に一度訪れるのを楽しみにしており、その日はほかの来客も断っていたそう。自画像を描かなかった玉堂が思わず描いてしまった比庵への親しみ。

。二人の本当に楽しい時間なのだろう。玉堂は「今良寛」と称された無邪気な感性の比庵が月に一度訪れるのを楽しみにしており、その日はほかの来客も断っていたそう。自画像を描かなかった玉堂が思わず描いてしまった比庵への親しみ。

じわじわと玉堂に親しみが湧き上がってくる展示でした。

**

さて、野間記念館の展示では、サイドストーリー的に、玉堂と画家たちの《雨》の画が集まっていた(日記)のだけど(勝手に思っている)、この展覧会でも、玉堂はいろいろな雨を描いていた。

以下、雨の表現ばかり集めてみました。

「夏雨五位鷺図」1899年(明治32年)

野間記念館で目を見張った、玉堂の雨の表現。これは筆でさあっと引いている。鳥のふわりとした羽も、くちばしの固さもしっかりと伝わってくる。綿毛は、ミクロのごとき細い線。この絵だけで、線のお手本帳のよう。斜めに吹き付ける風雨に、まっすぐ下へ突き刺さる鷺の視線。シダが風雨にしなる中で、岩よりもがつっと凝視する。

雨江帰漁図 1912年(大正1年) 野間記念館で感嘆した表現と同じ

樹があるところは、雨を描かずに、樹のシルエットの描き分けで雨を可視化している。一方、樹のない余白のところは、微細な薄墨の線で雨を描いている。雨の日には人間の目は、こんなふうに雨と風景を一緒に認識しているのかと、改めて気が付いた。

「雨後」1935年(昭和10年) 雨が上がったときのみずみずしさ。、山中の木の葉や花、鳥などが再び色を取り戻した、美しい時間。

「彩雨」1940年(昭和15年) 玉堂といえば、水車。二人の女性に臨場感。

「烟雨」1941年(昭和16年ごろ) 烟雨とは「煙雨」と同じでけぶるような霧雨。

「山雨一過」1943年(昭和18年ごろ ) 明るい色彩、降り損ねて残った雨雲がかわいらしい。風が残り、草や葉がなびき、人も馬も被っているものが飛ばされそう。

「雨後山月」1948年(昭和23年) もはや形容すら必要ない…

「渓雨紅樹」1946年(昭和21年)

「水声雨声」1951年(昭和26年)

次の雨の日には、耳を澄ませてみたくなっています。

思いついて雨を集めてみたけれど、自分でもこんなに瑞々しい潤いを得るとは。美しい日本の風景は、雨の日にはまた違った美しさをまとっているのですね。

上村松篁と山口華楊が見たくて、東京の近代美術館の常設に行ってきました。

二人の動物の絵は、動物を超えている感じ。

他にも下村観山、竹内栖鳳、奥村土牛などの動物も並んでいます。最近は「かわいい」日本画というワードで動物たちが登場する機会が増えましたが、今回の動物たちは、それとは違う、深淵な世界でした。

動物ってことで、熊谷守一展に合わせたのでしょうか。こちらも早く見たいところですが、守一展は3月21日まで。今の常設は1月12日で展示替えになってしまうので、先に見てきました。(展示リスト)

見た中で、動物の絵の備忘録です。いぬ・ねこ・猿・鳥・むし・魚・人間…。

*

山口華楊(1899~1984)「洋犬図」 38歳の作。

ボルゾイ犬は戦前から輸入されていたそうな。私的には大型犬のスリムなのより、ころころの小さいのが好きなので、実は最初はちょっとがっかりしてしまった。

しかし、それが近づいてみればみるほど、引き込まれる。水墨の龍のような文様。渦巻く毛並みが白く輝いて、まるで”霊獣”のような神秘さ。

顔も、まるで神のお使いのごとき神聖さ。天空か天上界と人間界の境界に棲むかのような神秘的世界を垣間見てしまった。

華楊のもう一点、「飛火野」1965 はかわいらしい神鹿だった。

金箔を鹿の皮膚に貼り、金砂子もまいている。小鹿が跳ねるたびに金の粒が散り、伝説の小鹿のよう。

森でこういう鹿に出会えたらいいなあ…。

華楊は西村五雲に師事したけれども、五雲の動物とは違った、独自の極めかた。山種美術館で見たミミズクもそうだったけれど、動物が人間の世界のものでなくて、神秘の世界に棲むみたい。

華楊の動物が動物の域を越えて神秘の域にあるならば、上村松篁は、自身が人間の境界を越えて動物の域に入り込んでいるかもしれない。

上村松篁(1902~2001)「星五位」1958 星五位とはゴイサギの幼鳥。体に星の文様があるためこう呼ばれるそう。

松篁は、鳥と人間の垣根を超えている。警戒心の強いゴイサギ。でも松篁ならば、彼らの間に混じって、このなかに立つこともできるんじゃないかと思ったほど。

松篁は自宅に1000羽を超える鳥を飼い、これらのゴイサギも飼っていた。日よけに緑の布をかけて写生していたところ、緑の池が思い浮かびこの作品になったそう。

華楊と松篁って分かり合えそう。華楊は1919年、松篁は1924年に京都市立絵画学校を卒業している。面識はあっただろうか?。

*

平福百穂「荒磯」1926

そっくりに描けばいいってものじゃないところが、絵のおもしろいところだなあと思う。見る人が楽しいものね。

おたまじゃくし型の波が、波の子供みたいでかわいい。百穂の友人の吉川麗華と鏑木清方は、これを音符と見たそうな。漢の時代の漆器のモチーフを取り入れたそう。古画と遊び、自分の絵に取り込むのは本当に楽しい。

青い波に金の波頭は、激しいのにどこかほほえましい。金の色もシャンパーニュゴールド系のやわらかい美しさ。波の美しさに見とれているような千鳥もいる。

加山又造「群鶴図」1988

抱一の群鶴図に着想を得て、釧路で丹頂鶴を見てきて描いたそう。ひしめき鳴きかう鶴の中からこのリズムを抽出したのでしょう。

鶴の足は止まっているのに、鶴がコマ送りのように見えるから、動きがある。まるでウエーブ。

右隻では、三つの扇のように上下するウエーブを描いて、左方向へ向かう。とても優雅な軌跡。

それを受けて左隻では、高く平行のラインで進み、最後にやわらかく弧を描きつつ、画面の外へ。途切れることなく流れてゆく。だから画面に閉じ込められた感じがなく、流れ進んでゆく。

橋本平八「幼児表情」1931

これはニンゲンのコドモ。平八本人が「一歳前後の幼児の野獣性と人間性の交叉を取り扱ったものであって(略)」というものだから、ここに入れた。

野獣性というのはこの作ではピンと来なかったが、動物的ではある。一時期の劉生や椿貞雄の幼児には野獣的なものが垣間見えたのだけど。でも、昔は人間と動物の境界がいまよりもっとあいまいであったというから、そう考えると相通じる気がする。しかし平八、藝大で見た時も思ったのだけど、幼児や天女がどこか性的に生々しいというか。

笹島喜平の二点 「猫」1955、「猫と少年」1955 どちらもネコの王道。

おネコ様の肖像画

この安定。

こちらのクロネコは身を潜めている。

下村観山「唐茄子畑」1910

これはずいぶん以前にも見た。今よりもっと日本画を知らないころで、こんなに美しい農作物の絵があるのかと感動したのだ。その時ネコに気が付いたか記憶にないけれど、春草のクロネコに似ている。美術院仲間で画題の貸し借り?をすることはよくあったそう。

カボチャに擬態したつもりでカラスから隠れるクロネコの視線は、カボチャの蔓をつたい、右隻のタチアオイ、桐の若木を経てカラスへとつながる。その向きと逆に、季節は右から左へ移っている。まだまだ花をさかせつつも、カボチャの葉は左へ寄るに連れて茶色くしなび始めている。

左隻の金の地は、畑の地面であり、右隻の金地は空である。金ってすごい。なんにでもなれて、奥行きも広がりも自在。

見とれるほど美しい観山の仕事。線も着色も、もたつかず達筆、しかも丁寧。

前田青邨「猫」1944 たいへんお気に入り。

赤・白・黒の、バランス、散り方、かたまり具合、分量。とっても面白い。

たらしこみが幻想的な雰囲気にしている。線描きもたらしこみ。背景の陰影と交わるような白い毛並みは、すでに神域に片足つっこんでいる。左上から斜めに降りてくるラインは、中国古画風のネコの金色の目に集約されて、その視線は画面の外へ。猫一匹と花ひとつ、葉をちょっと。これだけなのに、青邨てすごい。

竹内栖鳳「飼われたる猿と兎」1908 これは栖鳳展で見たことがある。毛並みの下にこりこり骨格まで感じられそうな。

猿がイラついてる。森の中で暮らす祖仙や牧谿のサルはあんなに幸せそうなのに、鎖に縛られるとこんなになってしまう。

逆に、あんたたち安穏としすぎやろって言いたくなる、兎の間延びした顔。雑草まで脱力系。

プライドとは。生きるとは。尊厳とは。どちらがりっぱとも言えない気がする。栖鳳は「利口な猿は飢え、従順な兎は食に飽きる」ということを表すという。

奥村土牛「鴨」1936 これもお気に入り。

マガモ(くちばし全体が黄色い)・カルガモ(くちばしの先だけ黄色い)・オナガガモ。雪が舞っている。

一見したよりも、見ているうちにどんどんひきこまれていく。カモたちそれぞれの向きがいろいろな方向に交錯して、なんとも面白い。凍る空気だけれど、身を縮めて空気をため込んでいるカモは、体温を醸し出している。

ふっくらとした卵型の流線形?カモ型?が最高 。土牛はこの形にひかれたから、究極を追及したんだろうと思うほど。

。土牛はこの形にひかれたから、究極を追及したんだろうと思うほど。

ゆるい時間だけれど、そこは野生。オナガガモの尾は、書のはらいのようにしゅっと潔い。

一羽一羽をとても大事に見て、描いている。長い時間見ていたんだろうと思う。土牛の愛ある目で見ると、顔もどこかかわいらしくなっている。

土牛のもう一点「閑日」1974 もみればみるほど面白い。84歳の土牛、赤がすてき 。

。

ほんとにヒマな日に着想を得たんじゃないかな(笑)と。この絵の前にソファ置いてほしい。そしたら日がな一日、一緒にヒマしていよう。

白くて、赤くて、ネコがいて。左にちょっと置かれた葉が、まるで懐石のお膳のあしらいみたい。赤いお皿に盛ったネコ御膳。ネコもびっくり。私もヒマすぎ 。土牛の描く目はほんとうにかわいい。そしておちゃめ。

。土牛の描く目はほんとうにかわいい。そしておちゃめ。

その土牛が終生尊敬した小林古径の「茄子」1930。

茄子のぷっくりしたしもぶくれ形もまた、究極形。重さから自由であるイヌタデやネコジャラシが軽くそよぐのと対照的に、茄子は小さくても一人前の重みがあるのが愛すべき存在。紫がかった墨が、神秘的。

松岡美術館でも古径の茄子の絵にすっかり取り込まれたことがある。古径の茄子や茄子の花はどうしてこんなに惹かれるのだろう。古径にとって茄子は思い入れがある画題なんだろうか。

田中青坪の茄子も展示されていました。「秋日」1942

菱田春草「梅に雀」1911

春草の掛け軸における最後の絵で、すでに絵筆も持てないほどの病状だったそう。線が震えているようなのに、それでも丹念に幹の形を取っている。そして雀たちの視線はまっすぐ前を向いて、強い。3人の子供たちを思ったのかな・・

速水御舟の3巻に及ぶ写生帖1925年 は大変見もの。すごいの一言。

魚は、皮の質感や固さや蝕感まで描き分けている!

ひれが透けている~。

望月春江「香柚暖苑」1973 陽を受けた柚がなんともいい感じ。

最後にとても心に残った作。

金山平三(1883~1964)「猫のいる風景」制作年不詳 ちゃんとネコいます。

絵を見て、お、ネコに気付いて、そうするとネコの目線でもう一度眼前の光景を見直すことになる。川幅は一気に距離を増し、対岸がもっと遠くなる。冬の冷たい空気が肌に触れ、心によぎる少しの心もとなさ。ネコほどにちっぽけな自分。光景を外から見るのでなくて、その中に入りこまされてしまう。日本画の省筆のごとき少ない線の、その一本一本の強さ。

油彩画なのに、この日本画コーナーに呼ばれたこの絵。

動物に対して、人間がどれほどのものであろうかと。その垣根を取り払ってみることは、実は心が安らぐことでありそう。

松篁であり、華楊であり、土牛であり。さらに熊谷守一に、このネコの続きがあるのではないかと。はやめに見に行こう。

ちなみに12月24日まで河口湖美術館で金山平三展が開催中。行きたかった…涙。

**

洋画、現代アートでも見ごたえのある作品が多い常設でした。瑛久、草間彌生、山口薫、難波田龍起、岡本太郎、二階の「難民」というテーマの部屋。

またいずれ続きを。

珍しく食材の話になるのですが、シイタケを買いましたら、兵庫県産「春日局の里」とありまして。

春日の局って兵庫生まれ?。

丹波市春日町で生誕したそうな。それで春日局と。

ドラマ「大奥」の松下由樹さんの顔が浮かんできますが。

道の駅のHPから

お福の父・斉藤利三は明智光秀の重臣で、光秀が丹波攻めで黒井城を落とした後、その下館を陣屋に改めました。これが現在の興禅寺で、お福はここで生まれ、三歳までを過ごしています。下館とは戦国時代の城主が合戦がない平時に住んだ場所のこと。興禅寺は水をたたえた七軒堀や高い石垣・白壁など、当時の下館の様子をよく残すものとして、国の史跡に指定されています。

境内には「お福の腰かけ石」や「お福の産湯の井戸」などがあり、江戸幕府を裏から支えた春日局の幼少期に思いを馳せることができます。

所在地

〒669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井2263

肉厚でおいしいシイタケでした。

パナソニック 汐留ミュージアム「表現への情熱 カンディンスキー、ルオーと色の冒険者たち展」

2017年10月17日(火)~12月20日(水)

カンディンスキー(1866-1944)とルオー(1871-1958)、クレー(1879ー1940)、そして表現主義の画家たち。

特に心に残ったのが、以下の二点。

ガブリエレ・ミュンター(1877~1962)「抽象的コンポジション」1917

ミュンターはカンディンスキーの生徒であり、妻帯者のカンディンスキーと1902年から1916年まで長い恋愛関係にあった女性。

以前から絵を学んでいたミュンターは、芸術とは技術ではなく内なるものの表現である、とカンディンスキーから学ぶ。この抽象絵画もカンディンスキーの影響を受けている。

この絵は、第二章の表現主義の画家たちとともに展示されていた。彼らはアフリカやオセアニアの「非西欧」「未開」に出会い、プリミティブな色彩や造形にあこがれ、ベルリンなどの民族博物館に通う。仮面や宗教儀式の用品に着想を求める。

でも彼女自身の感性は、少し違って感じられた。ほんのりと灯るような、童画のような素直さ。黒いぶた、蜘蛛、田園、空。

ミュンターはカンディンスキーのように全くの抽象化に進むことはなく、抽象絵画を描く足は、自然の中に置き続けた。この章に居並ぶブリュッケの画家やカンディンスキーが非西欧から学んだプリミティブではなく、彼女自身の内に持ち合わせたプリミティブなのだ。

内的なものの素直な表現。その結果としてのこのやさしい明るい色彩。

この作品、好きだなあと思う。ミュンターは、自然や季節の変化に共感や愛や幸せを感じることができる女性なのではないかと思う。

そもそもプリミティブって学ぶものでもないような気がするけど、表現主義の画家たちは、それぞれのとりこみ方をした。

カンディンスキーは、ミュンターの師であるけれども、二人が恋人関係にあった時期、カンディンスキーの作品は明らかにミュンターの影響を受けているらしい。二人の画業を通してみたことがないので印象でしかないけれども、画像で見ると彼女の色彩や味わいは、確かにこの時期のカンディンスキーも似た絵を描いている。カンディンスキーが持ち合わせないものをミュンターが気負うことなく表現する時に、カンディンスキーの感情は複雑な作用と曲折をたどって、ミュンターから離れたくなったのかもしれない、とも思う。短絡的な見方かもしれないし、カンディンスキーは影響を否定しているらしいけれど。

この後、カンディンスキーの作は大きく変容し、より抽象性を深める。一時ミュンターと響きあった画風は、全く見られなくなった。

カンディンスキーは1916年にロシアに帰国し、帰りを待つミュンターとの接触を拒み、1917年に別の女性と結婚する。その後ミュンターのもとに残してきた作品の引き渡しをめぐり、法廷闘争に発展する。ミュンターは自分の所有となった多くの作品を、経済的な困窮にもかかわらず保ち続け、ナチス政権下でも地下貯蔵庫に秘匿して守り通した。カンディンスキーとの別れの後,ミュンターは一時精神的に不安定になったけれども、1927年に生涯の伴侶となる男性に出会い、画業を続ける。

この絵はちょうどその別れの1917年。カンディンスキーの帰りを待ち続けているころか、または別の女性との結婚を知ったあとか?。

おそらく知る前ではないかな。川に阻まれた黒いブタが切なく見えてしまう。ミュンターとカンディンスキーが暮らしたムルナウの家(↓ウイキペディアから)のあたりに似ているような。

*

もう一点は、ルオーの「自画像」1920~1921

通りすぎることのできない、見開いた目。「ぎく、お、俺の犯行だと気づかれたか」的な。

ルオーは「自己を見せる場合、常に裸で震えるような気持ちになる」と語っている。

人に対する、ルオーの辛辣でシニカルな目線がこの展覧会では何度も感じられた。その目は、自分にも向けられ、妥協を許さず、深層までえぐる。自分の矛盾や本性。「自己顕示」を恥じると解説にはあった。見透かされているのではという不安。自信のなさ。謙虚で誠実でもあるのに。

ルオーがあのようなキリスト画を描く前提が、人の奥底を見てしまうゆえだったのでしょう。

特に権力を持つ人間に辛辣な目を向ける。「法廷」1909

裁判官たちの俗悪な顔。被告人に対しては一方的に犯罪者とのみ捉えることはない。傍聴人、弁護士、官吏、それぞれの顔。その役回りも単純に処理できない。

1918年から長く構想した「悪の華」のシリーズには、骸骨、悪魔、死、女性の外見の美に対する(あさましき)執着などを描きだしていた。中でも「鏡を持つ裸婦」1939頃は、自画像にすら自己顕示を恥じるルオーが向ける冷ややかな視線に、女性として立つ瀬もございません…。

その反面、弱い人やその存在や人格に目を向けられることのない人に対する、丁寧な目線。その人のもつ真の姿を描きだしたら、曲芸師の悲哀になり、聖女のような笑顔になり。

「マドレーヌ」1956

ルオーの荒く素早い線も印象的だった。ルオーは厚盛りモリモリの印象だったので意外。激しい太い線で対象をとらえている。

「後ろ向きの娼婦」1905

「アフリカの風景(ユビュの施策)」1917 このあたりは表現主義の影響がみられるかな。解放感にあふれ、自由に動きを取る裸体の人々。

そんなようなことが心に残ったのでした。

*

あとからになってしまったけれど、全体としては、表現主義に共鳴しつつ、ルオー、カンディンスキー、クレーがどのようにかかわりを持ち、その後展開していったかが、見通せる展示だった。展覧会サイトは一年ちょっとで削除されることもあるらしいので、以下に章立てを抜粋。

1章:カンディンスキーとルオーの交差点

ミュンヘンを拠点に、色彩の響きに満ちた新しい絵画の制作に邁進していたカンディンスキーは、1904年、パリのサロン・ドートンヌに初めて出品し、以降1910年まで出展を続けます。1906年にはパリ郊外に長期滞在し、当時ルオーが館長を務めていたモロー美術館も訪ねています。一方、ルオーはサロン・ドートンヌを本拠として色彩とフォルムによる独自の表現を探求していましたが、1910年には、カンディンスキーが会長のミュンヘン新芸術家協会の展覧会で絵画を出品しています。色彩と向き合うことで旧来の芸術を乗り越えようとした二人の足跡が交錯します。

ここでは、当時のヨーロッパについて言及されていた。産業革命後の社会変化、植民地主義による非西洋との出会い、社会不安。旧来の価値観が揺らぐ時代。「フォービズム」は上記の1905年のサロンドートンヌでその名が誕生する。対象の再現ではなく、画家の感情の表現を重視するという主張は、カンディンスキーの表現主義へとつながる。

この章では、ルオーの「街はずれ」(1909年)が心に残る。家に帰る母子なのかな。暗い色彩の中に、この姿自体がとても尊く感じる。ルオーの育った低所得者層のアパートだろうかと解説にあった。後の「街はずれのキリスト」(1929~1939)にもこの母子のような姿が見られた。

モローに師事していたころのルオーの「ヨブ」(1892年)も展示されていた。ヨブと、人生の三段階を示す三人。一人は疲れたヨブに寄り添う気持ちを見せ、若者は他人事のよう、年老いた一人は力なくたっている。画風は静かで落ち着いた色味ながら、ルオーはこんなに初期から人の真実を追っていたのね。1898年のモローの死後、ルオーは画風を大きく変え、底辺の人々を荒く激しい線で描くようになる。「縁日」(1902~09)はまるで文人画のように黒い線が勢いのままに進み、上記のニーハイの「後ろ向きの娼婦」は、一気に色がはじけていた。

カンディンスキー「商人たちの到着」1905 自撮りコーナーにもパネル展示があった。

故郷ロシア風な建物。色がたくさん遊んでいる。形よりも、色とりどりの点と短い線。ミュンターとともにいたころの作だ。

いい顔してる。カンディンスキーの作に感情が通っているころ。アラビアのロレンスみたいな人もいるし、その下側にいるおじさんがラブリーだ。(遊んですみません)

2章:色の冒険者たちの共鳴

不安や焦りなど個人の精神のありようを色彩や形態に置き換えて表現しようとしたドイツ表現主義の運動は、ドレスデンのグループ「ブリュッケ」を端緒として、ミュンヘンのカンディンスキーが新しく始めた「青騎士」の活動へと緩やかにまとまりながら展開します。彼らは、自然回帰的でプリミティブ(原始文明)な表現や、「今ここ」からは失われた中世や古代などの理想化された光景を表現に取り入れました。

彼らと、人間や事物の外見を超えて本質に迫ろうとしたルオーには、背景となる文化を超えた同時代的な親和性が感じられます。

表現主義の画家たちの絵は、色彩がさく裂し、混乱している内面を激しく吐露している。近代ヨーロッパの物質文明の強まりの中たまってゆく違和感や不安。これに芸術家が反応し、個人の感情を表現した、とある。

デトロイト美術館展のブリュッケのコーナーでは、悩み苦しみ、心神耗弱に陥った絵が並んでいて、見るこちらもヨレヨレになってしまった。今回はそこまで悩んだ作はなく、むしろ彼らが取り込もうとしたプリミティブな色彩や形状、タッチなどが追える。

特にペヒシュタイン(1881~1955)は、版画集「われらの父」1921の12点の他、油彩が3点。宮城や高知、姫路の美術館から来ている。彼はブリュッケの中では、彼は珍しく正規の美術教育を受けた画家でもある。そして珍しく、強い。「帆船」1912はごたごたあってブリュッケを脱退した頃の作。海と空と船は、黄色と青と、その混色である緑で描かれている。舟を操る二人だけが赤い。白波が立っている。全ては色の対比の中に。「パイプ煙草を吸う漁師」1915は、活気の中に悠然とした漁師。陽を受けた顔は赤く、強さがある。

彼は1914年に南洋パラオへ旅に出て、残念ながら4カ月で日本軍の捕虜となり、帰国を余儀なくされる。しかしパラオで得たインスピレーションを多くの作に残している。その後兵役に就く。「森で」1919は、除隊後の描く喜びに満ちた作。泣く子をあやす母。健康的な裸体。木々も生命力に満ちている。文明が進んでも、このシンプルなことから乖離してしまうと、人間て頭で悩みがちになっちゃうんだなとか思う。

ヘッケル「木彫りのある静物」1913は、非西洋の仮面から受け取った強い印象を爆発させるよう。まだ健全な頃なのかな。

青騎士のグループでは、カンペンドンク(1889~1957) が二点。「少女と白鳥」1919は神秘的。裸体の少女は原始的な生命力をたたえ、白鳥、ヤギ、鮮やかな魚たち。ピンクや青の不思議な樹々。水中も陸も空も、境界なく混じりあっている。そこにふつうの民家が描かれているのがいいなあ。この神秘的な世界を、古代や神話の世界じゃなく、今現在に折り合わせている。満ち足りた感じ。少女は光を受け、輝いていた。

初期のクレーの作も見もの。1911年にカンディンスキーと出会いマルクと交流する前のクレー。クレーの初期のエッチングはこういう作もあるのかと。「老いたる不死鳥」1905年は、毛が抜けたあわれな姿。骨格すら力ない。不死鳥どころか、アジアの屋台で売られている、やせた唐揚げを思い出し(合掌)。「樹上の処女」1903年は、葉のない木と人間が同化したような。怒りを含む顔。樹の枝ぶりなどどこか東洋的な感じもしたり。

3章:カンディンスキー、クレー、ルオー -それぞれの飛翔

やがてカンディンスキーは、現実の事物の外観を飾る役割から解放された色彩が形態と共に響き渡る抽象絵画へと歩を進めます。また、1911年以来カンディンスキーと交流を深めていたパウル・クレーも彼独特の抽象世界を展開しました。一方ルオーは、キリスト教の信仰に根差した独自の絵画を追求し、その晩年の作品からは輝きに満ちた色彩があふれるようです。

彼らはそれぞれに色の冒険に挑み、表現の大きな地平を切り拓きました。

クレー「橋の傍らの三軒の家」1922

クレーの浮遊する色彩。そしてシニカルでファンタジックな作へ続く。

カンディンスキー「活気ある安定」1937

カンディンスキー:「安定のためのアクセントがあり(略)、斜めの緊張が生じるが、それは同時に水平垂直の緊張をゆるめる。加えて、浮かぶ自由な形がさらに緩める効力を発揮し、画面に豊かな変化を加え、結果、静止していた画面が活気を帯びる」・・・そのように見るのね。

この後はルオールームも含め、ルオーの晩年の作品へ。宗教色を強めて、厚く塗り重ねた作。1930年以降には、「夕暮れの空に浮かぶ月+家+遠くの水平線と塔+人物」という構成で多く制作された作品。41才から15年にわたり手掛けた銅版画「ミセレーレ」の4点。「避難する人たち(エクソドゥス)」1948は、モーセとイスラエル人の脱出行が、まるで現代の人のように見えた。

*

見応えのある展覧会でした。こちらは水曜定休ですが、12月は水曜も開館しておりました。

12月10日で終わってしまいましたが、埼玉近代美術館の「ディエゴ・リベラの時代展」を見てきました。

リベラと繋がりのあったメキシコ人画家たちや日本人画家たちの中で、印象に残った1人が北川民次。

民次は、1894年に静岡に生まれる。早稲田在学中の19歳でアメリカに渡り、紆余曲折経てメキシコにたどり着く。野外美術学校で子供や若者にアートの指導にあたる。校長も務めた。

その「紆余曲折」のところも、回想録を読むととても面白い。アメリカでは画学生から労働作業員へ。農園の同僚黒人労働者たちとの毎夜の遊び。メキシコに渡るも、日本人に全財産持ち逃げされる。住み込み家政婦をしたり絵の行商人をしたり。同僚の悲しい人生、中米の先住民とのふれあい、不思議な体験。。。

若い民次の体験は、そのまま波乱万丈なドラマができそう。

(メキシコで校長になってからも、イサム・ノグチや藤田嗣治も訪れた。藤田嗣治とその恋人をもてなした話、当時のメキシコシティのアート業界、日本人社会の話も面白い。役者は揃っている。)

というタフガイ民次に興味ひかれていたところ、タイムリーに岡崎市立美術館で北川民次版画展が開催中というではないか。

行きたい〜でも24日まででは無理か〜泣

ん?この「狂女」という女性

見覚えがあると思ったら、この人だった。

日本中の園児たちを震え上がらせた、「ねずみばあさん」ですよ。

ねずみばあさんは、1974年出版の「おしいれのぼうけん」でデビュー。

耳のあたりやポーズも似ている。

民治の「狂女」は、無垢でかわいらしい印象。ねずみばあさんみたいにこわくはなさそう。

民次の絵は、野外学校で子供の絵に触れていたせいか、素直な表現だと思う。その点では、子供向けの本のこの挿絵とあい通じるかも。

民次は、日本に帰国してからも、児童教育に携わる。

久々に「おしいれのぼうけん」を読み返しみたら、絵がとってもいいなあ。

幼稚園で、おしおきに暗い押入れに入れられたアキラとサトシ。ねずみばあさんと手下のねずみから逃げまどいます。そして、勇気をだして励まし合い、生還を果たすのです。

ねずみの街灯がコワかわいい

この高層ビル、どこかで見たような。

この本の出版は1974年。

新宿に最初の超高層ビルが建ったのが1971年の京王プラザだから、超高層ビルの出始めの頃。

さりげにねずみばあさんは最先端を走っていたのだ。

アキラとサトシも、首都高みたいな高速道路を逃げ惑っていた。ちょうど首都高建設が延伸している頃だ。

子供たちもねずみばあさんも、インフラ建設の目まぐるしい変化と発展の中に暮らしていたのだ。

民次の行った頃のメキシコはどんなだろう。当時のメキシコシティは日本よりはるかに都会だったという。

私は20代のころメキシコに二回行ったことがある。といっても、メキシコシティに一泊と、アメリカ国境のティファナに半日だけ。乾いた土ぼこりの舞うそまつな平屋のティファナ郊外、重厚なヨーロッパ風の建物が並ぶメキシコシティ。同じ国とは思えないほど印象は全く違った。

民次の絵や描いたものからは、ティファナの風景を思い出す。

回顧展があるといいな。

野間記念館「川合玉堂と東京画壇の画家たち展」

2017年10月28日~12月17日

川合玉堂は、(HPより)四季が織りなす日本の自然美を捉え、独自の風景画の境地を切り拓いた、川合玉堂。横山大観、竹内栖鳳と並び近代日本画壇を牽引してきた巨匠の一人です。とあります。

実はこれまで川合玉堂にさほど関心はありませんでした。「日本のふるさとシリーズ」みたいな、ありきたりな気がしていて。

それが実際に見ると、すっかり玉堂に開眼してしまったのです!。

ありきたりどころか、旅するパイオニア。これほど、画像と実物の印象がくつがれされたことはなかったかも。

その勢いで折しも開催中の山種美術館のほうの玉堂展にも行ってしまったほど。

以下、野間記念館で見た順に備忘録です。

*

玉堂(1873~1957)は、京都で幸野 楳嶺に学ぶ。内国博覧会で橋本雅邦の「龍虎之図」「十六羅漢」に感動し、同年に楳嶺が亡くなると、23歳で上京し、雅邦に入門。日本美術院にも参加し、1915年からは東京美術学校の教授となる。1944年に疎開を機に奥多摩に居住。

*

川合玉堂「寒庭鳴禽」大正期 一見地味でありきたりな絵のようだけど、目の前にすると、これがたいへんな吸引力だった。

同じ高さの目線で見たときの迫力。目で追うと、弧を描き上昇する生の流れ。それが葉を満たし、葉の先端から生がしたたりでてくるよう(とりわけ下側の二枝!)。鳥の写実も半端でない。

一見そうでもないのに、写実とライブな生命感。一枚目にして、玉堂って「日本の昔話みたいな絵のひとでしょ」という私の浅はかな認識は、消え去った。

河合玉堂「鵜飼い」1926(大正15年)

川風まで感じた。鵜飼いたちの生き生き感。鵜にくわえられる魚のピッチピチな活きもわかる!。うす闇の暗さも、目が慣れてきた時の明るさも示している。玉堂の観察眼の細かさと、ためらいない筆でそれを表す実力。

川合玉堂「夏山懸瀑」1924年

もらいもののカレンダーにあるような山水。なんだけれども、これが実物がすごい。見れば見るほど、どこの細部を見ても、そこに入り込める完璧な深さ。

いつもはこのような南画風な山水画は下から見ていくのがクセなのだけど、これはなぜだか上から見ていった。ぼんやりとけぶる山。それか下界に降りるにつれ、どんどん見えるもの形がはっきりとしてゆく。玉堂はそれを意識して段階的に描き分けている!。そして踊るような木。水音まで、目だけじゃなく耳で聞こえる気がする。

急流の水の跳ねは、どきどきするほど見事。川の水の色が、透明感や深度まで表している。観察がすごい。

さらに驚いたのが、下に来ると渓流がぐぐっとせり出してくること。3Dの世界。南画風の筆致だけれど、玉堂は西洋画法も取り入れているとのこと。

墨の「渓山月夜」1921頃 も、水流がこちらへ迫ってくる、上下と前後の立体感。この絵はとくにお気に入り。

玉堂の「十二カ月図」1926 は、1月から12月までの12枚の色紙。昔話のような農村や山村の景色。だけれど、当時では現実の日々の暮らしや光景。玉堂はそこにいて、見えるものを切り取った、昔話どころか、玉堂のライブな実感。

なかでも、5月の「田植え」の雨の表現に驚いた。雨を線で描くのは日本的表現だと聞くが、玉堂の雨は、これはなんだろう。雨を線では描いてない。×4の単眼鏡ではよくわからないけど、樹々の葉の描きかたで、雨を可視化している。雨のあの細い、たとえば直径1mmとかの水の線で遮られて見えないはずのところを、樹々から書き残している。筆技の妙技??。うまく言えないのがもどかしい。

会場にはほかに、「雨の表現」がいくつか揃えてあった。意図したのかな。

・松岡瑛丘「雨」は、雨を線で薄く描いている。

・鏑木清方「五月雨」は、雨は描かない。傘と、着物の裾を手で持ち上げるしぐさで、雨を表していた。

・蔦谷龍岬「春雨」1923は、やわらかに墨の線で描いており、まるで(日本的で美しいタイプの)幽霊が迷い込んだような世界だった。

・田村彩天「暮春の雨」1921は、ヤマボウシ、フジ、あじさい、、観察に基づく写実よりのやまと絵世界を、少し彩度を落とすことで雨を表現していたような(うろ覚え)。

雨って、いろいろ表現のし甲斐がある。

とにもかくにも、こんなに玉堂にびっくりすることしきりとは、想定外だった。

*

玉堂以外でも、いろいろ浅はかな印象をくつがえされた。

・吉川麗華「箜篌」大正期

古画かやまと絵のようだけれど、その安定した線の美しさ。顔も色調も魅力的だなあと思う。

吉川麗華(1875~1929)をはじめて知ったのだけれど、浮世絵、狩野派、土佐派の他、書や有職故実まで学び、冷泉為恭に惹かれたとか。

麗華の繊細で張りのある描線と典雅な色調は、この時期の多くの作家に刺激を与え、作家仲間では一目置かれた存在であった。麗華が求めた画世界は、やまと絵の源流をたどるもので、模写を重ね、近代に復活させるものであった。大正期の日本画壇でもひとっり孤高の位置を占め、何物にもとらわれない独自の画境を歩み続けた。

・山川秀峰「蛍」1929

この女性たち、ほんとうに美人。おてもやんじゃなくて、現代的美人。美人で知られた妻をモデルにしたのだそう。

そして大胆な動き。ミクロに震えるまつげ。手足の指の先のほのかな赤み。目線とくちもと。解説には「奇抜な女性表現やエロティシズムを追及するのでなく、(略)生活感あふれる清楚で上品な女性像を描いた」とあるが、むしろ煽情的な色気がある。上品であるだけに、かえってエロいと思うのだけれど。男性目線では違うんだろうか。

・山口蓬春「四季花鳥」1932 蓬春の印象が変わった作。

蓬春がこんなにキレのある表現をする画家だとは知らなかった。これらの鳥は甘ったるくなく、目線も鋭い。蓬春は彼らの意志と野生の人格を尊重している。まるいウズラでさえ。墨の竹は、全く緩まずとても潔い。萩の葉と花は、形も繊細な濃淡もとっても美くて、もう一度見たい。他の幅では、枯れてしまった蓮の墨色がたいへん美しかった。

蓬春は、最後の部屋の、各画家たちが描いた「十二カ月図」のなかでも、とくにシャープで鮮やかな美しさが際だっていた。朝顔の触手は其一レベル。カワセミの動き、墨の雁。全て、明晰なキレがあった。

・荒木十畝(1872~1944) 大きな三作が見応えあり。 荒木寛畝の弟子で、養子でもある。

「松鶴図」1921 六曲一双 は現代画のよう。固いペンのデッサンの上に着色したようにみえるけれど、これは筆の墨線。すごい筆技だ・・

「黄昏」1919 は、赤い花、白いねこが幻想的。

「残照」1920 ざくろからして、幻想的な世界にいざなわれる。

幻想的というよりは、残照の幻影のよう。右上からの光に照らされて輝く山茶花とざくろ。しかし下のほうにはもう暗闇が忍び寄る。ふと富山水墨美術館で見た、石崎 光瑤(1884~1947)を思い出した。

十畝は十二カ月色紙も見ごたえあった。竜のごとくうねる樹の幹など、絵の向こうに独特の雰囲気が広がっていた。

・長野草風「宋壺白菊」1923年 独自の世界でお気に入り。壺に描かれた人の微妙さ。白い菊も妖しさを放っている。

草風は、東博で10月に見た「高秋霽月」1926 以来の出会い。この絵も独自の路線だった。公武合体・和宮の降嫁を推進した、老中、安藤信正の孫。玉堂の弟子でもある。

山本丘人の十二カ月図の色紙 1938年は、とぼけた感じがいい。ふたつぽろんと落ちた南天の実、ホルスタイン牛、土筆とすみれの横にはらりと三枚の桜の花びら。農家の軒先のしろくろの犬。松葉牡丹の色紙には、蟻が三匹、右から左へ進んでいく。どこかほっこり、余情を残す。ここには急ぐものはなにもなく、のんびりまったり。丘人の目がさやしい。

他には、平福百穂「老松」1922 、「色紙十二カ月図」では、野田九帆、池上秀畝(牛、猪、ライオンなど重量級の動物が多い)なども良かった。

ちょっと駅から遠いですが、行った甲斐ありました。

南禅寺天授庵の長谷川等伯の障壁画。

前回の室中の続きです。

晧

晧

後期では、上間二之間の「商山四晧図」、下間二之間「松鶴図」。

前期から見てくると、等伯は、3つの部屋をそれぞれ違う筆致で描きわけているのが、一目でわかる。室中では、気迫そのものを見せるような激しい筆致。それに対して、上之間、下之間は穏やか。画題も、室中とうってかわって、ほのぼのとしている。

*

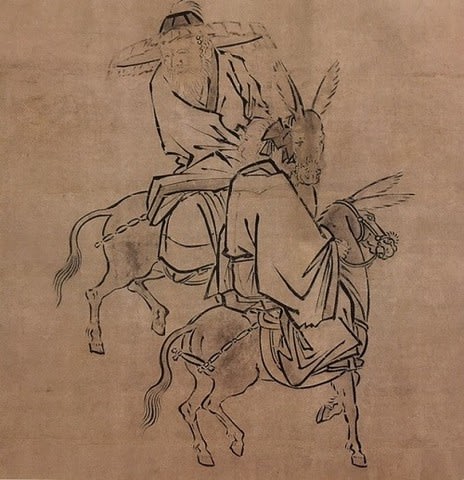

上間二之間の「商山四皓図」

始皇帝下の混乱を避け、山里に隠れ住む4人の高士。髪や眉が白いので、四晧と呼ばれた。

4人の高士がロバに乗って右のほうへ進んでいる。ロバってだけでものどかなのに、ゆったりした配置でますますのんびりさせてくれる。

左端にいる童子のかわいらしさ。人間らしさ。なにか高士に声をかけたのかな。孫たちか、亡くなった久蔵やほかの子供たちの幼少期を思って描いたような、等伯の愛あるまなざし。

等伯が描く童子は、七尾で「水辺童子図襖」(京都・両足院)を見てから、心打たれるものがある。

(部分)

脱線しましたが、「商山四皓図」の木の太い幹は、薄墨で描かれているけれど、枝の先端は太く勢いがある。強弱の加減のリズムが素敵だなあと思う。

川の流れはゆるやかで、岩は、薄く幽玄な感じ。一本の若木だけが強いタッチである部分は、昔日を今のことのように思い出したときの感じがよぎる。

人物は、室中とちがい、一定の太さで、しっかりとした安定感で描き続けている。筆致に走らず、誇示せず。ひく美学というか。室中とは全く違う心地に自分を整えてから、筆をもったのでしょう。

枝の流れと高士の目線はゆるやかにつながって、8面の襖全体に流れるやわらかな波線の波長。部屋に置いたら愛でる喜びをもたらしてくれそうな絵だった。

(でも一人の高士の顔がどうしてもロバに見えて(↓右側の高士)、楽しいおじいさんなのか?それともまた禅問答か?と悩んだのは私だけ?)

*

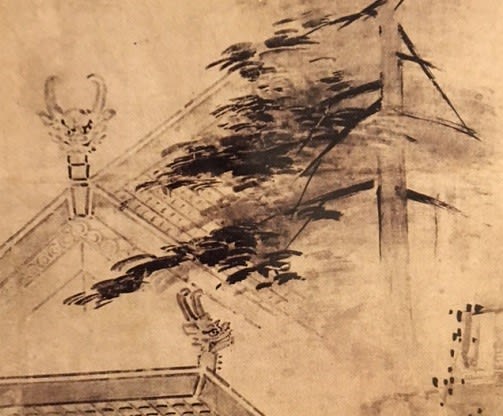

下間二之間の「松鶴図」 また違う筆致。優しく、心に染み入るような。

鶴が5羽。5羽目がなかなか見つからず、意地になって探し出した。二羽のひなは黄色く着色されている。別の二羽はしゃがんでいる。あまりに薄くて目を凝らしても見えにくいので、等伯の意図なのかな、照明のせいなのかなと、スタッフの方に聞いてみた。天授庵ではこの面が陽があたる方向にあったために、色落ちしてしまったのだそう。

ヒナがかわいい!とっても見えにくいけど。 休んでいるつがいの二羽は、少ない線なのに、リアルな描写。信頼感とやすらぎがあふれる二羽のやり取り。

岩と松は、鶴を守るように配置されて、安住の空間を作っていた。

解説では、以前の牧谿風の鶴から、等伯独自の鶴になってきているとあった。年を重ねるにつれて、等伯の鶴は独自に成長し、感情を吹き込まれている。家族や親の愛情であったり、小さいものの成長の歓びであったり。それは牧谿の鶴にはなかったかもしれない。

左側の面は、水の流れがゆるやかに。そのタッチのやわらかなこと。

ここはほんとうにやさしい襖絵だった。

後期でも前期と同じく、少し離れて全体を眺めてみたら、この三面でなす展示室がなんともいえない安らぎの空間になっていた。室中が要緊張空間だったので、退出して二之間に入ったらどんなにほっとするでしょう。

等伯はこんなにも三面を違えて、三室三様にプロデュースしている。禅の厳しさ、脱俗の境地、やすらぎと愛情。筆致も使い分け、ある時は激しく自分の筆致と対決するような筆致で、ある時は安定し、ある時はそっと触れるような優しさで。襖絵がその部屋を作り上げている。

62歳の等伯。前期後期通して、素晴らしい体験をさせていただきました。

**

これらの障壁画のガラスケースの下に、びっしりと長持ちが収納されているのにびっくり。ひとつだけ出して展示されている長持ちは、鍋島家から細川家に輿入れしてきた時の杏葉紋のついたもの。ひとつでもすごいのに、こんなにたくさんあるとは。置くところがないからここがぴったり、みたいなさりげなさ。永青文庫のこの余裕。

帰り際は、やっぱり能面にかぶりつき。

この日は「敦盛」に引き込まれる。若くして討ち取られた平敦盛。10代の年端も行かない、未成熟な顔に哀れになる。

千葉県の流山市で「バリアフリーアート展」を見てきました。

2017年12月2日(土)~12月10日(日) 10:00~17:00

流山市おおたかの森センター、子ども図書館:流山市市野谷621

(こちらから)

秋葉原駅からつくばエクスプレスに乗って、30分弱。小さな展覧会で今日までですが、素晴らしかったので急いで日記に書きます。(写真可)

*

10代から30代の、自閉症の方の絵。

最近こんなに感動する絵があっただろうかというくらい心動かされた展示。ちょっとうるっときてしまいましたよ。

この秋は行きたい展覧会が目白押しで、日記もかけないまま次の展覧会へと詰め込みすぎて、飽和状態だったのです。そういう時はせっかくの絵もだんだん目が泳いでしまい・・。

そんな私でも、この日見た絵は心にどんどん入り込んできました。どんなに見ても飽和状態になるどころか、もっと見ていたい。もちろん私など素人が好き勝手に見ているだけなので、他の展覧会と同じく、共感する絵もあれば、ピンと来ない絵もある。でも不思議と立ち去りがたい。

ストレートに伝わる。描き手の認識が。

*

まず、2003年生まれの方の男性の方の絵が、約10点。素晴らしかった。(未成年だしお名前載せていいものかわからないので載せておりません。協力団体のひとつのAoAさんのHPこちらに出ています。)

このピンクの海!「海辺のカヤック」

まさにこの色!沖縄や奄美でシーカヤックをやったことありますが、暑い日中に真っ青な海に漂うと、海の色としては青なんだけれども、光やら温度やら揺らぎうやら全てが目から入って眼球を通り、脳裏に映し出されるときは、海はこんな色を認識している。

カヤックのシリーズ。どれも、ああそうだこんなだ!と思う。見ててとっても楽しい気持ちになる。なんてきれいな色彩なんだろう。こんなふうに認識を絵に色に置き換えられるって、すごい。

「海辺のカヤック」

「海辺のカヤック」

「雪」 雪の日の空はこんなにもきれいなのね

それから、菜の花のシリーズも!。

「川辺の菜の花」

「花火」は圧巻だった。

あの爆発力と、飛び散る色彩。そして夜空の闇も見える。じっと見ていると心震え、目にうるっときた瞬間。

無題の作品もすばらしくて。ポロックはこんなことをしたかったんだろう。でも違う。この方の世界はこんなに輝いている。

(拡大)

「無題」(拡大)

この方の色彩の認識の美しい広がりを、こんなにストレートに見せていただいた。

一枚一枚違う、とても豊かな世界。しかもそれを余すところなくこんなに美しく表現できて。古今からどれほどの有名画家たちがそれが思うようにできずに苦節してきたことだろう。

しかも見る私はこんなに幸せな気持ちになっている。

*

マサキさん(1994年生まれ)の作品が約10点。

絵の強さに驚いた。筆致のストレートさ。

確かどれにもタイトルはついていなかったように思う。

突き動かすような、うねるような強いエネルギーを、彼は絵にそのまま叩きつけ、塗りこめ。見る側もその力をそのまま身体で受け取り、やっぱり心震える。

以下の二点は花瓶の花と森だろうか。その周りにはやはり強いエネルギーが放出されている。花が放つものかもしれないし、光や大気かもしれない。彼と花や樹々の関係性において可視化されたのかもしれない。とにかくそれが私には特別なものに見えてくる。彼はどれほど大きなエネルギーを、遮断することなく体内に取り込める容量を持っているのだろう。

「飛んで行った仮面」 これはタイトルがついていた。

びゅううん!

冒頭の解説:(この解説も心に残っている)

「何を描いたの?」と聞くと、彼は沈黙する。時々、「飛ぶ仮面です」とか「夜を走るひとです」とか「宇宙です」という答えが返ってくる。

「何を描いたの?」と尋ねると、彼は眼鏡越しにじっと僕を見つめて軽く首を横に振り、「何も見ていません。無意識です」と答えた。

彼はとても哲学的だ。その絵は激しい。言葉では伝わらない想いを、絵の具の中に託して、強いタッチで画面に表していく。

彼の動き、鼓動、心の中にかれが取り込んだもの。その世界をこうしてみた時に、どれほど強い目で、彼はものごとや現象を見つめているのだろうと思う。こんなにも、さえぎるものなく感じ、それを計算や躊躇なく、画に表す。打たれるばかりだった。

*

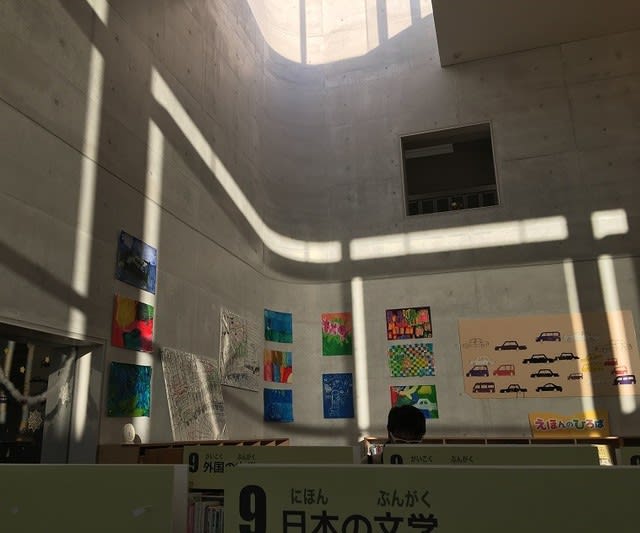

二階へ。天窓から光が差し込むこども図書館。作品がコンクリ打ちっぱなしの壁を飾っていた。

ここでは一階と違って記名はなく、数名の方の絵が合わせて展示されていた。素敵な空間だったのです。

このかたはきっと車が好きなのでしょう。一台一台、車種の特徴を正確に表している。

この方は電車が好きなのでしょう。

お、これはつくばエクスプレス線のようだ。周辺の森も書かれている。

これはJRでしょう。

大きなボードにビニールを貼って描かれているのはなぜだろう。でもこれいい方法だなあ。バックのボードを変えたり、色のついた紙にしたちしたら、またいろんな世界が楽しめそう。

それにしてもこのお二人の絵を見ながらつくづく思う。

好きなものがある。好きだから絵に描く。好きなものだから絵に描いてみたくなる。

その好きなもののもつフォルムや色や線や、そのものから受け取るパワーを、自分の手でなぞってみたくなる。こんなに魅力的なんだから。

残してみたくなる。

そして楽しい気持になる。見る者も楽しい気持になる。

絵を描くことの原点に触れたような気がした。とても楽しい思いで。

こんな手作りオルゴールも。ゆっくり回すとなんともいい音色でした

とても幸せな気持ちになった展覧会でした。

*

ここの建物は、なにかの建築賞を取ったと建築雑誌で見た覚えがある。自然光のとりこみ方が素敵だった。

向かいにトトロがいましたよ。

トマト🍅を売ってるらしい。

おしゃれな住宅が並ぶエリアですが、森もあり、歩くのも楽しいです。

とてもいい所でした。

永青文庫でおいしい熊本銘菓「加勢以多」を頂いたことはすぐに書いたのに、展覧会の感想は今頃になってしまいました。

前期・後期ともに終わってしまいましたが、備忘録です。

*

永青文庫 「重要文化財 長谷川等伯障壁画展 南禅寺天授庵と細川幽斎」

前期:9月30日(土)~10月29日(日) 後期:10月31日(火)~11月26日(日)

*

天授庵の障壁画の全面を、東京に持ってきて展示するという貴重な機会。

細川幽斎とその周辺についての資料展示も、見応えがあった。信長や秀吉の書状などがさらっと並び、生々しく怖くも感じてしまう。

等伯が生きた、戦国から江戸時代への時代をイメージできた、いい展覧会だった。しかも幽斎のご子孫のお屋敷で拝見するという、稀な機会。

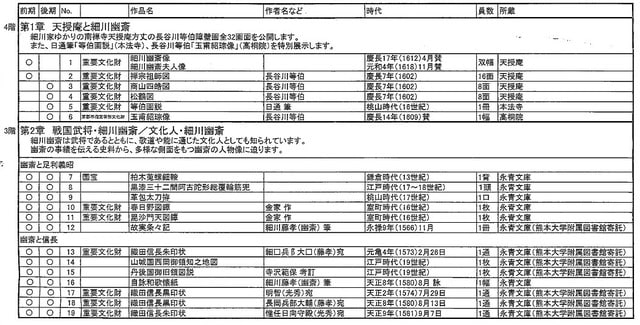

展示目録の章立ては以下のとおり。見出しだけでも、人間関係、社会情勢が見えてくる。

4階では、第一章:天授庵と細川幽斎。

天授庵方丈の等伯の障壁画全32面が前期後期に分けて展示されている。本法寺に伝わる日通の「等伯画説」も展示。

3階では、第二章:戦国武将・細川幽才/文化人・細川幽斎

永青文庫が所蔵する資料や書状から、幽斎の、戦国武将、文化人としての人物像に迫る。以下の小単元に分かれて展示。

・幽斎と足利義昭 ・幽斎と信長 ・幽斎と秀吉 ・幽斎と和歌 ・幽斎と能

2階では、第三章:細川家に受け継がれた能の世界

幽斎は太鼓の名手であったと伝えられ、能楽は細川家で盛んにおこなわれた。細川家に伝わる能面を展示。

◆そもそも幽斎と等伯って面識があったのか?という疑問がわく。

幽斎は、細川忠興の父、ガラシャの舅。大河ドラマでは、鎧姿で城に籠城する老武将のイメージだったけれど、当世きっての文化人だったのか。

幽斎に討死にされては、古今伝授(古今和歌集の解釈の秘伝が、師から弟子にのみ伝えられる。)が途絶えてしまうと、天皇まで動き、幽斎の籠城を解く。幽斎は、関ヶ原の合戦の後、応仁の乱以降荒廃していた天授庵(南禅寺塔所、1340年創建)を1602年に再興する。その時に、方丈の障壁画を等伯が描いた。

幽斎と等伯が直接に交流があったかを示す資料は、今のところは知られていないとある。

でも等伯と細川家とは、いくつかつながりを残している。等伯が親しくした利休と幽斎は交流があった。また幽斎の弟の玉甫紹琮の肖像画を等伯が描いている。紹琮は、忠興が創建した大徳寺塔頭高桐院の開祖。等伯は高桐院の襖絵も手掛けた。

◆本法寺の日通上人が記した「等伯画説」の内容も知ることができたのは、嬉しい収穫だった。

阿部龍太郎「等伯」でも等伯に深く関わる日通上人が、等伯との会話を書き留めて残してくれた。ありがとうございます。

ここではほぼ細川家に関する部分のみの紹介だったけれども、等伯が「雪舟5代」を名乗る根拠が図解されていた(雪舟→等春→無文→宗清→等伯)。なるほど。

細川家関係では、記憶が定かでないのだけれど、王維の波の絵を細川讃州(阿波細川家当主、細川成之)が描き、等伯がその写しを持っていたか描いたかで、それが禅林寺の波濤図のもとになったとか(←うろ覚え)。

狩野元信も登場する。常観(幕府管領、細川高国)が元信に、相阿弥に問うよう伝えた、とある。

*

障壁画は、全32面を、前期後期に分けて展示。

天授庵の方丈

*

前期は、室中の「禅宗祖師図」1602年

5つの場面からなる。広くはない展示室がちょうど良く、方丈の配置通りに展示されていた。

7人の僧にまつわる伝説は、現代感覚ではちょっと不可解な顛末だった。禅問答の前にまず「命の大切さ」はいいのか?!と思う。画題を選んだのは、等伯なのだろうか?それとも発注主の南禅寺や幽斎の意向なのだろうか?。

近い時代の海北友松や狩野元信も禅の画題を描いているけれども、同じ祖師の同じ逸話でもそれぞれ違う。等伯の解釈が興味深い。

それを等伯は、激しく強い筆致で描き上げて、室中の空間を囲った。

「船子夾山図」

唐の禅僧「船子徳誠」は、山水を好み、船頭をして暮らしている。ある時、夾山を弟子にし、夾山は船子のもとで修行を積む。船子は、教えを伝承するよう託して、夾山を送り出す。旅立ちの時に、夾山は別れを惜しんで何度も振り返るが、船子は「私のことは思うな」と、舟を転覆させて入水してしまう。(なんで?!)

等伯の強い筆致に圧倒されるばかり。前期の時はちょうどサントリー美術館で狩野元信展も開催されており、元信の線の強さにも打たれたけれども、等伯のは違う強さ。

樹はざっざっと濃い墨で一気呵成に。描いたというより、自分を込めて筆に任せた。幹そのものが、立体となって重量をもって動き出す感じ。解説に、等伯は、牧谿風に代わる新しい筆法を探し、梁階や浙派を取り入れようとしていた、とある。

峻烈なストーリ‐だけれど、二人の表情が切ない。等伯の描く水墨の人の顔は本当に心があるというか。哀しさを知っているというか。

夾山の口はきっと結び、使命を受けた決意が。でも師を振り返る目もとには、涙がたまっているように見えてしまう。

師の船子は、今まさに舵を突き立て転覆させようと、しわがれた腕にぐっと力をこめている。張り詰めた顔なのに、目にはすべて悟ったような微かな笑みというか、余裕というか。弟子への深い愛というか。

展示は床上1mあたりに設置されていたけれど、これが庵なら、見る者の視点は、横に切り裂くような枝が目前に走ることになる。この別れの形を象徴しているように感じるかもしれない。別に死ななくてもと思うが、、等伯の解釈で描きだした、二人の感情の形。

「五祖・六祖図」

五祖(右)とは、禅宗の始祖の達磨から数えて五代目の弘忍。4祖の道信が、松を植える仕事をする老人の入門を断ったところ、老人はある娘の胎児となり生まれ変わる。やがて道信の弟子となり、五祖になる。五祖がスキを担いで松を植えに行く姿を描いている。

六祖(左)(慧能)は貧しく育ち、薪を取って母を養った。五祖から修行として命じられた米つきを、8か月も続けた。よって、杵を背負った姿。

五祖も六祖も張り詰めた顔。この二人は、正木美術館蔵の伝梁階の「五祖裁松図」「六祖慧能図」から用いている(そっくり!)。等伯画説では、等伯は多くの中国画人について言及し、梁階を「天下一の人形書」と記している、と。ひとを描くことに対する等伯の留意と学び。

そうして、もやのかかった襖を、長く伸びた枝に導かれて進む。するともやに少し隠れて、太い幹が現れる。等伯は幹の線を加減することで、もやを可視化している。描かないで見せる日本のテク。

おや、草鞋を乗せた妙なおじさんが、後ずさりしてくる。その「趙洲頭載草鞋図」と次の「南泉斬猫図」は関連する場面。

「南泉斬猫図」

猫に仏性があるかないか議論していた僧たちに、唐の禅僧、南泉普願は、「私を納得できる一言を言うことができなけば、ネコを斬り殺す」と、刀を持ち、猫をつかみあげる。誰も答えることができず、南泉は猫を殺してしまう。僧のくせにそんなことしていいのか泣泣。

恐怖で手足の指までこわばるかわいそうな猫の姿を、等伯は見る者に突きつける。小さいものの理不尽な生死のあり方を。猫も南泉と同等な主役なのだと思う。

一方この南泉、どれだけ偉いのか知らないけど、目なんかいっちゃってるし、無精ひげも伸びてるし。強迫的な話の持って行き方もどうかと思うし。

と、私的な憤りしか浮かんでこないけど、等伯は、ただならぬ緊迫でもって描いている。南泉は、重大な問いかけを弟子に突きつけているのだとは、等伯に免じて理解しよう。

この絵は禅展で初めて見て、かなりショックだったのだけれど、この話には続きがある。

それが「趙洲頭載草鞋図」。南泉はこの出来事を弟子の趙洲に話し、「汝ならどうするか」と問うたところ、趙洲は何も言わずに、はいていた草鞋を頭にのせ、出て行った。南泉は「お前がいたなら、ネコを救えたのに」と称えたという。なにをいまさら

南泉の緊迫とは対照的な、ゆるい滑稽味を帯びた絵。草鞋??。禅問答の答えが私にわかるはずもない。

こちらの禅寺の法話では、相対的分別心を断じて、絶対的唯一の無心の境涯を猫になり切ることによって示した、と解いている。ふむ、おどけた動作に納得がいく。等伯もこのように解釈を深めていたのでしょう。

一方で、動作と別に、趙洲の目だけは、師の行為を冷静に突き付けているよう。できうる最大限の非難を目に表したのだろうか。趙洲は南泉の行為を揶揄しているかのようと解説にもある。等伯は、公と私の両方の解釈を、同時にこの二つの図に込めたのか?。

さらに、等伯は二人の禅僧を対照的に、しかも対峙させて描き、一層の緊迫を作り上げている。(趙洲が部屋から出ていく場面なら、後ろ姿で描いても。。間が抜けてるか 。)海北友松は、猫を地面に押し付け南泉の視線を下に向けて描いていた。これは人気の画題だそう。仙厓は等伯のように高く猫を持ち上げて描いている。ただし、刀は小さい短刀。脱線ついでに、狩野山楽は、「南泉指花図」に、牡丹を指し愛でる、ほほえましげな南泉を描いていた。

。)海北友松は、猫を地面に押し付け南泉の視線を下に向けて描いていた。これは人気の画題だそう。仙厓は等伯のように高く猫を持ち上げて描いている。ただし、刀は小さい短刀。脱線ついでに、狩野山楽は、「南泉指花図」に、牡丹を指し愛でる、ほほえましげな南泉を描いていた。

そして進むと、大きな余白の中に、寺のような建物が浮かぶ。その屋根に鬼か龍のような瓦がついている。妙に飛び出ているような。実在のどこかの建物なのか、中国絵画から得たモチーフなのか、それともなにか意味を持たせているのか?、気にかかっている。

最後の場面は、「らんさん煨芋図」

唐の僧、らんさん(IMEパッドで書く気すらしない難解な漢字)は山奥で隠居し、怠け者のように暮らしていたところ、皇帝からの勅使が来て、参内を求める。その時らんさんは、牛のふんを燃やして芋を焼き、鼻水を垂らしながら食べているところ。勅使が、鼻水を吹いてはどうですかといったところ、「俗人のためにふく時間はない」と、参内にも応じなかったという。いくら権力に媚びないといえ、頑固通り越して失礼では・・中国の高僧の逸話って不思議。

よくわからない話になってきたけれど、お箸で地面の芋をほじくりまわす男に、勅使の微妙な視線と、童子の平常な視線とが集中する。鼻水は確認されなかった。しかし鼻の穴がたいへん大きい。

微妙な沈黙が流れる三人を、素晴らしい気迫の筆致の岩と木がおおう。一歩間違えたら、間延びしてへんてこりんになりそうなところを、等伯は空間を切り裂くような鋭さを印象付けてくる。らんさんのホントは高潔なオーラは、この木と岩に代弁されているのかな。岩の垂直線は、どことなく雪舟のような。

以上、室中の3面、等伯にぐるりと囲まれるという夢のごとき時間だった。

しかし、5つどれも納得いかない深遠な場面に囲まれた仏間になるわけだ。クセのある人物。生死の瞬間。木と岩も、強く激しい筆致。なんて厳しい内なる修練の場になることでしょう。(方丈というのは「思索する場」であり、絵師にとっては「飛躍の場」であると、山下善也さんが禅展図録でおっしゃっていた。)幽斎なのか等伯なのか南禅寺なのか、誰の意向なのかはわからないけれど、彼らは、口あたりのよさとは対極にあるこのよう空間を作り上げた。

それでも少し離れて全体として眺めてみたら、樹と人の間のゆったりとした余白。そこをもやが満たしている。三面をぐるりと大気が動き、巡っている。私はその巡りの中にいる。時間を超えたパノラマの旅のようにも錯覚できる。

等伯は、逸話の意図とはまた別に、意図して大気を巡らせたのだろうか。

いつもいつも、等伯の大きい水墨画はそこを別世界にしてしまう。こうしてまた新たにわからないことが増え、また等伯を追いかけてしまう。

**

2階の一角にあった能面。こんなに表情が豊かなものなのかと、面に開眼してしまった。

能を全く知らないのだけれど、「能面みたいな」って言われるような無表情なわけではないのね。

「深井」18世紀 出目康久 中年女性の面。一見能面だけれど、肌のたるみやくすみまで(!)。やっぱりトシ出ちゃうのよね・・

「小面」17~18世紀 児玉満昌 年若い清純な顔。肌もふっくらつややか。深井のくたびれた肌とは違うわ。

「頼政」17~18世紀 出目栄満 平等院で自害したゆえ、無念の表情。金彩を施した目。ゴマひげまで見える。

などなど。

続く。

展示目録

東博の常設、前回の続き。以下見たものの備忘録です。(11月初め以降)

*

一階13室:陶磁ルーム

がっしり大きな壺が磁場のごとき存在感。1000年も前の壺だった。

左右対称でなく、ゆがんでいるのが嬉しい。弥生式土器のような基本のかたち。日常の生活に普段使いしていたものでしょう。これらが焼かれた窯は、その地域で受け継がれ、信楽、備前、常滑、瀬戸、越前、丹波へとつながる。

最も古いものは、平安時代、9世紀!。灰釉大壺 、愛知の「猿投窯」。

奈良時代の薬壺に原型を持ち、短い頸部に張りのある肩に奈良時代の原型を残す。

常滑:埼玉県朝霞市宮戸 宮戸経塚出土 平安時代12世紀 質感が今の常滑焼と同じ(!)。

埼玉で出土している。常滑焼の歴史をざっと読むと、平安時代には奥州平泉にまで、鎌倉時代には広島にまで、本州に広く流通していた。大量に買ったのもあるだろうし、お酒かなにか商品を入れたものを購入し、その壺を使いまわしていたとか?。

平安時代に愛知県の知多半島に広がった常滑窯は,渥美半島の渥美焼とともに壷,甕,鉢といった日常の容器に主眼を置いて生産を行った。この大壷は平安時代常滑焼の代表的な作品で,粘土紐を巻上げて轆轤挽きで鋭く仕上げた口部を接合させる。肩の張り,頸部への立ち上りともに力強く古格を感じさせる。

自然釉刻文大壺 信楽 室町時代・15世紀

信楽町一帯で中世以降栄えた。白い長石粒を含み、鮮やかに赤く焦げた土肌が見どころとなっている。

どれも率直に土と火のエネルギーを感じる壺。職人たちも、しっかり力強い腕をしていたんだろうな。

さて、一気に時代が進み、17、18世紀の焼物コーナーへ。

先ほどまでの壺が作り手の「強い腕」なら、この先は「手」を感じる。絵付けが施され、ずいぶん優美にインテリチックになってきた。生活も陶磁器の用途も、変化してきたのか。

銹絵観鴎図角皿(さびえかんおうずかくざら)尾形光琳・深省合作 18世紀

絵付けは光琳。深省は乾山の別号。宋の詩人、黄山谷がカモメを眺める。二羽のかもめも詩人も、ほんのりした優しさが漂ってくる。側面の雲のモチーフも良き良き。

そして、展示にはなかったけど東博HPを見ると、裏面に乾山が書いた銘款の達筆ときたら!

葉室麟さんの「乾山晩愁」には、乾山は深省という号で登場していた。光琳の死後から始まる物語。光琳と違って思慮深い乾山だった。

乾山は光琳の死後も26年も長く生き、作陶を続ける。光琳の絵付けも素晴らしいのだけれど、乾山自身が手掛けた絵つけもデザインも、しんしんと心に残るものばかり。

色絵椿図香合 乾山

銹絵葡萄図角皿 乾山

渋い風合いだと思ったら、海底に沈んでいたため、変色しているのだとか。明治7年にウィーン万博に出品された後、出品作を積んで帰路に就いたニール号が静岡沖で座礁。多くの犠牲者を出した。出品物192箱のうち,この角皿を含む陶磁器・漆器等68箱分は博覧会事務局によって引き揚げられたが、船体と他の出品物は現在も海底に沈んだままだそう。今からでもなんとか引き上げられないものか。

ひかれる乾山の世界。根津美術館や畠山美術館などでも見るたびに、乾山の絵付けにひかれるけれど、いまだ乾山て人がよくわからない。乾山の作陶を見ても、私などには乾山か光琳かどちらの絵付けか判別できなかったりする 。

。

乾山の独自の世界がどんなものだろうと長らく思っていたところ、タイムリーなことに来年はいい展覧会がふたつある。

《岡田美術館》仁清と乾山ー京の焼き物と絵画ー2017年11月3日~ 2018年4月1日。

《根津美術館》光琳と乾山―芸術家兄弟・響き合う美意識―2018年 4月14日~5月13日

*

さて二階:

1室 仏教の隆盛ー飛鳥・奈良

日光菩薩踏下像(にっこうぼさつふみさげぞう) 木心乾漆造,漆箔 京都・高山寺旧蔵 8世紀・奈良時代

こちらの菩薩さまは、なんとなんと8月に芸「大」コレクション展で入ってすぐに展示されていた「月光菩薩像」とセットなのだそう。二人とも高山寺の薬師如来像に随侍していた。こちらは月光菩薩像よりも少しは損傷が少ない。薬師如来像様は京都だけれど、日光・月光の両菩薩様は、同じ上野にいらっしゃる。お互いに少し内側に傾くような肢体で、3躯を一緒にしてあげたいような。いつか実現する展覧会があるかもしれない。

3室:仏教の美術:平安・室町

仏涅槃図は、15世紀・室町時代のもの。

室町以降は、動物の数が増える傾向にあり、ここには50種以上が描かれているそう。動物、霊獣のほか、ヤモリ?や毛虫、魚、カニ、トンボに至るまで、釈迦の入滅を嘆き悲しんでいた。衆生畜生、生きとし生けるものすべて。

ネコ入り涅槃図かどうか探してしまったが、おそらくネコはいなさそう。かわりに、長谷川派の涅槃図ではいつもネコがいるあたり(左より)に、妙な生物を発見。なんだろうと思っていたら、愛読させていただいている方のブログで、「犀」なる幻獣であると知る。鹿のような体で、背中に亀の甲羅を乗せ、水辺にすむらしい。愛らしいぞ

不動三尊像 16世紀・室町時代 なんでしょう、この情けない不動明王は。

制多迦童子のこのやる気のなさ。

困り果てた不動明王。矜羯羅童子も、いやお手上げですよみたいに手でさえぎる。

パロディ系の仏画もありなのね。仏さまが身近だってことかしら。同じ16世紀でもキリスト教の宗教画ではこんなの許されなさそう。

珍しい手のひらサイズの経文も展示されていた。「経石」16世紀は小石に経を書き、地中に埋める。「柿(こけら)経 」13世紀は、定規くらいの木片に経を記す。「泥塔経」12世紀は、梵字が書かれた素焼きの小さな供養塔。泥塔を集めて塚として供養する泥塔供養が平安以降に流行した。

*

3室:禅と水墨画 お気に入りがたくさん。

伝如拙「書画図屏風」6曲1隻 15世紀・室町時代(撮影不可)は、もとは6曲一双の片隻らしい。人物の様子も樹々の動きも面白い~。

高士が山水図に賛を書き入れようとしている。考えすぎているのか?眉間にしわがよっている。その手元に、周りを囲む二人や童子たちの視線が集中する。背景の木々の幹はしなり、細い枝は触手をゆらゆらと四方八方に伸ばす。描き方も印象的。

啓孫「竹林七賢図屏風 」6曲1隻 16世紀・室町時代 前述の伝如拙のゆらゆら揺らぐ印象と打って変わって、直線的。独特で、書き手の個性を押してくる。このひと面白い。

右端には、天狗のウチワみたいなのを持った賢人の世俗離れした様子がいい。笹越しの月、妙な山の稜線、川のライン、どこもなんだかおもしろい。

左に進むにつれ、どんどん面白さが増してゆく。竹が画面の上を越えて伸び、まっすぐに画面を分断している。そこへ竹のアーチ。啓孫て大胆な人のようだ。

7人の賢人だけ少し着色しており、頬の肉付もリアル。皆マイペース。

ヒトデみたいな葉の描き方も面白い。各々二重になっているのはなんだろう。二本もって書いたのか、割れていたのかな。狩野派以前にはいろいろな表現があるものだ。岩の擦筆も力強い。

根も幹も枝も、どんどん触手を進める。

啓孫は、生没年不詳ながら、作域は広く、作品も比較的多くのこされているそう。またどこかで出会えたら面白い。

東博の常設へ行ってきました。

この日は昼からゆっくり時間を取ってありましたが、やっぱり全部は見られませんでした。正確には、まだ閉館まで時間はあったけれども、頭が飽和状態を通り越して白くなってきたので、ギブアップ。恐るべし東博。

以下、見たものの記録です。

*

一階の18室近代の美術から見るのがクセ。

楽しみにしていたのは、柴田是真「四季花鳥」19世紀 明治時代

花見本のごとく多彩な花が、美しく写実的に散りばめられている。それも牡丹や百合のような大ぶりの花だけでなく、名もない雑草のような小さな花や草まで。

そして空間の使い方が、ハイセンスというか。金雲の向こう側にも、こちら側に花が咲き、広やかで自由。

特に好きな部分

とりわけ細い線は、迷いもなく余裕のある張り。枝の先の先まで達者で冴えた描きぶり。見惚れてしまう。

この水辺はとくにいいなあ。

左幅の秋に季節が移ると、鳥たちも”きいきいー”と泣き声も変わった感じ。(春の鳥たちは、陽だまりでちゅんちゅんしてた感じだったのだけど。)

茶色くなって実がついた雑草?(見たことあるけど名前がわからない)が金雲に向こうに伸びる。トロロアオイや朝顔にも秋の気配。

萩はあっさり書いているのに、きれいだなあ。

お、こっそり隠れていた鳥を発見。

金屏風にたくさんの花は鈴木其一を思い出したのだけど、其一とは対極にある世界。押してこず、余裕を保った、どこか客観的な世界。抱一のように抒情を醸し出してくるでもなく、クールに。でもどこをみてもいいなあ。

是真って、年に数えるほどしか見る機会がないけれど、見る作見る作が芸が肥えてて、しかも工芸から絵画まで作風がいつも違ってて、つくづく恐れ入る。

*

他にも印象深い作がたくさん。

河鍋暁斎「地獄極楽図 」明治時代19世紀 通行人の方の頭上をはるかに超える大きさ。お寺の注文品かな?

右上から真ん中へ、最後は左上に向かって、地獄に落ちてからの一連の流れが描かれている。

地獄に落とされた亡者は、まず奪衣婆に衣をはがされる。嘆き悲しむ亡者たちのまわりには、さらに無数の亡者の影がうごめく。

それから閻魔大王の審判に引き立てらてゆく。

乳飲み子を抱いた母にすがるのは、上の子か家族なんだろうか?横には胎児?が落とされている。自分の苦しみだけでなく、家族や子供に対する情に突き付けてくるのが、恐ろしい。悪行を慎み信心に励まねば。。と単純な私には布教効果もばっちり。

それにしても、さすが暁斎。骨格の描写がすごい。暁斎展で、死に向かう妻をモデルに描いた幽霊画の骨格があんなにも性格だったくらいだから。

亡者の目は赤かったり、緑がかっていたりで怖い。でも鬼たちが皆ユーモラスなのも、暁斎らしいのかも。

地蔵に救われるものたち。地蔵の衣のお裾には、幼子たち。すでに救われたものたちも、あ~助かった~って感じではなく、俗気が抜けてただただ手を合わす。

恐ろしいけれども、ユーモア、情、救いのある地獄絵だった。

*

先日山種美術館で見て印象深かった、寺崎広業(1866~1919)があった。

「秋苑 」1899(明治32年)

これも先日の佐藤美術館でのネコ絵に入れてもいいかもしれない。ネコがメインじゃないけれど、ネコがいるといないとじゃ、ゆったり感と自由感が全然違う。好きなことに没頭しているお嬢様の極上のひとり時間。

大好きな芭蕉の葉は、すでに破れて枯れ始め、着物柄は紅葉。秋の風情。

少し前の関口芭蕉庵を思い出す

この絵では、自由に伸び放題の雑草に、ザッザッと描かれた芭蕉の葉。萩や野菊。そこへ洋風の籐のテーブル。型はまってなくて堅苦しくない。

ただちょっと、お嬢様のだらりとした黒髪が不思議な感じ。芭蕉のワイルドな姿も。ふっとどこかパラレルな別の世界の住人のようにも。次の絵のように芭蕉は中国美人や仏画にもよく描かれていたので、ちょっと異世界な感じに描いたのかもしれない。と勝手な想像。

寺崎広業は、これまでどこかで見たこともある気がするけれど覚えていない。先日の松岡美術館と今回と続けて惹かれる画に出会った、これはご縁。調べてみると、この時代の画家としては異色の経歴で、ハングリーな人物だ。(http://akitahs-doso.jp/libra/10)秋田藩家老の家に生まれながら、直後の明治維新、父の事業の失敗などで、困窮のなか学業も中断を余儀なくされ、年端も行かないのに、職を求めて流浪の日々。日光の旅館で働きながら美人画を描いて売ったり、出版社で古画の縮小模写の仕事をしたり。そして25歳の時に無名の画家が内国博覧会にいきなりの入選。次第に売れっ子となり、ついには東京美術学校の教授となる。大出世物語なのだけれど、53歳で病没するのが惜しい。

*

芭蕉の素敵なもう一作は、荒木寛畝(1831~1915)の「貴妃読書西施弾琴」1886年 の対幅。

右隻の芭蕉は、みずみずしく、若い芽も出て成長盛り。

寛畝といえば、赤坂の迎賓館の花鳥図下絵の、鳥たちの人格すら感じる凄みが忘れられず(日記)、鳥の画家という印象を勝手に持っていた。でもこんな美人画も描くのね。

現代感覚にはそうは思えない「美人」画が多くあるけれど、このひとはほんとにきれい。足をテーブルにかけて、しどけないリラックス。視線の先には蝶。余裕のある優美なひと時。

左幅は、大理石の台の上に、童子が琴を置こうとしている。木にもたれかかる貴人のひねった腰つきが、優雅にリラックス。背景の蓮の池の淡い感じも淡くていいなあ。

あの鳥の凄みと同じ絵師とは思えない、優美な作でした。

寛畝も是真も、修行を積んだ日本の絵師って、いろいろな画風を自在に操る。

*

「英名二十八衆句」という、江戸明治の猟奇殺人史みたいな錦絵があった。

英名二十八衆句とは、Wikipediaによると(抜粋)月岡芳年及び落合芳幾による浮世絵木版画の連作であり、それぞれが14図ずつ描いている。慶応2年(1866年)から慶応3年(1867年)にかけて刊行された。作品の大半は芝居から題材を得ており、いわゆる無惨絵の代表作である。外題は赤地の短冊枠に画題とともに記され、その左の白地の短冊枠に松尾芭蕉、大島蓼太、向井去来らの俳句が記されている。二十八衆句というのは仏教の「二十八宿」に基づいており、「衆句」イコール「衆苦」に通じ、地獄絵と捉えることもできる。版元は錦盛堂。

展示では落合芳幾と月岡芳年、それぞれ6点ずつ。

実話の事件や人物に基づいた錦絵。あまりそのテのものは好きでなく、少しだけ記録。

落合芳幾から

「英名二十八衆句 十木伝七 」

おやシャンデリアとは?:唐使の饗応役、十木伝七は、悪臣のいやがらせに逢っている。通訳の典蔵は、伝七に最初は親切であったが、心を寄せる女性と伝七が深い仲と知り、伝七に意地悪をする。こらえかねた伝七は典蔵を殺す。

「英名二十八衆句 村井長庵 」

う、グロイ。後ろのイヌはなんだ?:登場人物が多いけれども、要はめっちゃ悪いやつだ。医師なのに、姪を吉原へ売りとばし、妹婿を殺し、実の妹までも人に殺させ、浪人に罪をなすりつけて獄死させる。亡霊も登場する。

お、だんだん着物もスタイリッシュで、ハイセンスな感じになってきたぞ、と思ったら、そこから月岡芳年だった。

月岡芳年

「英名二十八衆句 由留木素玄 」 着物もふすまも座布団も、柄も色もおしゃれ~。散った白黒の碁石もいい~。生首になった方にはお気の毒にどういう事情か知らぬが、ストーリーはパス。

「英名二十八衆句 福岡貢 」 今でも旅館で見かけるような浴衣だけれど、なんかかっこいい。実話を基にした歌舞伎の「伊勢音頭恋寝刃」

「英名二十八衆句 笠森お仙 」 二人の着物と帯の絡みがきれい。

足や手にべっとりとついた、血の手形が怖い・・

実在のお茶屋の看板娘。グッズも発売されるほどのアイドルだそうな。突然お店に出なくなったので、養父に殺されたと噂になってのこのシーンだけれど、本当は武家の奥方という玉の輿に乗って、子だくさんで長生きしたようだ。

芳年の絵は、都会的というか現代的。ひとつひとつのシーンが、鮮やかでおしゃれでぱっと目をひき、ピタっと決まっている。血まみれで残酷な絵で有名だったけれど、人気なのも納得。

*

彫金では清水南山の三作が美しかった。

特に「獅子図額」は何も施されてないように見える背景まで、微妙な色合いで見入った。

*

途中で東洋館のカフェで一休み。あんこにはコーヒー 派。(セットのお茶をコーヒーに替えてもらえます)

派。(セットのお茶をコーヒーに替えてもらえます)

続きはまた。