藝大コレクション展2018

東京藝術大学大学美術館 本館 展示室1 2018年10月2日(火) - 11月11日(日)

昨年は《藝「大」コレクション展》(日記)でしたので3階をいっぱいに使っていましたが、今回は地下の半分だけの展示。

でも(!)

柴田是真の「千種之間天井綴織下図」明治20年が、51枚も公開されているとあっては、さっそく行ってきましたよ。

他の作品も、蕭白の屏風絵、高橋由一&原田直次郎の師弟作品が並んでいたりと、充実の展示でした。以下、備忘録です。

*

「千種之間天井綴織下図」は、数年前、藝大美術館の3階で初めて見て、衝撃的に惚れ惚れして、ショップで「柴田是真の植物図」(平成25年版)という小さな本を即買いしたのだった。タンスの肥やしの図録が多いなか(恥)、この本は今でも折に触れよく見る。

今回の公開は、クラウドファンディングによる修復を終えたお披露目でもある。

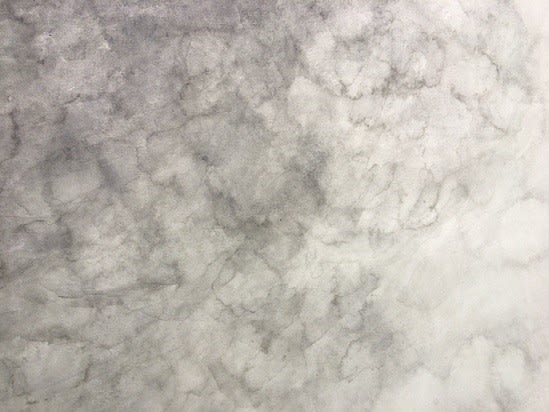

数年前の時は、和紙がしわで波打っていたような記憶があるし、上述の本でも和紙のつなぎ目の黄ばみがしっかり写っている。

今回は、黄ばみもしわも感じず、色があざやかさを取り戻していた。

修復の過程や担当した方々のお名前もパネル展示されていて、スペインで続く衝撃的な修復の事例を思うにつけ、ほんとうに尊敬と感謝です!。

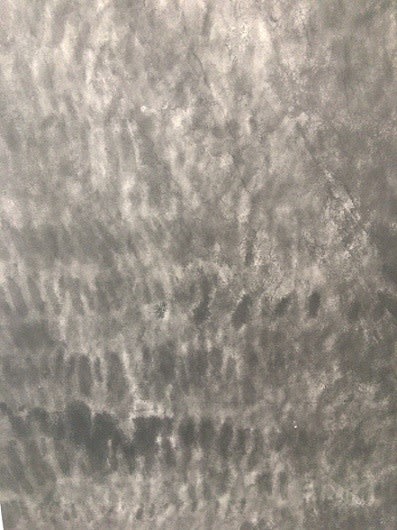

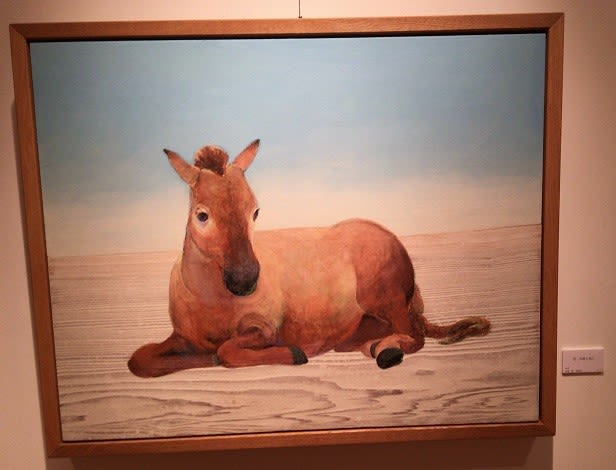

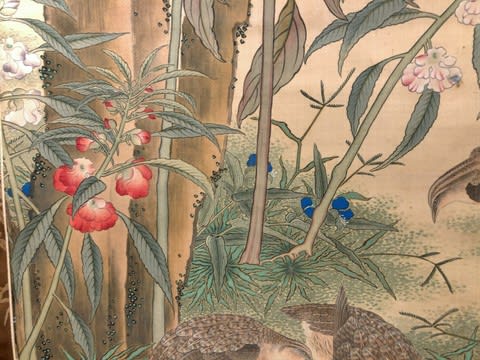

さて、「千種之間天井綴織下図」は、一枚が1m四方の大きいもの。それが3枚×横に17列、ずらっと壮観。

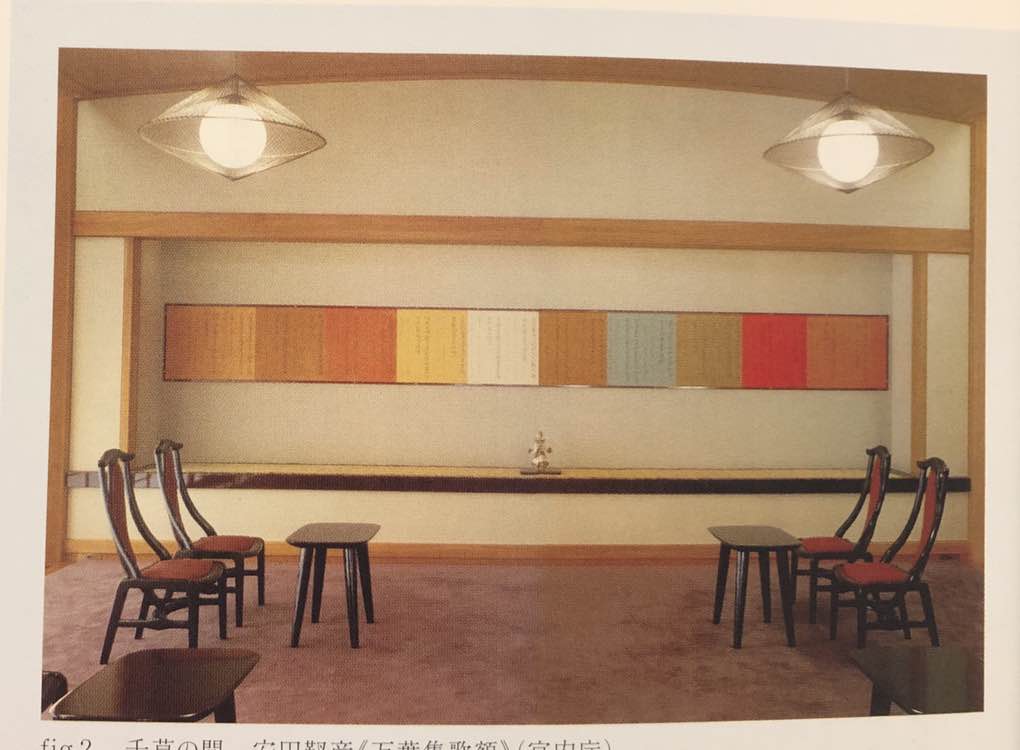

明治21年(1888年)に竣工した明治宮殿(旧皇居)の《千草の間》の金地の綴錦の下絵。

《千草の間》は、宴会のあとにくつろぐための空間で、欄間には花は葉が彫りだされ、七宝や彫金の釘隠し。壁面は刺繍の裂貼り。表宮殿の中でもとりわけ豪華な部屋だったとか。

この下絵を112枚、皇居造営主事・山高信離は、是真ではなく、是真の息子の真哉に発注した。81歳で(へんくつ)是真に命じても応じないだろうから、息子に命じれば是真に相談するであろうとふんだ。山高信離は、旧幕臣で、徳川昭武、渋沢栄一らとパリ万博に赴き、明治期には日本美術の保護展示、博覧会・博物館行政などに活躍。椿椿山に画を学んだそうな。読み通り、「山高氏するどいのお。この仕事はお前にはムリじゃ。」的なことで、是真自ら花卉数十種を描き、真哉に彩色させた。(と明治24年の新聞が伝えたと、上述の本より)

51枚、円の中のおさめかたに、いちいち感動。これはこうか、おおこれはこう来たか、と。

しかも不自然でなく、躍動し、流れがある。

なんて花が生き生きしていること。花の美しさを存分に愛でることができ、花のしべまでにおいたつような気を放つ。

長年の是真の写生のたまものでしょう。

長年の是真の写生のたまものでしょう。

「写生帖・縮図帖」も展示されていた。こまやかに観察している。

燕子花、ケイトウなど美しいこと。省亭もそうだけれど、スピードを落とさない筆致で、細部の先端まで的確にとらえ、しかも繊細に描きあがるって、すごい。茶色くちりちりになった葉まで、うまい。

「八月上旬花開ク。八丈島ノクサ、俗に染草」とメモ書きがある黄色い花もあった。身近な花だけでなく、珍しい花も是真は写生のストックをいっぱい持っている。

余白まで、うっとりするよなおしゃれな形になっているものも。

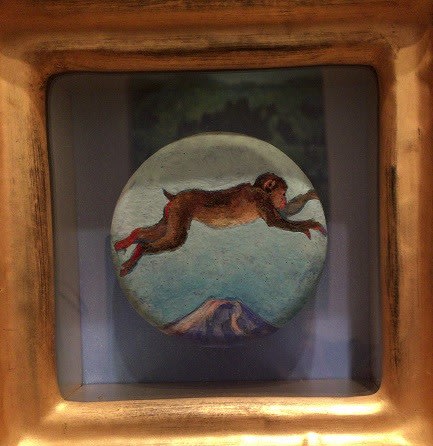

莞花(かんか)

田字藻(たのじも)

アールデコ風な、81才是真の恐るべきデザイナーセンス。

提げ箱や印籠、盆など漆や金蒔絵の工芸品を手掛けてきた是真は、制約のある空間を印象的に活かし、魅力を増幅させる技はお手のものなんだろう。格調高く、それでいて洒脱。

美しいモチーフはもちろんだけど、「そうでもでない」花もいいのが是真の魅力。

葉や枝の面白さ、葉と花で織りなすリズム。葉と花の重量や色、形のバランス感覚。なかにはサプライズを狙った?みたいな意表をつくものも。

葉っぱがおもしろい「柏」

枝ぶりの妙を楽しむものも。「みつまた」って必ず3つに分かれるって、ふしぎ。

明清画風な枝ぶり、院体画風なのも。

他にも、花は一つだけのトロあおいが印象的。葉が面白いのよね。

組み合わせもおもしろい。

ききょうは、それだけで描いてももよさそうに思うのだけど、吾亦紅と合わせるとは。

大輪の百合も取り合わせで。一本でも主役級の百合なのに、容赦ない。美の競演といった感じ。

是真の美意識がおもしろい

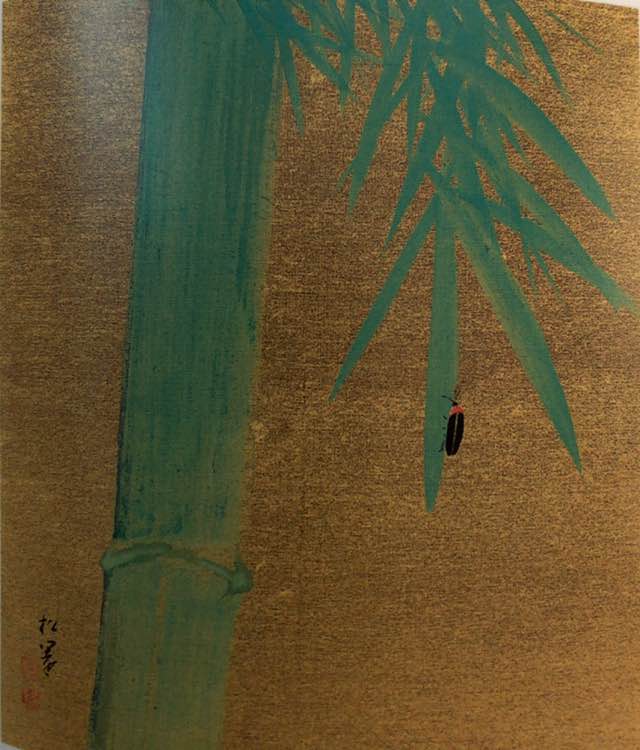

朝顔と芭蕉の作品は、なかでも好きな一枚。

線の美しいこと。全くもたつかない。

ひるがおは、竹にからみつく。

是真は、ひとを驚かせるのが好きなんだろう。

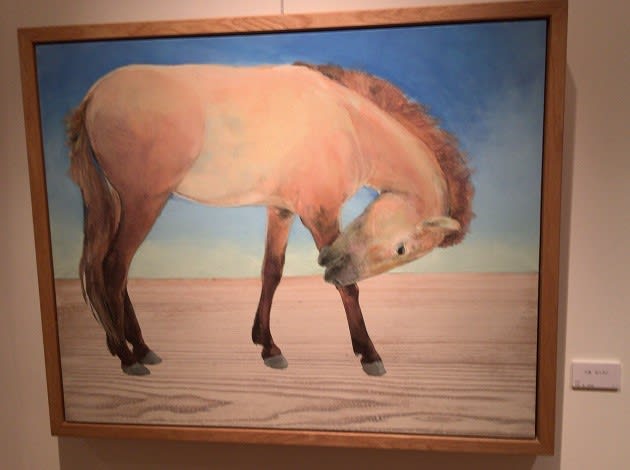

ケイトウの大胆さには、びっくりする。

ひまわりは、ばーんと。

他にも「おもと」は、大胆な紫がうねり、グロテスクに斬新。

宮殿だからって、ステレオタイプで古臭いのじゃ、是真は嫌なのね。

燕子花なんて、もはやオンガク。旋律を奏で居ている。

こんな撥音的なのも。

ならばレンギョウは、輪舞だろうか。

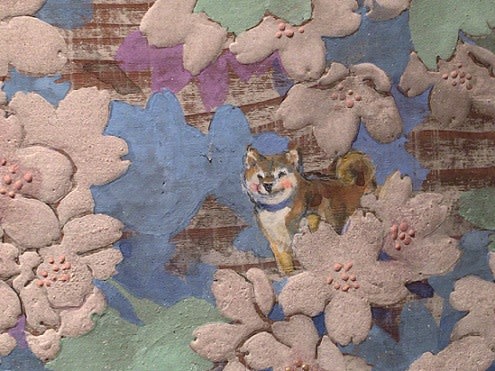

子犬のワルツ的な?。

ダークホース的な「鬼蓮」のひげひげには、タラ夫(バベルの塔展のキャラ)のすね毛を思い出し。

風を感じたり。

美しく描くだけじゃつまらない。おしゃれでかっこよくて、どんな81才よ。

こんな82才。写真嫌いとはいえ・・。

展示作の「師承過去帖」は、紺紙に、是真が金で天女や楽器を描き、師と仰いだ絵師らの名前をお経のように書きつけた軸。古満寛哉、鈴木南嶺、岡本豊彦らの名前が見える。

「がいなもん松浦武四郎一代」(河治和香)には、へんくつな大御所の是真がちょっとだけ登場する。松潤主演の19年春放送予定のドラマ「永遠のニシパ~ 北海道と名付けた男 松浦武四郎~」にもちょっと登場しないかな?演じるとしたらだれだろう。

*

他の展示では、以前に見たことがあるもの、初めてみるもの、彫刻、日本画、油彩画とさまざま。

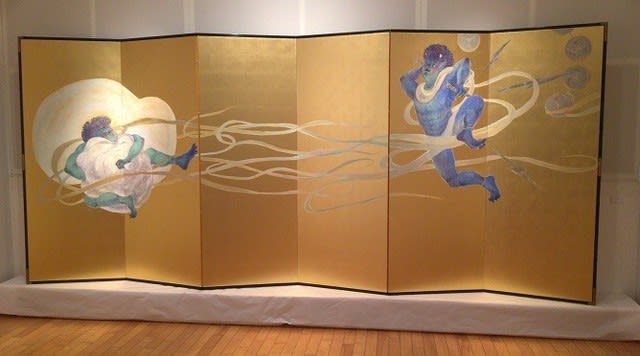

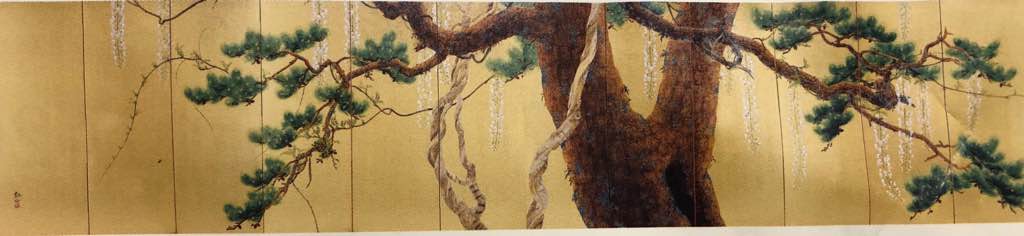

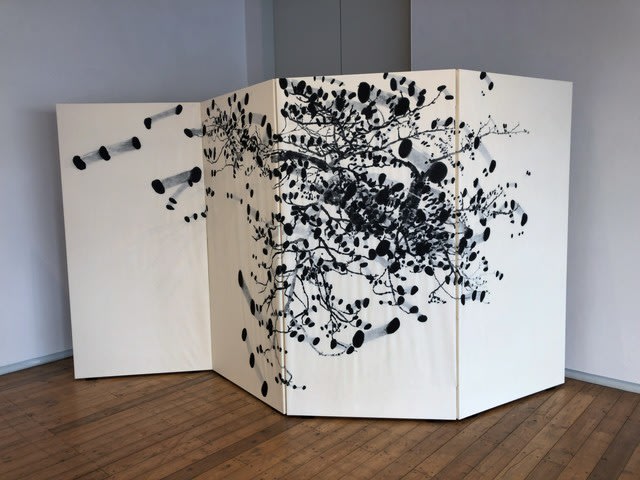

曽我蕭白「群仙図屏風 」

右隻に、西王母と侍女、鳳凰。不老不死の実を持つという西王母も侍女も、後れ毛まで細密に描き、妖術使いのよう。女性の細い指先は、たぐりよせられるとなすすべもないほど美しく妖しい。鳳凰なんて、細密すぎてもはや怪鳥。岩肌は石英のような直線的な硬質感で、しかも繊細。とおもうと、薄墨の幹のゆるやかな曲線。流れや流花の美しいこと。蕭白の意外にも細やかな感性と、確かな技術に感じ入る。

左隻は、葛玄(死んだ魚を蘇生させる)と、亀を持つ黄石公。生き返った魚は、もうただの魚ではなく、超魚。ヒレや目には金使い。亀もするどい風貌に、めぢからも迫力。

左右の隻でいろいろ対照的。右隻はゆらゆらと優美だけれど、左隻は激しく強く。男性の強い太い腕、足の爪までごつい。岩もこちらは濃い墨で激しい筆致。全体的な流れも、右隻の枝や鳳凰の尾はゆらりと上昇し、左隻は松の枝や葛玄の腕とともに下降。登り降りするパワーがうずまく。

左右ひとりずつ、こちらを見ている人物の視線にどきっ。幽玄でいて、アバンギャルドな蕭白。

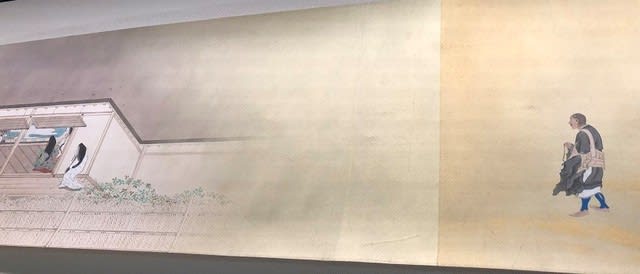

小堀鞆音「経政詣竹生島」 小下絵と本画が並ぶ。

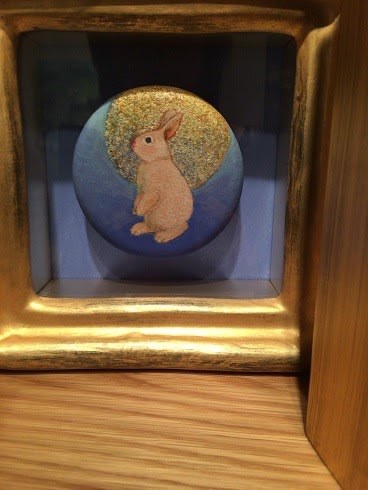

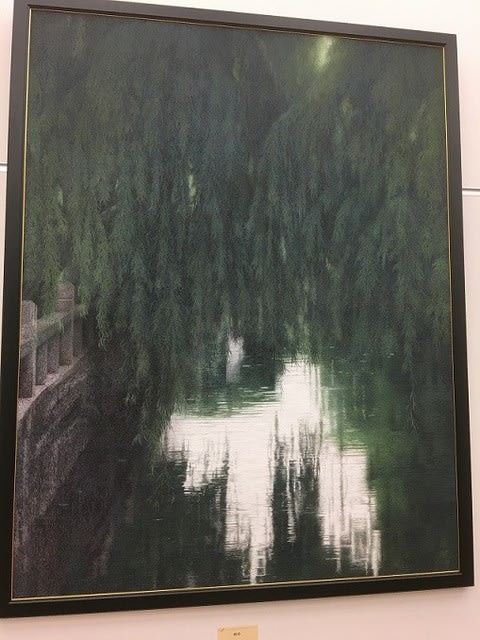

古径なども描いた、神秘の夜の画題。平経政と、弁財天の化身のである白い龍の、見つめあう視線が印象的。経政は驚くでもなく、かすかに微笑む感じ。むしろ、琵琶の音につられて現れ出てしまった龍のほうが、予期せぬことに戸惑っている。龍の白い身体に、かすかな緑や朱の着色が女性的。恋の始まりのような絵。

原田直次郎「靴屋の親父」明治19年と、高橋由一の「鮭」明治10年頃 が並ぶ。何度も見た二点だけど、一緒に見るのは初めて。

どちらも存在感がすごい。直次郎は、由一に洋画を学んだあと、ドイツへ留学。ミュンヘンアカデミーで描いた「靴屋の親父」は、内面から尊厳がにじみ出るような。

もしかしてその尊厳は、由一の「鮭」も、同じなんだろうか。「魚の干したの」であっても。えらの傷み、生々しく剥きだされた赤い身。表面の皮の下の内面を掻き出すように由一は描き、描いたものに命を与え、存在感を与える。

直次郎の技術に比べると、由一の油彩はまだ草創期という気がするけれども、その存在感では、鮭も親父も引けを取らない。

椿椿山「佐藤一斎像画稿 」は、71才の佐藤一斎像の画稿だそう。他に、50代、60代、80代のものがあるのだそう。なんと。東博や実践女子大香雪記念館で見た一斎像は、何歳のだったのだろうか。ってどれも同じような、疑り深そうな顔。

和田英作「野遊び」大正14年 油彩で、古代日本のような女性たちを描いている。藤がきれいで、足元のすみれ、タンポポ、土筆、ぺんぺん草などもいいなあ。陰影はつけず、平面的。岩絵ではないかと思うほど、油彩に違和感がない。

西村五雲「日照雨 」昭和6年、幼い軍鶏と通り雨。足やトサカが細密だけど、毛はふわっとやわらかく。雨は明確に白い線が引かれ、大粒の雨が降り始めた。

戦中の絵も多かった。

靉光「梢のある自画像 」昭和19年は、目があいまいに描かれ、読み取れない表情なのに、重苦しく心に残っている。

久保克彦「図案対象」昭和17年 在学中に召集され、亡くなってしまう。入ってすぐの壁一面が彼の作で覆われていた。はじめて知る彼の作にかなり衝撃を受けた。

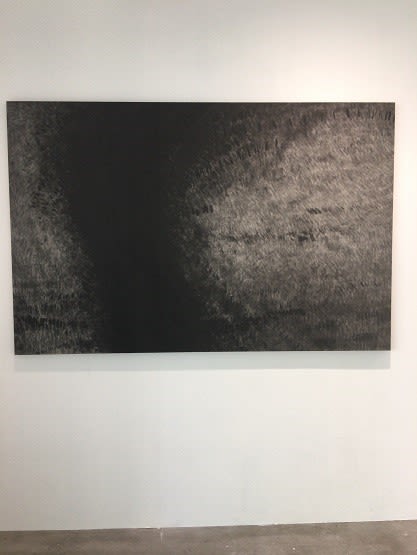

吉田博「溶鉱炉」昭和19年 戦時特別文展出品作、政府買い上げとなった。工場や福岡の製鉄所や造船所に出向き、写生を重ねた。

炉の炎がすごい。炎の正体って何だろう。吉田博がそれをつかみ取ろうと格闘した結果のうちの一枚。(吉田博展では他にも溶鉱炉の絵が展示されていた。)

照らされる人の輪郭を侵食するほどの炎の威力。絵の前から離れても、その火力の強さ、まぶしさが全く衰えない。かえって炎に浮かび上がる配管がいっそう赤く浮かび上がって見える。ならばと、会場スペースの許す限り絵から離れて見たら、さらに炎が際立ってまばゆく見えたのは驚いた(!)。

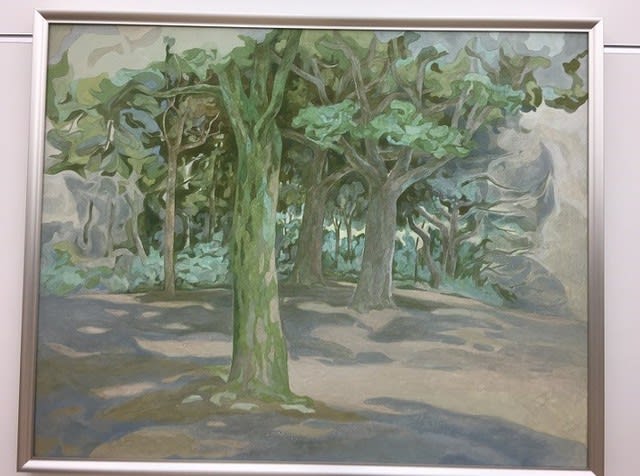

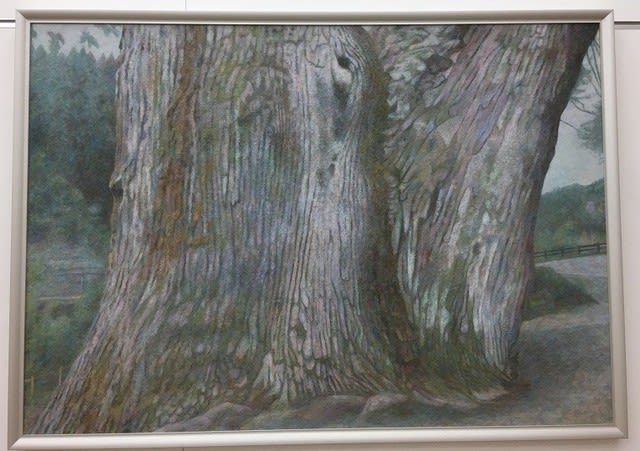

山本丘人「山麓」昭和18年 日記のような手描きのメモが添えられている。電車の窓から見た山風景に惹かれ、途中下野した奥多摩。「低い山が近くに動き、植林の直線が目に入る。(略)平凡な眺め。悠久な山川の姿は、奇観ではない」と丘人は書き残している。山の麓の小径に、細い川に架かる1~2mの小さな橋。人は描かれないけれど、山里という感じ。

*

藝大アートプラザがオープンしていました。今度ゆっくりこよう。

旧東京美術学校の玄関の門が開いているのを、初めて見た(嬉)。

鬼瓦がひしめき合っている。

大将

。

。

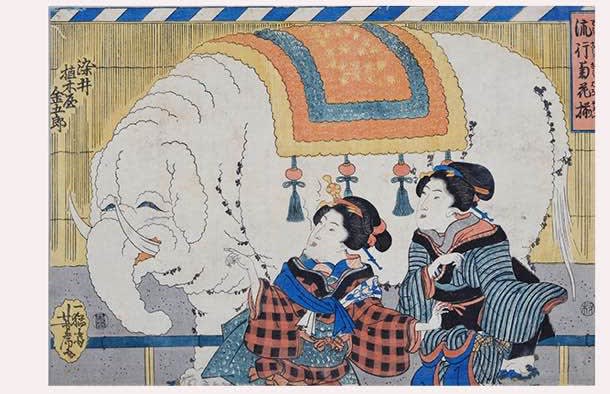

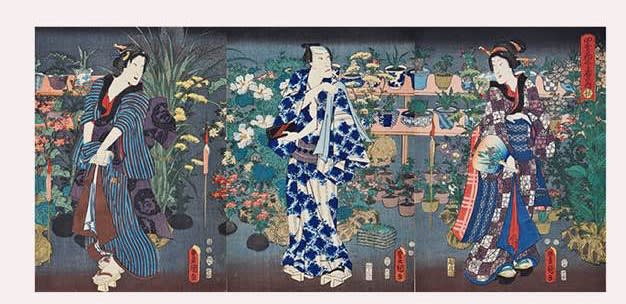

美人も足を崩しくつろいだ様子。それでもやっぱり着物がセンスいい。

美人も足を崩しくつろいだ様子。それでもやっぱり着物がセンスいい。

、

、

。

。

長年の是真の写生のたまものでしょう。

長年の是真の写生のたまものでしょう。