「墨と金 狩野派の絵画」根津美術館 2018年1月10日(水)~2月12日(月・祝)

所蔵品だけの構成ゆえ限られてはいるけれど、17世紀までの「狩野派」とその時代が追える展覧会でした。

すなわち、室町時代から始まる中国絵画の受容、権力の中枢に沿うための商品戦略、時代の変化に合わせたマイナーチェンジという大きな流れを追いつつ、それだけでなくその本流に収まりきらなかった個性派絵師も飛び出す。

今回は江戸中初期まで、その間約200年。

大目玉な作品がないからすいているのかなと思ったら、ところがところが。狙って練れた力作ぞろい。描いた絵師にとってもなんらかの思い入れのある作だったのじゃないかと思う、見応えのある画ぞろいでした。

昨年のサントリー美術館での狩野元信展を補足してくれる、小窓をひらくような小さな解説がちょこちょこあるのも嬉しいところでした。

以下、印象に残ったものの羅列です。

*

狩野派の源流をさかのぼること、戦国時代。

・「潑墨山水図 」拙宗 1幅 室町時代 15世紀 拙宗は、若いころ雪舟が名乗った号。小舟に岩山に木、玉澗様。ニュアンスに乏しいのは雪舟の若いころの特徴とか。言われてみればそんな気も。

その雪舟の慧可断臂図を思い出したのが、隣にあった芸阿弥。奇怪なほどに複層的な岩と、岩が作る洞窟のせいか。

・「観瀑図」 芸阿弥 月翁周鏡ほか二僧賛 室町時代 文明12年(1480)

芸阿弥(1431~1485)の現存する唯一の作とか。そういえば、能阿弥→芸阿弥→相阿弥の三代のなかでも、見たことがなかった。きっちりした形態感覚、アーチ状の岩組みなど、夏珪風、南宋院体画を学んだことが読み取れるとのこと。

しっかりした達者な筆。複層的にダイナミックな景観が作り上げられている。滝を眺めながら橋を渡ると、滝の後ろの小屋にたどり着け、「裏見の滝」を楽しめるのだ。行ってみたい(!)。

滝山水は当時の流行であったそう。

隣の伝 狩野正信の「 観瀑図 」にも滝が流れる。元信パパが見られるのはうれしいと思ったけれど、おそらく正信の周辺の作らしい。工房作だろうか。

元信に至って定めた「画体」は、狩野派が工房として、集団で効率よく制作するために、画期的なことであったと解説にある。

実は、これまで「画体」と「筆様」との違いがよく分かっていなかった。画体がそもそも 玉澗様、牧谿様などを基にしているのかなと思っていた。でも明快な解説に納得。筆様ではどんな作を手本にするかで工房内でイメージにブレが生じる余地がある、と。真・行・草体と具体的に定めることで、スタンダードを統一できたのだ。筆様を超えて、狩野派モデル。

元信のプロデュース力 すごし。

そして元信の絵も、やはりすばらしかった。今回は伝元信、元信印あわせて6作。

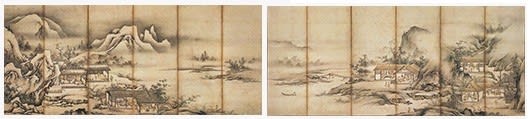

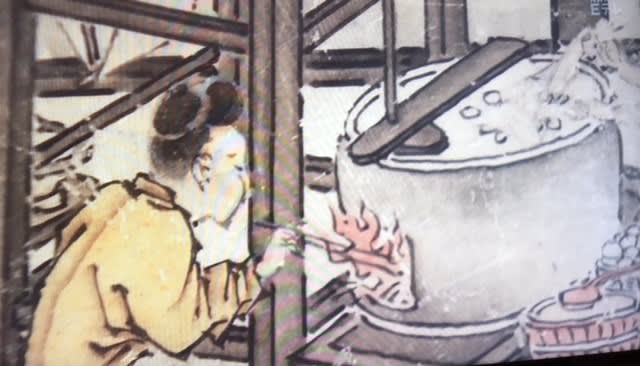

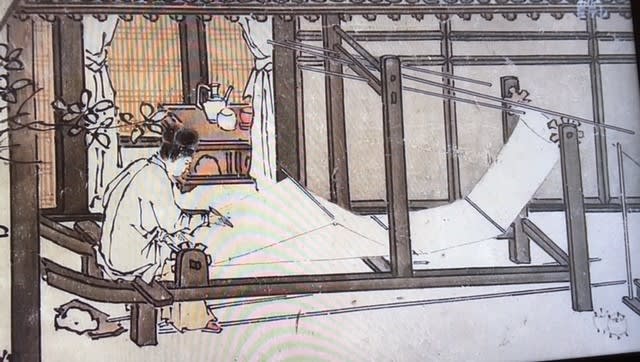

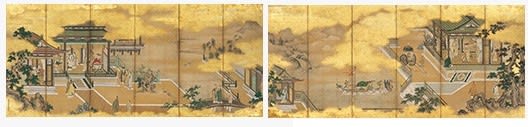

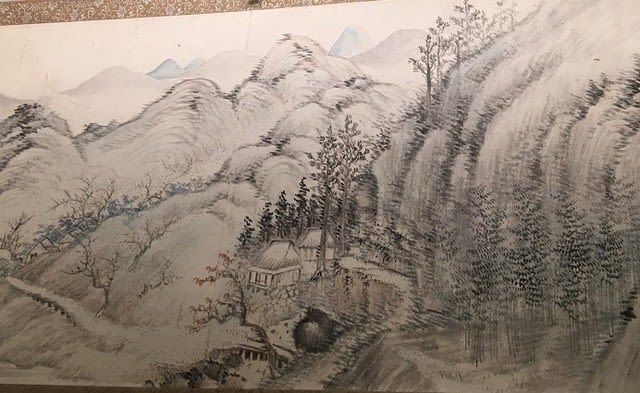

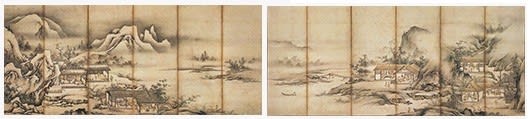

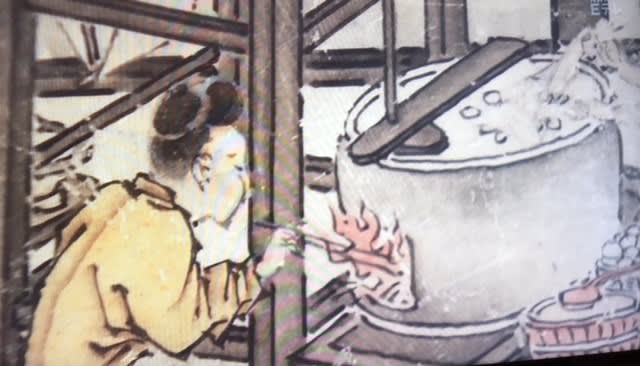

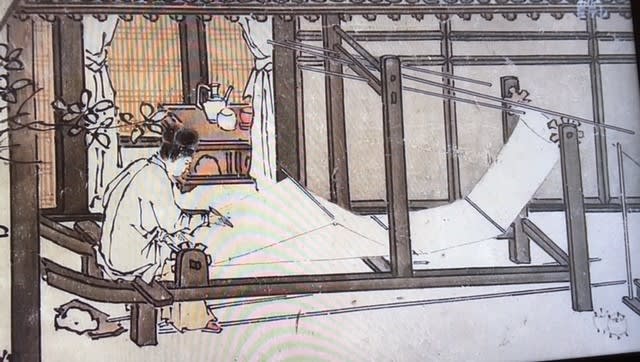

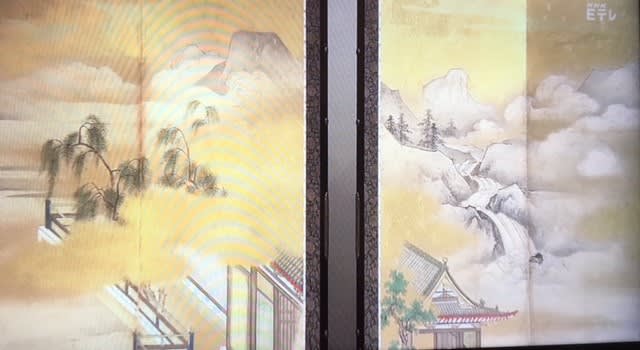

養蚕機織図屏風 伝 狩野元信筆 6曲1双 室町時代 16世紀 元信の才を十分に味わえるすばらしさ。日曜美術館のアートシーンでもこの作をメインに紹介していた。

梁楷の「耕織図巻」の小さな絵巻から抽出した養蚕業にいそしむ村人たちを、こんなにも壮大な山水画に再構成したのだ。

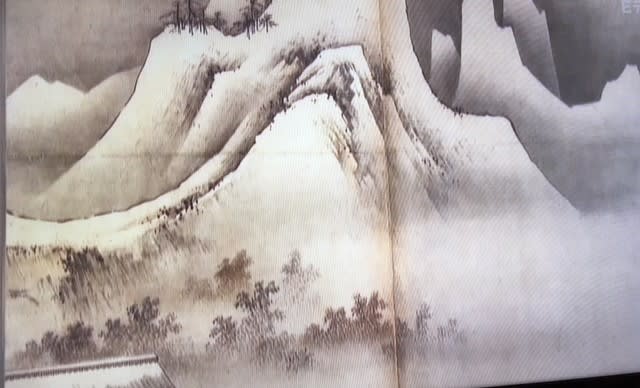

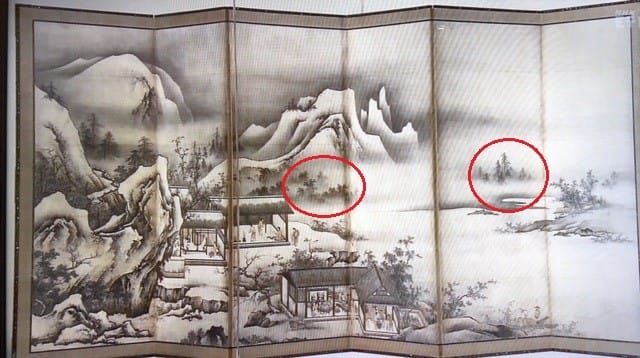

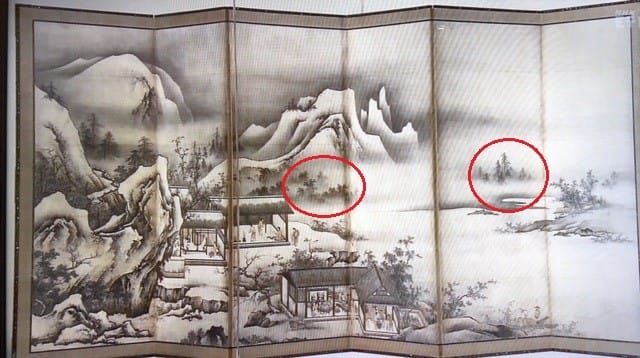

離れてみると、右隻は柔らかく、左隻は切り立ち、中央には余白に霞む中州や木立が幽玄。山水画としてもすばらしい。岩の立体感も、筆を縦に横に斜めに自在に動かして、ごつごつとした岩、幾分丸みのある岩を描いている。筆と元信が一体化したような迷いのないスピードが心地よいこと。

近づいてみると、そこにはうってかわって、絵巻物のようなストーリーが流れている。人物が細かく生き生き。養蚕の各段階のお仕事が興味深い。

右隻では、村人は蚕を乗せた棚やざるを前に忙しく共同作業に立ち回っている。なかには昼寝をしているひと犬も。様々な種類の木の描き分けもなんなくこなして、惚れ惚れ。

ざるのなかにいるのは養蚕の青虫かな。

左隻は、季節は移り、雪景色。右から進むと、岸辺にやせたおじいさんと丸顔の童子。と、突然に圧倒的な険しい山に驚く。が、目を蚕小屋?にやると、ひとの仕事のあたたかみと安心感が増して感じられる。

糸巻、かまど、働く大人たちのまわりには小さい子どもたちが遊ぶ。

おお、布になったわ。

元信の絵では、遠景にかすむ小さな木立が好きなところ。濃いめの墨、薄い墨で現した木々と大気の流れはとても幽玄で、ここだけまるで等伯の松林図を見ているよう。このかすみ具合がなんともいえず、入り込んでしまう。個人的に、ここを元信の真筆かどうかのチェックポイントにしている。元信印のや弟子たちのはここが雑で、入り込めないのが多い。と勝手に思っている。

この際なのでよくよく見てみると、霞のかかったところは、木を薄墨でグラデーションをつけていき、何も描かずに残している。それでこんなにふんわりとした靄が表現できるなんて。

ではなぜ、養蚕なのか?。解説では、単なる風俗を描いたのではないのだそう。狩野派がこれを描くのは、権力に近いものとしての必然がある。もとになった中国の耕織図は、為政者が農民の苦労を知り労わることを促すためのもの。狩野派は為政者が求める画題を揃えておかねばならない。そしてそれは、しかるべき中国絵画に基づくものであることが、権威付けには重要であったのだ。

画題という点では、「猿曳」の画題は、元は元信周辺から描かれるようになったそう。「 猿曳図屏風 」 伝 狩野元信筆 6曲1隻 室町時代16世紀 はおそらく元信の真筆であろうということだった。樹下には、たくさんのひょうたんを持った、ちょっとお鼻が上向いたおじいさん、天秤棒をもったサルがかわいいぞ。大人も子供も、乳飲み子を抱く母も、みんないい笑顔だった。

そして「釣り」の画題は、脱俗とともに、太公望のイメージ。「寒江独釣図 」 珍牧 室町時代16世紀 は、筆致からおそらく狩野派の関係とみられるそう。ゆるーい浮遊感をかもしだす釣り糸の線が好きなところ。釣りの老人は高潔な顔だった。

この珍牧のあとも、初めて耳にする絵師が続く。長吉は元信に学び、「梅四十雀図 」16世紀の右都御史は狩野玉楽と同一人物で、江戸で学んだそう。右都御史はふっくらした梅や鳥がとてもかわいらしくてお気に入り。

*

さて江戸時代。時代はちょっととんで、17世紀、狩野探幽へとキーパーソンを移してている。

探幽、尚信、安信の三兄弟、松木寛さんの「狩野家の血と力」など読むと、正信元信らが一門の隆盛をはかったのとはまた違う、重苦しい時代になったものだと思う。もはや大・狩野派一門。その大集団を、父孝信の亡き後16歳で率いなくてはならない探幽のプレッシャーを思ってしまう。

それでも探幽の画風が、軽やかな筆で、重苦しさがないのには意外でもある。「瀟洒端麗」と称されるのも納得。時代と顧客の変化もあるのだろうか。戦国武将のなんのという時代は終わったということなのかな。

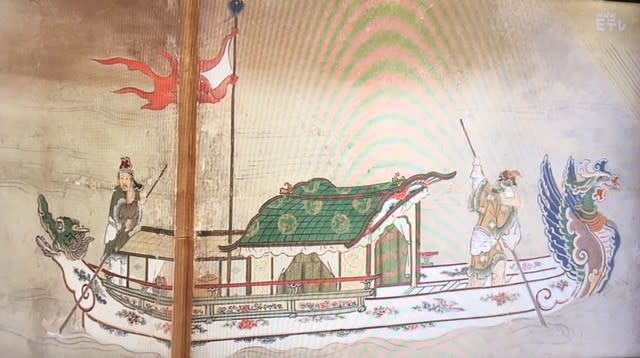

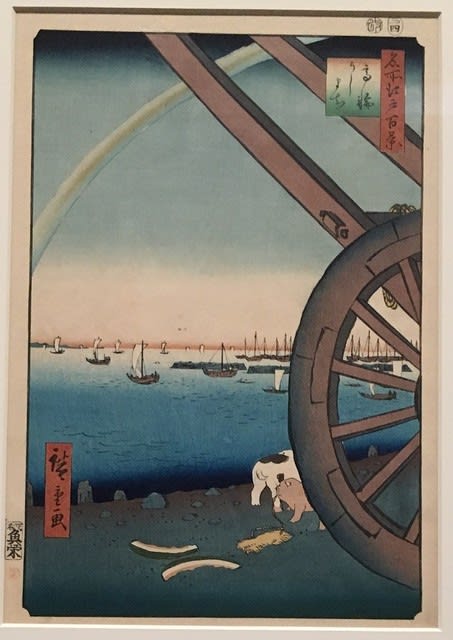

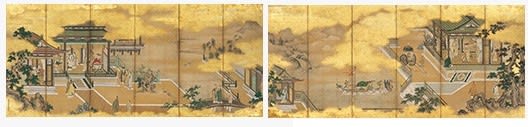

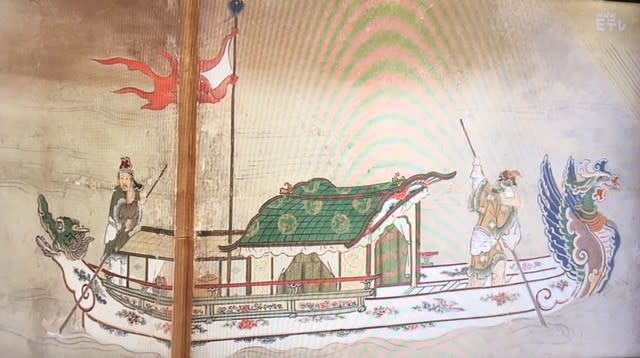

探幽の「両帝図屏風」6曲1双 寛文元年(1661)

以前に、だれの作だったか、出光美術館でもこの画題を見たのだが、パーツを前面に押し出したそのダイナミックな絵と比べて、探幽のこの画は雅に落ち着いた感じ。

右隻に、舟と車を作って難所を克服した黄帝。鳳凰と龍の顔がかわいいなあ。

左隻に、琴を弾いて天下を治めた舜帝。鑑とすべき帝王の画は、将軍家や大名家で求められる。城内や御殿にふさわしい、壮麗な金屏風。絵具も金も良いものを使っているとのこと。

二人の皇帝は時期は違うけれども、右隻と左隻は山と水の流れ、建物でつながっている。

中国の画題だけれど、やまと絵風の繊細な金づかい。金砂子の場面などとても美しかった。

解説に、(うろ覚えだけれど)明の皇帝に献上するための品を狩野派が製作したことに触れていた。狩野派は元来中国よりの画題を手掛けてきたが、当時日本的とみなされていた「金」を多用した作品を中国に献上することで、本場の中国絵画と対峙。本懐をみせた。これを契機に日本化を進める。

今回楽しみにしていたのは、探幽の弟、尚信。自由でおおらかな感じがして好きなのだ。次男次女の特性かな?。

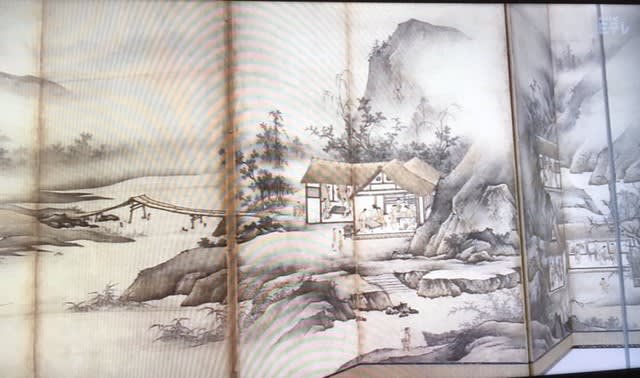

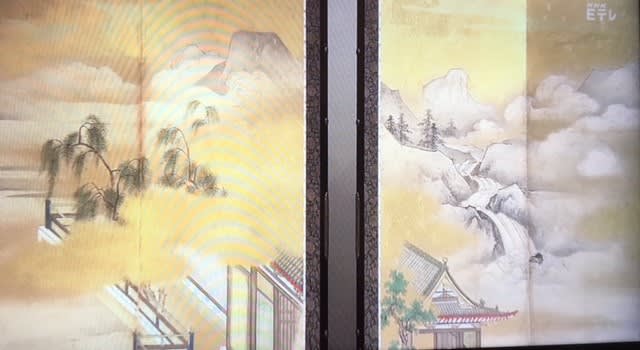

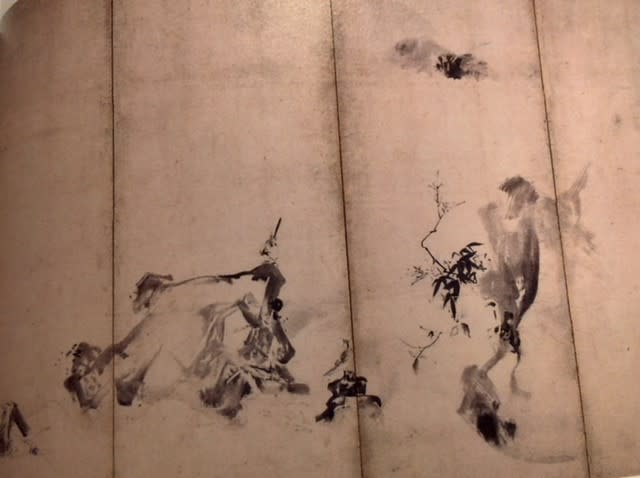

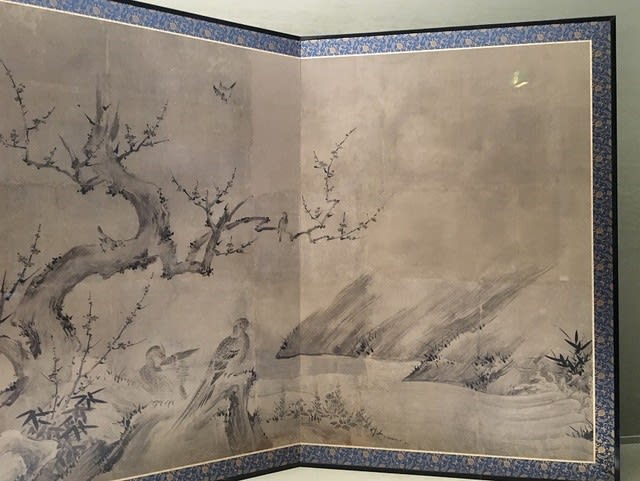

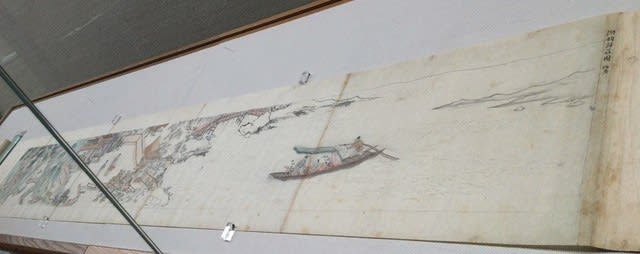

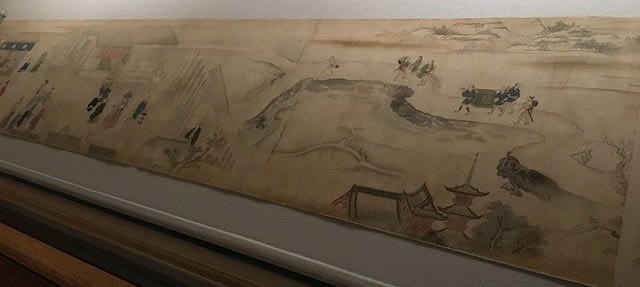

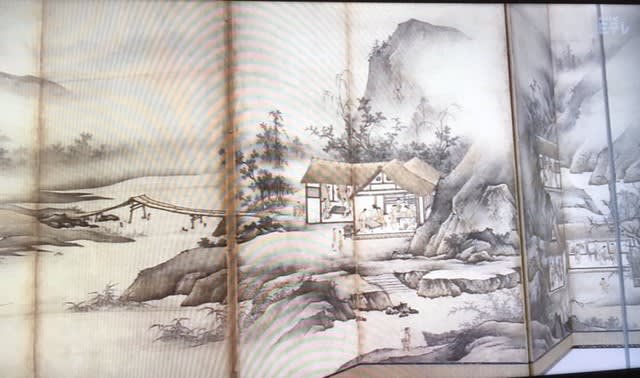

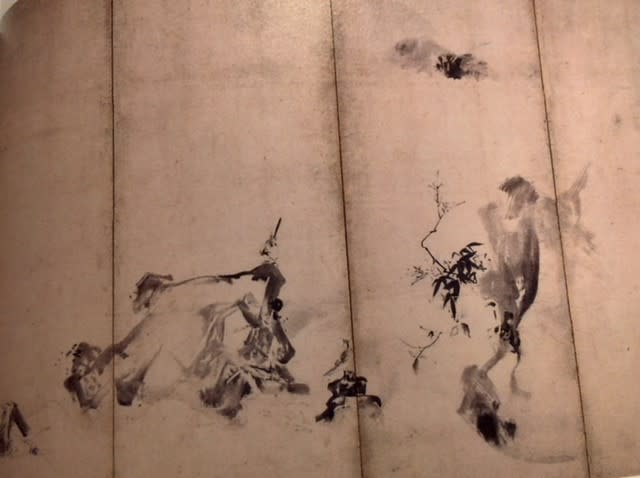

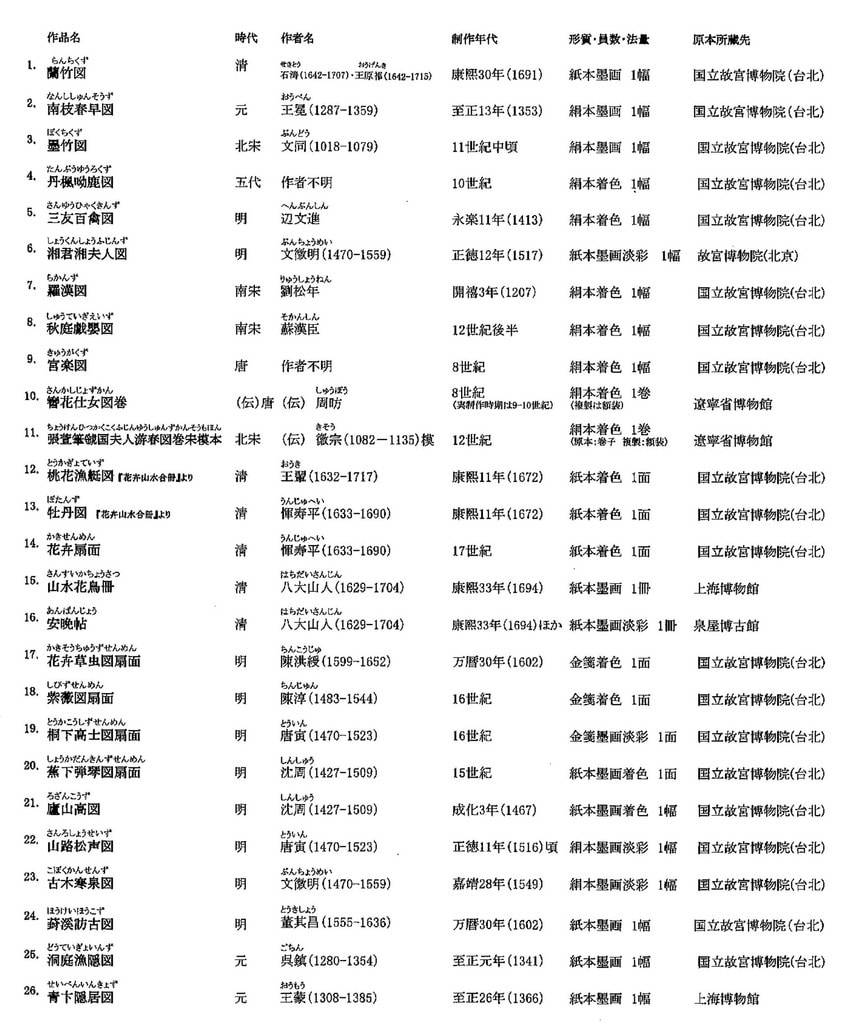

瀟湘八景図巻 狩野常信筆 近衛家煕賛 1巻 紙本墨画 日本・江戸時代 17世紀

もはや抽象。雪舟の破墨山水図のよう。狩野派という以前に、尚信は室町や宋・元の水墨に惹かれ、求めたのだろうか?。尚信は探幽の補佐にて知恩院などの大きな仕事も担当したらしいけれども、それ以外では探幽とは受け持つ顧客が違ったのかもしれない。もしくは、誰の為でもなく、思うままに好きに筆をふるったのかもしれない。

筆目も見えて、生きていた尚信を感じてしまう。鳥は呼応し動き出しそうなほどライブ感がある。気付くと、水が流れていた。勢いよくうねるように流れていく。

左隻では、ぽーんと高く広い空。岩など五本くらいの筆で一気に引き下ろしただけ。すっかり形から自由になっている。なにもかも、重力からも解き放たれて宇宙的な解放感。

絶壁ならその圧倒感を、滝ならしぶきと勢いよく落ちる水の意を、鳥なら自由さを、その意を描けばいいだけなのだ。

自由で奔放な画を残して、尚信は44歳で亡くなってしまう。釣りに行って失踪したとか中国へ渡ったとか、いろんな噂がある。

そうして残された息子、常信は苦労したかもしれない。15歳で父を亡くし、探幽、安信、彼らの息子たちとの序列格差で不遇の時代を長く過ごした。

でも画力が巧みで、たんなる粉本の踏襲におさまらない独自性が見えて、見るたび好きだなあと思う。

常信の「瀟湘八景図巻」17世紀は、近衛家煕の賛があるのが興味深い。尚信ゆずりか、これもゆうゆうと自由な感じ。肩の力は抜け、自分の自然なリズムに乗って描いているよう。形をこえて、彼の心の中のイメージ。これは探幽や安信の死後の作かな(笑)。山の稜線は流れるようにどこまでも続き、川の流れも長くどこまでも邪魔されずに進んでゆく。彼の筆は、ここではなんの制約も受けない。いい絵を見たなあ。

そしてこのあたりから、狩野の本流と趣を異にする、個性的な作が登場する。

板橋美術館での墨の花鳥画(日記)と妖怪絵巻(日記)で大ファンになった狩野宗信に思いがけず遭遇 (嬉)。根津美術館にも所蔵されているとは。きっとあちこちで眠っているに違いない…。

(嬉)。根津美術館にも所蔵されているとは。きっとあちこちで眠っているに違いない…。

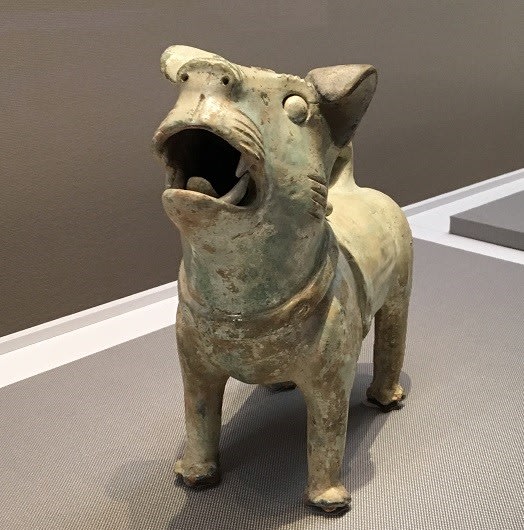

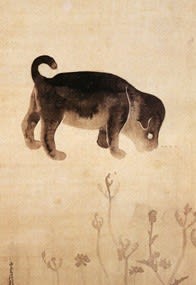

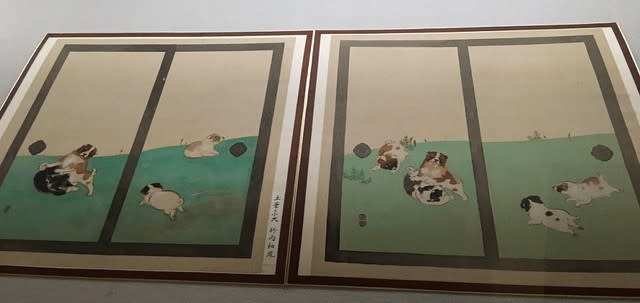

桜下麝香猫図屏風 狩野宗信 江戸時代 17世紀 やっぱり宗信の動物は格別

。彼のジャコウネコが今根津美術館のHPのトップ頁の座を射止めている↓。

。彼のジャコウネコが今根津美術館のHPのトップ頁の座を射止めている↓。

異国の霊獣、ジャコウネコは吉祥画題なのだそう。もともと存在感のあるジャコウネコだけれど、宗信のは、霊獣というよりは、妖怪絵巻にも通じるヒトクセある感じ。花鳥図でもそうだったけれどちゃんと動物の意志があるのよね。

右隻では、一重の桜の下で遊ぶ。白いつつじも見える。

左隻では、八重の桜に赤い百合が一本。水を飲むジャコウネコ。なにやら虎のごとき雄々しさ。もう一匹はカイカイしてて愛らしい。

ものすごく上手いってわけではないのかもしれないけれど、とても庶民的な感じで親しんでしまう。探幽の後でこれを見たら、一気に目線が下がり、親しみやすい感じ(探幽がいかに格調高かったのか今頃気づく)。松や岩の描きぶりは狩野派なのだけれど、それらは主張せず、このゆったりとした金屏風のなかで猫を飼ってる感じ。

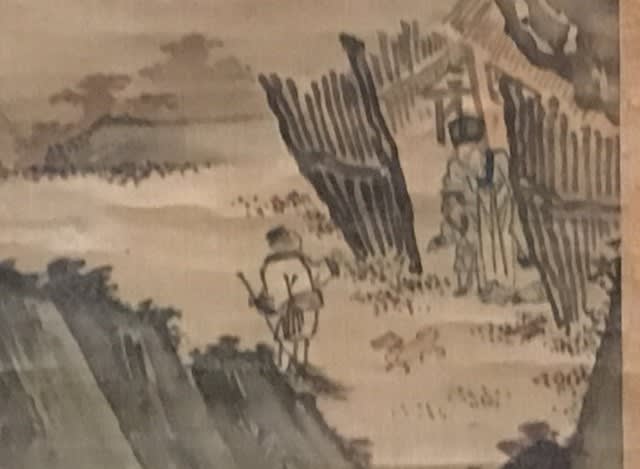

そして久隅守景と、好きな絵師が続く。わけあって狩野派を破門されたと噂されつつ、真偽は謎のまま。子どもの不祥事の引責にてと言われているけれども、「夕顔棚納涼図」や「四季耕作図」など人間目線の自由な絵を見ていると、私はこのひとの画風や求める画題が、狩野一門を去ることをためらわせなかったのではないかなと、勝手に思ったりする。どこか尚信に通じるような気さえする。

ところが、今回の守景の「舞楽図屏風 」17世紀は、農村の絵とは全く違う、意外な作。現代的な感じすらする。この画題は宮中や寺院の調度として用いられ、狩野派も手掛けていたそうなので、破門前の作だろうか。それにしても、狩野派ぽくないような。鈴木其一と言われればへえ~と納得したかもしれない。鳥取の藩主、池田家伝来。

右隻は武将の舞い、左隻は蘭陵王

構成が不思議で確認犯的。右は斜上にラインを描き、左ではぱっと散らす。赤い衣がリズムと跳躍を印象付ける。背中を見せた後ろ姿の楽隊すらも、妙な存在感を放っている。

ただでさえ特異なオーラを放つ彼らは、さらに顔を胡粉で盛り上げ、より強い印象でもって押してくる。舞う目線の強さや、笙に息を吹き込む緊迫感。

見るたびに、必ずこころ動かされる画家のひとり。

*

そして京狩野。

狩野山雪の三作。永徳風を受け継いだ、濃厚な京狩野という印象だったけれども、そうでもないことを知った。

山雪の「梟鶏図 」 17世紀 は、なんとも滋味あふれる味わい。

フクロウ、なんでこんな知らんぷりんな顔しているんだろう(笑)。そして鶏も目を合わせない。これは若冲のかえるとふぐのお相撲の絵の様に、抱えてるなにかのトラブルを風刺していたりするんだろうか?。

それでも、フクロウの達磨のような体のラインと左幅の屋根のライン、鶏のまるいお腹のラインと右幅の枝のラインはシンクロしていて、なんだか双方ま~るく収まっているのかもしれない。

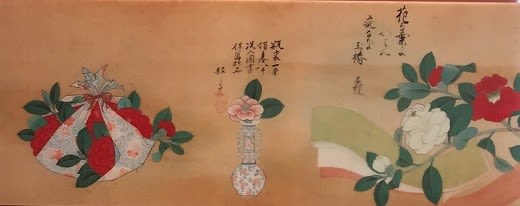

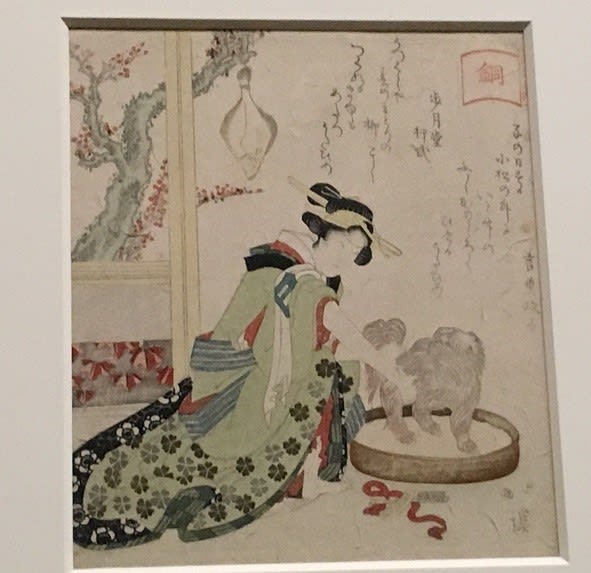

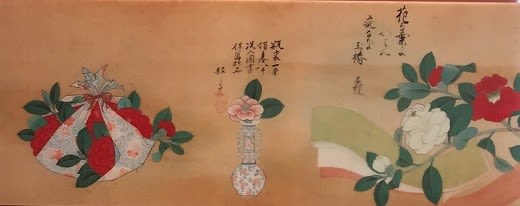

伝山雪の「百椿図」は、花あしらいがハイセンス(!)。400年も前の京の人の豪華な遊び心に感服。いくつかは参考に展示がありましたが、使用された蒔絵の器や、盃、つづみ、はねぼうき、硯箱、景徳鎮などからして、逸品ぞろい。

百椿図のクリアファイルを買ったので気に入ったアレンジメントをいくつか。

他にもタケノコの皮やひしゃくも使われている。透かし編み(というのか?)の竹かごのなかに花をたっぷりとつめていたり、パリのお花屋さんで見かけるようなアレンジメントもある。

篠山藩主松平忠国が製作させ、息子と二代にわたって賛を書いてもらったそう。天下太平な世になったものだ。

1月30日以降は一部展示替えになり、4作が追加される。なかでも、尚信の「文殊荷鷺芦雁図」と狩野雪信を見たいけど、行けるかな。悩ましい…。

*

この日は雪が積もった日の数日後。寒いので暖を取ってたらまた余計なものまで注文してしまったわ。

お庭で「銘・ゆらぎ」みたいなつららをたくさん見つけました。

もの知らずで恥ずかしいですが、これは何だろう??。

。

。 。

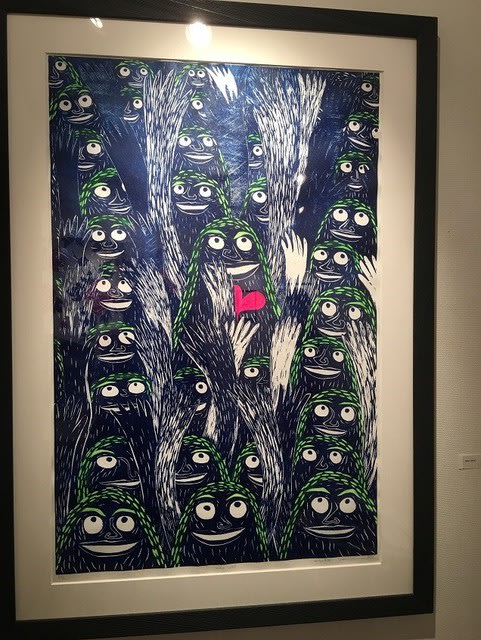

。

。全部ツボ。私は絵でも服でもビビりで、こんなにたくさんの色を使えないので、とってもうらやましい。こんなふうにはじけ飛んでみたいのだ。

。全部ツボ。私は絵でも服でもビビりで、こんなにたくさんの色を使えないので、とってもうらやましい。こんなふうにはじけ飛んでみたいのだ。

。)

。)

。

。

。清信は、出家して本光と称し、日親の本法寺の再再建に協力する。

。清信は、出家して本光と称し、日親の本法寺の再再建に協力する。