椿貞雄展 千葉市美術館 2017.6.7~7.30

いつも点数がこれでもかと多い千葉美術館。帰りには足が棒のようになり、千葉駅までの道がつらかったほど。けれど見終わって、こころが温かい感じでみたされていた展覧会は久々でした。

今回、194点中30点弱は、師の岸田劉生の作品。劉生の画業もたどる展示となっているのは、椿貞雄と切り離せない存在であるから。

椿貞雄は、劉生を信奉し、劉生が向いた方向を向き、劉生が追うものをともに追い、劉生亡き後もひたむきに描き続けます。一方で劉生亡き後の30年のあいだには、だんだんと、生来に椿貞雄が持ち合わせていた温かみのようなものが表面に表れてくるのが感じられました。どこか危うい劉生とは違う、感情の揺れ幅、家庭人感覚、金銭感覚、人当たり。貞雄は劉生を追いながらも、ふたりはそこで大きく違っているのでしょう。

展示は8階から始り、7階へ。階で展示のアプローチが変わっていました。そして、千葉市美術館のひそかにしかける展示は、今回も確信犯的です。

以下、いつものだらだら備忘録です。

*

8階

1章:出会い

岸田劉生、1891年生まれ、1929年に38歳で死去。

椿貞雄、1896年生まれ、1957年に61歳で死去。

米沢生まれの椿は、独学で水彩画を描いていた。旧制米沢中学を留年し、さらに中退、叔母のいる東京で正則中学に入りなおす。画家の道を認めない父親との葛藤は長く続く。

椿は1914年9月に偶然に見た岸田劉生の個展に圧倒され、手紙を書く。

劉生からのお返事が展示されていた。「貴方の挙げられたような人々と自分を並べられると恐縮します(略)私にわかることだけは御話致しませう。いつでも良い時にお越しください。」

貞雄は劉生と誰を並べ挙げたのだろう。14年に初めて入手した油絵具で描いた椿の「落日(代々木風景)」は、短筆の黄色い太陽がゴッホのようだった。

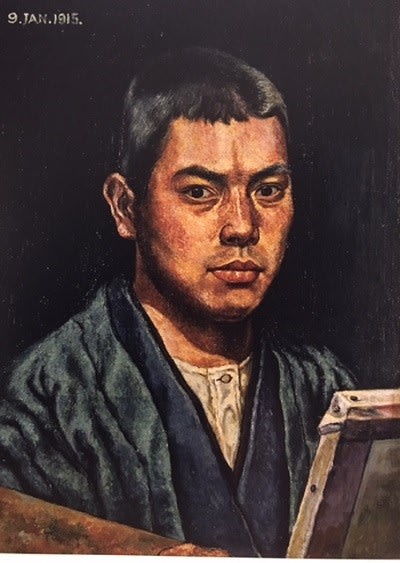

そのあと、2015年1月に劉生の家を初めて訪れた時に持参した「自画像」は、劉生の勧めにより巽画会に出品され、二等を受賞。

1月2日から9日まで描いて、描きあがったばかりのほかほかを、14日に持参。つたない感じもするけれど、独学で油絵を描き始めたばかりとは思えないほど上手い。

なにより絵への思いがストレートに伝わる。そして発せられる強いエネルギー。劉生は、それを受け取ったから、弟子として若い友人として信頼を寄せたのでは。

この後、劉生の傍らで、学ぶ日々。

劉生と椿貞雄の描く人物画が、並び展示されていた。劉生の目指すものを学びとろうとひたむきな描きぶりの椿の人物画。

でもやっぱり比べると、素人目ながら、劉生には及ばないように感じる。劉生の絵が、すごすぎるのだ。

岸田劉生「古屋君の肖像(草持てる男の肖像)」1916

「古屋君」は、医学者であり、キリスト教的精神主義に基づく小説も描いた、下宿の隣人。この30センチ弱の頭ひとつの中には、いったいどれだけの真理が秘められているのだろうと。まなざしの奥の、脳の内の、すべての内へ内へとひきこまれる。寄せてきて、さらに奥へと引きずり込まれるような、引き波の強さ、深さ。

のちの椿の言葉(要約)「緊密、厳格な描写、皮膚の持つ不気味さ、生生した生き者の不思議さ、真迫感。東洋の持つ独特の味、神秘。代々木時代に得ることのできなかった美を、彼は表現して見せた。」

1章に関する限りでは、椿の人物画では、冒頭の一番最初の自画像を超えて心に残るものはなかった。

むしろ、椿の風景画が心に残っている。

椿貞雄「冬枯れの道」1916、劉生と同じ場所(原宿付近)に行って描いた。

劉生の絵にそっくりだけど、劉生の切通し写生の絵に比べると、あのマグマが盛り上がるような力はないなあ...と思って眺めていると、題は「冬枯」。確かに、あの劉生の絵の季節と違う、弱めの冬のエネルギー。貞雄も、地面にその日のエネルギー量を感じ取り、真摯に写し取っていた。

椿貞雄「砂利の敷いてある道」1916

砂利のころころとしたリアル感。場所から受けた彼の「実感」がまっすぐ伝わってくる感じ。本体をきちんと見て、地の持つエネルギーを体で感じとろうとしている。

それが劉生から学んだことなのだと思うのだけれど、その中にも、椿らしい素直で実直な受け取り方、ひたむきさが見える。それでこんなに心に残る。

椿貞雄「垣根のある風景」1919 好きな一枚。劉生のような峻烈なものはないけれど、なんとなく。冒頭の自画像に似た、朴訥に力強い印象。

*

二章:伝統へのまなざしと劉生の死

1920年には、椿も劉生の住む神奈川の鵠沼に転居。翌年に結婚。

このころ劉生が注目していた宋元画に、椿も取り組む。ここは印象深い章だった。

明治以降、洋画界も日本画界も、「西洋の技法で日本らしいものを描く」「伝統と創造」「日本画の革新」など様々な模索があったけれど、なにかピンとこなかった。

展示の「くつろぎをかく/くつろいでかく」という解説には、深く頷くとともにひとつ腑に落ちた。

「(要約)油彩では、暑い季節のひとときや、涼し気な風や、ひと風呂浴びた後に浴衣に袖を通しくつろぐ気分を再現することが難しかった。それは日本の風土に由来する感覚であり、劉生たちは、日本(東洋)の絵画の材料である墨や和紙であれば、その気分をとらえることが簡単にできることを知った。同時に、墨の軽やかな筆の運びは、画家本人もくつろいで絵筆をにぎり、自ら描いている絵の中に自由に出入りできる気分すら、味わうことができた。それでは油絵ではできないのか?劉生にとどまらず、近代日本の油彩画家の日本的表現はこんなとこからも始まっている」

皆が必死になって追求しようと苦しんだ、伝統とか精神とか技法とかいう大仰なもののまえに、「気分」に明快に言及している。明治以降の日本画は、緊迫し描きこんだ日本画が多いけれども、このリラックス~な感じが、私が日本の古い絵が好きな所以でもある。

劉生も筆に遊び、椿はゆるい空気を描く。

劉生

椿貞雄

久隅守景の国宝「納涼図屏風」を思い出した。

こういうアジアンなお昼寝は、確かに油彩で描くのは難しそう。

劉生の文人画風の絵はとても心に残った。「麗子像」がなぜ、”東洋的なものを目指した”といわれているのか、初めて(恥)実感できた。

「童女髪飾之図」1921

うまく言えないけれども、普遍的。自分の中にも通じる東洋的な感性が少しなりともあるからだろうか。東洋的な風土、時間の流れ、観音様のような顔に感じる宗教性、すべてがこの絵にあるのかも。

麗子の謎めいたものの原点が見えた、くらい言っても許されるかな。

「麗子弾弦之図」1923

油彩の質感と劉生の画力に目がいっててこれまでわからなかったのだけど、確かに東洋のミステリアスだった。

この後に、関東大震災が発生。劉生は京都で、椿は米沢で過ごす。

京都では劉生の関心は、宋元画を経て、浮世絵へと転換する。

劉生の浮世絵の模写「狗をひく童女」1924、金屏風の「寒山拾得」1928も、たいへんみもの。特に寒山拾得は、筆の先には蝶が生まれ、速すぎず遅すぎずの伸びやかな筆の調子に、まさに劉生が生きて屏風を前に描きだしているようだった。

さて椿に戻ると、椿も21年から22年にかけて、姪の「菊子」を描いている。麗子像に劉生が目指したものと同じものを、椿も取り組んだのでしょう。それがまた、椿のはなんとも不気味さを漂わしていた。

椿貞雄「村娘図」1922

徽宗皇帝のねこ思い出してしまった。かわいいんだけども、同時に「魔」を秘めている。

椿貞雄「洋装せる菊子立像」1922

ここまでくると、ホラーか...(かわいそうに菊子ちゃん)。子供なのに、ただならぬ気配。神性を秘めている。「7歳までは神のうち」というけれども。

魔性と紙一重の無垢さ。というのは東洋的なのかもしれない。

「東洋的な神秘」って、あの世のものとこの世のものが交じり合い、俗性と神性や仏性が行き交うのかも。

椿貞雄「髪すき図」1931、光明皇后が、体中が膿んだ汚い老人を厭わず洗ってあげると、老人は実は仏で、光り輝き天に昇っていった、という話を思い出した。

浴衣の女性のモデルは妻。

椿なりに、東洋的なものを油彩で描くことに、到達していたのかもしれないと思う。

このころの椿の風景画が個人的にお気に入り。

油彩でも、日本的、東洋的なゆっくりゆるい時間の流れを、実現している気がする。椿は、劉生が浮世絵に関心が移った後も、変わらず宋元画への関心を保っている。

椿貞雄「夏の風景」1928 雲がかわいいなあ。

椿は1927年に、山本鼎の紹介で千葉の船橋市の小学校の図画教員に職をえて、船橋に転居している。これは船橋の光景かな?

そして同じ年に慶応の幼稚舎の先生も兼任し、やっと金銭の苦労から解放される。慶応の父兄が椿の絵の愛好者になり後援者になってくれることを、何度もありがたいことだと感謝していたという。小学校の先生に推薦されるのも父兄に親しまれるのも、椿の好まれる人柄があってのことなのでしょう。

山本鼎、梅原龍三郎、小杉放庵との交流も興味深い。皆どこか温かみのある絵を描く。

椿は船橋の先生は一年で退職し、慶応の先生だけを45年まで続けている。船橋に住み続け、家も新築している。

一歩一歩進んで行く貞雄と違い、安定や堅実さとは程遠いのが、そこは劉生。

劉生が京都に住んでからは、椿の回想によるとあまり会う機会もなく、劉生は浮世絵の研究に没頭しつつも、祇園で放蕩三昧を尽くしていたらしい。椿はその場に同席すると、「虚偽と空虚を感じ孤独になり、何とも淋しく・・(略)」と。酒はやめる、といっては飲み、倍近くに体重の増えた劉生の身体のことを心配している。「なぜかくも酔っぱらわなければならなかったのだろう。」「そんなことは彼は百も承知のうえだろう。何としても淋しくて不愉快で腹が立って仕方がなかったのだろう」。どんなになっても、劉生の気持ちに心を寄せる貞雄。

劉生は満州に行く前に、ひょっこり船橋の椿宅にやってきたそう。椿邸に泊まったのは初めてのこと。椿は喜んで、一週間にわたり芸者を呼んで飲めや歌えともてなした。それが劉生に会った最後。虫の知らせってあるのだろうか。

1929年に、劉生は満州から帰る途中に徳山で急死。

椿が描いた「棺の中の劉生」1929のスケッチは、やわらかな羽毛に包まれた幼い天使のようだった。

このころの椿の画業はあまりふるわなかったという。

展示もあまりなかったが、一点だけ、1931年の椿貞雄「春夏秋冬図屏風」(画像右側)は、劉生の描いた1921年「狗を引く童女」(画像左側)に似て非なるところが心に残る。

劉生は死後も絶対的な影響を椿の中に残しつつも、この絵には椿らしさが垣間見える。油彩なのに墨でひいたような地面は、「気韻生動」という言葉なんか浮かんだり。地のエネルギーを描くのは劉生に教わったことだけれど、自分なりの昇華の兆しも少し。

その後、悲嘆にくれる椿を見かねた周囲のすすめで、32年から7か月、パリへ。

パリの滞在中の作品では、アンドレという巻き毛で青い目のモデルの絵が数点展示されていた。描くことよりもむしろ、ルーブルなどで本物を見たことが大きかったのでは。スペインも気に入ったらしく、トレドの風景画が一点。ゴヤ、グレコを素晴らしかったと書き送っている。

パリでの修業がその後の画業に直接影響した感じはなかったのだけど、少なくとも、劉生を失った悲しみから歩き出すきっかけにはなったのでは。自分のなかに切り離せないほど大きく存在していた劉生と自分とを、客観的にみるきっかけにもなったかもしれない。

この章の最後には、いく枚かの椿の墨と紙の絵。

それがなぜか、スイカを食べる絵が多い(笑)。

1929年「村娘愛果図」。とっても嬉しそうに食べていた。

1921年に劉生が中国風の童子がすいかを食べている文人画を描いているけれど、思いがあるのだろうか。

ともかくも椿のすいかの絵は、劉生のすいか絵とは性格を異にし、おいしさ・楽しさMAXに、独自の進化を遂げている。この「すいか食む絵」をみた人は、きっと見た瞬間、にこっとするでしょう。

1934年「七月食瓜」は赤肉メロンかな?ひたすら食べる、無心に食べる。

パリから帰国した椿は、このような文人画的な作品から描き始めている。フランスから、

「もっと本能的になる必要を感じている」と妻に書き送っている。

最後は、子供たちが遊ぶ絵で、8階の展示は締めくくられる。

椿貞雄「四季の図」1934年

「春夏秋冬極楽図」1936年

遠くに富士山が見え、場所は船橋らしい。泉水は船橋の自宅にあるもの。

ここでもやっぱりすいかを食べてる。(拡大)子供が一生懸命食べてる姿って、なんともかわいい。

1949年の「春夏秋冬極楽図」は6曲の屏風。場所は米沢らしいけれど、泉水は船橋のもの。

椿は自分の子供や孫にも愛情を注いだようだけれども、学校の子供たちにもこんな眼差しで見ていたのでしょう。

このような絵をいく枚か見ると、じんわりほっこり。うまく描こう、いい絵を描こう、というようなものから脱したような絵。

文人画への入り口は劉生だったけれども、こんな愛情あふれる絵は、椿の独特の世界。劉生風の峻烈な絵から、この境地に至ったかと思うと思わず泣けてきそう。

展示の冒頭に、劉生の「人類の意志(人類の肖像)」1914が展示してあった。旧約聖書の場面で構成されたその絵で、劉生はミケランジェロの「最後の審判」の世界を構想し、「苦痛も醜も悪も滅亡も又喜びも美も甦生も、強く表れている。現生の美以上のと美に統合されているのだ。すでに醜でなく、まことの美である」と言葉を残している。

劉生はそれを完成させずに、断念した。

この椿の子供たちの絵は、劉生の絵と全然違うけれども、椿のたどり着いた答えなのでは。真の美である、と思った。

・・・

これでもう、椿貞雄展として自分の中では完結した感。かなりのボリュームだった。なのにまだ7階に続いている。これ以上なにがあるのだ?。へとへとの足でエレベーターへ。続く。