しばらく日記の投稿ができないでいた間に、スマホ版のレイアウトが変わっていたのですね。

例によって会期も終わってしまったのだけれど、銀座のギャラリーの備忘録です。

*

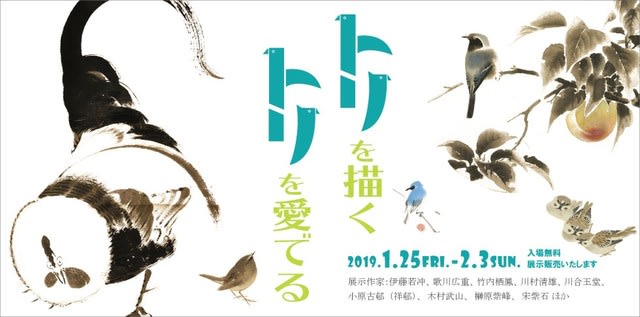

2019年1月25日(金)~2月3日(日)

伊藤若冲、歌川広重、竹内栖鳳、川村清雄、川合玉堂、小原古邨(祥邨)、榊原紫峰、宋紫石、石崎光搖らの鳥画題。

おめでたい吉祥画題の鳥たち、ほっこり平和な気持ちになってきました。

一部(若冲、栖鳳)を除いて、写真を撮らせていただけました。購入もできます。

*

若冲は水墨が二点。彩色の画ももちろんだけど、若冲の水墨の作品がとくに好きなので、嬉しい。

若冲は日本でも稀代の水墨画家じゃないかと見るたび思う。

掛け軸の鶴と鶏。身体はまるや三角に昇華されちゃって、顔は、「!」なびっくり目。ユーモアとシンプルを極め、一気呵成に描き上げたように見えて、実はとても丁寧。いく段階かの濃淡の墨を重ね、私が気付く限りでも繊細な技のオンパレード。

俵に乗っている鶏(上の画像、部分))も、樽の木組みは見事な筋目描き。鶏の首まわり?の輪郭は、薄墨の上に短いはらいを続けて形取っていて。今まさに樽に飛び乗った鶏の羽毛の揺れが見える。尾の濃墨の強く太いかすれも、勢いよい動きを。若冲、どれだけ動体視力いいんだろう。

コンマ数秒の瞬時の動きを、二次元の絵に動画のように再現している。200年前という気がしなくて、いつでも先端を走っているような鳥たちだった。

その若冲の鶏の向かいに、石崎光搖(1884~1947)の「双鶏」というステキな配置

琳派を学び、19歳で竹内栖鳳に入門。動植綵絵を見て若冲に私淑。教え子の知らせで清福寺の「仙人掌群鶏図」を発見した。

光搖のこの鶏の目も、仙人掌群鶏図鶏のごとき鋭い気迫。 極彩色だけど、彩色は独特。富山で見た、インド帰国後の「熱国妍春」や「燦雨」のなかにあったような朱や白は、若冲とは違う光搖の独特な鮮烈さ。若冲も光搖も、無防備なほどに自然に感応して、激しい絵を描く。

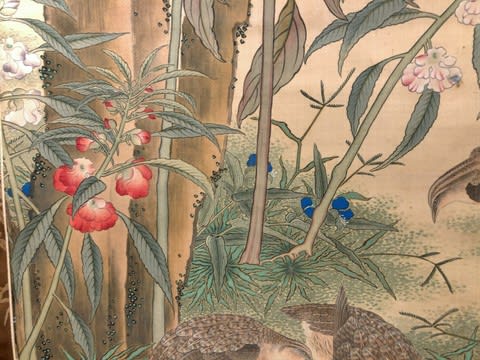

そのお隣には、若冲も影響を受けた南蘋派が並ぶ。宋紫石(右)の鶏と、田能村直入(左)のウズラ。この鳥たちも目が鋭い。

田能村直入、どこを重箱の隅をつつくように見ても気をぬくとこなく、彩色も線描きも、きっちりと細密。おもわず気持ちが張り詰めてしまう。うずらはなにかをついばもうとし、樹の上の鳥も実を食べるために枝を移ろうとしている。

お、鳳仙花だ。薄く木漏れ日の届く地面まできちんと点描で表現している。

解説では、ウズラは「ごきっちょう(御吉兆)」と鳴くので縁起がいいとされたのだそう。

直入は、酒もたばこもせず、規則を重んじ、一度に五百羅漢を描き上げたこともある、質実剛健、根気の画家、とのこと。この絵からも、深く納得。。

直入に学んだのが川村清雄。石崎光瑶に続いて、またまた嬉しい。

日本画のギャラリーで油彩の清雄。でも清雄の画題は、日本のものが多く、この絵も「洋画」とも思えない。油彩だけれど、日本の気骨、サムライスピリット。

しゅっと勢いある筆は、水墨のよう。木目が水面の波紋となっている。真っ黒な水面とは。木目がよく見えるけれど、それだけではない、なんだかかっこいい。

この人の油彩は、見るたび魅力的(中村屋サロン美術館の日記、三の丸尚蔵館の日記、東博の日記)。旗本の家に生まれ、8歳で奥絵師の住吉派に学び、10歳で大阪奉行に任じられた祖父とともに大阪に移り、田能村直入に学ぶ。江戸に戻り春木南溟に、さらに川上冬崖に油彩をまなび、アメリカ、ヨーロッパを経て、6年間ヴェネツィアの美学校で過ごした。

日本の美術史の本流では語られない人に魅力的な人が多いこと。

竹内栖鳳の二点では、「早鶯」(上の画像の若冲の鶏のお隣にいる)がとくに好きな作品。墨でさっとかいたからだに、脚とくちばしだけにわずかに色を使っている。ささっと描かれて生まれた鶯がなんともかわいくて。

最後は、小原古邨、広重などの版画、榊原紫峰なども拝見して、楽しい時間でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます