■浅見貴子作品展〈日々の樹―生々を描く庭〉

会期:10月27日(土)~12月9日(日)

会場:川口市立アートギャラリー・アトリア

初めて降りる川口駅。そごうが健在なのと、よくわからないけど大きなライオンが屋根にのっているのが印象的。

浅見さんの作品は、日経日本画大賞展(日記)と、代官山アートフロントギャラリー(日記)で拝見して以来。

今回は外に向かって開かれた空間にゆったりと展示されており、すばらしかった。

作品を見ながら、外の木や陽の翳り、通行人や公園で遊ぶ子供たちの動きが視界に入る。でもそれが邪魔ではない。外の空気もふわりと抱擁するような絵だったせいかもしれない。

墨が美しい樹々は、似ているけれど一本一本違う。

もしかしたら同じ樹を描いている絵もあるのだけれど、時間、その季節の葉の茂り方、風の強さなどが少しづつ違う。

点や線は確かに樹と連絡していて、風の揺らぎ、木漏れ日、樹の中の巡り、樹の動きといったものが広がっている。

前も思ったのだけど、今回も、見ているとだんだん心地よく整っていくような作品だった。

10点ほどの展示だしと思っていたら結局3時間。帰りに寄ろうと思っていた隣駅の河鍋暁斎記念美術館はいけなくなってしまった。

*

再会した《桜木影向図》。

余白のところがとても好き。樹の枝の先端から感じられるものが、ひろい余白にかすかにささやくように広がっていく。

近づくと木の幹の線が見える。裏から墨を含んだ筆を押し当ててひいた墨跡が、もう美しすぎる。枝の先の動き、風の痕跡、光のゆらぎに見える。

この部屋には2015年と2018年の桜の木の作品。同じ樹なんだろうか。

「桜の木1501」(2015年)

これはなにか強い動きの印象。枝葉がからみ、踊り、光が交錯し。葉の多い季節なのかもしれない。

浅見さんにとって、スケッチというのは、そのまま、その樹を自分の体内に入れる、ともに巡る、時に身をまかせる、長い時間を過ごす、そういうことなのだろうか。

揺れ動く枝。以前に(シムラブロスのインスタレーションで見た)森山未來さん(日記)が思い出されて、この樹のままに踊ってほしいと思う。

きっと作品ごとに全く違った踊りになるのだろう。森山未来さんはあのしなやかな体のなかに、それぞれの作品をどう入れるんだろうと、脱線して妄想する。

「桜木 2018」

枝がかなりはっきり見える。スケッチの線も見え、この樹の全体像が感じられるけれども、たぶん多くを勝手に想像で補っている。

胸の中に樹を思い描くことは、かなり心地よい。浅見さんの絵をみていると帰りによい気持になってるのは、このせいかも知れない。

短い間隔の点々は、どくんどくんとした心流のよう。枝の先端に芽がでている。かわいいなあ。

細い枝の先端まで、生きているのを見つめている。

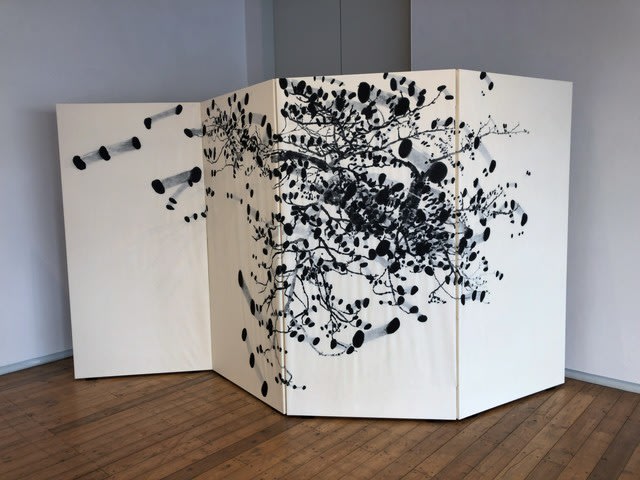

もうひとつの屏風?「桜の木1801」

点々がより明確になっているかも。刻まれるリズミカルな振動が入ってくる。こちらの心臓も同じく波打ちそう。

それにしても、裏から押し当てた墨がきれい。ほとんど夢幻。

水分のしたたりを感じるような潤い。水を紙に落とし込んでいく。しみわたる。乾いた紙の地にひとつひとつと樹が落とし込まれていく、長い時間の軌跡。こちらもしっとりした気持ちになる。

点々は、枝の流れと繊細に連絡している。樹の精は、木の中だけに閉じ込められず外へとつながり、樹とその周囲の空気や風、光のなかに伝わっていき、そこでなにかこちらにも喜ばしいような感情が満ちてくるのだった。

滞留していたものが、再び流れ出すような感じでもある。

「蘇芳 2018」は小さめの作品。青色がきれい。作品もすばらしいのだけれど、この作品のかかった壁面まで一体にきれいに見えてきて。

廊下にはスケッチが展示されている。こんなに綿密にスケッチをされていたとは。

青い線、赤い線でさらに描き加えられ、それはスケッチした時間の違いであったり、または奥の線手前の線と分けられていたり、なんとなくルールがあるのだそう。

秩父のご自宅のお庭にある木々を、長い時間、日々折々につれ見ていたとある。展覧会のタイトルの「日々の樹―生々を描く庭」の意味がちょっとわかる。描く対象というよりは、もっと近しい、暮らしの中にともにある存在なんだろうか。

それでもスケッチはとてもストイックに対峙し、厳しい。不思議な感じがする。

気が付けば、最近の作品の部屋から見始めてしまい、過去の作品の部屋へと逆まわりで見てしまった。

でも良かったかもしれない。 ああ20年前のここからもう萌芽があったのかと思う。

1998年から2018年まで、描き方は変わってきているのだけど、変わらないものがある。

「精Ⅳ 1998」、「脈2002.1 2002」、「柿の木、夜 2012」は、3作品とも柿の木を描いている。「精Ⅳ」が点からひいた線とで初めて樹を描いた作品だそう。

「精」と「脈」、桜の木の絵にも感じたふたつが、すでにあった。

10年たった「柿の木、夜 2012」は本当に夜の色だった。

しんとした暗さの中で、浅見さんが柿の木を見ている。木が生きているのを感じている。闇の中でもこんなに圧倒的な精気にどきどきしてしまった。これだけの樹を感じ取り描くのは、描くほうも相当なエネルギーがいりそう。

「Matsu7 2003」は、硬くてうねるような大木を想像。幹の線は見えないけれど、離れるとなんとなく木の動きが見える。

20年でずいぶん描き方が変わってきたんだと思う。

初期の柿や松の木は、木の脈や精気、木そのもののエネルギーをストレートに受けるような感じだった。

それから最近の桜の木の作品では、それらをなにか昇華しているような。直接的だった木のエネルギーは、神的な気配をまとうようなやわらかさへと。

あらためて桜木影向図は、来迎図のようだなと思う。

「変容 2017」は、影向図と重なるようななにか。

樹の実感はあるのに、そこを超えたなにか。

枝の先端の先に、さらさらと指の間からすりおちていくようないちまつの寂しさ、でもそれが輪廻の輪の中にあるのだと、がらにもなく仏教的なことが浮かんだり。

浅見さんが小学校で指導された子供たちの作品も展示されていた。それもすばらしかった。

パネルと映像でその授業の様子が紹介されている。夢中で、自由に、紙に墨で描きつける子供たちの姿には、心動かされてしまった。

そうやってできた作品は、これにはなにも勝てないと思うほど、心を動かす作品だった。

浅見さんが授業で繰り返しおっしゃられたのは、「失敗なんてない」と。

しみた。。。

それがどんなに難しいか。

大人向けのワークショップこそあったらと思う。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます