昨日は、株式会社ソイルぺディア様主催、埼玉県川口市のアイディールブレーン株式会社様の技術研究所で行われた制振ダンパーの実験を見学してきました。

制振ダンパーとは、木造住宅の耐震壁の他に設ける、地震の揺れを吸収する装置です。木造住宅の壁に適切に配置することで、大地震による被害を軽減する目的で使用されます。

様々なメーカーが様々な製品を出していますが、業界共通の技術基準はまだ整備されていなくて、メーカーごとにこだわりのポイントが異なっているのが現状です。設計者からすると効果はあるかもしれないが、どの程度効果があるか建て主様にはお伝えしづらい、採用まで踏込みづらい製品です。

今回の実験では、耐震パネルや構造用合板耐力壁と制振ダンパーを併用した高さ2.8m、幅0.9mの壁を横から押し引きして、制振ダンパーの効果を見るものでした。

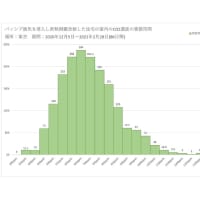

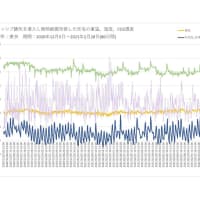

実験はまず、耐震パネル単体の壁を押引きするところから始まりました。実験では、耐震パネルを張った壁を押引きしますが、押し引きのストロークをはじめは小さく、徐々に大きくしていって、最後は壊れる寸前のストロークで押引きします。ストロークを徐々に大きくすることで、壁がどれくらい押されたときに、どれだけの強さを発揮するかを連続的に把握することができます。

耐震パネルの壁の実験では、ある程度までは強さが大きくなっていきますが、押し引きのストロークが大きくなるとミシッ、バキッという音がして隅が欠けたり、耐震パネルを留めつけている釘からパネルが浮いたりして、徐々に強さが落ちていきます。最後はほぼ完全に釘からパネルが浮くような状態になっていました。

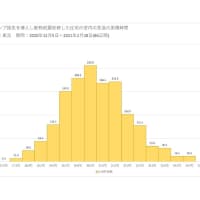

次に、耐震パネルと制振ダンパーを組み合わせた壁の実験です。制振ダンパーと組み合わせることで、同じストロークでも、大きな力に耐えることができるようになります。また、目視では分かりにくいですが、押し引きの動きに対して抵抗するような挙動をして、柱や梁などのミシミシ音が幾分押さえられているような感じがしました。

実際にグラフでみると、楕円に近い形の制振ダンパーの効果を発揮していることを示すグラフになっていました。

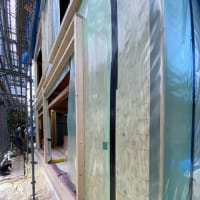

最後に、構造用合板耐力壁と制振ダンパーを組み合わせた壁の実験です。耐震パネルよりも構造用合板耐力壁が強いようで、同じストロークでもさらに大きな力に耐えています。

その分、制振ダンパーの効果は発揮しにくくなるようで、耐震パネル+制振ダンパーのグラフよりも少し細長く、くびれのあるような楕円のグラフになっていました。

そのあたりのことを実験を担当したN様に質問したところ、制振ダンパーを強い壁と組み合わせたほうが、効果は発揮しにくくなるとのことでした。実際の建物の中に制振ダンパーを設置した場合は、制振ダンパー以外の壁が多い方が、効果はその分発揮しにくくなるということで、制振の効果を発揮するためにはある程度の量のダンパーを設置する必要があるそうです。また製品によって効果を発揮しやすいもの、発揮しにくいものがあります。制振ダンパーはただ取り付ければよいというわけではなく、きちんとした裏付けと適切な配慮のもとに取り付ける必要があるものということが再確認できました。

住まいの耐震性については、地盤や基礎、構造計画がしっかりしていることが大前提です。その上で制振ダンパーを採用する事で揺れを小さくしたり、建物の損傷を押さえる事ができるのであれば採用するのも悪くないと考えます。

住まいの耐震性について悩まれている方がいらしたらお気軽にご相談ください。

そのあたりも含めてお話しできます。

構造用合板耐力壁の実験途中の様子。合板の隅から浮きはじめています。